doi: 10.58763/rc20228

Investigación Científica y Tecnológica

Sistematización de la experiencia de circuito corto de comercialización estudio de caso Tibasosa, Boyacá

Systematization of the short circuit marketing experience: Case study Tibasosa, Boyacá

Yaneth

Alexandra Hoyos Chavarro1 ![]() *, Jezreel Camila Melo Zamudio1

*, Jezreel Camila Melo Zamudio1 ![]() * y Verenice

Sánchez Castillo1

* y Verenice

Sánchez Castillo1 ![]() *

*

RESUMEN

Los Circuitos Cortos de Comercialización o CCC se han convertido en escenarios de vital importancia para la reivindicación de las relaciones entre el campo y la ciudad o el productor y el consumidor final, por esto cobra sentido la sistematización y divulgación de experiencias exitosas en esta área del conocimiento. La investigación se realizó, con el fin de sistematizar la experiencia del circuito corto de comercialización-CCC del Municipio de Tibasosa, Boyacá. Para ello, siguiendo el enfoque de investigación histórico hermenéutico, se realizó un estudio de tipo descriptivo con el uso de herramientas de investigación cualitativa, puntalmente entrevistas a profundidad procesadas empelando el software para el procesamiento de datos Atlas ti. En el CCC los productores llevan a cabo una planeación estratégica de la producción orgánica y la comercialización de sus hortalizas que le permite a los consumidores conocer el origen de sus productos; este proceso comercial y organizativo lleva más de 26 años en los que la persistencia y la disciplina les ha permitido a los productores mantenerse en el tiempo; no obstante, el proceso exige generar nuevas estrategias a una mayor escala.

Palabras clave: comercialización, consumidor, circuitos, economía solidaria.

Clasificación JEL: F19; J49

ABSTRACT

The Short Circuits of Commercialization (SCC) have become scenarios of vital importance for dismissing the relations between the countryside and the city or the producer and the final consumer. For this reason, the systematization and dissemination of successful experiences in this area of knowledge make sense. The research was carried out to systematize the experience of the SCC of the Municipality of Tibasosa, Boyacá. Following the hermeneutic historical research approach, a descriptive study was carried out using qualitative research tools. In-depth interviews were performed, which were processed using the Atlas ti software. In the SCC, the producers carry out a strategic planning of the organic production and the commercialization of their vegetables that allows consumers to know the origin of their products. This commercial and organizational process has been going on for more than 26 years, in which persistence and discipline have allowed producers to maintain themselves over time. However, the process requires generating new strategies on a larger scale.

Keywords: commercialization, consumer, circuits, solidarity economy.

JEL Classification: F19; J49

Recibido: 16-05-2022 Revisado: 22-06-2022 Aceptado: 01-07-2022 Publicado: 27-07-2022

Editor:

Carlos Alberto Gómez Cano ![]()

Citar como: Hoyos, Y., Melo, J. y Sánchez , V. (2022). Sistematización de la experiencia de circuito corto de comercialización estudio de caso Tibasosa, Boyacá. Región Científica, 1(1), 20228. https://doi.org/10.58763/rc20228

INTRODUCCIÓN

Los circuitos ortos de comercialización (CCC) tienen como objetivo la disminución de la intermediación entre los productores y los consumidores, tal como lo afirma la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) (CEPAL, 2014):

Los Circuitos de proximidad o Circuitos Cortos son una forma de comercio basada en la venta directa de productos frescos o de temporada sin intermediario - o reduciendo al mínimo la intermediación - entre productores y consumidores. Los Circuitos de proximidad acercan a los agricultores al consumidor, fomentan el trato humano, y sus productos, al no ser transportados a largas distancias ni envasados, generan un impacto medioambiental más bajo. (p.7)

Los CCC, se caracterizan por tener poca intermediación, estar localizados estratégicamente y ser generadores de confianza y fortalecimiento de capital social (FAO, 2016). Espinosa (2016) insiste en que los CCC ofrecen el beneficio del conocimiento del origen de los alimentos; estas particularidades permiten la formación de vínculos basados en la proximidad y contribuyen a la construcción de lazos interpersonales, transparencia y confianza. Además, los CCC permiten “el aumento de las posibilidades locales de desarrollo sostenible e igualdad social” (Romero y Manzo, 2017; citado en Quitian, 2020, p. 29).

Esta forma de comercialización de los productos nació en el año de 1960 en Japón, gracias al interés de un grupo de personas para acceder a alimentos sin ningún procesamiento agroindustrial. Luego, los CCC se fueron diseminando por Europa y América del Norte (Furnaro et al., 2015, citado en Andrieu y Brignardello, 2020). Desde entonces en el mundo los CCC han cobrado cada vez mayor importancia, aunque con diferentes denominaciones: bioferias en Perú; ferias urbanas en Cuba; ferias libres, en Chile; ferias francas, mercados locales ecológicos y orgánicos en Loja y Cuenca en Ecuador, Jalisco y Xalapa en México (CEPAL, 2014; citado en Craviotti y Soleno, 2015). En la actualidad, se han consolidado como parte de un conjunto de estrategias desarrolladas por la Agricultura Familiar (AF) con los fines de generación de excedentes para la venta y mejoramiento de los ingresos para las familias (Caracciolo, 2016; citado en Paz e Infante, 2020).

En el caso de Europa, hace algunos años, los agricultores vendían sus productos de manera individual, pero luego decidieron organizarse en redes de mercados de agricultores conformando grupos de compras y tiendas de ventas colectivas o festivales locales, todo esto con el ánimo de incrementar las ventas de los productos (CEPAL, 2014). Según la FAO (2016), los CCC están creciendo a nivel mundial, se configuran como movimientos de comida local y regional que posibilitan la relación directa entre consumidores y productores, incentivando la implementación de políticas públicas en este orden.

Los CCC están asociados con la promoción de los alimentos por medio de aplicaciones y páginas web, lo que permite la venta de estos de una manera fácil, con el fin de mejorar y precisar su demanda para lograr una forma de venta de fácil acceso con la cual se busca mejorar los ingresos de los productores rurales (Devissher y Argandoña, 2014). Es por lo anterior, y siguiendo a Suárez y Greeiffeinstein (2016), que se tiene que los CCC aportan son formas prácticas de economía campesina que involucran esas redes de cooperación que se dan en pequeños agricultores que utilizan como primera fuente de capital el trabajo familiar para los procesos productivos.

En Colombia cerca del 65% del abasto de alimentos a los centros urbanos procede de los predios de familias campesinas con pequeña producción agrícola. Sin embargo, su protagónico papel se ve opacado por la excesiva intermediación a la que se ven sometidos sus productos. Los volúmenes de demanda de alimentos son proporcionales a la densidad demográfica, por ello los mayores requerimientos se sitúan en el interior del país, en las grandes capitales. Por lo tanto, para llegar desde el predio hasta la mesa del consumidor final se estima que un mismo producto puede pasar por al menos cinco intermediarios, lo que no solo afecta la calidad del producto, sino que también afecta la ganancia del cultivador (Gutiérrez, 2016). Infortunadamente, a pesar de la diversidad de los alimentos producidos por los pequeños productores agrícolas, los débiles procesos organizativos y asociativos, la baja calidad de algunos productos, la falta de capital para invertir y mejorar sus indicadores de productividad y rendimiento han hecho que para ellos sea difícil acceder a canales de comercialización eficientes y en condiciones equitativas con el comprador (Gutiérrez, 2016).

La comercialización de alimentos en Colombia se maneja tanto en mercados mayoristas como en grandes minoristas, estos últimos involucran especialmente supermercados y fruver, los cuales tomaron fuerza a partir de la década de los noventa, y para los dos mil ya llegaban a la concentración del 55°% de los productos de consumo (Silva, 2003 citado por Gutiérrez 2016). Ahora, si bien la gran mayoría de los alimentos del país se comercializan en mercados minoristas, esto no quiere decir que se haga a través de las cadenas de cortas de comercialización, pues sus proveedores son “grandes productores, obligados a producir a bajo costo, lo que a su significa el empleo de prácticas agrícolas que atentan contra el medio ambiente, la calidad del producto y la salud del consumidor final” (Gutiérrez, 2016, p.54).

Así las cosas, las cadenas o canales cortos de comercialización se convierten en la alternativa para pequeños productores agrícolas quienes venden sus productos en la calle, casa a casa, en la galería y por su puesto en los mercados campesinos. Estas cadenas, como ya se dijo, se caracterizan por permitir la relación directa entre productor y consumidor final. Una de las formas de las cadenas o circuitos cortos de comercialización -CCC son los mercados campesinos, que siguiendo a Molina (2014):

es un proceso social, económico y político que busca la reivindicación de los campesinos y campesinas de la Región Central de Colombia. Está cimentado sobre dos pilares fundamentales: por un lado, la incidencia directa del campesinado en el diseño y ejecución de políticas públicas y, por otra parte, la participación económica más justa de los campesinos y campesinas en el mercado. (p.3)

En algunos municipios del país se mantiene la práctica tradicional, en la que los campesinos especialmente los días domingo traen y ofertan sus productos en improvisados lugares de la plaza. La primera experiencia de mercado campesino, siguiendo la definición anteriormente expuesta, que se desarrolló en el país fue en la ciudad de Bogotá el día 04 de noviembre de 2004 en la Plaza de Bolívar. Posteriormente le siguieron otros mercados, así para el año 2011 ya se habían adelantado 50 mercados en 5 departamentos diferentes (Chaparro, 2014). En la actualidad se tienen reportes de mercados campesinos en todo el territorio nacional, algunos más o menos dinámicos, pero la mayor concentración está en la zona central del país: Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Meta (Quitian, 2020; Moreno y Vargas, 2020).

Precisamente y desde las primeras épocas de los CCC en el país, en el municipio de Tibasosa, departamento de Boyacá, vienen funcionando dos mercados campesinos cuyas promotoras son las asociaciones AGROSOLIDARIA y ASOMERCAMPO, encargadas de dinamizar la comercialización de los productos alimentarios. La primera, realiza la feria de mercado los días jueves y sábados, pero también presta los servicios de microcrédito y capacitación (Garavito, 2014; citado en Rojas, 2015.) y además promueve la asociatividad empresarial, la microempresa rural y la comunicación directa entre el productor y el consumidor (Celeita, 2012).

Por su parte, ASOMERCAMPO tiene más de dos décadas de trabajo colectivo y organizativo y ha incentivado y dinamizado los CCC realizando el mercado campesino el primer domingo de cada mes en el parque principal ofertando productos como: hortalizas, derivados lácteos, miel y artesanías, entre otros (Lucco, 2019). De igual forma se realizan ventas a domicilio en negocios y viviendas familiares y algunos productores también venden su producción en sus veredas de procedencia. Estas diferentes maneras de comercializar o distribuir sus productos han permitido que exista una relación directa entre los productores y cada uno de sus consumidores, brindándoles alimentos frescos, sanos y orgánicos. Esta dedicación y perseverancia en el ejercicio fue premiada por la Campaña Ciudades y Pueblos Latinoamericanos por el Comercio Justo quien otorgó a Tibasosa la Certificación como el Primer Municipio de Colombia por el Comercio Justo.

A pesar del camino recorrido y de los interesantes avances no se tienen claridades acerca de la historia; el proceso; la situación actual; las lecciones aprendidas; los desafíos y retos de estas experiencias en CCC, o una autorreflexión que permita a sus protagonistas evaluar su recorrido y necesidades de mejora. Es por lo anterior que la pregunta que guio la presente investigación fue: ¿Cuáles son los resultados de la experiencia de circuitos cortos de comercialización obtenidos en Tibasosa?

METODOLOGÍA

La experiencia se desarrolló en el municipio de Tibasosa, Boyacá, el cual se encuentra localizado en el centro-oriente de Colombia a 220 kilómetros y tres horas aproximadamente de la ciudad de Bogotá, a una altitud de 2.538 m.s.n.m. y con 14.196 habitantes, los cuales en su mayoría hacen parte del área rural. El territorio de Tibasosa está dividido en 14 veredas: Centro, Ayalas, El Espartal, El Chorrito, El Hato, Estancias Contiguas, La Boyera, La Carrera, Las Vueltas, Patrocinio, Peña Negra, El resguardo, Suescún y Esterilla. La sistematización se llevó a cabo en la Vereda Ayalas, sector Agua Blanca, a 5 kilómetros del casco urbano, donde los campesinos cuentan con una producción agrícola limpia no certificada de hortalizas como: lechuga: crespa, lisa y morada, calabacín, acelgas, cilantro, coliflor, remolacha, brócoli, tomates, arracacha, espinaca, ahuyama y aromáticas, entre otros.

Enfoque metodológico.

La presente investigación es de tipo descriptivo, pues los resultados obtenidos son tan importantes como el proceso empleado (Gutiérrez, 2014, citado en Sánchez et al, 2020) y se fundamenta en el enfoque metodológico histórico-hermenéutico, por el cual se quiere entender el sentido de los hechos, como lo expresa Mardones (1991, citado en Franco, 2009).

Método.

La investigación es de corte cualitativo por lo que se empleó como herramienta para el levantamiento de la información la entrevista a profundidad. Para ello se realizaron preguntas abiertas con variables como entendimiento del concepto de los CCC; historia; proceso; situación actual; dificultades; logros y retos, y lecciones aprendidas. Las entrevistas fueron grabadas con previa autorización de los entrevistados, pasadas a texto plano y llevadas al software de procesamiento de datos cualitativos Atlas.Ti, por medio del cual se identificaron las frases de interés, estas fueron agrupadas en categorías de análisis y últimas fueron organizadas por afinidad para establecer las familias de categorías. Por último, se establecieron las relaciones en el interior de cada familia, se generaron las respectivas redes, se describieron sus comportamientos y se realizó la triangulación de la información y redacción de los hallazgos obtenidos (Sánchez et al, 2020).

RESULTADOS y DISCUSIÓN

Los relatos de los entrevistados permitieron identificar alrededor de 50 categorías de análisis que fueron agrupadas en dos familias de interés (Tabla 1):

Tabla 1.

Categorías y familias de análisis

|

Frase |

Categoría |

Familia |

|

Nosotros programamos qué va a sembrar cada cual, con qué se compromete cada uno |

Planeación |

Organizacional |

|

Se definen las cantidades a producir y las responsables |

Organización |

Organizacional |

|

Los planes de siembra tienen en cuenta los errores de las producciones anteriores |

Siembra |

Económico-productiva |

|

Se analizan los problemas presentados en cuanto a la calidad y se identifican las estrategias de manejo |

Mejorar calidad |

Económico-productiva |

|

Es necesario mantener las ganancias, eso debe ser estable con un mínimo |

Estrategia |

Organizacional |

|

Se revisan proyecciones de precios, clima, y conversamos sobre cómo vamos a afrontar lo que se viene |

Retos |

Organizacional |

|

Se busca vender buenos productos a buen precio |

Ganancia-Rendimientos |

Económico-productivo |

|

Sembrando poquitas hortalizas, va a tener menos pérdidas, que sembrando en grandes cantidades. |

Estrategia |

Organizacional |

|

Las principales dificultades son el transporte |

Desafío |

Organizacional |

|

Se produce poquito, pero entonces se busca que genere más recursos de los que ha generado |

Táctica |

Organizacional |

Fuente: Elaboración propia.

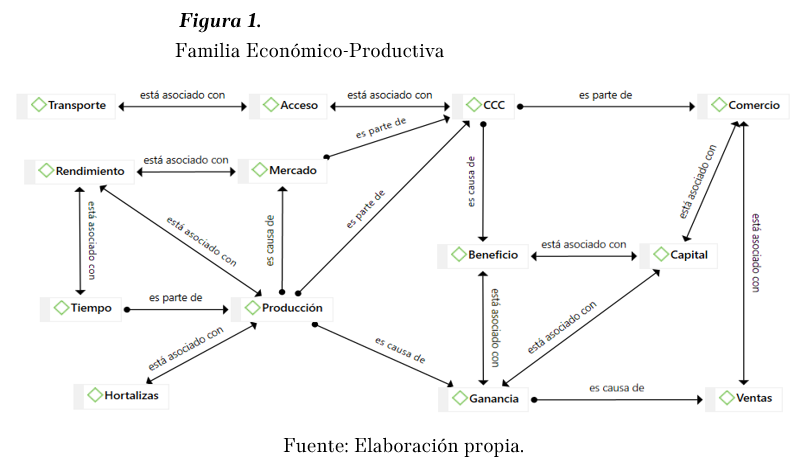

Familia Económico-Productiva

Para los entrevistados los CCC son pequeños ejercicios de comercialización donde el productor se programa para tener ventas cortas. Los entrevistados consideran que la producción es poca y el tiempo entre cada mercado, es corto. La estrategia del colectivo consiste en sembrar poquitas hortalizas y así obtener menos pérdidas pues consideran que sembrando en grandes cantidades el riego es mayor, sobre todo por la inestabilidad climática y el juego de la oferta y demanda que determinan en últimas los precios. Al tener ventas altas, se genera una buena ganancia y se pueden vender los productos a un buen precio (Figura 1).

En línea con lo anterior, González et al. (2012) plantean que los CCC hacen referencia al conjunto de iniciativas que giran en torno a la producción, distribución, consumo y venta de los alimentos. No obstante, siguiendo a Craviotti y Palacios (2013) dichas actividades requieren de un tiempo, adicional a ello se debe tener en cuenta que la principal razón de esto está relacionada con la economía campesina, que se refiere a las asociaciones de cooperación que se dan en pequeños agricultores quienes utilizan como primera fuente de capital el trabajo familiar para los procesos productivos (Súarez y Greeiffeinstein, 2016).

Por su parte Forero et al (2002), precisan que las decisiones de los Campesinos en Colombia se realizan de acuerdo con los precios de los productos en el mercado, pues su oferta está altamente integrada al mercado. En este mismo orden, Llambí (1988) ya había considerado que entre los campesinos las formas de trabajo están basadas en las relaciones domésticas de trabajo, en las cuales está presente el propietario y sus familiares o también obreros asalariados que invierten en los procesos de producción.

Ahora, la producción que realizan los campesinos involucrados en el mercado de Tibasosa es periódica y poca; el proceso de producción es corto, no busca producir grandes volúmenes sino que busca diversidad, calidad y que se pueda vender todo en el mercado, y la producción no está estrictamente pensada con la lógica empresarial, pues los ingresos obtenidos no resultan ser tan altos, entonces se encuentra que lo que mueve a los productores a permanecer en la actividad la racionalidad campesina dirigida más el bienestar familiar que en la acumulación de capital.

De igual forma, lo interesante en la producción campesina es que es permanece durante todo el año y si bien se transan volúmenes pequeños, existe gran variedad de hortalizas, legumbres, tubérculos, entre otros que se ofertan en estado fresco, lo que disminuye la necesidad de procesamiento y también de almacenamiento.Así las cosas, el aporte de los alimentos a los CCC, permanece en una estrecha relación entre el productor y el consumidor, muy a pesar de la presencia de grandes imperios de la agricultura alimentaria.

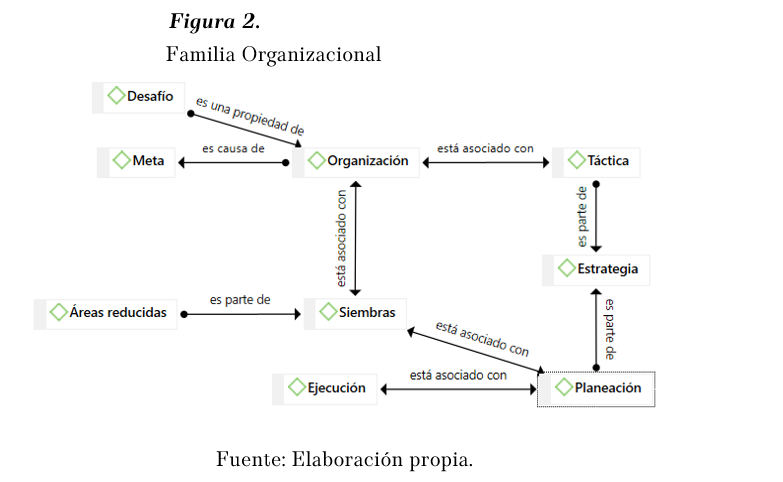

Familia Organizacional

Siguiendo a Rojas (2019), aunque los mercados campesinos son considerados canales alternativos y directos que favorecen la comercialización de los productos del campo; su consolidación y permanencia en el tiempo solo

será posible a partir de la lucha por mejorar los niveles de organización y de asociatividad de la población rural.

En el caso particular del Mercado Campesino de Tibasosa, los participantes enfatizaron en que el éxito de este ha estado en la planeación del trabajo, pues la organización de este CCC está enmarcada en los retos individuales que cada uno se coloca, es decir a lo que se compromete cada quien, para cada quincena o mes, pero pensando en el colectivo. Se planean las siembras; se es cuidadoso en los volúmenes esperados; se busca que no todos repitan lo mismo, usualmente se disminuye la cantidad de acuerdo con las pérdidas que se obtuvieron en la cosecha anterior, y se busca mejorar la calidad para mantener las ganancias estables en la producción de hortalizas. Todo eso forma parte de una estrategia que permite afrontar de mejor manera los desafíos que se pueden presentar.

Lo anterior coincide con lo plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal Tibasosa (2016-2019) donde se establece que la planificación de las distintas actividades agrícolas debe ser parte de las estrategias de reactivación del campo (Gobernación de Boyacá, 2016). Ahora, de acuerdo con Díaz et al. (s.f.), planificar implica organizar las actividades con claridades acerca de qué, cuándo y cuánto se va a establecer y así prever los recursos necesarios para este fin. Siguiendo a Munguía et al (2015) las estrategias de implementación están ligadas a las formas de uso del suelo y de las semillas en cada ciclo agrícola, en la búsqueda constante de opciones al sistema de producción y a las cambiantes condiciones climáticas (figura 2):

Para la FAO (2016), los circuitos cortos son una forma de comercio basada en la venta directa de productos frescos, reduciendo al mínimo la intermediación entre productores y consumidores. La principal razón de ser de estos es en relación con la economía campesina que involucra a pequeños agricultores que utilizan como primera fuente de capital el trabajo familiar para los procesos productivos (Suárez y Greeiffeinstein, 2016). De acuerdo con Correa (2020) en Colombia la producción de hortalizas principalmente se ha concentrado y desarrollado tecnológicamente en zonas de los pisos térmicos templado y frío; teniendo en cuenta factores como la producción agrícola sostenible, el uso eficiente del suelo, y el aprovechamiento de insumos locales (Soto, 2003).

Por esta razón, se considera como agricultura familiar campesina al trabajo que se realiza en los agroecosistemas, que también producen la mayor cantidad de alimentos en el mundo (FAO, 2014; citado en Lucco, 2019). Además, en la actualidad a los consumidores les interesa conocer las características de la cadena de la producción de alimentos y desean que esto sea lo más transparente posible y que permita no solo acceder a alimentos inocuos, sino también conocer la trazabilidad de los productos, con información social y ambiental del proceso. Precisamente los alimentos que se comercializan en los CCC se ubican entre esta demanda social emergente y la necesidad de los campesinos de integrarse a mercados más equitativos (CEPAL, FAO, IICA, sf).

CONCLUSIONES

Existe la necesidad de cubrir la falta de espacios para la comercialización que permita a los campesinos desarrollar su ejercicio comercial sin la intermediación, lo cual permitiría que la ganancia económica sea mayor. Consecuentemente, la productora ha venido realizando su proceso comercial durante más de 26 años, donde la persistencia, la organización y la disciplina le ha permitido lograr mantener este proceso.

Los productos son producidos bajo las condiciones del bosque alto andino que se caracteriza por estar entre los 2.800 y 3.200 msnm y cuyas temperaturas están entre los 12°C y los 17,5°C. Los productos se generan bajo un sistema de producción limpia pues se mantiene la calidad y la cantidad del agua y se aprovecha la materia prima para la elaboración de abonos orgánicos tanto líquidos como sólidos para que los productos puedan ser adquiridos a bajo costo. Lo anterior permite producir alimentos bajo procesos de producción agroecológica a costos muy bajos y con altos valores nutricionales, así como con estándares de calidad óptimos que contribuyen al beneficio de productores y consumidores.

A pesar del camino recorrido, es imperioso ampliar e identificar nuevos nichos en los mercados. De la misma forma, el proceso exige generar nuevas estrategias a una mayor escala por lo que es insuficiente hacer presencia solo en su local de ventas y esporádicamente en mercados campesinos organizados una vez al mes por la alcaldía del pueblo.

REFERENCIAS

Andrieu, J., y Brignardello, M. (2020). Análisis de Circuitos Cortos de Comercialización en San Juan. Las tramas organizativas de las ferias de Jáchal y Calingasta. Revista de Ciencias Sociales y Humanas, 15(15), 25-40. https://cutt.ly/rXhMyTz

Celeita-Velasco, O. (2012). Prácticas de comercio justo en Colombia y programas de inclusión que permiten el desarrollo económico, social y ambiental del sector rural en el municipio de Tibasosa departamento de Boyacá. Estudio de caso Agrosolidaria Confederación Colombia. [Tesis de Pregrado]. Universidad de San Buenaventura, Colombia. https://cutt.ly/PXhMPfg

Chaparro, A. (2014). Sostenibilidad de los sistemas de producción campesina en el proceso de mercados campesinos (Colombia). [Tesis de pregrado]. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. https://cutt.ly/oXhM9Mb

Comisión Económica para América Latina – CEPAL. (2014). Agricultura familiar y circuitos cortos: Nuevos esquemas de producción, comercialización y nutrición. https://acortar.link/Ot4pYv

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2014). Agricultura campesina y circuitos cortos: nuevas tendencias en Europa. Series seminarios y conferencias N° 77. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44249

Correa, E. (2020). La hora de las hortalizas. Agronegocios. https://acortar.link/ux0yOE

Craviotti, C., y Soleno-Wilches, R. (2015). Circuitos cortos de comercialización agroalimentaria: un acercamiento desde la agricultura familiar diversificada en Argentina. Revista Mundo Agrario. 16(33). https://cutt.ly/rXh1tIK

Devissher, M., y Argandoña, B. (2014). Del productor al consumidor: una alternative comercial para la agricultura familiar. https://cutt.ly/iXh1sem

Díaz, D., Galli, A., Berges, M., Cazorla, C., Velázquez, M., Lupi, L., y Rubió, M. (s.f.). La huerta orgánica familiar. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). https://cutt.ly/gXh1kBT

Espinosa-Landázuri, P. (2016). Mercados alternativos de alimentos ecológicos en Medellín: caracterización y perspectivas de productores, comercializadores y consumidores. [Tesis de Maestría], Universidad Nacional de Colombia, Colombia. https://cutt.ly/EXh1Ehh

Forero, J., Galarza, J., y Torres, L. (2001). La Economía campesina colombiana. Bogotá, Colombia: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos. https://cutt.ly/bXh0sDm

Franco, M. (2009). Factores de la metodología de enseñanza que inciden en el proceso de desarrollo de la comprensión lectora en niños. Revista Zona Próxima, (11),134-143. https://cutt.ly/FXh0vXy

Gobernación de Boyacá. (2016) Plan de Desarrollo Productivo. https://cutt.ly/0Xh9i1z

Gutiérrez, O. (2016). Políticas para mejorar la participación de pequeños productores en la comercialización de alimentos en Colombia. [Tesis de Maestría], Universidad Nacional de Colombia, Colombia. https://cutt.ly/KXh0OU2

Llambí, L. (1988). Small modern farmers: Neither peasants nor fully-fledged capitalists? The Journal of Peasant Studies, 15(3), 350-372. https://cutt.ly/4Xh0VTr

Lucco, M. (2019). Saberes ancestrales y autonomía alimentaria en fincas de agricultura familiar campesina en tres municipios de Boyacá. [Tesis de Maestría]. Universidad Nacional de Colombia, Colombia. https://cutt.ly/TXh06TP

Molina, J. (2014). Mercados Campesinos: Modelo de acceso a mercados y seguridad alimentaria en la región central de Colombia. https://cutt.ly/RXh2ks7

Moreno, F., y Vargas, C. (2020). La feria agroecológica de la Universidad del Tolima: un acercamiento a los circuitos cortos de comercialización y al intercambio de saberes. En Rodríguez, H., Pérez, R. y Aguilar, J. (coords). Modelos de vinculación universitaria para dinamizar procesos de innovación agropecuaria (pp 83-97). México: Universidad Autónoma de Chapingo.

Munguía, J., Sánchez, F., Vizcarra, I. y Rivas, M. (2015). Estrategias para la producción de maíz frente a los impactos del cambio climático. Revista de Ciencias Sociales, 11(4), 538-547. https://cutt.ly/ZXh2DlJ

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO. (2016). Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de Política. Santiago de Chile: FAO.

Paz, R. e Infante, C. (2020). Circuitos cortos de comercialización: el juego entre lo disponible y lo posible en la agricultura familiar. Revista Economía y Sociedad. 25(58), 1-25. https://doi.org/10.15359/eys.25-58.3

Quitian, L. (2020). Sustentabilidad de los mercados en circuitos cortos de comercialización y su contribución a los sistemas alimentarios. [Tesis de maestría], Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. https://cutt.ly/pXh9zQx

Rojas, J. (2015). Incidencia del núcleo básico en la calidad de vida de los asociados de una organización solidaria: estudio de caso de la seccional de Agrosolidaria en el municipio de Tibasosa, Boyacá Colombia. [tesis de maestría], Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. https://cutt.ly/LXh9PfT

Rojas, M. (2019). Análisis de los mercados campesinos como estrategia de sostenibilidad socioeconómica para la población rural colombiana. [Tesis de Pregrado]. Universidad Nacional a Distancia, Colombia. https://cutt.ly/RXh2ks7

Sánchez, V., Gómez C. y Millán, E. (2020). Lineamientos participativos para el fortalecimiento del proceso de empresarización del sector agropecuario en el Caquetá. Equidad y Desarrollo, (35), 205-230. https://doi.org/10.19052/eq.vol1.iss35.10

Soto, G. (Coord) (2003). Agricultura orgánica: una herramienta para el desarrollo rural sostenible y la reducción de la pobreza. Turrialba, Costa Rica: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. http://www.fao.org/3/at738s/at738s.pdf

Suárez, G. y Greiffeinstein, L. (2016). “Economía campesina, familiar y comunitaria” ¿Una estrategia de inclusión productiva sostenible para el sector rural en el Posconflicto?, [Tesis de pregrado], Universidad EAFIT: Medellín, Colombia. https://cutt.ly/4Xh3e5D

FINANCIACIÓN.

Sin financiación externa.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS.

Las autoras declaran no tener conflicto de interés.

AGRADECIMIENTOS.

Se agradece a la Universidad de la Amazonia y al programa de Ingeniería Agroecológica por el apoyo para realizar esta investigación.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA.

Conceptualización: Yaneth Alexandra Hoyos Chavarro, Jezreel Camila Melo Zamudio y Verenice Sánchez Castillo

Investigación: Yaneth Alexandra Hoyos Chavarro y Jezreel Camila Melo Zamudio.

Metodología: Verenice Sánchez Castillo.

Redacción – borrador original: Yaneth Alexandra Hoyos Chavarro, Jezreel Camila Melo Zamudio y Verenice Sánchez Castillo.

Redacción – revisión y edición: Yaneth Alexandra Hoyos Chavarro, Jezreel Camila Melo Zamudio y Verenice Sánchez Castillo.