doi: 10.58763/rc2025517

Investigación Científica y Tecnológica

Economía social y solidaria en la agricultura, El Carrizo, Sinaloa

Social and solidarity economy in agriculture, El Carrizo, Sinaloa

Nadia Belén Ochoa Torres1 ![]() *

*

RESUMEN

Introducción: el modelo capitalista concentra la riqueza en segmentos minoritarios de la humanidad, lo que impulsa la emergencia de alternativas económicas. La economía social y solidaria transforma las prácticas productivas al promover el desarrollo sustentable mediante principios fundados en la reciprocidad, la gestión cooperativista, la participación democrática, la equidad distributiva, la responsabilidad ecológica, la paridad de género y otros valores que optimizan las relaciones dentro de las cadenas de valor organizacionales.

Metodología: consecuentemente, esta investigación establece como objetivo analizar la economía social y solidaria como modelo alternativo aplicable al sector agrícola de El Carrizo, Sinaloa, examinando su alineación con dichos principios para catalizar procesos de desarrollo sostenible. El estudio se fundamenta en un paradigma positivista, adoptando una metodología cuantitativa con diseño descriptivo. Este enfoque integra investigación documental exhaustiva que sustenta el marco teórico, complementada con un estudio empírico mediante entrevistas estructuradas a productores y empresas agrícolas en la región de El Carrizo, Ahome, Sinaloa.

Resultados: los hallazgos evidencian que la economía social y solidaria constituye una alternativa viable que genera beneficios multidimensionales. En el caso de los productores y empresas contribuye a la consolidación organizacional, mientras que para los consumidores ayuda a la promoción de circuitos comerciales éticos.

Conclusiones: este modelo fomenta estructuras que garantizan el comercio justo, la preservación bioclimática y el fortalecimiento de economías rurales sostenibles, particularmente relevante en contextos comunitarios vulnerables, aunque estratégicos para los indicadores macroeconómicos nacionales.

Palabras clave: agricultura, cooperativa, desarrollo económico y social, economía agraria, economía colectiva.

Clasificación JEL: D63, Q01, O10

ABSTRACT

Introduction: the capitalist model concentrates wealth in minority segments of humanity, driving the emergence of economic alternatives. The social and solidarity economy transforms productive practices by promoting sustainable development through principles based on reciprocity, cooperative management, democratic participation, distributive equity, ecological responsibility, gender parity, and other values that optimize relationships within organizational value chains.

Methodology: consequently, this research aims to analyze the social and solidarity economy as an alternative model applicable to the agricultural sector of El Carrizo, Sinaloa, examining its alignment with these principles to catalyze sustainable development processes. The study is based on a positivist paradigm, adopting a quantitative methodology with a descriptive design. This approach integrates exhaustive documentary research that supports the theoretical framework, complemented by an empirical study through structured interviews with producers and agricultural companies in the region of El Carrizo, Ahome, Sinaloa.

Results: the findings show that the social and solidarity economy is a viable alternative that generates multidimensional benefits. In the case of producers and companies, it contributes to organizational consolidation, while for consumers it helps promote ethical trade circuits.

Conclusions: this model fosters structures that guarantee fair trade, bioclimatic preservation, and the strengthening of sustainable rural economies, which is particularly relevant in vulnerable community contexts, although strategic for national macroeconomic indicators.

Keywords: agricultural economics, agriculture, collective economy, cooperative, economic and social development.

JEL Classification: D63, Q01, O10

Recibido: 11-12-2024 Revisado: 28-03-2025 Aceptado: 21-05-2025 Publicado: 31-07-2025

Editor: Alfredo

Javier Pérez Gamboa ![]()

1Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahome, México.

Citar como: Ochoa Torres, N. B. (2025). Economía social y solidaria en la agricultura, El Carrizo, Sinaloa. Región Científica, 4(2), 2025517. https://doi.org/10.58763/rc2025517

INTRODUCCIÓN

Organización Internacional del Trabajo (OIT), según Martí et al. (2023), sustenta que la Economía Social y Solidaria (ESS) constituye un eje fundamental para reducir la pobreza, construir sociedades inclusivas y optimizar los sistemas económicos. Su impacto se manifiesta en la generación de empleo digno, la participación equitativa y la integración efectiva de grupos marginados, materializándose mediante estructuras cooperativas, mutualistas, asociativas y empresariales de base comunitaria.

En el ámbito agrícola, sector estratégico por su rol en la seguridad alimentaria, González Costa (2021) alerta sobre panoramas críticos de insostenibilidad: degradación de agroecosistemas, merma en la calidad de cultivos e incluso riesgos para la producción ganadera. Esta crisis exige priorizar soluciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, mediante marcos regulatorios, mercados éticos y organizaciones que garanticen la gestión responsable de los recursos naturales.

En este contexto, la investigación plantea una interrogante central: ¿Puede la ESS operar como alternativa viable para transitar hacia un desarrollo sostenible en la agricultura de El Carrizo, Sinaloa? Consecuentemente, el objetivo se articula en analizar dicha potencialidad, examinando la congruencia entre los principios de la ESS y los requerimientos socioambientales de esta región.

Metodológicamente, el estudio adopta un enfoque cuantitativo no experimental y transversal, utilizando indicadores de sostenibilidad y parámetros de ESS. El universo analizado comprende organizaciones social-solidarias locales, con una muestra focalizada en agricultores socios. Se aplicó un cuestionario estructurado para evaluar experiencias concretas, cuyos resultados se contrastaron con el marco teórico de referencia.

MARCO TEÓRICO

Se establece un marco teórico comparativo que examina las conceptualizaciones fundamentales de agricultura y ESS, contextualizando su evolución histórica en México y su sinergia para alcanzar modelos de desarrollo sostenible. Esta fundamentación articula perspectivas disciplinares clave que configuran la comprensión contemporánea del sector agrícola.

La literatura distingue una doble dimensión en la agricultura urbana: como sistema de producción alimentaria inmediata y como motor de desarrollo económico comunitario endógeno (Mendoza Ludeña, 2024) (Wadumestrige Dona et al., 2021). Esta dualidad revela su potencial transformador al trascender la mera función productiva para convertirse en estrategia de dinamización territorial.

Por su parte, Trigo et al. (2021) definen la agricultura sustentable como procesos que institucionalizan el análisis ecológico sistémico, garantizando la resiliencia de los recursos naturales mediante diseños agrícolas que integran rigurosamente dimensiones normativas, socioeconómicas y ambientales. Esta concepción es ampliada por de Gortari Rabiela (2020), quien enfatiza la producción calificada mediante prácticas agroecológicas, donde la conservación ambiental se vincula indisolublemente con la participación colectiva organizada.

Asimismo, la literatura orientada a la sostenibilidad introduce el principio de justicia intergeneracional, argumentando que la humanidad requiere sistemas alimentarios saludables que mantengan equilibrios ecosistémicos críticos, asegurando la soberanía alimentaria futura (Alvarez-Ochoa et al., 2024) (De Bruin et al., 2024). Esta visión es consolidada por González Costa (2021), quien postula modelos agrícolas basados en gestión racional del agua y suelo, producción segura de alimentos, y estructuras organizacionales que concilien equidad social, generación de empleo digno y preservación ambiental como bases para mercados sostenibles.

En el ámbito de la agricultura familiar, estudiada por autores como Schwab Do Nascimento et al. (2020), Chao (2024) y Galdeano-Gómez et al. (2024), la producción indígena/campesina en unidades parcelarias familiares se reconoce en función de su triple contribución socioeconómica. Esto se debe a que contribuye al abastecimiento de circuitos locales de comercialización, a la creación de empleo rural no precarizado y al fortalecimiento de ingresos en economías campesinas.

Economía social y solidaria: Una perspectiva histórica en México

La ESS se conceptualiza, siguiendo las ideas de Salustri (2021) y Villalba-Eguiluz et al. (2023), como un modelo institucional donde empresas y entidades diversificadas materializan actividades económicas, socioambientales y culturales orientadas al bien común, alineándose con los estándares del trabajo decente. Esta perspectiva es ampliada por Lopera-Arbeláez et al. (2024) y Lacan (2022), quienes la definen como un movimiento socioeconómico fundamentado en valores humanistas que priorizan el desarrollo integral comunitario mediante la cooperación estructurada y la reciprocidad institucionalizada.

Empero, Fleischmann et al. (2022) enfatizan que las organizaciones de ESS enfrentan desafíos tridimensionales (sociales, económicos, culturales) mientras buscan elevar la calidad de vida mediante sinergias colectivas. Su operatividad se sustenta en principios rectores articulados por la literatura: cooperación autogestionaria, solidaridad mutua, gobernanza democrática, autonomía organizacional y compromiso con la sostenibilidad ecosistémica (Bojórquez Carrillo, 2024) (Lacan, 2022) (Rossi et al., 2021). Estos principios se materializan mediante estructuras asociativas que transforman las relaciones económicas tradicionales.

Evolución histórica en México

González Rivera (2024) documenta que el reconocimiento constitucional de la ESS (1983) precedió tres décadas a la Ley de Economía Social y Solidaria (2012), la cual formalizó su ámbito como alternativa económica comprometida con la reproducción de la vida. Este hito estableció el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), encargado de diseñar políticas públicas sectoriales que, no obstante, evidencian discontinuidad programática en años recientes.

Complementariamente, Céspedes Gallegos et al. (2025) analizan el “tercer sector” mexicano como espacio de innovación institucional que trasciende la dicotomía público-privado, caracterizado por iniciativas colectivas de servicio no lucrativo. Estas entidades operan bajo principios de primacía social sobre el beneficio económico, autogestión participativa y distribución equitativa, constituyendo redes de economía moral.

Los orígenes se remontan al mutualismo decimonónico: la Junta de Fomento de Artesanos (1822) y la Sociedad Particular de Socorro Mutuo (1843) establecieron sistemas de protección para trabajadores. Mogrovejo (2012) identifica la transición hacia el cooperativismo con la inmigración europea del siglo XIX, donde gremios y mutuales desarrollaron fondos de riesgo para contingencias laborales. Este proceso culminó en 1873 con la primera cooperativa formal mexicana, surgida de la metamorfosis institucional de sociedades mutualistas.

La visión de la agricultura y la ESS para lograr desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible emerge, según Sánchez-Castillo et al. (2024), como un paradigma de concienciación global sobre la preservación intergeneracional de los recursos planetarios. Esta concepción es ampliada por Gómez López (2020), quien lo define como un modelo transformador que articula mejoras sistémicas en las dimensiones económica, social, ambiental y política, generando dinámicas de progreso equilibrado.

Las organizaciones operan como agentes catalizadores en esta transición, particularmente mediante la ESS. Como señala Mozas Moral (2019), basada en documentos de Naciones Unidas, la ESS constituye un motor estratégico para implementar la Agenda 2030, reorientando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacia empresas que priorizan el bien común sobre la acumulación de capital, integrando el bienestar colectivo y la regeneración ecosistémica.

En el sector agrícola, las cooperativas agrarias representan estructuras vertebrales para las comunidades rurales globales. Estas entidades ejercen una función socioeconómica dual: optimizan las cadenas de producción-comercialización de alimentos seguros mientras implementan, según Ekmeiro-Salvador & Rivas Carrero (2024), modelos de triple sostenibilidad (económica, social, ambiental). Este enfoque requiere erradicar prácticas extractivistas, como el uso insostenible de agua y agroquímicos denunciado por Cuadras Berrelleza et al. (2021), para construir sistemas agrícolas justos, equitativos y ecológicamente regenerativos.

La sustentabilidad, en la conceptualización de Cota Montes & Guerrero Beltrán (2021), implica equilibrar acciones culturales, ambientales y económicas para generar desarrollos comunitarios holísticos. Al respecto, la literatura amplía que este equilibrio produce valores no cuantificables pero esenciales como el capital social, la resiliencia biocultural y el empoderamiento comunitario (Dushkova & Ivlieva, 2024) (Winston, 2022). En este sistema la agricultura se transforma en palanca para mejorar la calidad de vida mediante sus estructuras organizativas, modos de producción y éticas distributivas.

La interrelación con los ODS, según Fontenla (2022), demanda que las organizaciones internalicen transformaciones profundas: respeto a la biodiversidad, gestión circular de recursos, educación emancipadora, equidad sustantiva y justicia laboral. Estos principios configuran un marco ético-operativo para alinear la ESS agrícola con los siguientes ODS prioritarios (tabla 1).

|

Tabla 1. Objetivos del Desarrollo Sostenible en el marco de la Agricultura en Economía Social y Solidaria |

|||

|

Núm. |

ODS |

Relación Agricultura-Economía Social y Solidaria |

Cita |

|

1 |

Fin de la pobreza |

La agricultura genera mercado de trabajo. |

(Hossain et al., 2024) |

|

2 |

Hambre cero |

El sector agroalimentario es relevante para garantizar los alimentos saludables de las comunidades. |

(Iqbal et al., 2025) |

|

3 |

Salud y bienestar |

La agricultura requiere tener como objetivo principal la salud de los habitantes, salud de los ecosistemas, tierras sanas y generar el bienestar de la sociedad. |

(Hidalgo-Capitán et al., 2019) |

|

5 |

Igualdad de genero |

El ODS 5 supone contrarrestar la falta de justicia de igualdad de las mujeres en el sector agrícola, siendo representada como la mitad de la fuerza de mano de obra agrícola en el mundo. |

(Añaños Bedriñana & García Aguilar, 2024) |

|

8 |

Trabajo decente y crecimiento económico. |

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. El sector agrícola genera gran parte de empleo en las comunidades rurales. |

(González Costa, 2021); (Santhanam-Martin et al., 2024) |

|

10 |

Reducción de las desigualdades |

Las mujeres están en el grupo que enfrenta una marcada desigualdad mostrada en la falta de acceso a la financiación, preparación de tierras y otros servicios. Los gobiernos deben trabajar para mejora los créditos y financiamiento para grupos vulnerables. |

(González Costa, 2021) |

|

12 |

Producción consumo responsable |

Los productores y consumidores son actores importantes en la cadena de valor para la producción de alimentos y para socializar la necesidad del consumo sano. |

(González Costa, 2021) |

|

13 |

Acción por el clima |

La agricultura contribuye a disminuir el efecto invernadero siendo su control imprescindible para el clima. |

(Bhatnagar et al., 2024) |

|

15 |

Vida ecosistemas terrestres |

La meta más relevante en la actividad de la agricultura para la alimentación es la conservación de la biodiversidad de ecosistemas. |

(Venier-Cambron et al., 2024); (Wan et al., 2024) |

|

16 |

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. |

Las organizaciones son los medios que pueden contribuir a los agricultores a superar limitantes sociales y económicas. |

(González Costa, 2021) |

|

Fuente: elaboración propia con base en la revisión realizada |

|||

Las empresas sociales y solidarias establecen una alineación estructural con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Como fundamenta Fontenla (2022), estas organizaciones operan como agentes de transformación socioeconómica que articulan escalamientos glocales: dinamizan el desarrollo comunitario endógeno mientras contribuyen a patrones de crecimiento global sostenible. Esta sinergia es reforzada por la literatura, donde se identifica la sostenibilidad como una interfaz crítica que media la relación organización-entorno, construyendo puentes de reciprocidad entre la actividad económica y la integridad de los sistemas ecológicos (Trigo et al., 2021).

METODOLOGÍA

La investigación se fundamenta en un diseño metodológico cuantitativo de corte transversal y alcance descriptivo, siguiendo los postulados de Pereyra (2022). Este enfoque permite la recolección sincrónica de datos en un momento temporal específico, preservando las condiciones naturales del contexto estudiado. Como señala Novosel (2023), el carácter no experimental del estudio garantiza la observación de variables en su manifestación espontánea, sin intervención manipulativa.

La selección muestral se realizó mediante muestreo intencional por criterio, focalizado en organizaciones que operan bajo principios de ESS con solidez institucional y mercantil. El universo muestral incluyó cinco informantes clave – representantes legales, socios y trabajadores de entidades de El Carrizo, Ahome, Sinaloa – cuyos roles permiten acceder a perspectivas estructurales y operativas. Estas fuentes primarias se complementaron con documentación de instituciones gubernamentales y revisión exhaustiva de literatura especializada (artículos científicos, tesis y monografías) que validan la confiabilidad de los datos.

La técnica de recolección empleada fue la entrevista estructurada, basada en los protocolos de Fàbregues (2016), utilizando un cuestionario diseñado para operacionalizar dos variables centrales:

1. Principios de ESS: dimensionada en:

· Identidad organizacional (valores y fines)

· Participación democrática (toma de decisiones)

· Inclusión y equidad (distribución de beneficios)

2. Desarrollo sostenible: dimensionada en:

· Sostenibilidad social (capital comunitario)

· Sostenibilidad económica (viabilidad productiva)

· Sostenibilidad medioambiental (gestión ecosistémica)

Este instrumento posibilita la cuantificación sistemática de indicadores para el análisis comparativo interorganizacional.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Economía Social y Solidaria en la agricultura en El Carrizo, Ahome, Sinaloa

El Carrizo, también denominado Gustavo Díaz Ordaz, se localiza en el municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa, México. Según Mancera González (2023), la agricultura sinaloense constituye un referente de éxito en la actividad agropecuaria; no obstante, es esencial incorporar estrategias que aseguren la conservación de los recursos disponibles, fortaleciendo así un desarrollo sostenible que articule la práctica con los fundamentos teóricos. En esta misma línea, Gómez López (2020) sostiene que las organizaciones regidas por los principios de la ESS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contribuyen significativamente al crecimiento económico de las comunidades rurales.

Este territorio es reconocido como un valle agrícola que, en la actualidad, cuenta con 2022 productores, predominando el cultivo de trigo, aunque también se desarrollan otras siembras como maíz, frijol y diversas hortalizas. De forma reciente, se ha impulsado la introducción de nuevos cultivos como higo, arándano y cártamo, este último como respuesta a la creciente escasez de agua que afecta a la región.

El cultivo que mejor representa la identidad agrícola de la zona es el trigo, cuyo ciclo productivo inicia con la solicitud del permiso de siembra y uso de agua en septiembre, extendiéndose hasta finales de octubre o inicios de noviembre. La cosecha se realiza hacia el mes de abril, dentro del ciclo primavera–verano. En el ciclo 2023–2024, se alcanzó una producción de 18 000 hectáreas, destinadas principalmente a la elaboración de harina y pastas.

En el ámbito organizativo, se identifican distintos tipos de estructuras. Entre las empresas de capital privado, destaca Safinsa, la cual, pese a operar en el mercado local y regional con un enfoque empresarial competitivo, incorpora principios de la ESS, promoviendo la responsabilidad social y el cuidado ambiental.

Por otra parte, las organizaciones sociales y solidarias se manifiestan en uniones de agricultores, cooperativas y asociaciones, como UPROGRANOS, la Asociación Agrícola Local Ejidal Productores de Granos y Frutas del Valle del Carrizo, UEPIC SRA de RI Lic. Adolfo López Mateos y la Asociación 30 de Mayo. Todas ellas persiguen el bienestar común de sus integrantes y fomentan la cooperación comunitaria.

En cuanto a la composición de sus integrantes, el 60% son hombres, con edades que oscilan entre los 24 y los 60 años, y con formación profesional. El 80% de las organizaciones cuenta con alrededor de 25 socios, mientras que el 20% tiene menos de 10. Tal como afirman Mariosa et al. (2022), los miembros reconocen que las empresas sociales generan beneficios tangibles para los agricultores.

Estas organizaciones mantienen una clara identidad social, reflejada tanto en sus estatutos y documentos formales como en el conocimiento y apropiación de los principios de la ESS por parte de sus miembros. La participación se desarrolla bajo criterios de asociación libre, apertura, voluntariedad, democracia, universalidad y acceso compartido a los resultados y a los procesos de gestión, en concordancia con lo planteado por Arampatzi (2022) y Salustri (2021).

En cuanto a la inclusión, la igualdad y la equidad económica, González Costa (2021) identifica que todas las organizaciones integran a trabajadores no socios, pero solo una contempla la participación de personas con distintas capacidades. La igualdad de género en la toma de decisiones está presente en el 80% de las empresas; sin embargo, la equidad económica presenta desafíos, ya que en el 60% de los casos los recursos no se distribuyen de forma proporcional, mientras que el 40% afirma hacerlo solo de manera ocasional.

El concepto de sostenibilidad, en la línea con el análisis teórico realizado, es conocido por los miembros, quienes reconocen que su actividad agrícola contribuye al desarrollo sostenible, aunque advierten que la continuidad de esta condición en El Carrizo se encuentra en riesgo. Respecto a la inversión social, el 60% destina recursos a la educación, el 20% a infraestructura y otro 20% no asigna recursos a estos fines. En general, las organizaciones implementan acciones vinculadas con la igualdad, la diversidad y el bienestar social, reafirmando lo expuesto por González Costa (2021) y Li y Santhanam-Martin et al. (2024) sobre la relevancia de las organizaciones sostenibles para generar crecimiento social y empleos dignos.

En la dimensión económica, el 80% de las organizaciones indica trabajar bajo criterios de comercio justo y consumo responsable, en concordancia con González Costa (2021), quien subraya que la responsabilidad organizacional es esencial para el progreso social y económico. Por otro lado, en el plano medioambiental, el 60% cuenta con reglamentos o medidas internas que regulan el impacto ambiental, mientras que el 40% lo aborda de manera limitada, lo que sugiere la necesidad de fortalecer este aspecto. Aun así, las organizaciones desarrollan prácticas de suministro sostenible, reciclaje, optimización de recursos y protección de la biodiversidad, tal como describe la literatura (Venier-Cambron et al., 2024) (Wan et al., 2024).

En la discusión del estudio, se reafirma que la agricultura en El Carrizo, Sinaloa, constituye un sector estratégico para la economía local, especialmente en cultivos como trigo, maíz, frijol, hortalizas y, de forma emergente, higo, arándano y cártamo, este último como estrategia adaptativa ante la escasez de agua. Al respecto, Mancera González (2023) destaca que, aunque la agricultura sinaloense ha demostrado ser exitosa, su sostenibilidad dependerá de la gestión eficiente de los recursos, particularmente el hídrico, en un contexto marcado por el cambio climático. La optimización del agua se configura, así, como un eje fundamental para garantizar una agricultura rentable y sostenible.

En este marco, las organizaciones sociales y solidarias, como cooperativas y asociaciones agrícolas, desempeñan un papel esencial. Estas organizaciones no solo buscan beneficios económicos para sus miembros, sino que también fomentan valores de cooperación, equidad, sostenibilidad ambiental y compromiso social. Tal como indica Gómez López (2020), las entidades alineadas con la ESS y los ODS se convierten en motores del desarrollo económico local y del bienestar comunitario, reforzando la interdependencia entre la prosperidad económica, la justicia social y el cuidado del entorno natural.

Principales desafíos

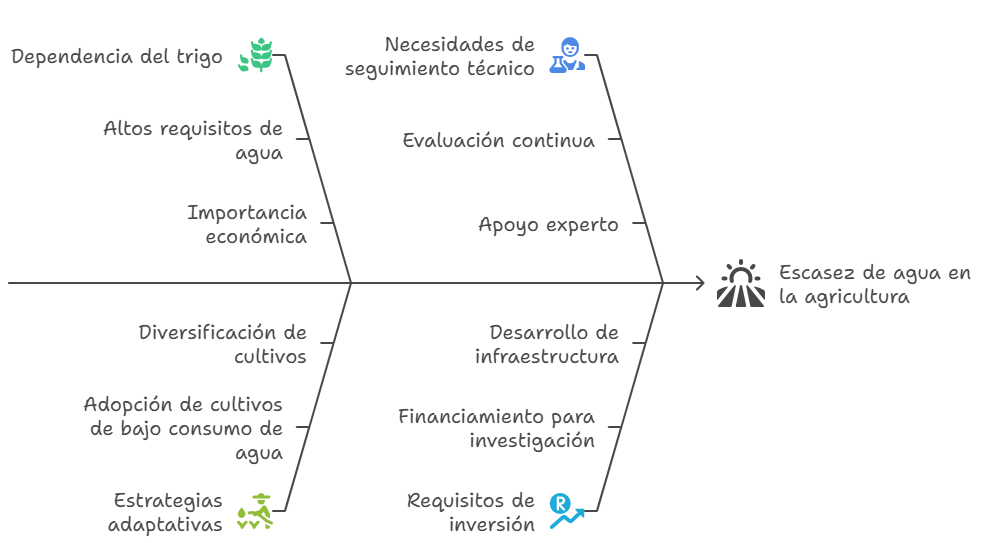

Escasez de agua: tal como se señala en el análisis, la escasez hídrica constituye uno de los principales retos para la agricultura en El Carrizo. El cultivo de trigo, que representa uno de los productos agrícolas más relevantes de la región, depende de un suministro constante y suficiente de agua para mantener su productividad. La adopción de cultivos menos demandantes en agua, como el cártamo, emerge como una estrategia adaptativa positiva frente a este desafío (figura 1). No obstante, este tipo de reconversiones requiere un seguimiento técnico permanente, acompañado de inversión en investigación y desarrollo, a fin de evaluar su viabilidad productiva, económica y ambiental en el largo plazo.

|

Figura 1. Representación de los principales desafíos asociados a la escasez de agua |

|

|

Fuente: elaboración propia

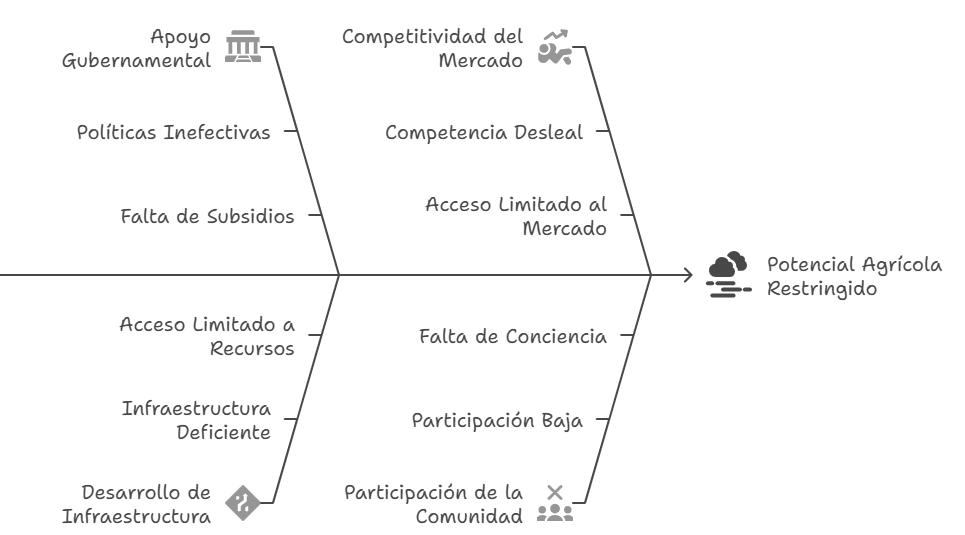

Apoyos gubernamentales limitados: pese a que la actividad agrícola constituye un pilar fundamental para la economía local, el sector en El Carrizo enfrenta un déficit de respaldo institucional. La formulación e implementación de políticas públicas orientadas a fortalecer de forma directa a los agricultores y a las organizaciones del sector, tal como se recomienda en el estudio, resulta imperativa (figura 2). La ausencia de apoyos efectivos, tanto en subsidios como en mejoras sustanciales de la infraestructura rural, restringe el potencial de expansión y competitividad del sector agrícola regional.

|

Figura 2. Representación de los principales desafíos asociados al pobre apoyo recibido |

|

|

Fuente: elaboración propia

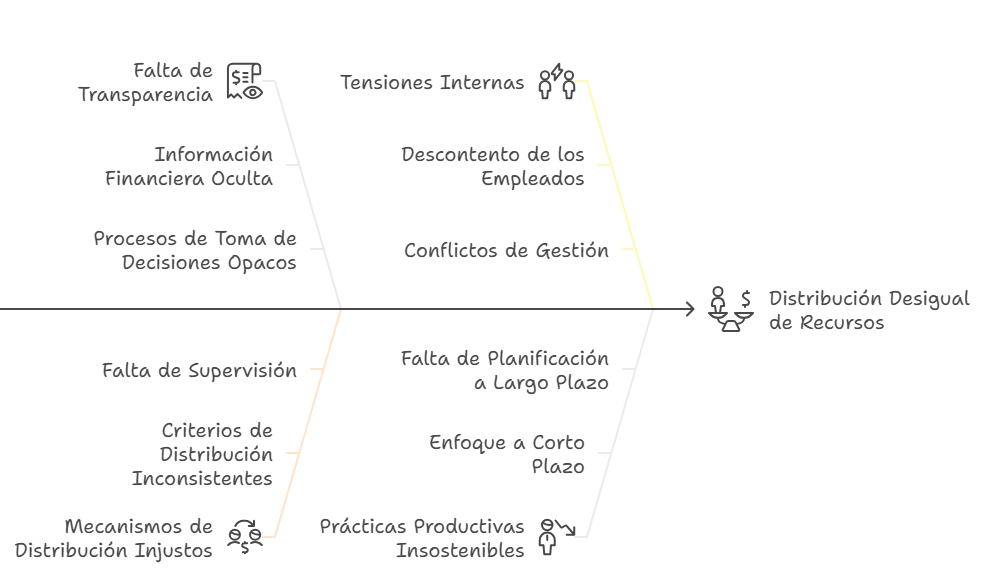

Distribución equitativa de los recursos: en materia de equidad económica dentro de las organizaciones sociales, los datos evidencian que un número considerable de empresas no realiza una distribución proporcional de los recursos generados, situación que podría derivar en tensiones internas y en un debilitamiento de la cohesión organizativa (figura 3). Fortalecer la transparencia y garantizar mecanismos de reparto justo de las utilidades se torna esencial para prevenir conflictos y asegurar la sostenibilidad social, económica y cooperativa de las prácticas productivas.

|

Figura 3. Análisis de los factores que provocan una distribución desigual de los productos |

|

|

Fuente: elaboración propia

Oportunidades para el desarrollo sostenible

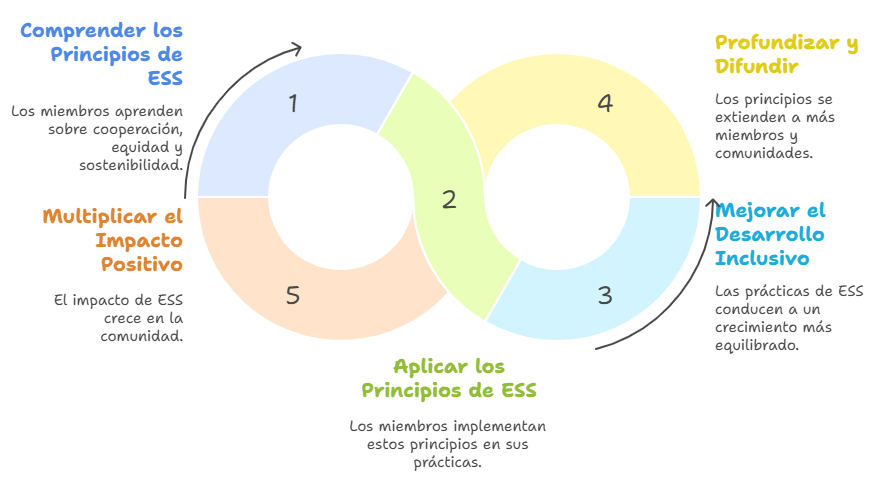

En el marco de la ESS: las organizaciones analizadas reflejan un compromiso tangible con los principios de la ESS, tanto en su comprensión como en su aplicación práctica por parte de sus miembros, lo que constituye un activo significativo. El énfasis en la cooperación, la equidad y la sostenibilidad ambiental puede consolidarse como motor de un desarrollo más inclusivo y equilibrado. La profundización y difusión de estos principios en la actividad agrícola local puede multiplicar el impacto positivo de las organizaciones en el tejido social y productivo de la comunidad (figura 4).

|

Figura 4. Ciclo de introducción y desarrollo de la ESS en la agricultura local |

|

|

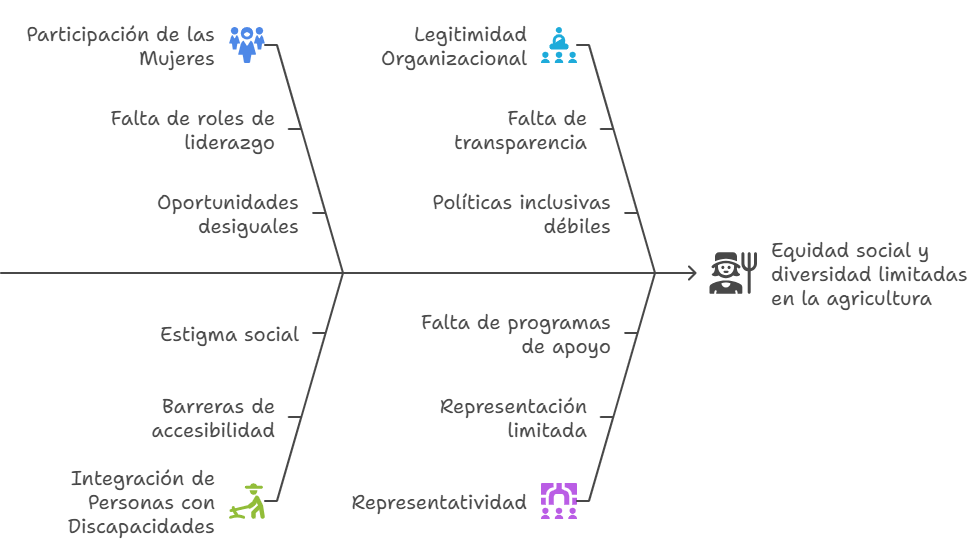

Fuente: elaboración propia

Incorporación de mujeres y personas con capacidades diferentes: aunque la participación femenina y la inclusión de personas con capacidades diferentes aún presentan limitaciones en ciertas organizaciones, los datos muestran avances relevantes. Ampliar la presencia de mujeres en espacios de decisión y fortalecer la integración de grupos históricamente vulnerables son medidas que contribuirían a incrementar la equidad social y la diversidad dentro del sector agrícola, reforzando así su legitimidad y representatividad (figura 5).

|

Figura 5. Esquema de fortalecimiento de la equidad social y diversidad en la agricultura |

|

|

Fuente: elaboración propia

Educación y formación: la asignación de recursos a programas educativos por parte de las organizaciones de El Carrizo constituye un factor clave para el fortalecimiento de capacidades y la actualización de conocimientos en prácticas agrícolas sostenibles (figura 6). Este esfuerzo formativo debería extenderse hacia áreas estratégicas como el uso racional y eficiente del agua, así como la transición hacia cultivos con mayor resiliencia frente a los efectos del cambio climático, de manera que se garantice la adaptación y la continuidad productiva.

|

Figura 6. Ciclo de educación y formación en la agricultura local basada en ESS |

|

|

Fuente: elaboración propia

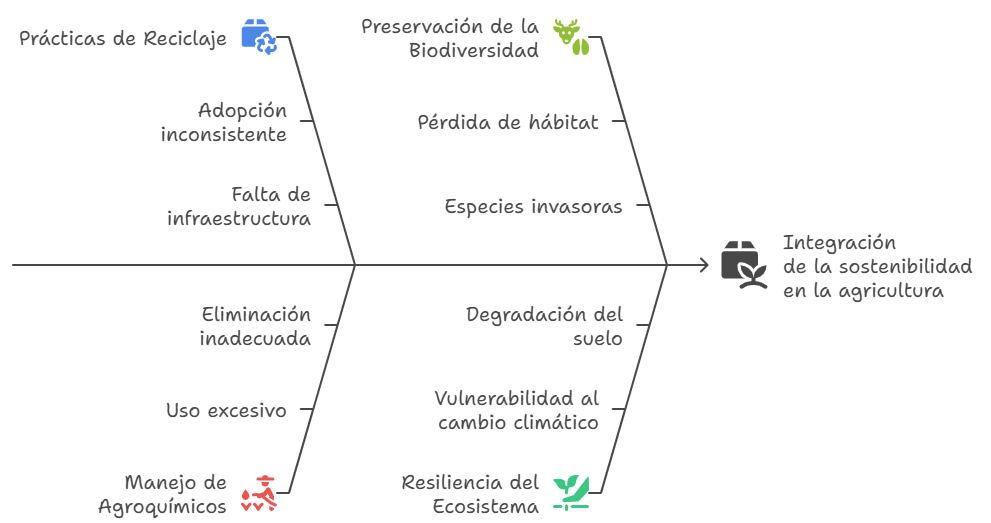

Enfoque ambiental: si bien un 60% de las organizaciones ha incorporado acciones para reducir su impacto ambiental, persiste la necesidad de una integración más amplia de la sostenibilidad en la gestión agrícola. La adopción sistemática de prácticas como el reciclaje, el manejo responsable de agroquímicos y la preservación de la biodiversidad debe consolidarse como prioridad (figura 7). En concordancia con lo expuesto por la literatura, estas acciones no solo mitigan el deterioro ambiental, sino que también fortalecen la resiliencia de los ecosistemas y la viabilidad futura de la actividad agrícola.

|

Figura 7. Esquema de fortalecimiento de la sostenibilidad en la gestión agrícola |

|

|

Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES

En síntesis, el Valle de El Carrizo, en Sinaloa, constituye un caso representativo de una agricultura con elevado potencial de rentabilidad, pero que enfrenta retos estructurales asociados principalmente a la escasez de agua y a la limitada presencia de apoyos institucionales. En este escenario, las organizaciones sociales y solidarias desempeñan un papel estratégico, al impulsar el desarrollo económico regional bajo principios de equidad, cooperación y sostenibilidad. No obstante, para garantizar la viabilidad de este modelo en el largo plazo, resulta indispensable fortalecer la equidad interna, ampliar la participación de mujeres y de grupos en situación de vulnerabilidad, e implementar de manera sistemática prácticas agrícolas sostenibles, con especial énfasis en la gestión eficiente y responsable de los recursos hídricos. Solo a través de un enfoque integral que articule la sostenibilidad económica, social y ambiental será posible que El Carrizo avance hacia un modelo de desarrollo plenamente sostenible, capaz de generar beneficios duraderos tanto para los productores como para la comunidad en su conjunto.

REFERENCIAS

Alvarez-Ochoa, C. P., Acevedo, J. A. R., & Tuesta, Y. N. (2024). Transitions to Food Sustainability with Intergenerational and Ecological Justice. Food Ethics, 9(2), 12. https://doi.org/10.1007/s41055-024-00146-w

Añaños Bedriñana, K., & García Aguilar, S. (2024). Mujeres rurales y educación en España. Análisis desde una dimensión de los derechos humanos y la igualdad de género (ODS 5). En M. Á. Martín López & A. Fillol Mazo (Eds.), Exigencias de gobernabilidad, sostenibilidad y perspectiva de género en la atención al mundo rural (1a edición). Dykinson S.L.

Arampatzi, A. (2022). Social solidarity economy and urban commoning in post-crisis contexts: Madrid and Athens in a comparative perspective. Journal of Urban Affairs, 44(10), 1375–1390. https://doi.org/10.1080/07352166.2020.1814677

Bhatnagar, S., Chaudhary, R., Sharma, S., Janjhua, Y., Thakur, P., Sharma, P., & Keprate, A. (2024). Exploring the dynamics of climate-smart agricultural practices for sustainable resilience in a changing climate. Environmental and Sustainability Indicators, 24, 100535. https://doi.org/10.1016/j.indic.2024.100535

Bojórquez Carrillo, A. L. (2024). Análisis bibliométrico de los estudios sobre Economía Solidaria (2013-2023). Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 26(2), 742–762. https://doi.org/10.36390/telos262.25

Céspedes Gallegos, S., Clara Zafra, M. Á., & Juárez Juárez, Y. J. (2025). Economía Social y Solidaria. Reflexiones desde la óptica de la Educación Superior en México. Revista Inclusiones, 12(2), 95–116. https://doi.org/10.58210/fprc3615

Chao, K. (2024). Family farming in climate change: Strategies for resilient and sustainable food systems. Heliyon, 10(7), e28599. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28599

Cota Montes, D., & Guerrero Beltrán, A. G. (2021). Evaluación de dos agroecosistemas mediante indicadores de sustentabilidad en Sinaloa municipio, Sinaloa. Ra Ximhai, 171–189. https://doi.org/10.35197/rx.17.03.2021.07.dc

Cuadras Berrelleza, A. A., Peinado Guevara, V. M., Peinado Guevara, H. J., López López, J. D. J., & Barrientos, J. H. (2021). Agricultura intensiva y calidad de suelos: Retos para el desarrollo sustentable en Sinaloa. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 12(8), 1401–1414. https://doi.org/10.29312/remexca.v12i8.2704

De Bruin, A., De Boer, I. J. M., Faber, N. R., De Jong, G., Termeer, K. J. A. M., & De Olde, E. M. (2024). Easier said than defined? Conceptualising justice in food system transitions. Agriculture and Human Values, 41(1), 345–362. https://doi.org/10.1007/s10460-023-10482-y

de Gortari Rabiela, R. (2020). De la revolución verde a la agricultura sustentable en México. Nueva antropología, 33(92), 66–86. https://revistas.inah.gob.mx/index.php/nuevaantropologia/article/view/15995

Dushkova, D., & Ivlieva, O. (2024). Empowering Communities to Act for a Change: A Review of the Community Empowerment Programs towards Sustainability and Resilience. Sustainability, 16(19), 8700. https://doi.org/10.3390/su16198700

Ekmeiro-Salvador, J. E., & Rivas Carrero, T. (2024). Globalización alimentaria: La dimensión ética sobre el derecho a alimentarse. Anales Venezolanos de Nutrición, 37(1), 33–50. https://doi.org/10.54624/2024.37.1.004

Fàbregues, S. (2016). Técnicas de investigación social y educativa.

Fleischmann, A., Holck, L., Liu, H., Muhr, S. L., & Murgia, A. (2022). Organizing solidarity in difference: Challenges, achievements, and emerging imaginaries. Organization, 29(2), 233–246. https://doi.org/10.1177/13505084221083907

Fontenla, E. H. (2022). Complementación entre los principios cooperativos y los ODS. Una mirada desde la economía social y solidaria. Revista CIRIEC Costa Rica: Revista de Economía Social y Solidaria, 1(1), 120–121. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9152765

Galdeano-Gómez, E., Piedra-Muñoz, L., García-Barranco, M. D. C., Sorroche-del-Rey, Y., Hernández-Rubio, J., & Sánchez-García, J. (2024). The Role of Family Farming in Socio-Economic Sustainability: An Exploratory Analysis of Rural Development in Southeast Spain. En M. D. C. Valls Martínez & J. M. Santos-Jaén (Eds.), Environmentally Sustainable Production (pp. 107–122). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-52656-5_6

Gómez López, I. (2020). Desarrollo sostenible. Editorial Elearning, SL.

González Costa, F. J. (2021). La agricultura y la alimentación en el centro de los 17 ODS [Tesis de grado, Universidad Politécnica de Cartagena]. https://repositorio.upct.es/entities/publication/9245864e-7572-4a06-b535-8780056d203b

González Rivera, T. V. (2024). ¿A la deriva la economía social y solidaria mexicana? Propuestas y omisiones de cara a las elecciones 2024. Notas de coyuntura del CRIM, 10, 1–7. https://doi.org/10.22201/crim.001r.2024

Hidalgo-Capitán, A. L., García-Álvarez, S., Cubillo-Guevara, A. P., & Medina-Carranco, N. (2019). Good Living Goals An alternative proposal to the Sustainable Development Goals. Revista iberoamericana de estudios de desarrollo = Iberoamerican journal of development studies, 8(1), 6–57. https://doi.org/10.26754/ojs_ried/ijds.354

Hossain, M., Mendiratta, V., & Savastano, S. (2024). Agricultural and rural development interventions and poverty reduction: Global evidence from 16 impact assessment studies. Global Food Security, 43, 100806. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2024.100806

Iqbal, B., Alabbosh, K. F., Jalal, A., Suboktagin, S., & Elboughdiri, N. (2025). Sustainable food systems transformation in the face of climate change: Strategies, challenges, and policy implications. Food Science and Biotechnology, 34(4), 871–883. https://doi.org/10.1007/s10068-024-01712-y

Lacan, A. (2022). Value-Based Governance as a Performance Element in Social and Solidarity Economy Organizations: A French Sustainable Post-Modern Proposal. Sustainability, 14(4), 2153. https://doi.org/10.3390/su14042153

Lopera-Arbeláez, I., Gallego, F. L., Richter, S., & Barrio, Á. E. (2024). Collective reincorporation of FARC-EP and social and solidarity economies: Beyond moral imagination. Peacebuilding, 12(3), 367–385. https://doi.org/10.1080/21647259.2023.2278913

Mancera González, O. (2023). Las codependencias de la agroindustria en Sinaloa, México. Perfiles Latinoamericanos, 31(61). https://doi.org/10.18504/pl3161-006-2023

Mariosa, P. H., Pereira, H. D. S., Mariosa, D. F., Falsarella, O. M., Conti, D. D. M., & De Benedicto, S. C. (2022). Family Farming and Social and Solidarity Economy Enterprises in the Amazon: Opportunities for Sustainable Development. Sustainability, 14(17), 10855. https://doi.org/10.3390/su141710855

Martí, J. P., Rubio, M. R., Borge, D., Estrella, H. de J. J., Morais, L. P., Bucheli, M., Herrera, J. J. R., & Schujman, M. (2023). Aproximación a los marcos legales y la institucionalidad especializada para la economía social y solidaria en América Latina. Revista de la CEPAL, 140, 45–64. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9132223

Mendoza Ludeña, L. (2024). Evaluación Crítica Del Desarrollo Sostenible En Zonas Urbanas De Latinoamérica: Revisión Sistemática. Visión de Futuro, 28, No 2 (Julio – Diciembre), 146–162. https://doi.org/10.36995/j.visiondefuturo.2024.28.02.005.es

Mogrovejo, R. (2012). El cooperativismo en América Latina: Una diversidad de contribuciones al desarrollo sostenible. Organización Internacional del Trabajo.

Mozas Moral, A. (2019). Contribución de las cooperativas agrarias al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible: Especial referencia al sector oleícola. Ciriec-España Valencia, Spain.

Novosel, L. M. (2023). Understanding the Evidence: Non-Experimental Research Designs. Urologic Nursing, 43(2), 99. https://doi.org/10.7257/2168-4626.2023.43.2.99

Pereyra, L. E. (2022). Metodología de la investigación. Klik.

Rossi, A., Coscarello, M., & Biolghini, D. (2021). (Re)Commoning Food and Food Systems. The Contribution of Social Innovation from Solidarity Economy. Agriculture, 11(6), 548. https://doi.org/10.3390/agriculture11060548

Salustri, A. (2021). Social and solidarity economy and social and solidarity commons: Towards the (re)discovery of an ethic of the common good? Annals of Public and Cooperative Economics, 92(1), 13–32. https://doi.org/10.1111/apce.12307

Sánchez-Castillo, V., Gómez-Cano, C. A., & Pérez-Gamboa, A. J. (2024). La Economía Azul en el contexto de los objetivos del desarrollo sostenible: Una revisión mixta e integrada de la literatura en la base de datos Scopus. AiBi Revista de Investigación, Administración e Ingeniería, 12(2), 215–230. https://doi.org/10.15649/2346030X.4028

Santhanam-Martin, M., Wilkinson, R., Cowan, L., & Nettle, R. (2024). Elaborating decent work for agriculture: Job experiences and workforce retention in the Australian orchard industry. Journal of Rural Studies, 111, 103330. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103330

Schwab Do Nascimento, F., Calle-Collado, Á., & Muñoz Benito, R. (2020). Economía social y solidaria y agroecología en cooperativas de agricultura familiar en Brasil como forma de desarrollo de una agricultura sostenible. CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa, 98, 189–211. https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.98.14161

Trigo, A., Marta-Costa, A., & Fragoso, R. (2021). Principles of Sustainable Agriculture: Defining Standardized Reference Points. Sustainability, 13(8), 4086. https://doi.org/10.3390/su13084086

Venier-Cambron, C., Helm, L. T., Malek, Ž., & Verburg, P. H. (2024). Representing justice in global land-use scenarios can align biodiversity benefits with protection from land grabbing. One Earth, 7(5), 896–907. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2024.03.006

Villalba-Eguiluz, U., Sahakian, M., González-Jamett, C., & Etxezarreta, E. (2023). Social and solidarity economy insights for the circular economy: Limited-profit and sufficiency. Journal of Cleaner Production, 418, 138050. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138050

Wadumestrige Dona, C. G., Mohan, G., & Fukushi, K. (2021). Promoting Urban Agriculture and Its Opportunities and Challenges—A Global Review. Sustainability, 13(17), 9609. https://doi.org/10.3390/su13179609

Wan, N.-F., Dainese, M., Wang, Y.-Q., & Loreau, M. (2024). Cascading social-ecological benefits of biodiversity for agriculture. Current Biology, 34(12), R587–R603. https://doi.org/10.1016/j.cub.2024.05.001

Winston, N. (2022). Sustainable community development: Integrating social and environmental sustainability for sustainable housing and communities. Sustainable Development, 30(1), 191–202. https://doi.org/10.1002/sd.2238

FINANCIACIÓN

La autora no recibió financiación para el desarrollo de la presente investigación.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

La autora declara que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Nadia Belén Ochoa Torres.

Curación de datos: Nadia Belén Ochoa Torres.

Análisis formal: Nadia Belén Ochoa Torres.

Investigación: Nadia Belén Ochoa Torres.

Metodología: Nadia Belén Ochoa Torres.

Administración del proyecto: Nadia Belén Ochoa Torres.

Recursos: Nadia Belén Ochoa Torres.

Software: Nadia Belén Ochoa Torres.

Supervisión: Nadia Belén Ochoa Torres.

Validación: Nadia Belén Ochoa Torres.

Visualización: Nadia Belén Ochoa Torres.

Redacción – borrador original: Nadia Belén Ochoa Torres.

Redacción – revisión y edición: Nadia Belén Ochoa Torres.