doi: 10.58763/rc2025513

Investigación Científica y Tecnológica

El emprendimiento social universitario como estrategia de desarrollo en personas, comunidades y territorios

University social entrepreneurship as a development strategy for people, communities and territories

Cindy Alejandra Enamorado Maldonado1 ![]()

RESUMEN

Introducción: en respuesta a un entorno global cada vez más competitivo, las universidades han adoptado un papel fundamental en la promoción del emprendimiento. Dentro de este contexto, las incubadoras universitarias se presentan como plataformas esenciales para la creación de startups. Sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)-Campus de Comayagua carece de una política institucional que le permita gestionar eficazmente una incubadora de este tipo y fomente el emprendimiento estudiantil y comunitario en la región central del país.

Metodología: se adoptó un enfoque cuantitativo y se utilizó una encuesta como método principal para la recopilación de datos, la cual se aplicó a veinte gestores clave del campus. Para ello, se empleó el Análisis de Redes Sociales con el software Pajek, lo que permitió visualizar las interacciones y calcular métricas específicas.

Resultados: la prueba de correlación de Spearman arrojó un coeficiente de 0,679, lo cual indica una correlación positiva moderada entre la gestión institucional y el desempeño de la incubadora. El p-valor de 0,022 (p < 0,05) confirmó que esta relación es estadísticamente significativa, por lo que se rechazó la hipótesis nula. El análisis de la red interna actual reveló una estructura débil y fragmentada, con una interconexión limitada a un pequeño grupo de agentes. En contraste, se propuso un modelo de red ideal que integra a todos los agentes internos y externos relevantes, como las jefaturas de carrera, el área de investigación, instituciones financieras y alcaldías.

Conclusiones: este estudio demuestra que una política institucional que prioriza la inclusión y la cohesión de la red es fundamental para potenciar el éxito de las incubadoras universitarias. La implementación del Análisis de Redes Sociales fue crucial para identificar las deficiencias estructurales y ofrecer un marco teórico y práctico para fortalecer las iniciativas de emprendimiento.

Palabras clave: administración de empresas, educación superior, gestión de la educación, política educacional, redes sociales.

Clasificación JEL: L26, M13

ABSTRACT

Introduction: in response to an increasingly competitive global environment, universities have taken on a fundamental role in promoting entrepreneurship. Within this context, university incubators are essential platforms for the creation of startups. However, the National Autonomous University of Honduras (UNAH)-Comayagua Campus lacks an institutional policy that would enable it to effectively manage an incubator of this type and foster student and community entrepreneurship in the central region of the country.

Methodology: a quantitative approach was adopted and a survey was used as the main method for data collection, which was applied to twenty key managers on campus. For this purpose, Social Network Analysis was used with Pajek software, which allowed interactions to be visualized and specific metrics to be calculated.

Results: spearman’s correlation test yielded a coefficient of 0,679, indicating a moderate positive correlation between institutional management and incubator performance. The p-value of 0,022 (p < 0,05) confirmed that this relationship is statistically significant, thus rejecting the null hypothesis. The analysis of the current internal network revealed a weak and fragmented structure, with interconnection limited to a small group of agents. In contrast, an ideal network model was proposed that integrates all relevant internal and external agents, such as department heads, the research area, financial institutions, and city halls.

Conclusions: this study demonstrates that an institutional policy that prioritizes network inclusion and cohesion is essential to enhance the success of university incubators. The implementation of Social Network Analysis was crucial to identify structural deficiencies and provide a theoretical and practical framework to strengthen entrepreneurship initiatives.

Keywords: business management, educational management, educational policy, higher education, social networks.

JEL Classification: L26, M13

Recibido: 15-02-2025 Revisado: 29-05-2025 Aceptado: 15-06-2025 Publicado: 31-07-2023

Editor: Alfredo Javier

Pérez Gamboa ![]()

1Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Comayagua, Honduras.

Citar como: Enamorado Maldonado, C. A. (2025). Política institucional para gestionar una Incubadora de startup en UNAH-Campus Comayagua: Propuesta desde el ARS. Región Científica, 4(2), 2025513. https://doi.org/10.58763/rc2025513

INTRODUCCIÓN

La literatura especializada establece una vinculación causal entre desarrollo económico y actividad emprendedora, atribuyendo a Schumpeter los fundamentos teóricos que posicionan el emprendimiento como dinamizador central del crecimiento (Schumpeter & Swedberg, 2021). Al reconstruir la genealogía conceptual, se evidencia su imperativo estructural: la orientación empresarial opera mediante la gestación de entidades que catalizan la expansión económica, aceleran la innovación tecnológica, ajustan la oferta productiva a demandas sociales, penetran mercados y revitalizan los sistemas de producción (Schumpeter, 2013). Esta dinámica innovadora constituye, en esencia, un proceso de transformación estructural permanente.

En una línea similar, Hietschold et al. (2023) conceptualizan el fenómeno emprendedor como expresión dual: motor de progreso material y manifestación de cambio social. Bajo esta lógica, las Instituciones de Educación Superior (IES) asumen un rol protagónico en la formación de profesionales con capacidad para co-construir alternativas de desarrollo regional y nacional. Por ello, la labor de estas instituciones trasciende la mera instrucción técnica al fomentar la corresponsabilidad socioeconómica mediante interacciones sostenidas con agentes de transformación, sustentándose en el principio pedagógico de que el espíritu emprendedor puede cultivarse deliberadamente (Lyu et al., 2024; Rosário & Raimundo, 2024). Por tanto, se configura como práctica educativa liberadora que potencia la agencia transformadora de los sujetos.

De esta manera, una importante porción de la literatura sobre emprendimiento y educación para el emprendimiento sostiene que la educación superior debe lograr un nuevo modelo que supere la tríada funcional tradicional (docencia, investigación y vinculación) al incorporar como cuarta dimensión estratégica el fomento del emprendimiento estudiantil (Talukder et al., 2024; Zhou et al., 2024). Este impulso a la creación de nuevas organizaciones opera como catalizador del impacto económico, constituyéndose en capital dinámico que revitaliza los sistemas productivos nacionales. El emprendimiento universitario emerge como componente vital para el desarrollo socioeconómico, funcionando como fluido renovador que oxigena las estructuras económicas establecidas (Chatterjee et al., 2021; Si et al., 2023).

En consonancia, Rosienkiewicz et al. (2024) argumentan que las actuales dinámicas gerenciales exigen a las organizaciones públicas, privadas o sociales adoptar estrategias innovadoras frente a entornos complejos. Esta transformación implica sustituir modelos tradicionales por estructuras inteligentes, proactivas y descentralizadas, donde las competencias del talento humano devienen eje articulador del éxito organizacional. Como postulan Acevedo-Duque et al. (2021), la construcción de organizaciones adaptativas requiere primordialmente capital humano con capacidad crítica para responder a demandas empresariales emergentes. Este planteamiento conecta directamente con la formación de agentes transformadores en la educación superior.

Complementando esta perspectiva, Schebesch et al. (2024) enfatizan que la interacción universidad-tejido empresarial genera sinergias multidimensionales: desde la actualización de políticas científico-innovadoras hasta el diseño de procesos para transferencia efectiva del conocimiento. Esta simbiosis facilita la valorización del saber académico en contextos productivos, propiciando la creación de ecosistemas donde la investigación se traduce en soluciones tangibles para desafíos sociales. Dicha articulación representa, en esencia, un mecanismo de democratización cognitiva que amplía el impacto social de la academia (Do Adro & Fernandes, 2022).

Por consiguiente, el emprendimiento universitario se refiere a los esfuerzos realizados en el ámbito académico para fomentar la creación de empresas emergentes, especialmente aquellas de base tecnológica, conocidas como startups. Según Listyaningsih et al. (2024), este tipo de emprendimiento se impulsa a partir de los recursos y conocimientos generados en las universidades. Es por ello que su éxito depende de un ecosistema colaborativo que involucra tanto a agentes internos, como profesores y estudiantes, como a socios externos del sector productivo y de la gobernanza (Borrero & Yousafzai, 2024; Carpenter & Wilson, 2022).

En este sentido, la sinergia entre estos agentes sociales y educativos resulta crucial para el desarrollo de habilidades empresariales y la transformación de ideas innovadoras en iniciativas comerciales exitosas. En la figura 1, de acuerdo con las primeras aproximaciones teórico-prácticas de la autora, se pueden apreciar las maneras en que la universidad se involucra en el fomento del emprendimiento universitario.

|

Figura 1. Fomento del espíritu emprendedor en la universidad |

|

|

Fuente: elaboración propia

La implantación de incubadoras empresariales emerge como factor estratégico para el ecosistema emprendedor. Ferreiro Seoane et al. (2017) documentan que, en el contexto europeo de los años ochenta, la Comisión Europea y las universidades articularon sinergias mediante viveros para spin-offs, impulsando estratégicamente centros de innovación que facilitaban la comercialización de productos y servicios derivados de la investigación académica. Este modelo institucionalizado representa un antecedente fundamental de la co-creación universidad-empresa.

Janqui Guzmán (2020a) conceptualiza las Incubadoras de Empresas Universitarias (UBI) como dispositivos catalíticos para la gestación de microempresas tecnológicas basadas en resultados científicos. El autor enfatiza la creciente relevancia estructural de estas organizaciones innovadoras en economías competitivas contemporáneas (Janqui Guzmán, 2020b). Esta dinámica evidencia la vinculación axiológica entre educación superior y desarrollo sostenible, donde las universidades operan como plataformas críticas para acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En esta línea, Ramos Torres (2020) subraya el reconocimiento progresivo del nexo entre educación superior y la Agenda 2030, destacando el papel protagónico de las IES en el logro de los ODS. Como señala el autor, el marco normativo identifica funciones universitarias específicas en nueve objetivos (ODS 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 17), observándose avances globales en su implementación multisectorial (Ramos Torres, 2020). Esta articulación transforma a las universidades en agentes de democratización del conocimiento para la sostenibilidad.

La Constitución de la República de Honduras (Constitución Politica De La Republica De Honduras De 1982, 1982) establece en su artículo 160 que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) posee carácter de institución estatal autónoma con personalidad jurídica, detentando la rectoría exclusiva en la organización, dirección y desarrollo de la educación superior profesional. Este mandato constitucional le confiere una triple misión: 1) generar investigación científica, humanística y tecnológica; 2) democratizar el acceso al conocimiento cultural; y 3) analizar críticamente problemáticas nacionales.

Significativamente, la norma le ordena programar estratégicamente su participación en la transformación estructural de la sociedad hondureña, quedando su marco operativo definido por legislación específica y estatutos orgánicos (Asamblea Nacional Constituyente, 1982). Según este mandato constitucional, es la máxima casa de estudios la llamada a contribuir en el análisis de los problemas que aquejan a la sociedad hondureña y brindar soluciones. Actualmente los principales problemas que destacan en el ámbito nacional son el desempleo, la pobreza y la migración de los jóvenes hondureños.

Janqui Guzmán (2020a) establece un modelo de gestión para incubadoras fundamentado en criterios de desempeño, articulando cuatro dimensiones axiales de recursos. La primera dimensión corresponde a los recursos humanos, donde se destacan los atributos del equipo fundador, directivo y operativo, enfatizando que sus talentos y habilidades singulares configuran un capital intelectual determinante para la eficacia institucional. Estos elementos constituyen la base relacional para la transferencia de conocimiento y la creación de redes colaborativas.

El segundo eje lo conforman los recursos tecnológicos, entendidos como activos tangibles e intangibles especializados que incluyen infraestructura de laboratorios, equipamiento avanzado y capacidades técnicas específicas. Estas herramientas materializan el puente entre la investigación básica y las aplicaciones de mercado, funcionando como plataforma crítica para procesos innovadores.

En tercer lugar, los recursos financieros engloban todo apoyo monetario y no monetario destinado a superar brechas de comercialización. Este componente opera como lubricante estructural para la sostenibilidad emprendedora, permitiendo la transición desde prototipos académicos hacia modelos de negocio viables. Finalmente, los recursos organizacionales abarcan sistemas de gobernanza, mecanismos de coordinación y rutinas institucionales que establecen la arquitectura invisible para la creación de valor. Estas capacidades asociativas incluyen tanto estructuras formales de planificación como dinámicas informales de colaboración, siendo constitutivas de la cultura organizacional (Janqui Guzmán, 2020a).

Precisamente, el presente estudio se basa en la dimensión 1, que permite analizar a través del mapeo las interacciones de las redes sociales de los recursos humanos internos tomadores de decisiones de la UNAH-Campus Comayagua para gestionar la incubadora universitaria de startup. Por consiguiente, fundamentado en estudios previos de revisión sistemática de la literatura, se realizó un análisis exhaustivo de las fuentes disponibles con el objetivo de responder a la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles son los agentes internos y sus interrelaciones que influyen en la gestión institucional de una incubadora universitaria de startups en la UNAH-Campus Comayagua?

El concepto de emprendimiento con orientación mercantil emerge en el siglo XVI con la obra de fray Tomás de Mercado (1525-1575), cuya obra Suma de tratos y contratos establece los fundamentos éticos de la actividad mercantil, integrando una praxis moral orientada a la justicia distributiva (Mercado et al., 1977). Este sustrato histórico revela la tensión constitutiva entre lógica económica y responsabilidad social que perdura en la teoría contemporánea. Si bien Avila Angulo (2021) reconoce la antigüedad del fenómeno, destaca su institucionalización académica en la década de 1980, cuando se expande desde las ciencias administrativas para incorporar perspectivas psicosociales, antropológicas y sociológicas. Precisamente, esta integración disciplinar y conceptual propició la configuración de un campo interdisciplinario de estudio.

Por su parte, Gouvea et al. (2021) conceptualizan al emprendedor creativo mediante una dialéctica paradójica: mientras exhibe rasgos individualistas y meritocráticos, desarrolla simultáneamente una apertura cosmopolita hacia la diversidad y horizontes de futuro. Esta tipología va más allá del materialismo económico al perseguir valores postmaterialistas como la búsqueda de desafíos complejos, la corresponsabilidad social y la creación de mercados horizontales, los cuales reconfiguran la noción tradicional de éxito empresarial (Juliana et al., 2021).

En ese sentido, es importante mencionar que, en consecuencia, el emprendimiento universitario se refiere a los esfuerzos realizados en el ámbito académico para fomentar la creación de empresas emergentes, especialmente aquellas de base tecnológica, conocidas como startups (Santoso et al., 2023). Al respecto, es importante mencionar lo que Kulkarni et al. (2024) plantean sobre las políticas institucionales, puesto que estas pueden cubrir áreas clave como la distribución de recursos, los criterios para la selección de proyectos, el apoyo financiero y formativo, así como la creación de alianzas estratégicas con entidades externas. Una política institucional sólida y bien estructurada tiene el potencial de crear un entorno propicio para la innovación y el emprendimiento, fomentando una cooperación eficiente y sinérgica entre estudiantes, profesores, investigadores, mentores y redes de contactos (figura 2).

|

Figura 2. Componentes de un programa para el fomento de los startups en la Educación Superior |

|

|

Fuente: elaboración propia

Los antecedentes de las incubadoras se originan en el contexto universitario estadounidense en 1942, donde inicialmente proporcionaban espacios físicos para el desarrollo de iniciativas estudiantiles (Miner et al., 2012). Este modelo se institucionalizó en 1959 con la primera incubadora formal, expandiéndose globalmente durante la década de 1980 bajo diversas modalidades conceptuales (viveros empresariales, centros de innovación). En España, este fenómeno exhibió un desarrollo tardío pero acelerado, evidenciado por el crecimiento exponencial en los últimos 15 años (Mecha-López & Velasco-Gail, 2023). Paralelamente, Bain & Cummings (2021) contextualizan el auge de los startup en la reconversión postbélica de espacios industriales abandonados tras la Segunda Guerra Mundial, estableciéndose como mecanismos de revitalización económica mediante recursos compartidos.

Janqui Guzmán (2020a) redefine las incubadoras como dispositivos catalíticos de valor añadido, enfatizando su triple función: 1) aceleración de startups mediante recursos integrados, 2) articulación de investigación científica con creación empresarial (especialmente en UBIs) y 3) generación de ecosistemas para prácticas gerenciales avanzadas. Esta conceptualización trasciende el modelo físico inicial hacia un andamiaje estratégico para la innovación sistémica.

La proximidad geográfica e institucional a universidades genera ventajas competitivas multifacéticas (Schebesch et al., 2024). Destacan los recursos humanos especializados, donde la disponibilidad de estudiantes y graduados constituye un pool de talento disciplinar para emprendedores incubados (Lutfiani et al., 2024). Según Díaz Guerra et al. (2025), estos vínculos materializan la transferencia de capital cognitivo institucionalizado, transformando el conocimiento académico en capacidades empresariales.

Además, según el planteamiento de Rosienkiewicz et al. (2024), el proceso de incubación de un emprendimiento se fortalece cuando la empresa emergente recibe el apoyo de una incubadora que aprovecha intensamente los vínculos relacionales en red. Por consiguiente, la gestión actual de las incubadoras se percibe como un proceso que facilita a los emprendimientos asistidos la generación de valor a través de una participación en sistemas interconectados en red, tanto internos como externos, lo que les brinda amplias oportunidades de relaciones comerciales.

De esa forma, Bergmann et al. (2024) identifican que las incubadoras contemporáneas trascienden su función básica de proveer infraestructura física (salas de trabajo, reuniones), articulando un ecosistema de servicios estratégicos que incluye: gestión de redes colaborativas, asesoría en planes de negocio, acceso a financiamiento, facilitación de equipamiento especializado y mentoría en marketing-finanzas. Este modelo opera como plataforma de desarrollo integral que potencia la viabilidad empresarial mediante intervenciones multidimensionales (Díaz Guerra et al., 2025).

Así, Janqui Guzmán (2020b) conceptualiza los startups como organizaciones emergentes de alto impacto, caracterizadas por su capacidad para innovar sistémicamente y escalar en contextos volátiles. En el ámbito académico, estos emprendimientos suelen germinar desde proyectos I+D, donde las incubadoras funcionan como dispositivos pedagógicos que transforman conocimiento científico en empresas viables mediante recursos materiales, acompañamiento especializado y desarrollo de competencias emprendedoras (Anubhav et al., 2024).

Shao et al. (2024) analizan la diversidad de modelos de gestión en incubadoras universitarias a través de la educación emprendedora, ya que esta explica cómo alentar a los activos internos (humanos, tecnológicos, organizacionales) en pro de generar ventajas competitivas sostenibles. Este marco teórico permite comprender cómo las IES optimizan sus capacidades distintivas para responder a necesidades específicas de startups y objetivos institucionales (Gaspar Pacheco et al., 2024).

Esta diversidad estructural y funcional permite entender los aspectos clave implicados en el proceso de creación de spin-offs dentro de las universidades con inclinación emprendedora. Existen diferentes modelos de gestión para las incubadoras universitarias, según los objetivos y necesidades de los startups, destacando tres grandes concepciones:

1) Modelo Autónomo, donde la incubadora funciona de manera independiente dentro de la universidad con su propio equipo y presupuesto.

2) Modelo Integrado, donde la incubadora está directamente vinculada a las facultades y la administración de la universidad.

3) Modelo de Colaboración Público-Privada, que implica asociaciones con el sector privado y gubernamental para acceder a financiamiento y redes de apoyo.

Actualmente, existen diversos tipos de incubadoras: abiertas, cerradas, especializadas, generalistas, virtuales, presenciales, sectoriales, tecnológicas, con o sin fines de lucro, tanto universitarias como privadas, entre muchas otras variantes matizadas por la búsqueda de la sostenibilidad (Bonfanti et al., 2025). Por otro lado, Janqui Guzmán (2020a) proporciona una serie de modelos de Gestión de las Incubadoras de empresas donde enfatiza en la articulación de procedimientos, dimensiones e indicadores, factores que influyen en la concepción y durabilidad, entre otros elementos. En la figura 3 puede observarse la representación de la diversidad de modelos que caracteriza los startups universitarios en la actualidad.

|

Figura 3. Modelos y características de los startups universitarios en la actualidad |

|

|

Fuente: elaboración propia

En este escenario, Janqui Guzmán (2020a) postula que una política universitaria emprendedora efectiva requiere vinculación endógena que facilite la incubación exitosa de startups. Este modelo se sustenta en cinco factores críticos: 1) talento especializado del equipo gestor, 2) criterios de selección centrados en innovación tecnológica, 3) acceso a financiamiento plural, 4) plataformas tripartitas universidad-empresa-gobierno, y 5) mecanismos ágiles de comercialización tecnológica. En la Figura 4 se observa como estos y otros elementos conforman un marco sinérgico donde la articulación institucional potencia el impacto socioeconómico de los emprendimientos académicos, produciéndose un ciclo de éxito cuando la gestión es eficiente y sostenible.

|

Figura 4. Ciclo de gestión de incubadoras universitarias |

|

|

Fuente: elaboración propia

En paralelo, Acevedo-Duque et al. (2021) enfatizan que la administración contemporánea debe adoptar un enfoque antropocéntrico del desarrollo organizacional, priorizando el fortalecimiento de capacidades humanas que satisfagan simultáneamente realización individual y bienestar colectivo. Esta perspectiva reconoce que las organizaciones son constructos sociales donde el talento humano opera como sustento ontológico para la evolución institucional (Acevedo-Duque et al., 2021). En consecuencia, los estudiantes emprendedores se configuran como protagonistas epistémicos, cuyo perfil refleja la identidad transformadora de la universidad emprendedora, materializando así un isomorfismo constitutivo entre agencia individual y proyecto institucional.

Finalmente, una parte fundamental del marco teórico de este documento se apoya en la teoría de redes o del capital social, conceptos que se emplean de manera intercambiable en la literatura económica, pero que permiten una mejor comprensión de las dinámicas relacionales de las incubadoras universitarias (Wu et al., 2025). Esta teoría sostiene que las relaciones, más allá de su naturaleza contractual y económica, están profundamente influenciadas por dimensiones sociales clave que deben considerarse al examinar los vínculos relacionales (Nicholls-Nixon et al., 2022).

La interacción sostenida entre unidades económicas genera redes sinérgicas que catalizan oportunidades de creación de valor mediante la acumulación de capital social. Esta dinámica relacional opera bajo un principio de retroalimentación positiva: a mayor densidad y profundidad de las interconexiones, mayor potencial para innovación colaborativa y ventajas competitivas sistémicas. Al respecto, Benabdellah & Diani (2025) fundamentan que la gestión estratégica de estas redes, basada en prácticas que fomentan cooperación y confianza institucional, constituye un pilar estructural para el desarrollo y competitividad de emprendimientos contemporáneos, transformando conexiones sociales en activos económicos tangibles.

En el ámbito de la educación superior, el cuerpo docente emerge como agente catalítico para la formación de competencias emprendedoras. Ruiz-Campo et al. (2023) demuestran que la inversión pedagógica en metodologías innovadoras genera dividendos duales: incrementa el rendimiento académico mientras fortalece el compromiso estudiantil con la cultura emprendedora. Esta labor supera la instrucción técnica al construir capital relacional que anticipa las redes empresariales futuras, posicionando al docente como nodo articulador entre teoría y praxis transformadora (Ruiz-Campo et al., 2023).

METODOLOGÍA

Para garantizar la obtención de datos sustantivos y metodológicamente válidos, se despliega inicialmente una revisión rigurosa que abarcó desde la cartografía crítica de literatura especializada hasta la selección final de artículos mediante criterios de inclusión/exclusión predefinidos. La figura 5 sintetiza este proceso metodológico, evidenciando la trazabilidad epistemológica en el análisis de redes sociales de gestores universitarios y su articulación con incubadoras de startups académicas. Este ejercicio opera como dispositivo de validación conceptual que conecta marcos teóricos con realidades institucionales.

|

Figura 5. Esquema de la revisión de la literatura |

|

|

Fuente: elaboración propia

Posteriormente, se construyó e implementó un instrumento dialógico de recolección aplicado a agentes clave de la UNAH-Campus Comayagua, focalizado en aquellos con roles de mediación institucional. En esta segunda fase, el estudio adoptó un enfoque exploratorio cuantitativo, con diseño de tipo no experimental transversal. El objetivo fue comprender las interrelaciones y dinámicas entre 20 agentes, que son gestores internos de la UNAH-Campus Comayagua.

Aplicando el muestreo no probabilístico por conveniencia, se utilizó la técnica de la encuesta por cuestionario, que ha sido un método fundamental de investigación de redes empresariales, ya que desde sus inicios es un instrumento que permite a los participantes expresar sus opiniones a través de supuestos y respuestas, las cuales son posteriormente evaluadas mediante un análisis cuantitativo. Esta técnica de recolección de datos se basa en un conjunto de preguntas organizadas en un cuestionario a través de internet.

En el contexto de esta investigación, fueron seleccionados como muestra objetivo 20 agentes internos tomadores de decisiones de la UNAH-Campus Comayagua a los que se les aplicó la encuesta para recopilar datos. Los agentes internos debían cumplir los siguientes criterios:

· Ser un agente tomador de decisiones.

· Ser un agente conocedor y ejecutor de la normativa de educación superior de la UNAH.

· Estar comprometido con la misión de impulsar el emprendimiento desde la UNAH-Campus Comayagua.

· Generar propuestas a la red de agentes.

El instrumento metodológico implementado consistió en un cuestionario estructurado, modalidad que Hernández-Sampieri y Mendoza (2020) conceptualizan como un sistema de interrogantes coherentes y técnicamente articuladas, diseñadas para generar insumos empíricos válidos en procesos investigativos rigurosos. En el presente estudio, este dispositivo se configuró mediante 18 reactivos de carácter cerrado, aplicado específicamente a los agentes internos con capacidad decisoria en la UNAH-Campus Comayagua. Su diseño cuantitativo se orientó a cuantificar patrones de gestión, alinear estrategias institucionales y diagnosticar capacidades organizacionales en el ecosistema emprendedor universitario.

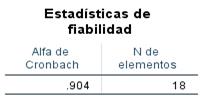

El cuestionario incluyó la escala de Likert, que es un instrumento que permite medir las actitudes de los participantes a través de una escala ordinal con múltiples niveles de respuesta, generalmente cinco, que van desde un extremo negativo hasta un extremo positivo. Después de aplicar el cuestionario a los 20 agentes internos de la UNAH-Campus Comayagua, se calculó el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach para evaluar la consistencia interna del instrumento. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Un Alfa de Cronbach de 0,904 indica un alto nivel de consistencia interna entre los 18 reactivos del cuestionario. Según los estándares generalmente aceptados en la investigación social, un valor de Alfa de Cronbach superior a 0,70 es considerado aceptable, y un valor superior a 0,90, como en este caso, refleja una excelente confiabilidad. Esto significa que los ítems del cuestionario miden de manera coherente el constructo para el cual fueron diseñados, proporcionando una base sólida para los análisis subsiguientes. Este alto nivel de confiabilidad refuerza la validez de los datos obtenidos y garantiza que las conclusiones derivadas de este estudio sean precisas y reproducibles.

La recolección de datos se canalizó hacia agentes estratégicos de la UNAH-Campus Comayagua, seleccionados bajo criterios de influencia institucional y capacidad ejecutiva para implementar políticas vinculadas a incubadoras universitarias de startups. Estos actores clave, identificados como sujetos con poder decisorio operativo, recibieron un enlace digital al cuestionario estructurado en Google Forms. Este instrumento formalizó la relación entre la variable independiente (Gestión Institucional) y la variable dependiente (Incubadora Universitaria de Startup), siguiendo diseños correlacionales alineados con Hernández-Sampieri y Mendoza (2020). Se incorporaron protocolos de rigor metodológico que incluyeron instrucciones explícitas para la lectura reflexiva de ítems, buscando salvaguardar la validez interna mediante la minimización de sesgos cognitivos en las respuestas.

Posteriormente, se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk como procedimiento estadístico fundamental para evaluar la normalidad distributiva en muestras de tamaño reducido (tabla 1). Esta elección metodológica responde a los supuestos paramétricos requeridos para análisis inferenciales posteriores, constituyendo un filtro epistemológico indispensable para garantizar la robustez de las conclusiones.

|

Tabla 1. Prueba de Shapiro-Wilk |

||

|

Variable |

Sig. |

Estadístico |

|

Gestión Institucional |

0,200* |

0,940 |

|

Incubadora Universitaria |

0,004 |

0,844 |

|

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS |

||

La prueba de Shapiro-Wilk de la variable "Gestión Institucional" mostró un estadístico de 0,940 con una significancia de 0,525, lo que indica que los datos de esta variable siguen una distribución normal. Por otra parte, la prueba de normalidad para la variable “Incubadora Universitaria” arrojó un estadístico de 0,844 con una significancia de 0,035, lo que indica una desviación significativa de la normalidad.

Los resultados de la prueba de normalidad sugieren que, mientras los datos para la variable "Gestión Institucional" siguen una distribución normal, los datos para la variable "Incubadora Universitaria" no lo hacen. Estas diferencias en la normalidad de las distribuciones se toman en cuenta para optar por el método no paramétrico debido a la falta de normalidad en los datos. En adición a lo anterior, se seleccionó el Análisis de Redes Sociales (ARS) como herramienta metodológica, dado que permite mapear y analizar las estructuras de interacción entre los diferentes agentes implicados en el ecosistema de incubación universitaria (Anugerah et al., 2022; Díaz Guerra et al., 2023).

Esta metodología es particularmente útil para visualizar las conexiones entre agentes y evaluar la naturaleza y calidad de sus interacciones, lo que resulta esencial para desentrañar cómo las incubadoras universitarias de startup pueden actuar como catalizadores del emprendimiento estudiantil. La implementación del ARS se llevó a cabo utilizando el software Pajek, una herramienta consolidada en el ámbito de la sociometría y el análisis de redes complejas (Buchnea & Elsahn, 2022).

El software Pajek no solo facilita la visualización de redes, sino que también proporciona un conjunto robusto de métricas que permiten medir aspectos críticos de las redes, tales como la centralidad, la intermediación y la cohesión. Estas métricas son fundamentales para analizar las relaciones estructurales dentro de la red y para comprender el grado de influencia y conectividad de cada agente en la red de incubadoras universitarias.

Para evaluar la relación entre la gestión institucional (variable independiente) y el desempeño de la incubadora universitaria (variable dependiente) en UNAH-Campus Comayagua, se establecieron dos hipótesis estadísticamente contrastables:

· Hipótesis nula (H₀): no se identifica una asociación significativa entre los procesos de gestión institucional y los resultados operativos de la incubadora universitaria en el contexto específico de UNAH-Campus Comayagua.

· Hipótesis alternativa (H₁): existe una correlación estadísticamente significativa entre la calidad de la gestión institucional y el nivel de desempeño evidenciado por la incubadora universitaria en UNAH-Campus Comayagua.

RESULTADOS

Configuración Actual a nivel Interno de la UNAH-Campus Comayagua

La red de la figura 6 refleja la situación de la red actual dentro de la incubadora universitaria en la UNAH-Campus Comayagua, donde solo un conjunto limitado de agentes está interconectado: dirección del campus, comité de emprendimiento, coordinación de emprendimiento, docentes mentores y estudiantes emprendedores. Este escenario expone una estructura de red débil, caracterizada por una baja densidad y cohesión. Esto ha dado como resultado una fragmentación significativa del ecosistema.

|

Figura 6. Red interna actual de la UNAH-Campus Comayagua |

|

|

Fuente: elaboración propia utilizando el software Pajek

La mayoría de los agentes clave, como las Jefaturas de Carrera, las Coordinaciones de Carrera, el Comité de Vinculación y el Área de Investigación, permanecen aislados, lo que restringe severamente la colaboración y la circulación del conocimiento. Esta desconexión no solo limita la capacidad de respuesta de la incubadora, sino que también impide el desarrollo de un entorno propicio para la innovación.

Implicaciones: la configuración actual de la red interna evidencia deficiencias estructurales que limitan la gestión eficaz de una incubadora universitaria. La exclusión de actores esenciales revela un vacío en las políticas institucionales, que no fomentan una participación inclusiva ni un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles. Este escenario sugiere una necesidad urgente de reconfiguración para fortalecer la red y mejorar su capacidad de respuesta ante los desafíos del emprendimiento.

Configuración Ideal a nivel Interno de la UNAH-Campus Comayagua

La red de la figura 7 propone un escenario ideal donde se integran todos los agentes internos relevantes, incluidos aquellos no conectados en la red de la figura 4. Además de los actores previamente mencionados, se incorporan las Jefaturas de Carrera, las Coordinaciones de Carrera, el Comité de Vinculación y el Área de Investigación. Este diseño supone una red más cohesiva y densa, con una mayor centralidad de los actores clave, lo que facilita un intercambio de información más fluido y una colaboración interdisciplinaria robusta. Este modelo promueve un entorno en el que los startups pueden beneficiarse de un apoyo institucional más sólido, facilitando la convergencia de recursos y conocimientos que son fundamentales para el éxito emprendedor.

|

Figura 7. Red ideal de la UNAH-Campus Comayagua para gestionar una incubadora de startup |

|

|

Fuente: elaboración propia utilizando el software Pajek

Implicaciones: La red de la figura 7, al proponer una integración interna más completa, ofrece una solución viable para las limitaciones observadas en la configuración actual. Este modelo sugiere que las políticas institucionales deberían priorizar la inclusión de todos los actores relevantes para maximizar el potencial de la incubadora. El fortalecimiento de estas relaciones internas es crucial para desarrollar un ecosistema emprendedor más dinámico y resiliente, capaz de responder efectivamente a las necesidades y desafíos del emprendimiento universitario.

La red de la figura 8 amplía el enfoque del escenario ideal al incorporar, además de los agentes internos mencionados en la red 7, una serie de agentes externos clave, como instituciones financieras, alcaldías, centros de desarrollo empresarial y ONGs. Esta red mixta, que combina actores internos y externos, presenta la mayor densidad y cohesión entre las tres configuraciones analizadas. Este escenario no solo optimiza las interacciones dentro de la universidad, sino que también extiende el alcance de la incubadora hacia un entorno más amplio, facilitando la generación de sinergias y el acceso a recursos cruciales para la escalabilidad de los startups. La inclusión de agentes externos permite aprovechar al máximo las oportunidades de financiamiento, asesoramiento y cooperación, creando un ecosistema más robusto y resiliente.

|

Figura 8. Red ampliada para la gestión eficaz de la UNAH-Campus Comayagua |

|

|

Fuente: elaboración propia utilizando el software Pajek

Implicaciones: la red de la figura 8 representa el modelo más completo y efectivo para la gestión de una incubadora universitaria de startups en la UNAH-Campus Comayagua. Al integrar actores internos y externos, se crea un entorno altamente conectado y rico en recursos, que potencia las capacidades de los startups y los prepara para enfrentar los desafíos del mercado. Este escenario ideal sugiere que las políticas institucionales deben enfocarse en la creación y mantenimiento de redes mixtas que maximicen la colaboración y la generación de valor tanto dentro como fuera de la universidad.

Análisis de Correlación: Rho de Spearman

Para examinar la relación entre las variables "Gestión Institucional" e "Incubadora Universitaria", se utilizó la correlación de Spearman debido a la falta de normalidad en una de las variables, según lo indicado por las pruebas de normalidad previamente descritas. Los resultados de la correlación de Spearman se presentan a continuación:

|

Tabla 2. Correlación de Spearman |

||

|

Variable |

Gestión Institucional |

Incubadora Universitaria |

|

Gestión Institucional |

1,000 |

0,679* |

|

Incubadora Universitaria |

0,679* |

1,000 |

|

Sig. (bilateral) |

- |

0,022 |

|

N |

11 |

11 |

|

Note: *La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). Fuente: elaboración propia a partir de SPSS. |

||

El análisis revela un coeficiente de correlación de Spearman (ρ = 0,679; *p* = 0,022) que evidencia una asociación positiva moderada-fuerte entre la gestión institucional y el desempeño de la incubadora universitaria en UNAH-Campus Comayagua. La significancia estadística (*p* < 0,05) permite rechazar la hipótesis nula (H₀) y validar la hipótesis alternativa (H₁), confirmando que esta relación no es atribuible al azar. Este resultado cuantitativo corrobora que la calidad de la gobernanza universitaria opera como variable determinante en la eficacia de las estructuras de emprendimiento académico.

DISCUSIÓN

La situación actual reflejada en la figura 6 pone de manifiesto una serie de limitaciones estructurales críticas dentro de la red de la incubadora universitaria en la UNAH-Campus Comayagua. La interconexión restringida a un pequeño grupo de agentes clave, como la dirección del campus, el comité y la coordinación de emprendimiento, así como los docentes mentores y estudiantes emprendedores, revela una estructura de red con baja densidad y cohesión.

Esta fragmentación dentro del ecosistema impide que los flujos de información y colaboración alcancen a otros agentes importantes, como las Jefaturas y Coordinaciones de Carrera, el Comité de Vinculación y el Área de Investigación. Este resultado coincide con lo encontrado por Boucher et al. (2025), quienes señalan que la relación dual entre ecosistema y emprendimiento, por lo que la fragmentación constituye no solo para un nodo, sino para toda la red. De forma similar, estos hallazgos reafirman lo planteado por Roundy & Asllani (2024), quienes sostienen que, sin un adecuado modelo de emprendimiento universitario, puede producirse una fragmentación entre académicos y profesionistas, de ahí la importancia de la integración multiniveles de agentes externos.

Por tanto, esta desconexión estructural actual limita significativamente la capacidad de respuesta de la incubadora universitaria ante los desafíos emergentes del emprendimiento. La falta de integración de actores fundamentales en el proceso de incubación evidencia carencias en las políticas institucionales, pero también subraya la ausencia de una estrategia que promueva la participación inclusiva y maximice el uso de los recursos existentes.

Por tanto, es esencial reconfigurar la red interna para incrementar su densidad y cohesión, lo que podría fortalecer la colaboración, mejorar la circulación del conocimiento y crear un entorno más propicio para la innovación y el éxito de los startups incubados. Además, esta transformación constituye la base para la adopción de un marco de integración al ecosistema de emprendimiento en la región, lo cual, según Maritz et al. (2022), es fundamental para los startups universitarios de cara a la sostenibilidad.

La Figura 7 presenta una visión idealizada de una red interna en la incubadora universitaria de startups, en la cual todos los agentes relevantes están integrados, incluyendo aquellos que anteriormente estaban desconectados, como las Jefaturas de Carrera, las Coordinaciones de Carrera, el Comité de Vinculación y el Área de Investigación. Esta red cohesiva y densa es crucial porque permite que los actores clave tengan una mayor centralidad, lo que facilita un intercambio de información más fluido y promueve una colaboración interdisciplinaria efectiva.

La inclusión de estos agentes fortalece el ecosistema emprendedor, haciendo posible que los startups se beneficien de un soporte institucional más robusto, que converge recursos y conocimientos esenciales para su éxito. En relación a lo sugerido por Spigel (2022), esta inclusión puede permitir el tránsito desde formas más básicas de gerenciamiento y la presentación anidada de emprendimientos exitosos hacia una red cohesionada que fomente el desarrollo integral.

El modelo de red propuesto en la Figura 7 sugiere que la reestructuración de la red interna es una solución viable para las deficiencias observadas en la configuración actual. Esta integración más completa no solo aborda la falta de conexión entre los agentes, sino que también sugiere que las políticas institucionales deben priorizar la inclusión y colaboración de todos los actores relevantes para maximizar el potencial de la incubadora universitaria. Al fortalecer estas relaciones internas, se fomenta un entorno emprendedor más dinámico y resiliente, capaz de adaptarse y responder eficazmente a los desafíos del emprendimiento universitario (Anubhav et al., 2024).

La política institucional sugerida en este contexto es la priorización de la inclusión de todos los actores relevantes en la red interna de la incubadora universitaria. Esto implica un enfoque estratégico hacia la integración y colaboración interdisciplinaria para optimizar el flujo de información y el uso de recursos, con el fin de fortalecer el ecosistema emprendedor dentro de la universidad.

La red descrita en la Figura 8 representa un enfoque avanzado para la gestión de incubadoras universitarias de startups, al integrar agentes internos con actores externos clave, como instituciones financieras, alcaldías, centros de desarrollo empresarial y ONGs. Esta configuración de red mixta es la más densa y cohesiva entre todas las opciones analizadas, lo que no solo optimiza las interacciones dentro de la universidad, sino que también extiende la influencia de la incubadora a un contexto más amplio. Al hacerlo, se generan sinergias valiosas y se facilita el acceso a recursos cruciales que son determinantes para la escalabilidad de los startups (Rosienkiewicz et al., 2024).

La inclusión de estos agentes externos es un paso estratégico que maximiza las oportunidades de financiamiento, asesoramiento y cooperación. Además, esta configuración crea un ecosistema robusto y resiliente, preparado para enfrentar los desafíos del mercado y sostener el crecimiento a largo plazo de los startups. Este tipo de red mixta permite que la incubadora no solo apoye a los emprendedores dentro de la universidad, sino que también los conecte con un entorno más amplio, lleno de oportunidades y recursos.

CONCLUSIONES

Este estudio ha evidenciado que la estructura actual de la red interna de la incubadora universitaria en UNAH-Campus Comayagua presenta limitaciones significativas en términos de densidad y cohesión, lo que impide una gestión óptima del emprendimiento universitario. La fragmentación de la red, con una concentración de la interconexión en un reducido número de agentes clave, restringe los flujos de información y limita la participación de otros actores.

La reconfiguración propuesta, basada en un enfoque integrador que amplía la red para incluir a todos los actores relevantes, se muestra como una estrategia necesaria para superar las deficiencias identificadas. Al aumentar la centralidad y la interconexión entre los agentes, no solo se optimiza el intercambio de conocimientos, sino que también se fomenta un ambiente propicio para la colaboración interdisciplinaria y la innovación, elementos esenciales para el éxito de los startups incubados.

Además, la incorporación de agentes externos como instituciones financieras y centros de desarrollo empresarial en la red mixta propuesta amplifica el potencial de la incubadora al generar sinergias estratégicas que facilitan el acceso a recursos financieros, asesorías especializadas y oportunidades de cooperación. Esta integración no solo fortalece el ecosistema emprendedor dentro de la universidad, sino que extiende su influencia y capacidades hacia un entorno más amplio, posicionando a la incubadora como un actor clave en el desarrollo económico regional.

En conclusión, este trabajo subraya la importancia de una política institucional que priorice la inclusión, la cohesión y la densidad en las redes internas de la incubadora universitaria, como una vía efectiva para potenciar el éxito de los emprendimientos incubados. Una consideración importante a resaltar es que un emprendedor tiene un perfil psicológico diferente al resto de los individuos, mientras que el emprendedor social muestra una mayor diferencia, sustentada en la sensibilidad y la creatividad.

La aplicación de un enfoque de análisis de redes sociales (ARS) ha permitido identificar con precisión las áreas críticas que requieren intervención, ofreciendo una propuesta de reestructuración que, si se implementa, podría transformar significativamente el impacto de la incubadora en la UNAH-Campus Comayagua y su contribución al ecosistema emprendedor de Honduras. Esta investigación no solo aporta un marco teórico-práctico sólido para la gestión de incubadoras universitarias, sino que también establece una base para futuras investigaciones que podrían explorar la aplicación de modelos similares en otros contextos académicos y geográficos.

REFERENCIAS

Acevedo-Duque, Á. E., González Díaz, R. R., Ovalles, L., & Guanilo Gómez, S. L. (2021). Gestión del conocimiento como estrategia impulsora en Instituciones Bomberiles con Régimen Disciplinario. RISTI: Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 43, 87–100. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8644919

Anubhav, K., Dwivedi, A. K., & Aashish, K. (2024). Entrepreneurship education in higher education (2002–2022): A technology-empowered systematic literature review. The International Journal of Management Education, 22(3), 100993. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2024.100993

Anugerah, A. R., Muttaqin, P. S., & Trinarningsih, W. (2022). Social network analysis in business and management research: A bibliometric analysis of the research trend and performance from 2001 to 2020. Heliyon, 8(4), e09270. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09270

Avila Angulo, E. (2021). La evolución del concepto emprendimiento y su relación con la innovación y el conocimiento. Investigación & Negocios, 14(23), 32. https://doi.org/10.38147/invneg.v14i23.126

Bain, O., & Cummings, W. (2021). Higher Education in the Era of Knowledge Economy. En T. Aarrevaara, M. Finkelstein, G. A. Jones, & J. Jung (Eds.), Universities in the Knowledge Society (Vol. 22, pp. 33–47). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76579-8_3

Benabdellah, Y., & Diani, A. (2025). The entrepreneurial university wheel: A university ecosystem framework for developing countries. Journal of Developmental Entrepreneurship, 30(01), 2550005. https://doi.org/10.1142/S1084946725500050

Bergmann, H., Hundt, C., Obschonka, M., & Sternberg, R. (2024). What drives solo and team startups at European universities? The interactive role of entrepreneurial climate, gender, and entrepreneurship course participation. Studies in Higher Education, 49(7), 1269–1289. https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2263477

Bonfanti, A., Mion, G., Vigolo, V., & De Crescenzo, V. (2025). Business incubators as a driver of sustainable entrepreneurship development: Evidence from the Italian experience. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 31(6), 1430–1454. https://doi.org/10.1108/IJEBR-05-2024-0500

Borrero, J. D., & Yousafzai, S. (2024). Circular entrepreneurial ecosystems: A Quintuple Helix Model approach. Management Decision, 62(13), 141–177. https://doi.org/10.1108/MD-08-2023-1361

Boucher, S. M., Cullen, M., & Calitz, A. P. (2025). Entrepreneurial Ecosystems: Positive and Fragmented Networks. En J. Windsperger, G. Cliquet, O. Galak, & G. W. J. Hendrikse (Eds.), Managing Networks in the Digital Economy (pp. 43–61). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-81233-0_4

Buchnea, E., & Elsahn, Z. (2022). Historical social network analysis: Advancing new directions for international business research. International Business Review, 31(5), 101990. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2022.101990

Carpenter, A., & Wilson, R. (2022). A systematic review looking at the effect of entrepreneurship education on higher education student. The International Journal of Management Education, 20(2), 100541. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2021.100541

Chatterjee, I., Cornelissen, J., & Wincent, J. (2021). Social entrepreneurship and values work: The role of practices in shaping values and negotiating change. Journal of Business Venturing, 36(1), 106064. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2020.106064

Constitución Politica De La Republica De Honduras De 1982, Decreto n.o 131 (1982).

Díaz Guerra, D. D., Pérez Gamboa, A. J., & Gómez Cano, C. A. (2023). Social network analysis in virtual educational environments: Implications for collaborative learning and academic community development. AWARI, 4, 1–12. https://doi.org/10.47909/awari.595

Díaz Guerra, D. D., Sánchez Castillo, V., & Gómez Cano, C. A. (2025). Gestión universitaria y emprendimiento estudiantil: Un análisis de la literatura reciente en la base de datos Scopus. Estrategia Y Gestión Universitaria, 13(1), e8658. https://doi.org/10.5281/ZENODO.14498119

Do Adro, F., & Fernandes, C. (2022). Social entrepreneurship and social innovation: Looking inside the box and moving out of it. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 35(4), 704–730. https://doi.org/10.1080/13511610.2020.1870441

Ferreiro Seoane, F. J., Mendoza Moheno, J., & Hernández Calzada, M. A. (2017). Contribución de los viveros de empresas españolas en el mercado de trabajo. Contaduría y Administración, 63(1), 1–16. https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.926

Gaspar Pacheco, A. I., Ferreira, J., Simoes, J., Mota Veiga, P., & Dabic, M. (2024). Mechanisms for facilitating academic entrepreneurship in higher education. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 30(6), 1448–1479. https://doi.org/10.1108/IJEBR-04-2023-0333

Gouvea, R., Kapelianis, D., Montoya, M.-J. R., & Vora, G. (2021). The creative economy, innovation and entrepreneurship: An empirical examination. Creative Industries Journal, 14(1), 23–62. https://doi.org/10.1080/17510694.2020.1744215

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2020). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.

Hietschold, N., Voegtlin, C., Scherer, A. G., & Gehman, J. (2023). Pathways to social value and social change: An integrative review of the social entrepreneurship literature. International Journal of Management Reviews, 25(3), 564–586. https://doi.org/10.1111/ijmr.12321

Janqui Guzmán, A. (2020a). Modelo de gestión de incubadoras universitarias de startups en el Perú [Tesis doctoral, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)]. https://dialnet.unirioja.es/servlet/dctes?codigo=339971

Janqui Guzmán, A. (2020b). Una Propuesta de Gestión de la Incubadora Universitaria de startups en el Perú. Industrial Data, 23(2), 39–50. https://doi.org/10.15381/idata.v23i2.17531

Juliana, N. O., Hui, H. J., Clement, M., Solomon, E. N., & Elvis, O. K. (2021). The Impact of Creativity and Innovation on Entrepreneurship Development: Evidence from Nigeria. Open Journal of Business and Management, 09(04), 1743–1770. https://doi.org/10.4236/ojbm.2021.94095

Kulkarni, P., Tigadi, B., Gokhale, P., & K., L. (2024). University incubators performance through the lens of institutional theory. Vilakshan - XIMB Journal of Management. https://doi.org/10.1108/XJM-02-2024-0029

Listyaningsih, E., Mufahamah, E., Mukminin, A., Ibarra, F. P., Santos, Ma. R. H. M. D., & Quicho, R. F. (2024). Entrepreneurship education, entrepreneurship intentions, and entrepreneurship motivation on students’ entrepreneurship interest in entrepreneurship among higher education students. Power and Education, 16(3), 297–313. https://doi.org/10.1177/17577438231217035

Lutfiani, N., Rahardja, U., Wijono, S., Hartomo, K. D., & Purnomo, H. (2024). Unlocking the Potential of AI-Enabled Startup through Digital Talent in Higher Education. 2024 3rd International Conference on Creative Communication and Innovative Technology (ICCIT), 1–6. https://doi.org/10.1109/ICCIT62134.2024.10701142

Lyu, J., Shepherd, D., & Lee, K. (2024). The impact of entrepreneurship pedagogy on nascent student entrepreneurship: An entrepreneurial process perspective. Studies in Higher Education, 49(1), 62–83. https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2220722

Maritz, A., Nguyen, Q., & Ivanov, S. (2022). Student entrepreneurship ecosystems at Australian higher education institutions. Journal of Small Business and Enterprise Development, 29(6), 940–957. https://doi.org/10.1108/JSBED-11-2021-0466

Mecha-López, R., & Velasco-Gail, D. (2023). El ecosistema innovador de las spin-offs universitarias: Espacios, agentes y redes de transferencia en los casos de estudio regionales de Madrid y Andalucía. REVISTA DE ESTUDIOS ANDALUCES, 146–166. https://doi.org/10.12795/rea.2023.i45.08

Mercado, T., de Sánchez Albornoz, G. S., & Sánchez Albornoz, N. (1977). Suma de tratos y contratos. Inst. de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda.

Miner, A. S., Gong, Y., Ciuchta, M. P., Sadler, A., & Surdyk, J. (2012). Promoting university startups: International patterns, vicarious learning and policy implications. The Journal of Technology Transfer, 37(2), 213–233. https://doi.org/10.1007/s10961-010-9194-3

Nicholls-Nixon, C. L., Valliere, D., Singh, R. M., & Hassannezhad Chavoushi, Z. (2022). How incubation creates value for early-stage entrepreneurs: The People-Place nexus. Entrepreneurship & Regional Development, 34(9–10), 868–889. https://doi.org/10.1080/08985626.2022.2121858

Ramos Torres, D. I. (2020). Contribución de la educación superior a los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la docencia. Revista Española de Educación Comparada, 37, 89. https://doi.org/10.5944/reec.37.2021.27763

Rosário, A. T., & Raimundo, R. (2024). Sustainable Entrepreneurship Education: A Systematic Bibliometric Literature Review. Sustainability, 16(2), 784. https://doi.org/10.3390/su16020784

Rosienkiewicz, M., Helman, J., Cholewa, M., Molasy, M., Górecka, A., Kohen-Vacs, D., Winokur, M., Amador Nelke, S., Levi, A., Gómez-González, J. F., Bourgain, M., Sagar, A., Berselli, G., & Benis, A. (2024). Enhancing Technology-Focused Entrepreneurship in Higher Education Institutions Ecosystem: Implementing Innovation Models in International Projects. Education Sciences, 14(7), 797. https://doi.org/10.3390/educsci14070797

Roundy, P. T., & Asllani, A. (2024). Understanding AI innovation contexts: A review and content analysis of artificial intelligence and entrepreneurial ecosystems research. Industrial Management & Data Systems, 124(7), 2333–2363. https://doi.org/10.1108/IMDS-08-2023-0551

Ruiz-Campo, S., De Matías-Batalla, D., Boronat-Clavijo, B., & Acevedo-Duque, Á. (2023). Los metaversos como herramienta docente en la formación de profesores de educación superior. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa - RELATEC, 22(1), 135–153. https://doi.org/10.17398/1695-288X.22.1.135

Santoso, R. T. P. B., Priyanto, S. H., Junaedi, I. W. R., Santoso, D. S. S., & Sunaryanto, L. T. (2023). Project-based entrepreneurial learning (PBEL): A blended model for startup creations at higher education institutions. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 12(1), 18. https://doi.org/10.1186/s13731-023-00276-1

Schebesch, K. B., ȘSoim, H. F., & Blaga, R. L. (2024). The triple-helix model as foundation of innovative entrepreneurial ecosystems. Journal of Ethics in Entrepreneurship and Technology, 4(2), 104–129. https://doi.org/10.1108/JEET-08-2024-0026

Schumpeter, J. A. (2013). Capitalism, socialism and democracy. routledge.

Schumpeter, J. A., & Swedberg, R. (2021). The theory of economic development. Routledge.

Shao, L., Miao, Y., Ren, S., Cai, S., & Fan, F. (2024). Designing a framework for entrepreneurship education in Chinese higher education: A theoretical exploration and empirical case study. Humanities and Social Sciences Communications, 11(1), 519. https://doi.org/10.1057/s41599-024-03024-2

Si, S., Hall, J., Suddaby, R., Ahlstrom, D., & Wei, J. (2023). Technology, entrepreneurship, innovation and social change in digital economics. Technovation, 119, 102484. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102484

Spigel, B. (2022). Examining the cohesiveness and nestedness entrepreneurial ecosystems: Evidence from British FinTechs. Small Business Economics, 59(4), 1381–1399. https://doi.org/10.1007/s11187-021-00589-z

Talukder, S. C., Lakner, Z., & Temesi, Á. (2024). Development and State of the Art of Entrepreneurship Education: A Bibliometric Review. Education Sciences, 14(3), 295. https://doi.org/10.3390/educsci14030295

Wu, C., Tian, F., & Zhou, L. (2025). The impact of incubator network strategy on the entrepreneurial performance of start-ups: A resource bricolage perspective. Innovation, 27(2), 302–321. https://doi.org/10.1080/14479338.2023.2262438

Zhou, R., Rashid, S. M., & Cheng, S. (2024). Entrepreneurship education in Chinese higher institutions: Challenges and strategies for vocational colleges. Cogent Education, 11(1), 2375080. https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2375080

FINANCIACIÓN

Ninguna.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

Ninguno.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Cindy Alejandra Enamorado Maldonado.

Curación de datos: Cindy Alejandra Enamorado Maldonado.

Análisis formal: Cindy Alejandra Enamorado Maldonado.

Investigación: Cindy Alejandra Enamorado Maldonado.

Metodología: Cindy Alejandra Enamorado Maldonado.

Administración del proyecto: Cindy Alejandra Enamorado Maldonado.

Recursos: Cindy Alejandra Enamorado Maldonado.

Software: Cindy Alejandra Enamorado Maldonado.

Supervisión: Cindy Alejandra Enamorado Maldonado.

Validación: Cindy Alejandra Enamorado Maldonado.

Visualización: Cindy Alejandra Enamorado Maldonado.

Redacción – borrador original: Cindy Alejandra Enamorado Maldonado.

Redacción – revisión y edición: Cindy Alejandra Enamorado Maldonado.