doi: 10.58763/rc2025503

Artículo de Investigación Científica y Tecnológica

Gestión de la inteligencia emocional como estrategia para mejorar la productividad en medianas empresas: Un análisis del municipio de Comayagua, Honduras

Emotional intelligence management as a strategy to improve productivity in medium-sized companies: An analysis of the municipality of Comayagua, Honduras

Rosbym Monico Padilla Ávila1 ![]() *,

Juan Fernando Paz García2

*,

Juan Fernando Paz García2 ![]() *,

Sergio Gerardo Padilla Hernández1

*,

Sergio Gerardo Padilla Hernández1 ![]() *

*

RESUMEN

Introducción: El mejoramiento de la competitividad de la mediana empresa depende de su capacidad de mejorar la productividad. Un factor clave para lograrlo es el desarrollo de la inteligencia emocional de sus colaboradores, para de esta forma poder enfrentar y gestionar con éxito los retos empresariales del mundo empresarial cada vez más globalizado.

Metodología: El estudio analizó las estrategias implementadas por las medianas empresas del municipio de Comayagua, Honduras, para fortalecer las competencias emocionales de su talento humano. La investigación se sustentó en un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo.

Resultados: Desde la perspectiva de los gerentes, se evalúa la importancia de la inteligencia emocional, su nivel de conocimiento y los beneficios asociados a su aplicación. Entre los beneficios destacaron la productividad, la estabilidad y satisfacción del personal, la mejora en el manejo de situaciones difíciles y en la atención al cliente.

Conclusiones: Los hallazgos subrayan que la inteligencia emocional es una herramienta fundamental para fomentar la efectividad organizacional, pues la regulación de las emociones permite realizar las actividades con calidad y calidez. Por lo tanto, se concluye que el desarrollo de la inteligencia emocional de los trabajadores contribuye a mejorar el nivel de productividad de su empresa.

Palabras clave: Administración, empresa, inteligencia, productividad laboral

Clasificación JEL: D24, J24.

ABSTRACT

Introduction: Improving the competitiveness of medium-sized companies depends on their ability to improve productivity. A key factor in achieving this is the development of emotional intelligence among employees, enabling them to successfully face and manage the business challenges of an increasingly globalized world.

Methodology: The study analyzed the strategies implemented by medium-sized companies in the municipality of Comayagua, Honduras, to strengthen the emotional skills of their human talent. The research was based on a quantitative approach with a descriptive scope.

Results: From the managers’ perspective, the importance of emotional intelligence, their level of knowledge, and the benefits associated with its application were evaluated. Among the benefits, productivity, staff stability and satisfaction, improved handling of difficult situations, and customer service stood out.

Conclusions: The findings underscore that emotional intelligence is a fundamental tool for promoting organizational effectiveness, as the regulation of emotions allows activities to be carried out with quality and warmth. Therefore, it is concluded that the development of emotional intelligence among workers contributes to improving the level of productivity of their company.

Keywords: administration, business, intelligence, labour productivity

JEL Classification: D24, J24.

Recibido: 28-11-2025 Revisado: 20-02-2025 Aceptado: 07-05-2025 Publicado: 31-07-2025

Editor: Alfredo Javier Pérez Gamboa ![]()

1Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Comayagua, Honduras.

2Ministerio Publico. Tegucigalpa, Honduras.

Citar como: Padilla Ávila, R. M., Paz García, J. F. y Padilla Hernández, S. G. (2025). Gestión de la inteligencia emocional como estrategia para mejorar la productividad en medianas empresas: Un análisis del municipio de Comayagua, Honduras. Región Científica, 4(2), 2025503. https://doi.org/10.58763/rc2025503

INTRODUCCIÓN

La región central de Honduras, específicamente el valle de Comayagua, se está consolidando como una de las regiones con mayor competitividad económica del país (Ávila Velásquez et al., 2023). La mediana empresa juega un rol fundamental en este desarrollo, pero enfrenta desafíos relacionados con la gestión del talento humano. Comayagua, el principal municipio de esta región, tiene una extensión de 834.20 km² y su área urbana es de 83.00 km²; geográficamente está ubicado en el centro del territorio hondureño (Sosa Caballero, 2024). Su ubicación es envidiable por encontrarse entre los dos centros urbanos y comerciales más grandes del país: San Pedro Sula y Tegucigalpa. Económicamente es muy importante, porque en este valle existe una gran producción agrícola e industrial (Sosa Caballero, 2024).

Durante la última década, esta región ha evidenciado avances económicos significativos, consolidándose como la zona de mayor competitividad en Honduras con una puntuación de 62.6 según el Primer Índice de Competitividad Regional. Dicho informe, publicado el 28 de septiembre de 2022 por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UNAH (IIES-UNAH), el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), reconoce su liderazgo en el desarrollo nacional (UNAH, 2022).

La Ley para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad de la MIPYME (Ley para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 2009) establece en su Artículo 3 que las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen unidades económicas urbanas y rurales clasificadas por escala operativa. Las microempresas se definen como entidades con estructura mínima de 1 a 10 empleados (incluyendo al propietario), mientras que las medianas empresas emplean entre 51 y 150 trabajadores, disponen de mayor inversión en activos fijos, mantienen equilibrios óptimos en capital de trabajo, implementan división funcional del trabajo y formalizan sus registros contables-administrativos. Esta categorización aplica criterios combinados de volumen de ventas anuales y personal remunerado.

La experiencia investigativa de los autores advierte sobre la vulnerabilidad de las microempresas ante la insuficiente formación gerencial, competencia intensa y exigencias de mercado. Ante esta problemática, resulta pertinente la propuesta de Acevedo-Duque et al. (2021), que plantea que las organizaciones deben adoptar estrategias gerenciales innovadoras para transformarse en entidades proactivas, descentralizadas y con capacidad adaptativa, donde las competencias del talento humano constituyan el eje fundamental para alcanzar objetivos organizacionales en entornos empresariales desafiantes. En tal sentido, la presente investigación tiene como objetivo analizar las estrategias implementadas por las medianas empresas del municipio de Comayagua, Honduras, para fortalecer las competencias sobre inteligencia emocional de su talento humano, su nivel de conocimiento, beneficios de su aplicación, como la productividad, la estabilidad y satisfacción del personal, la mejora en el manejo de situaciones críticas y en la atención al cliente.

MARCO TEÓRICO

Goleman (2010) conceptualizó la inteligencia emocional como la competencia para reconocer sentimientos propios y ajenos, autogenerar motivación y gestionar relaciones intra e interpersonales. Esta capacidad representa un dominio funcional distinto pero complementario al de la inteligencia cognitiva, lo que explica fenómenos paradójicos donde individuos con alto coeficiente intelectual, pero escaso desarrollo emocional, ocupa posiciones subordinadas frente a líderes de menores aptitudes académicas pero mayor dominio afectivo. Esencialmente, la inteligencia emocional permite cultivar la automotivación, el control de impulsos, la regulación anímica y las habilidades relacionales sistémicas.

Complementariamente, la literatura define a la inteligencia emocional como la competencia que regula la capacidad dual para comprender y gestionar emociones individuales y colectivas dentro de entornos relacionales (Drame et al., 2021; Hwang & Kim, 2023). Tal destreza, según respaldan múltiples estudios con el célebre postulado de Goleman (2010), muestra una correlación significativa con el éxito profesional: mientras apenas el 10% del desempeño laboral depende del coeficiente intelectual, el 90% restante se vincula directamente con habilidades emocionales. Esta evidencia refuerza el carácter determinante de la gestión emocional para el desarrollo efectivo de competencias profesionales (Acheampong et al., 2023).

En esta línea, la literatura define la inteligencia emocional como la capacidad humana para percibir, comprender, regular y modificar estados emocionales tanto en uno mismo como en los demás (Piccerillo & Digennaro, 2025). En este marco, los autores vinculan dicho concepto con el planteamiento de Chiavenato (2011), señalando que el trato integral hacia los colaboradores, mediante procesos de integración, motivación, retención y orientación, constituye un factor clave para alcanzar los objetivos organizacionales.

Complementariamente, Aragón Zepeda (2019) se suma a la caracterización de la inteligencia emocional como un constructo multidimensional integrado por cuatro componentes fundamentales: autorregulación, automotivación, empatía y gestión de relaciones interpersonales. Estas competencias determinan el comportamiento individual, las reacciones ante estímulos externos y la forma en que las personas se relacionan consigo mismas y con su entorno.

Desde esta perspectiva, la inteligencia emocional engloba habilidades dinámicas susceptibles de aprendizaje y desarrollo, las cuales influyen directamente en el desempeño efectivo de tareas y en la consecución de metas. Su dominio permite a los individuos buscar alternativas para una vida plena, tomar decisiones firmes, construir relaciones efectivas, capitalizar sus capacidades y afrontar adversidades con resiliencia. Aragón Zepeda (2019) enfatiza que el autocontrol emocional, la automotivación y la gestión de las relaciones externas generan beneficios sistémicos que trascienden el ámbito laboral, potenciando tanto el éxito funcional como la realización personal.

Al respecto, Kohn (2024) postula que la inteligencia emocional capacita a los colaboradores para la decodificación asertiva de necesidades individuales y colectivas, facilitando procesos de escucha activa, interpretación contextualizada y comunicación estratégica que optimizan las relaciones interpersonales. La literatura destaca cómo los actuales procesos de selección priorizan la evaluación de competencias emocionales mediante simulaciones de alta exigencia o estrés controlado, donde se examina la capacidad de los candidatos para autorregular respuestas afectivas en condiciones adversas (Doǧru, 2022; Ramos-Villagrasa et al., 2022). Esto evidencia un paradigma organizacional emergente: las empresas ya no solo requieren aptitudes técnicas e intelectuales, sino que valoran significativamente la tríada adaptativa – resiliencia operativa, resolución proactiva de conflictos y empatía dialógica – como núcleo de la idoneidad profesional.

En este marco, Gurusinghe et al. (2021) enfatizan que el capital humano, mediante el ejercicio aplicado de sus capacidades, constituye el principal catalizador de competitividad empresarial. La efectividad en el desarrollo de labores y la movilización óptima de competencias emocionales se configuran, así como variables determinantes para garantizar la sostenibilidad del sistema organizacional.

De acuerdo con Goleman (2010), la aplicación de IE en el mundo organizacional ha sido ampliamente estudiada, definiéndola como la capacidad de reconocer y regular las propias emociones, así como las de los demás, lo que influye en el desempeño laboral. Según estudios recientes, la inteligencia emocional impacta en la motivación, el liderazgo y la toma de decisiones (Sharma & Tiwari, 2024; Watanabe et al., 2024). Las empresas que priorizan el desarrollo emocional de su personal logran mayor estabilidad, reducen la rotación y aumentan la eficiencia operativa (Ertiö et al., 2024; Korakis & Poulaki, 2025).

Por su parte, Castillo-Castillo et al. (2024) establecen una conexión inherente entre los estados físico y mental, argumentando que la productividad laboral está directamente influenciada por las emociones de los colaboradores durante sus actividades diarias. Los autores sostienen que un colaborador desmotivado o con escaso desarrollo de inteligencia emocional difícilmente alcanzará niveles óptimos de eficiencia y compromiso. En este sentido, afirman que el conocimiento y gestión de la inteligencia emocional resultan indispensables para la productividad organizacional, ya que permiten a todos los niveles jerárquicos (gerencial, medio y operativo) reconocer, comprender y regular emociones propias y ajenas. Esta competencia incrementa la probabilidad de manejar el estrés, mantener equilibrio laboral, resolver conflictos y generar entornos caracterizados por tranquilidad, armonía y bienestar, impactando significativamente en el rendimiento productivo.

Específicamente en el contexto del emprendimiento, Pathak & Muralidharan (2024) enfatizan en el rol central del personal como recurso fundamental y actor clave para el éxito o fracaso empresarial. En consecuencia, señalan que empresarios, gerentes y jefes deben facilitar a los colaboradores instrumentos materiales, intelectuales y emocionales que optimicen su desempeño en las labores definidas en los manuales de funciones de cada puesto.

A las ideas de Pathak & Muralidharan (2024), Schmodde & Wehner (2024) añaden que los empresarios orientan sus esfuerzos hacia la sostenibilidad y mejora de la productividad y rentabilidad, para lo cual proveen insumos, maquinaria, métodos, sistemas, ambientes adaptados y, sobre todo, recursos humanos. Complementariamente, Acevedo-Duque et al. (2021) destacan que las organizaciones enfrentan el doble desafío de mantener la adaptabilidad competitiva en su sector y generar prospectivas que fomenten creatividad e innovación. Esto implica implementar acciones compartidas con colaboradores, alinear esfuerzos hacia la eficiencia, coadyuvar en la gestión del conocimiento e impulsar redes de aprendizaje cooperativo con responsabilidad social.

La productividad organizacional depende críticamente del capital humano, lo que exige priorizar estrategias de satisfacción laboral. Tras la pandemia de COVID-19 –que impactó severamente la salud física y mental de los trabajadores– resulta esencial comprender que los colaboradores no son recursos mecánicos, sino seres humanos cuyas necesidades psicosociales deben integrarse en la gestión empresarial.

El trabajo remoto post-pandemia generó riesgos psicosociales como aislamiento y desdibujamiento de fronteras vida-trabajo, impulsando la adopción de modelos híbridos que ofrecen flexibilidad espacial e incrementan la satisfacción laboral. García-Martínez et al. (2022) confirman que dicha satisfacción influye directamente en la productividad, aunque subrayan que requiere articulación estratégica entre alta gerencia y recursos humanos. Esta sinergia debe orientarse a crear entornos laborales donde los trabajadores perciban atención a sus necesidades, potenciando así su alineación con objetivos empresariales. Tal premisa se alinea con la teoría de Herzberg: empleados satisfechos desarrollan mayor motivación y, consecuentemente, elevan su rendimiento productivo (De Oliveira et al., 2023).

Aragón Zepeda (2019) conceptualiza el rendimiento laboral como la capacidad de producir resultados de mayor calidad con menor tiempo y esfuerzo, evidenciando la eficacia funcional del personal evaluada mediante su desenvolvimiento organizacional. Complementariamente, la autora define el desempeño laboral como el grado de cumplimiento de los requisitos del puesto, ejecutando funciones con eficiencia para alcanzar metas establecidas. Según sus observaciones, los profesionales con alto dominio emocional demuestran características distintivas: autocontrol, automotivación, capacidad de inspiración colectiva, trabajo colaborativo, iniciativa proactiva e influencia regulada en los estados anímicos grupales. Estas competencias se articulan con autoconocimiento, seguridad decisional, compromiso ético, integridad y comunicación estratégica. Aragón Zepeda (2019) sostiene que el éxito profesional depende en un 70-90% de dichas competencias emocionales, superando significativamente el aporte de las aptitudes intelectuales.

Por su parte, Sadovyy et al. (2021) enfatizan la relevancia de la inteligencia emocional para el desarrollo organizacional e individual, al proporcionar un paradigma renovado para interpretar conductas y predecir el éxito en dinámicas relacionales. Los autores postulan que el cultivo de habilidades emocionales dota a los individuos de herramientas catalizadoras que potencian la creatividad operativa, optimizan las relaciones interpersonales, fortalecen la seguridad performativa y, en consecuencia, garantizan efectividad en la consecución de objetivos.

Coronado Maldonado y Benítez Márquez (2022) analizan la evolución conceptual de la inteligencia emocional, subrayando su manifestación contemporánea como capacidad para decodificar reacciones afectivas en contextos sociales y emplear dicho entendimiento para influir estratégicamente mediante regulación emocional contextualizada. Esta competencia se configura como elemento fundamental para el liderazgo efectivo y la sinergia en equipos de trabajo dentro de organizaciones modernas.

Binsaeed et al. (2023) sostienen que el talento humano requiere inteligencia emocional para desempeñar eficientemente tareas y responsabilidades. Estos autores destacan que las organizaciones contemporáneas reconocen que el éxito organizacional radica en la capacidad de los colaboradores para gestionar sus emociones e identificar las ajenas.

Enríquez Chugá et al. (2021) identifican ventajas estratégicas de implementar inteligencia emocional en empresas: optimización del desempeño laboral, mejora de comunicación y trabajo colaborativo, prevención de conflictos, creación de entornos que validan ideas/emociones, desarrollo de liderazgos, mayor adaptabilidad al cambio, reducción de rotación de personal y fortalecimiento de la autoestima. Estos elementos convergen en mayor satisfacción personal y rendimiento organizacional.

Respecto a productividad, Enríquez Chugá et al. (2021) establecen una relación directamente proporcional entre rendimiento organizacional e inteligencia emocional, atribuyéndolo a la influencia de actitudes de colaboradores y directivos. De manera coincidente, Selvi & Aiswarya (2023) conceptualizan la productividad como la relación sistémica entre volumen productivo y recursos utilizados, enfatizando su naturaleza multifactorial. El autor señala que, entre factores internos/externos que la determinan, el recurso humano constituye el elemento crítico.

Recientemente, Coleman & Ali (2025) advierten sobre la subvaloración de la inteligencia emocional, atribuyéndola a desconocimiento de sus aplicaciones. Estos autores subrayan su potencial como factor de éxito administrativo: contar con equipos emocionalmente inteligentes -capaces de adaptarse a retos, gestionar cambios y ejercer comprensión contextualizada- representa una estrategia operativa esencial para la mejora continua en organizaciones avanzadas.

Finalmente, este análisis teórico concluye con las ideas de Ramírez-Torres (2023), quien postula que el desarrollo de productividad y competitividad exige gestión sistémica del talento humano que integre variables comportamentales, políticas laborales y estrategias organizacionales. El autor enfatiza que los sistemas de gestión humana generan valor económico mediante la potenciación de ventajas competitivas en el personal, las cuales se traducen en factores diferenciadores para el posicionamiento de marca.

METODOLOGÍA

Este estudio implementó un enfoque cuantitativo mediante un diseño no experimental de corte transversal. Para ello, se aplicó un cuestionario estructurado a una muestra probabilística de 339 medianas empresas del municipio de Comayagua, Honduras. La investigación analizó variables clave: el nivel de conocimiento sobre inteligencia emocional, las estrategias de implementación vigentes y la percepción del impacto de estas prácticas en la productividad organizacional. El procesamiento de datos se realizó mediante la estadística descriptiva.

Como señalan Hernández-Sampieri y Mendoza (2020), el enfoque cuantitativo se fundamenta en datos empíricos cuantificables que, analizados estadísticamente, permiten someter a prueba hipótesis para definir regularidades del comportamiento y validar constructos teóricos. Este marco metodológico se alineó con nuestro alcance descriptivo, permitiendo caracterizar fenómenos observables en el contexto empresarial hondureño sin manipulación de variables. La elección del diseño transversal respondió a la necesidad de capturar una instantánea representativa de las dinámicas emocionales y productivas en un momento temporal específico.

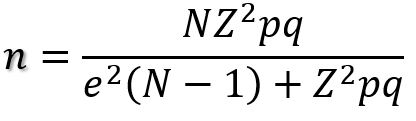

La población o universo de estudio, fue el total de empresas del municipio de Comayagua, que se encuentran en la categoría de medianas empresas. Según la Regidora de la Corporación Municipal del municipio de Comayagua, es igual a 2 665, de las cuales se obtuvo un listado con la información general de las mismas a través del jefe del departamento de control tributario de la Alcaldía Municipal de Comayagua. Finalmente, se utilizó la fórmula de cálculo para poblaciones finitas (detallada a continuación) a fin de establecer el tamaño óptimo de la muestra:

El tamaño muestral se determinó mediante la fórmula para poblaciones finitas, donde Z = 1.96 (distribución normal estándar para un 95% de confianza), N = 2,665 (total de medianas empresas en Comayagua), *p* = 0.5 (probabilidad de ocurrencia del fenómeno), *q* = 0.5 (probabilidad de no ocurrencia), y *e* = 0.05 (margen de error). Este cálculo arrojó un mínimo de 339 empresas, seleccionadas mediante muestreo aleatorio simple con números generados en STATS™ 2.0 (Decisión Analyst).

La recolección de datos cuantitativos empleó encuestas con cuestionario estructurado. Durante el diseño del instrumento, se definieron las variables según su operacionalización, se verificaron los niveles de medición, y se codificaron los ítems. Tras una prueba piloto, se ajustó el instrumento incorporando retroalimentación experta. Las preguntas utilizaron formato cerrado, iniciando con ítems neutrales de baja complejidad y progresando hacia dimensiones de mayor profundidad temática.

Para el análisis de respuestas, se implementó una escala porcentual basada en 100%, lo que facilitó la ponderación de resultados mediante tablas y representaciones gráficas. El procesamiento estadístico aplicó fundamentos descriptivos (frecuencias, proporciones) apoyados en software especializado. Complementariamente, se integraron análisis cualitativos derivados de respuestas abiertas del instrumento.

Los hallazgos se presentan mediante figuras generadas con estadística descriptiva. Las fuentes de información incluyeron literatura científica, documentos institucionales y datos primarios obtenidos mediante entrevistas a gerentes y tomadores de decisiones de medianas empresas, identificadas en colaboración con la Cámara de Comercio e Industrias de Comayagua y la Alcaldía Municipal.

RESULTADOS y DISCUSIÓN

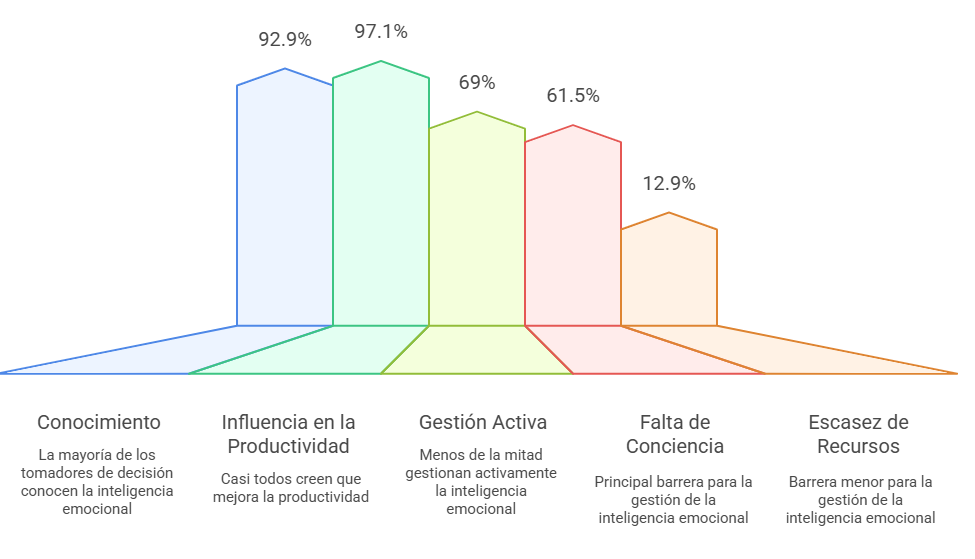

Los hallazgos indican que el 92.9% de los tomadores de decisión en las medianas empresas de Comayagua conocen el concepto de inteligencia emocional. Asimismo, el 97.1% considera que esta influye positivamente en la productividad laboral. Sin embargo, solo el 69% de las empresas gestionan activamente la inteligencia emocional. Entre las principales barreras identificadas está la falta de conciencia sobre su importancia (61.5%) y la escasez de recursos financieros (12.9%) (figura 1).

|

Figura 1. Diagnóstico inicial |

|

|

Fuente: elaboración propia.

El estudio confirmó que la aplicación de programas motivacionales y de capacitación en inteligencia emocional mejora la satisfacción laboral, fortalece las relaciones interpersonales y optimiza el rendimiento organizacional. De esta forma, el análisis muestra que las empresas que priorizan estas estrategias reportan una mayor retención del talento humano y un ambiente laboral más positivo (figura 2).

|

Figura 2. Síntesis de los principales hallazgos |

|

|

Fuente: Elaboración propia.

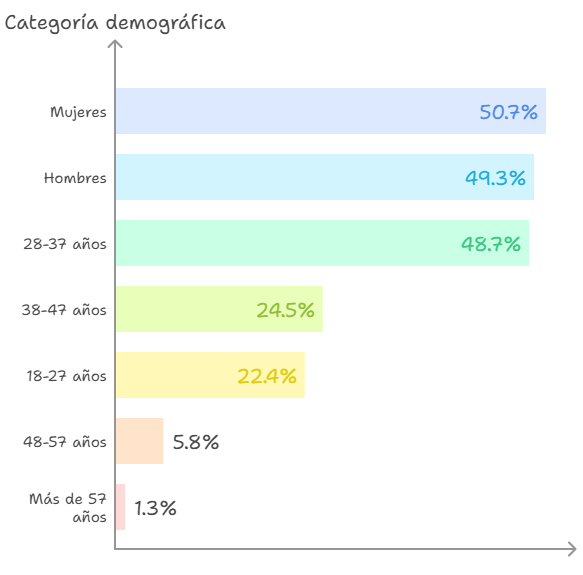

A continuación, se presentan los resultados más relevantes de la investigación, siguiendo los indicadores del instrumento utilizado. En primer lugar, el cuestionario se aplicó a 339 medianas empresas del municipio de Comayagua, específicamente a tomadores de decisión. En cuanto al género, el 50.7% eran mujeres y el restante 49.3%, varones. De los tomadores de decisión entrevistados, el 48.7% se ubica en el rango de edad entre 28-37 años, el 24.5% entre 38-47 años, el 22.4% entre 18-27 años, el 5.8% entre 48-57 años y el restante 1.3% más de 57 años (figura 3).

|

Figura 3. Datos demográficos de los tomadores de decisión encuestados |

|

|

Fuente: elaboración propia.

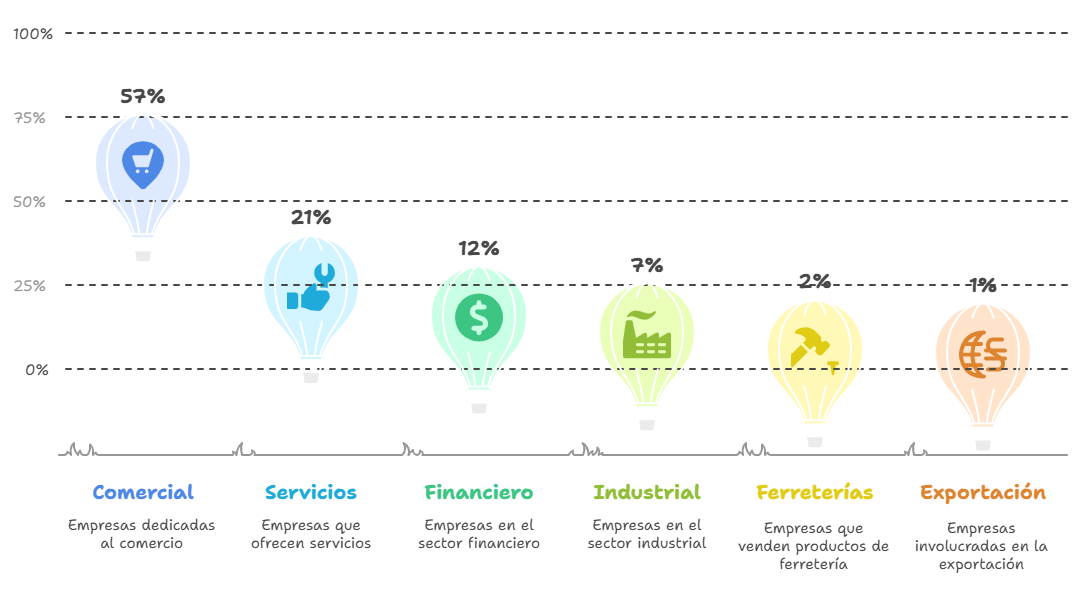

En relación con el rubro al que se dedica la mediana empresa del municipio de Comayagua, los resultados demuestran que el 57% de las medianas empresas su rubro es Comercial, siendo el porcentaje más alto. En cuanto a la tipología, el 21% pertenece al rubro Servicios, el 12% corresponde al rubro de servicio Financiero, el 7% corresponde al rubro industrial, el 2% al rubro Ferreterías y el 1% al sector exportación (figura 4).

|

Figura 4. Rubro de las medianas empresas del municipio de Comayagua |

|

|

Fuente: elaboración propia

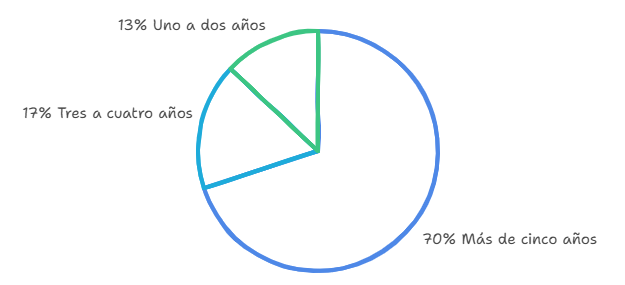

Además, los datos revelan que el 70% de los tomadores de decisión, tiene más de cinco años de operación, el 17% tienen de tres a cuatro de operación y el 13% tiene entre uno y dos años de operación (figura 5). Al respecto, es importante señalar que la literatura especializada indica que en este periodo, principalmente debido al impacto multidimensional de la pandemia de COVID-19, el índice de PYMES cerradas en Latinoamérica incrementó considerablemente (Feitosa & Mascarini, 2025). Asimismo, Díaz & Henríquez (2024) observaron dinámicas marcadas por la salud mental, así como una fuerte relación entre bienestar psicológico y el nivel de actividad económica.

|

Figura 5. Años de operación de la mediana empresa del municipio de Comayagua |

|

|

Fuente: elaboración propia

El 92.9% de los tomadores de decisión conocen el significado de inteligencia emocional. Mientras que apenas el 7.1% de los tomadores de decisión expresó no tener conocimiento sobre la categoría inteligencia emocional. La importancia de este hallazgo es vital, pues indica que existen las bases conceptuales mínimas para el desarrollo de la inteligencia emocional como un proceso de alcance organizacional. A esto se suma lo planteado por Pathak & Muralidharan (2024), quienes enfatizan la sensibilidad cultural del término, ya que este asocia a convenciones sociales, normas y valores organizacionales, entre otros factores que condicionan la expresión de la inteligencia emocional.

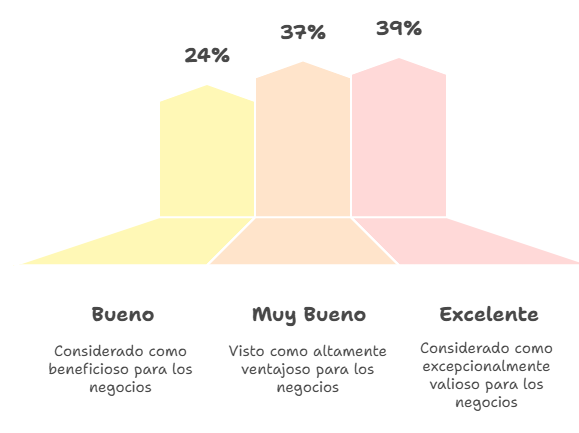

Por otro lado, el 24% de los tomadores de decisión considera que la inteligencia emocional aplicada a las empresas es buena, el 37% opina que la inteligencia emocional aplicada a las empresas es muy buena y el 39% opina que es excelente. (figura 6). En este sentido, el estudio de Jaboob et al. (2025) muestra que la inteligencia emocional no solo constituye un proceso fundamental, sino que su observación por parte de los decisores y gerentes de pequeños emprendimientos es crítica a nivel individual y como base de su liderazgo.

|

Figura 6. Percepción sobre la importancia de aplicar la inteligencia emocional en las empresas |

|

|

Fuente: elaboración propia

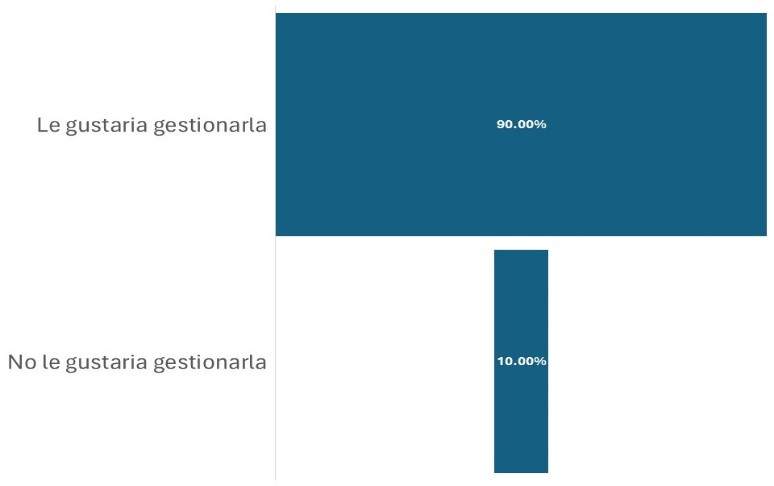

El 69% de los tomadores de decisión gestiona la inteligencia emocional en su empresa, mientras que el 31% considera que no se gestiona la inteligencia emocional en su empresa. Por otro lado, al 90% de los tomadores de decisión afirma que les gustaría gestionar la inteligencia emocional en su empresa, aunque el 10% no está de acuerdo con este postulado. Los resultados de la investigación revelan que los tomadores de decisión consideran importante y útil aplicar la inteligencia emocional en el talento humano de sus empresas, para mejorar la productividad y lograr el éxito en el alcance de los objetivos (figura 7).

|

Figura 7. Gestión de la inteligencia emocional en el talento humano de la empresa |

|

|

Fuente: elaboración propia

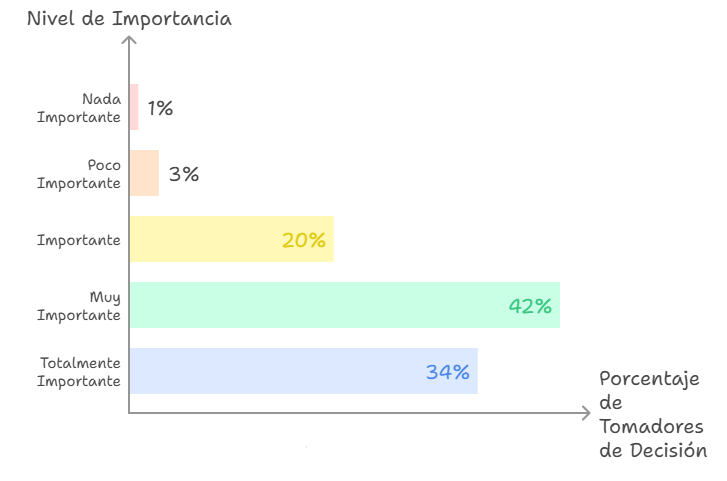

En una línea similar, al consultarle a los tomadores de decisión: ¿Qué tan importante considera usted la gestión de la inteligencia emocional en sus colaboradores? El 1% considera que es nada importante, el 3% estima que es poco importante, el 20% está de acuerdo en que es importante, el 42% estima muy importante y el 34% considera totalmente importante (figura 8). Estos resultados pueden ser entendidos en función de lo encontrado por Schmodde & Wehner (2024), quienes sostienen que la literatura sobre el papel de la emoción en la gestión de los emprendimientos permanece fragmentada, con múltiples teorías y enfoques presentes en su abordaje. Esta disparidad a su vez se refleja en la representación de la importancia atribuida por los tomadores de decisión.

|

Figura 8. La gestión de la inteligencia emocional en los colaboradores |

|

|

Fuente: elaboración propia

El 99.4% de los tomadores de decisión consideran importante la motivación del talento humano de su empresa. Apenas el 0.6% considera que no es importante. En tal sentido, el marco teórico de la investigación reveló que uno de los factores de motivación más importantes, es el sentido de logro para el colaborador, así como el sentir que las acciones que realiza son significativas. Por ello, es necesario reconocerle la participación que realiza en el cumplimiento de sus funciones.

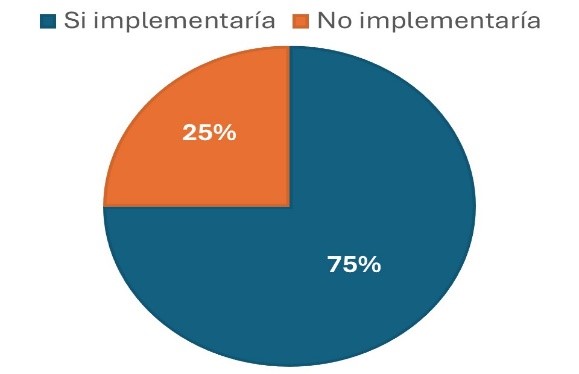

De los tomadores de decisión encuestados, el 97.10% considera que la inteligencia emocional influye directa y positivamente en la productividad de sus colaboradores, mientras que el 2.90 % considera que no. Asimismo, al consultarle a los tomadores de decisión si su empresa implementa programas motivacionales para el desarrollo de la inteligencia emocional de sus colaboradores, el 75% expresó de manera afirmativa y el 25% expresó que en sus empresas no se desarrollan programas de esta naturaleza (figura 9).

|

Figura 9. Implementación de programas motivacionales para el desarrollo de la inteligencia emocional de los colaboradores |

|

|

Fuente: elaboración propia

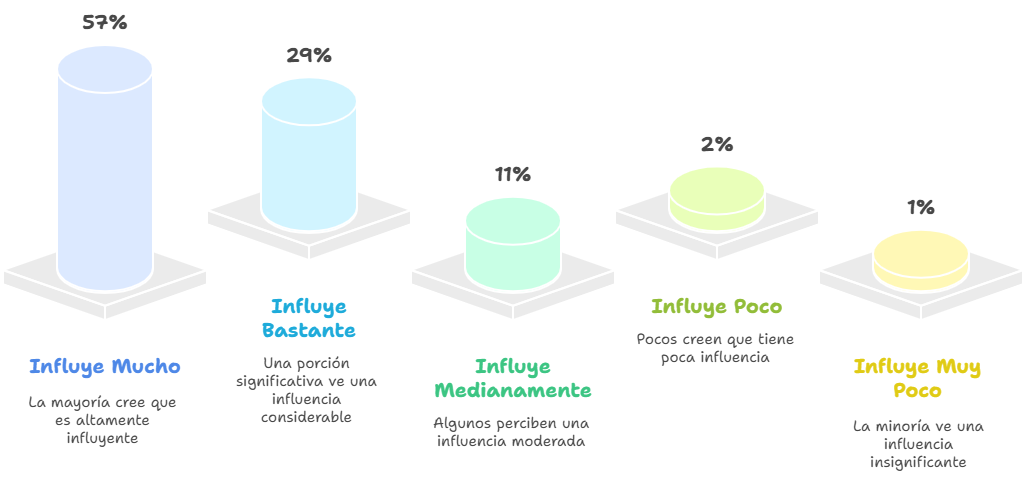

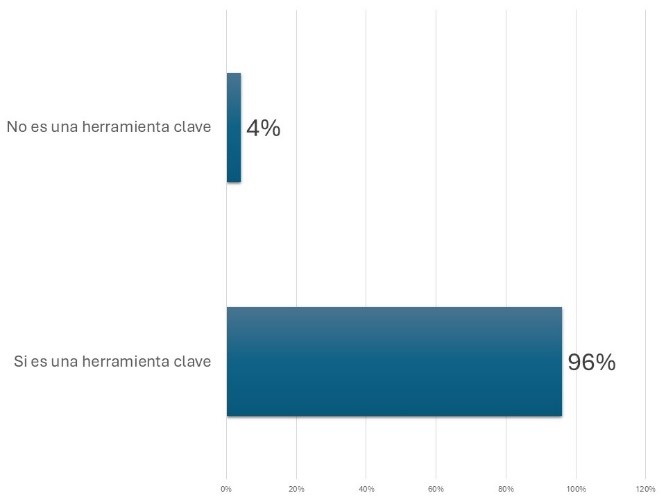

En relación con la influencia que tiene la inteligencia emocional en el comportamiento organizacional y la productividad de los trabajadores, el 57% considera que influye mucho, el 29% afirmó que influye bastante, el 11% respondió que influye medianamente y el 2% respondió que influye poco y el 1%, muy poco (figura 10). En relación con el indicador anterior, se preguntó a los tomadores de decisión si consideran que la inteligencia emocional es una herramienta clave para el éxito empresarial, el 96% considera que sí y el 4% expresó que no (figura 11).

|

Figura 10. Influencia de la inteligencia emocional en el comportamiento organizacional y la productividad de los colaboradores |

|

|

Fuente: elaboración propia

|

Figura 11. La inteligencia emocional como herramienta clave para el éxito empresarial |

|

|

Fuente: elaboración propia

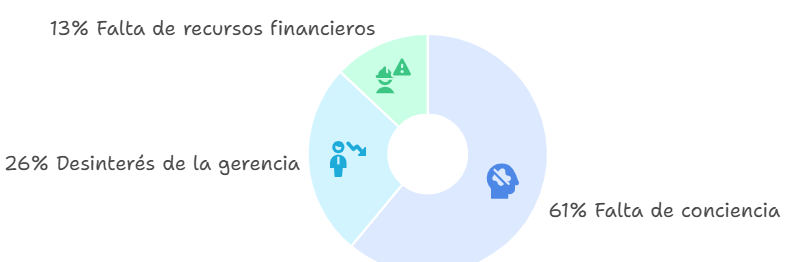

El 61% de los tomadores de decisión considera que la principal dificultad que tienen las empresas para implementar la inteligencia emocional es la falta de conciencia sobre la importancia de la inteligencia emocional. Por su parte, el 26% considera que es por desinterés por parte de la gerencia y el 13% considera que es por falta de recursos financieros (figura 12).

|

Figura 12. Factores que limitan la inteligencia emocional como herramienta clave para el éxito empresarial |

|

|

Fuente: elaboración propia

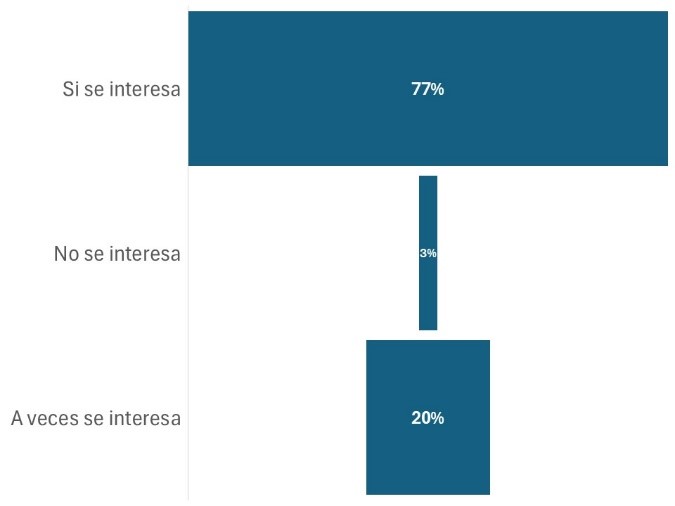

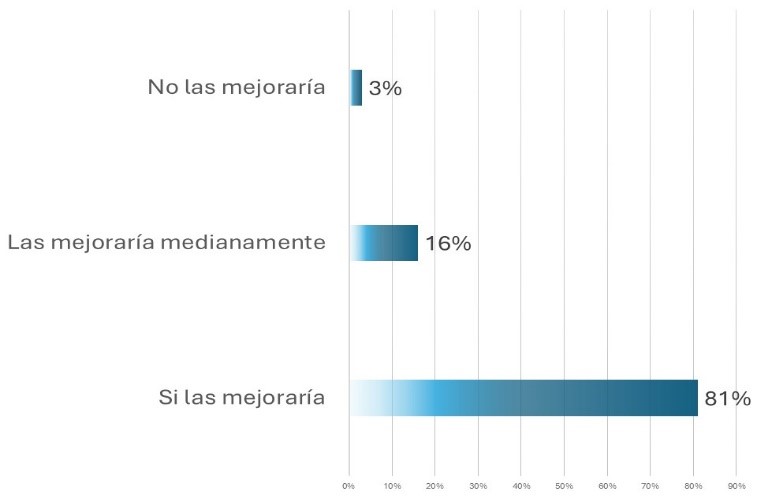

En relación con el interés de los tomadores de decisión por el estado emocional de sus colaboradores, el 71.1% expresó que se interesa, el 20% que no se interesa y el 8.9% manifestó que a veces se interesa (figura 13). Por otro lado, el 81% de los tomadores de decisión considera que gestionar la inteligencia emocional del talento humano en su empresa mejoraría las relaciones interpersonales y el ambiente laboral, el 16% no lo considera tan importante y el 3% está en desacuerdo (figura 13).

|

Figura 13. Interés por el estado emocional de sus colaboradores cuando desempeña sus actividades en la empresa |

|

|

Fuente: elaboración propia

|

Figura 14. Gestión de la inteligencia emocional del talento humano y su impacto en las relaciones interpersonales y el ambiente laboral |

|

|

Fuente: elaboración propia

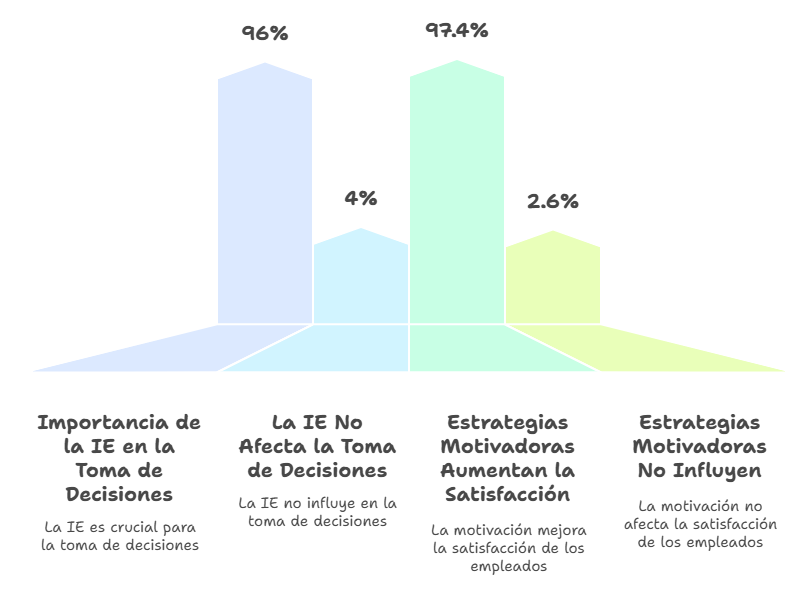

El 96% de los tomadores de decisiones considera que la inteligencia emocional de sus colaboradores es importante para la toma de decisiones, el 4% considera que la inteligencia emocional de los colaboradores no afecta la toma de decisiones. La investigación revela que el 97.4% considera que la implementación de estrategias motivadoras a sus colaboradores sobre la inteligencia emocional logrará que ellos se sientan satisfechos de formar parte de la empresa. En comparación, el 2.6% considera que la implementación de dichas estrategias no influirá en los colaboradores (figura 15).

|

Figura 15. Percepciones sobre la influencia de la inteligencia emocional en la toma de decisiones y la satisfacción laboral |

|

|

Fuente: elaboración propia

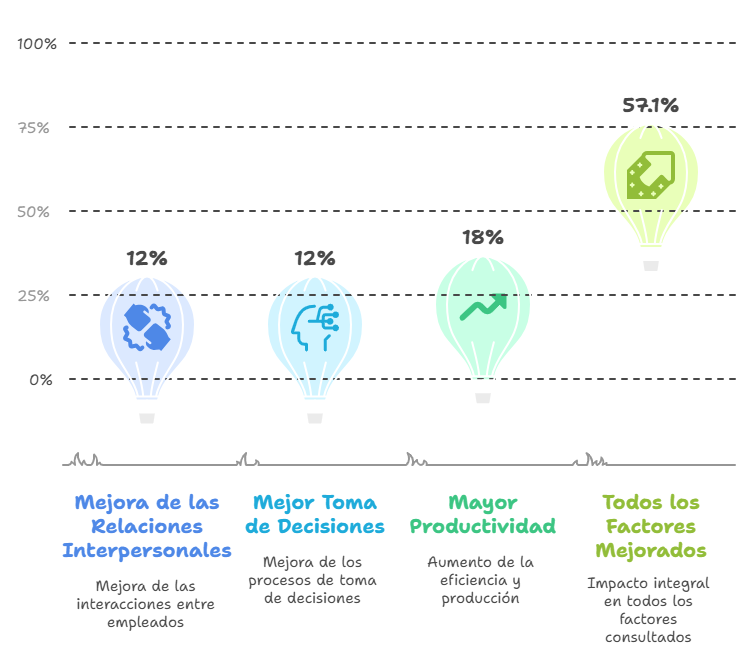

El 96.2% de los tomadores de decisión están conscientes de la importancia de la gestión de la inteligencia emocional de sus colaboradores. Positivamente, el 3.8% no está consciente de la importancia de una buena gestión de la inteligencia emocional en sus colaboradores. En cambio, al preguntar a los tomadores de decisión sobre los factores relacionados con la inteligencia emocional que se han mejorado en su empresa mediante la gestión de la inteligencia emocional, el 12% considera que mejora de las relaciones interpersonales, igual porcentaje consideró la mejor toma de decisiones, el 18% expresó que ofrecía mayor productividad. Por último, el 57.1% considera que todos los factores consultados han presentado mejoras implementando la gestión de la inteligencia emocional en las empresas (figura 16).

|

Figura 16. Factores que han mejorado mediante la gestión de la inteligencia emocional del talento humano |

|

|

Fuente: elaboración propia

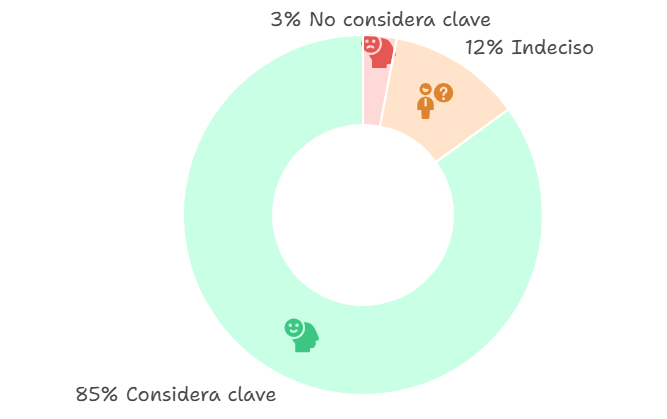

Los resultados evidencian una clara tendencia entre los tomadores de decisión: solamente el 3% no considera la inteligencia emocional como factor clave para la productividad y éxito empresarial, mientras el 12% mantiene una postura neutral. Contrasta significativamente el 85% que sí reconoce su valor, vinculándola directamente con el incremento de productividad y la competitividad organizacional mediante una gestión efectiva de estas competencias en sus colaboradores (figura 17).

|

Figura 17. La inteligencia emocional como aspecto clave para mantener la productividad y alcanzar el éxito empresarial |

|

|

Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES

La investigación evidencia una relación directa entre la inteligencia emocional y la productividad de la mediana empresa en Comayagua. Es fundamental que los gerentes implementen programas de formación para fortalecer las competencias emocionales del personal. Se recomienda realizar estudios adicionales que exploren cómo integrar estrategias de inteligencia emocional en la cultura organizacional de manera sostenible.

La aplicación de las dimensiones de la inteligencia emocional en entornos organizacionales potencia significativamente la eficacia y eficiencia del desempeño laboral. La gestión estratégica de estas competencias genera beneficios sinérgicos tanto para los colaboradores como para las instituciones, al facilitar el desarrollo de equipos de alto rendimiento con aptitudes socioemocionales diferenciadas. Estas capacidades, implementadas en la praxis laboral, optimizan los resultados operativos y elevan sustancialmente los niveles de productividad empresarial.

La investigación reveló que la mayoría de los gerentes y tomadores de decisión estiman importante la gestión de la inteligencia emocional del talento humano a través de la motivación de sus colaboradores, para lograr que ellos se sientan satisfechos de formar parte de la empresa, mejoren las relaciones interpersonales y logren como equipo de trabajo el éxito total de la empresa.

Existe una relación directa entre la inteligencia emocional del talento humano y la productividad en la mediana empresa. En tal sentido, es importante que los gerentes y los tomadores de decisión fortalezcan las competencias sobre inteligencia emocional de su talento humano. Para ello se sugiere la implementación de programas de formación permanentes según las necesidades específicas del talento humano. Es recomendable realizar una investigación adicional para profundizar sobre la temática, en virtud de que el municipio de Comayagua es el territorio con mayor potencial socioeconómico y empresarial en la región central del país.

REFERENCIAS

Acevedo-Duque, Á. E., González Díaz, R. R., Ovalles, L., & Guanilo Gómez, S. L. (2021). Gestión del conocimiento como estrategia impulsora en Instituciones Bomberiles con Régimen Disciplinario. RISTI: Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 43, 87–100. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8644919

Acevedo-Duque, Á., Gonzalez-Diaz, R., Vargas, E. C., Paz-Marcano, A., Muller-Pérez, S., Salazar-Sepúlveda, G., Caruso, G., & D’Adamo, I. (2021). Resilience, Leadership and Female Entrepreneurship within the Context of SMEs: Evidence from Latin America. Sustainability, 13(15), 8129. https://doi.org/10.3390/su13158129

Acheampong, A., Owusu-Manu, D.-G., Kissi, E., & Tetteh, P. A. (2023). Assessing the influence of emotional intelligence (EI) on project performance in developing countries: The case of Ghana. International Journal of Construction Management, 23(7), 1163–1173. https://doi.org/10.1080/15623599.2021.1958279

Aragón Zepeda, K. I. (2019). Inteligencia emocional y su relación en el desempeño laboral. Revista Naturaleza, Sociedad y Ambiente, 6(1), 57–67. https://doi.org/10.37533/cunsurori.v6i1.41

Ávila Velásquez, V. R., Velásquez Rodriguez, A. S., & Núñez Barahona, E. G. (2023). Factores económicos que inciden en las PYMES de Comayagua, Honduras por apertura del Aeropuerto Internacional Palmerola. Economía y Administración (E&A), 15(2), 5–27. https://doi.org/10.5377/eya.v15i2.17203

Binsaeed, R. H., Yousaf, Z., Grigorescu, A., Condrea, E., & Nassani, A. A. (2023). Emotional Intelligence, Innovative Work Behavior, and Cultural Intelligence Reflection on Innovation Performance in the Healthcare Industry. Brain Sciences, 13(7), 1071. https://doi.org/10.3390/brainsci13071071

Castillo, K. A. C., Tobar, N. J. C., Jumbo, J. M. Q., & Chase, J. V. S. (2024). El impacto de la Inteligencia emocional y su incidencia en la productividad laboral: Caso Cooperativa de Transporte Loja 2021-2022, de la Carrera de Gestión del Talento Humano. Polo del Conocimiento, 9(2), 2775–2787. https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/7021

Chiavenato, I. (2011). Administración de recursos humanos: El capital humano de las organizaciones. McGraw-Hill/Interamericana Editores.

Coleman, A., & Ali, A. (2025). Emotional Intelligence: Its importance to HE professional services team members during challenging times. Management in Education, 39(2), 59–65. https://doi.org/10.1177/08920206221085794

Coronado-Maldonado, I., & Benitez-Marquez, M. D. (2022). Relación de los equipos de trabajo en la organización: Papel del líder emocionalmente inteligente. Espacios, 43(04), 64–76. https://doi.org/10.48082/espacios-a22v43n04p05

De Oliveira, D. F., Balbino, C. M., Ribeiro, C. B., Ramos, R. M. D. O., Sepp, V. J., & Loureiro, L. H. (2023). Frederick Herzberg and the Theory of the Two Factors in the contribution to the prevention of absenteeism at work. Cuadernos de Educación y Desarrollo, 15(12), 17557–17569. https://doi.org/10.55905/cuadv15n12-131

Díaz, F., & Henríquez, P. A. (2024). Assessing the impact of small firm dynamics on public mental health amid the pandemic in Latin America. BMC Public Health, 24(1), 1839. https://doi.org/10.1186/s12889-024-19341-9

Doǧru, Ç. (2022). A Meta-Analysis of the Relationships Between Emotional Intelligence and Employee Outcomes. Frontiers in Psychology, 13, 611348. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.611348

Drame, I., Wingate, L., Unonu, J., Turner, M., Taylor, M. D., Bush, A., Jarvis, M., & Cawthorne, T. A. (2021). The association between students’ emotional intelligence, cultural competency, and cultural awareness. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 13(9), 1146–1152. https://doi.org/10.1016/j.cptl.2021.06.030

Enríquez Chugá, J. F., Pantoja Burbano, M. J., & Cuarán Guerrero, M. S. (2021). Investigaciones sobre inteligencia emocional en las empresas. Tendencias en las universidades ecuatorianas. Conrado, 17(81), 211–219. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442021000400211&script=sci_arttext

Ertiö, T., Eriksson, T., Rowan, W., & McCarthy, S. (2024). The role of digital leaders’ emotional intelligence in mitigating employee technostress. Business Horizons, 67(4), 399–409. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2024.03.004

Feitosa, P., & Mascarini, S. (2025). Evidence of COVID-19 lockdown stringency on SME survival in Brazil. Journal of Entrepreneurship and Public Policy, 14(2), 251–268. https://doi.org/10.1108/JEPP-02-2024-0024

García-Martinez, E. J., García Álvarez, A. D., & Suárez Jiménez, R. D. C. (2022). Influencia de la satisfacción laboral en la productividad. Publicaciones e Investigación, 16(2). https://doi.org/10.22490/25394088.6213

Goleman, D. (2010). La práctica de la inteligencia emocional. Editorial Kairós.

Gurusinghe, R. N., Arachchige, B. J. H., & Dayarathna, D. (2021). Predictive HR analytics and talent management: A conceptual framework. Journal of Management Analytics, 8(2), 195–221. https://doi.org/10.1080/23270012.2021.1899857

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2020). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.

Hwang, E. H., & Kim, K. H. (2023). Relationship between optimism, emotional intelligence, and academic resilience of nursing students: The mediating effect of self-directed learning competency. Frontiers in Public Health, 11, 1182689. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1182689

Jaboob, M., Iqbal, S., & Hameed, S. F. (2025). How do emotional intelligence and psychological well-being affect decision making in Omani SMEs? Mediating role of entrepreneurial intention? Current Psychology, 44(10), 8257–8271. https://doi.org/10.1007/s12144-024-07186-9

Kohn, P. (2024). Reflection and Self-Awareness: Cultivating Effective Leadership Mindset. En P. Kohn, Elevating Leadership (pp. 91–118). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-83549-564-320241007

Korakis, G., & Poulaki, I. (2025). A Systematic Literature Review on the Relationship Between Emotional Intelligence and Transformational Leadership—A Critical Approach. Businesses, 5(1), 4. https://doi.org/10.3390/businesses5010004

Ley para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Pub. L. No. Decreto No.135-2008 (2009). https://www.trabajo.gob.hn/wp-content/uploads/2016/07/Gaceta-31811-Decreto-No.-135-2008-Ley-MIPYME.pdf

Pathak, S., & Muralidharan, E. (2024). Contextualizing emotional intelligence for commercial and social entrepreneurship. Small Business Economics, 62(2), 667–686. https://doi.org/10.1007/s11187-023-00775-1

Piccerillo, L., & Digennaro, S. (2025). Adolescent Social Media Use and Emotional Intelligence: A Systematic Review. Adolescent Research Review, 10(2), 201–218. https://doi.org/10.1007/s40894-024-00245-z

Ramírez-Torres, W. E. (2023). Análisis de la gestión del talento humano en el contexto empresarial actual: Una revisión bibliográfica. INNOVA Research Journal, 8(2), 83–106. https://doi.org/10.33890/innova.v8.n2.2023.2234

Ramos-Villagrasa, P. J., Fernández-del-Río, E., & Castro, Á. (2022). Game-related assessments for personnel selection: A systematic review. Frontiers in Psychology, 13, 952002. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.952002

Sadovyy, M., Sánchez-Gómez, M., & Bresó, E. (2021). COVID-19: How the stress generated by the pandemic may affect work performance through the moderating role of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 180, 110986. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110986

Schmodde, L., & Wehner, M. C. (2024). Integrating emotion regulation, emotional intelligence, and emotion-focused coping in the entrepreneurial context: A review and research agenda. International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship, 42(8), 984–1015. https://doi.org/10.1177/02662426241241239

Selvi, A. J. A., & Aiswarya, B. (2023). Examining the relationship between emotional intelligence and work engagement of automobile sector employees in Chennai. Rajagiri Management Journal, 17(2), 156–169. https://doi.org/10.1108/RAMJ-03-2022-0052

Sharma, S., & Tiwari, V. (2024). Emotional Intelligence in the Field of Business and Management: A Bibliometric Analysis of the Last Two Decades. Vision: The Journal of Business Perspective, 28(4), 419–435. https://doi.org/10.1177/09722629221132122

Sosa Caballero, C. M. (2024). Morfología territorial del Valle de Comayagua, Honduras. Revista Geográfica de América Central, 2(73), 205–222. https://doi.org/10.15359/rgac.73-2.7

UNAH. (2022). Índice de Competitividad Regional de Honduras (ICR). Universidad Nacional Autónoma de Honduras. https://iies.unah.edu.hn/assets/IIES/paginas/icrhn/ICR-CENTRO-COMAYAGUA.pdf

Watanabe, W. C., Shafiq, M., Nawaz, M. J., Saleem, I., & Nazeer, S. (2024). The impact of emotional intelligence on project success: Mediating role of team cohesiveness and moderating role of organizational culture. International Journal of Engineering Business Management, 16, 18479790241232508. https://doi.org/10.1177/18479790241232508

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

AGRADECIMIENTOS

Los investigadores, agradecen el apoyo recibido por parte de la Regidora Municipal del Municipio de Comayagua, Comayagua, Licenciada Evelyn Perdomo y del jefe del Departamento de Control Tributario de la Alcaldía Municipal de Comayagua a, Licenciado José Eleno López, y de todos los gerentes y colaboradores de las empresas consultadas, por su valioso aporte, brindándonos información y participando en las entrevistas.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Rosbym Mónico Padilla Ávila, Juan Fernando Paz García, Sergio Gerardo Padilla Hernández.

Curación de datos: Rosbym Mónico Padilla Ávila.

Análisis formal: Rosbym Mónico Padilla Ávila.

Investigación: Rosbym Mónico Padilla Ávila, Juan Fernando Paz García, Sergio Gerardo Padilla Hernández.

Metodología: Rosbym Mónico Padilla Ávila.

Administración del proyecto: Rosbym Mónico Padilla Ávila.

Supervisión: Rosbym Mónico Padilla Ávila.

Validación: Rosbym Mónico Padilla Ávila, Juan Fernando Paz García, Sergio Gerardo Padilla Hernández.

Visualización: No aplica Rosbym Mónico Padilla Ávila, Juan Fernando Paz García, Sergio Gerardo Padilla Hernández.

Redacción – borrador original: Rosbym Mónico Padilla Ávila, Juan Fernando Paz García, Sergio Gerardo Padilla Hernández.

Redacción – revisión y edición: No aplica Rosbym Mónico Padilla Ávila, Juan Fernando Paz García, Sergio Gerardo Padilla Hernández.