doi: 10.58763/rc2025497

Investigación Científica y Tecnológica

Simulación multiagente para analizar el comportamiento exportador de las PYMES: un modelo basado en NetLogo

Multiagent simulation to analyze the export behavior of honduran SMEs: a NetLogo-based model

Marlene Sarahi Domínguez-Fernández1 ![]() *, Geovina Yamileth Martínez1

*, Geovina Yamileth Martínez1 ![]() *

*

RESUMEN

Introducción: el estudio analiza el comportamiento exportador de las PYMEs (pequeñas y medianas empresas) en Honduras utilizando un enfoque de simulación multiagente con la plataforma NetLogo. El objetivo principal es comprender cómo las dinámicas internas y externas influyen en las decisiones exportadoras de estas empresas.

Metodología: el modelo de simulación incluye factores como las redes comerciales internacionales, las barreras arancelarias y las políticas de apoyo gubernamental, aspectos cruciales para la competitividad de las PYMES en mercados internacionales.

Resultados: a través de experimentos computacionales, se modelan las interacciones entre las PYMES y su entorno exportador, destacando la importancia de las relaciones comerciales y el acceso a redes internacionales como factores determinantes en el éxito de las exportaciones. Además, la intervención institucional se muestra como un catalizador clave, con políticas públicas que facilitan la integración de las PYMES en mercados internacionales.

Conclusiones: el estudio sugiere que las PYMES que cuentan con un mayor acceso a redes comerciales y un apoyo institucional robusto tienen una ventaja competitiva significativa, logrando un mejor desempeño en los mercados globales. Estos hallazgos poseen implicaciones para el apoyo en el planteamiento de políticas públicas, de estrategias que promuevan la internacionalización de las empresas hondureñas.

Palabras clave: comercio internacional, competencia económica, experimento, pequeña empresa.

Clasificación JEL: C63, F14, L25

ABSTRACT

Introduction: the study analyzes the export behavior of SMEs (small and medium-sized enterprises) in Honduras using a multi-agent simulation approach with the NetLogo platform. The main objective is to understand how internal and external dynamics influence the export decisions of these companies.

Methodology: the simulation model incorporates factors such as international business networks, tariff barriers, and government support policies, key aspects for the competitiveness of SMEs in global markets.

Results: through computational experiments, the interactions between SMEs and their export environment are modeled, highlighting the importance of business relationships and access to international networks as key determinants of export success. Additionally, institutional intervention emerges as a crucial catalyst, with public policies facilitating the integration of SMEs into global markets.

Conclusions: the study suggests that SMEs with greater access to business networks and robust institutional support gain a significant competitive advantage, achieving better performance in global markets. These findings have implications for the design of public policies and strategies that promote the internationalization of Honduran enterprises.

Keywords: economic competition, experimentation, international trade, small enterprises.

JEL Classification: C63, F14, L25

Recibido: 14-11-2024 Revisado: 17-02-2025 Aceptado: 24-04-2025 Publicado: 31-07-2025

Editor:

Alfredo

Javier Pérez Gamboa ![]()

1Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Comayagua, Honduras.

Citar como: Domínguez-Fernández, M. y Martínez, G. (2025). Simulación multiagente para analizar el comportamiento exportador de las PYMES: un modelo basado en NetLogo. Región Científica, 4(2), 2025497. https://doi.org/10.58763/rc2025497

INTRODUCCIÓN

La globalización transformó profundamente la dinámica del comercio internacional, generando oportunidades y desafíos simultáneos para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en economías en desarrollo como Honduras. Aunque estas unidades productivas representan un porcentaje significativo del empleo y la actividad económica nacional, su participación en mercados internacionales sigue siendo limitada debido a factores estructurales y competitivos (Gkypali et al., 2021). Las PYMES enfrentan, en particular, barreras críticas vinculadas al acceso a financiamiento, el desconocimiento de mercados externos y la carencia de redes comerciales efectivas (Dorasamy & Kikasu, 2024).

En este contexto, comprender cómo las PYMES pueden potenciar su capacidad exportadora mediante modelos computacionales resulta fundamental (Ghafoorpoor Yazdi et al., 2023). Las simulaciones basadas en agentes emergen como una metodología innovadora para analizar dichos procesos, ya que facilitan la experimentación controlada con variables complejas que inciden en el comportamiento exportador (Antelmi et al., 2022).

Este enfoque metodológico adquiere mayor relevancia si se considera que las exportaciones constituyen un componente crucial para el crecimiento económico de Honduras, donde las PYMES desempeñan un papel vital (Urban et al., 2023). Datos del informe estadístico de la región SICA confirman que las MIPYMES contribuyen de manera sustancial al volumen exportador regional (Olivares et al., 2020), lo que enfatiza la necesidad de analizar los factores que condicionan sus capacidades internacionales.

Los desafíos específicos que afrontan estas empresas, como las restricciones crediticias y las limitaciones de escala productiva, exigen aproximaciones analíticas que trasciendan los métodos tradicionales. Estudios previos identifican sistemáticamente la insuficiente inteligencia de mercados y las barreras financieras como obstáculos determinantes (Kazantsev et al., 2022; McKee et al., 2023). Desde la perspectiva de las autoras, las simulaciones multiagente ofrecen un marco robusto para examinar estas dinámicas, en tanto permiten modelar interacciones sistémicas entre agentes económicos bajo condiciones variables.

Para esta investigación, se adoptó el entorno de programación NetLogo, al ser una herramienta especializada en modelar fenómenos complejos mediante agentes autónomos (Philippi et al., 2020). Este enfoque facilitó la construcción de un modelo que simulase las interacciones estratégicas entre PYMES hondureñas y su entorno exportador, con el objetivo de predecir comportamientos y evaluar escenarios hipotéticos. Los resultados aportan perspectivas valiosas para diseñar políticas de apoyo efectivas y optimizar estrategias de internacionalización en economías emergentes.

METODOLOGÍA

Diseño del modelo multiagente

Este estudio implementó el software NetLogo para desarrollar un modelo de simulación basado en agentes que captura el comportamiento exportador de las PYMES hondureñas. El diseño incorpora parámetros clave que influyen en las decisiones de internacionalización, estructurados en tres dimensiones interconectadas: 1) atributos empresariales (tamaño, capacidad productiva, acceso a financiamiento), 2) condiciones de mercado (costos de transporte, aranceles) y 3) entornos institucionales (políticas gubernamentales, redes empresariales) (Mendy et al., 2020; Martins et al., 2023). Cada agente representa una PYME con reglas de decisión autónoma derivadas de variables cuantificables (tabla 1).

|

Tabla 1. Simbología Netlogo SME. |

||

|

Descripción |

Símbolo |

Función |

|

Casas verdes |

|

PYME |

|

Casas amarillas |

|

Mercado/distribuidores internacionales |

|

Caras |

|

Competidores |

|

Parche |

|

Transporte |

|

Parche |

|

Materias primas |

|

Persona |

|

Habilidad |

|

Persona |

|

Creatividad |

|

Rueda |

|

Tecnología |

|

Camión |

|

Materia prima |

|

Flechas |

|

Comunicación |

Fuente: elaboración Propia.

Fundamentos básicos de la aproximación multiagente

Los modelos basados en agentes (ABM) constituyen herramientas computacionales validadas para analizar fenómenos económicos complejos (Axtell & Farmer, 2025). En este sentido, su potencia analítica reside en simular interacciones microeconómicas que generan patrones emergentes a nivel macro (Cincotti et al., 2022). En el enfoque asumido, las PYMES operan como entidades autónomas cuyas decisiones se basan en: acceso a información de mercados, disponibilidad de recursos financieros, presencia de barreras comerciales y calidad de sus redes interempresariales (Xu et al., 2022; Karami et al., 2023). Por su parte, NetLogo proporciona el entorno técnico para este fin, al permitir modelar sistemas adaptativos mediante agentes programables (Flache & De Matos Fernandes, 2021).

Implementación y capacidades analíticas

La arquitectura del modelo simula escenarios dinámicos donde los agentes interactúan con mercados internacionales y marcos regulatorios. Esta flexibilidad permite:

· Evaluar impactos de políticas específicas (acuerdos comerciales, subsidios, reducción arancelaria) en las tasas de exportación (Gress & Kalafsky, 2022; Susanty et al., 2023).

· Cuantificar cómo las restricciones internas (límites crediticios, escalabilidad productiva) inhiben la expansión internacional (Martins et al., 2023).

· Identificar patrones emergentes en redes de cooperación empresarial que facilitan el acceso a mercados (Yuana et al., 2021).

Las simulaciones generan proyecciones temporales que vinculan decisiones individuales con tendencias agregadas, ofreciendo así un laboratorio virtual para pruebas de políticas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados revelan que las redes comerciales densas y diversificadas constituyen un factor determinante para el desempeño exportador de las PYMES hondureñas. Las empresas insertas en estos ecosistemas relacionales muestran mayor capacidad de crecimiento en mercados internacionales, pues acceden a información estratégica y contactos comerciales decisivos (Bai et al., 2021; Caputo et al., 2022). A diferencia de estas, las PYMES con redes limitadas o aislamiento operativo enfrentan dificultades persistentes para adaptarse a las dinámicas globales, situación que refuerza hallazgos recientes sobre la centralidad del capital relacional (Chaudhuri et al., 2024; Gkypali et al., 2021).

En paralelo, el apoyo institucional emerge como palanca crítica. Las simulaciones confirman que programas de formación, subsidios a exportaciones y mediación en redes internacionales elevan sustancialmente la probabilidad de éxito exportador, en consonancia con investigaciones que destacan el rol gubernamental como facilitador estructural (Ong et al., 2022; Fredrich et al., 2022). Este efecto se potencia cuando las políticas se articulan con reducción de barreras arancelarias, ya que la desgravación sistemática incrementa la viabilidad comercial de las PYMES según patrones observados en tratados de libre comercio (Smallbone et al., 2022).

No obstante, persisten limitaciones estructurales que requieren atención prioritaria. La capacidad productiva insuficiente y el acceso restringido a mercados internacionales continúan limitando la competitividad global de estas empresas. Estas restricciones explican la mayoría de los casos de deserción exportadora identificados en las simulaciones, lo cual subraya la necesidad de intervenciones multisectoriales para superar dichos cuellos de botella.

Crecimiento y fracaso de las Pymes

Las teorías de la internacionalización proporcionan el marco interpretativo para la tipología de PYMES identificada en el modelo. Se distinguen cuatro categorías fundamentales:

El primer tipo adopta un enfoque incremental alineado con el modelo de Uppsala, donde las empresas priorizan la acumulación de conocimiento y experiencia en mercados internacionales antes de escalar su compromiso mediante establecimiento de centros de distribución o instalaciones productivas. Contrasta con este perfil el segundo tipo, que opera según los principios de la teoría de la iniciativa empresarial internacional, caracterizado por la búsqueda agresiva de oportunidades globales y generación acelerada de valor.

Un tercer grupo basa su estrategia en la formación de redes colaborativas para capturar pedidos de exportación, dependiendo críticamente de las relaciones con socios comerciales para su desempeño internacional. Finalmente, el cuarto tipo integra dimensiones empresariales y sociales mediante redes horizontales con otras PYMES. Cada unidad empresarial desarrolla un umbral dual de riqueza percibida y experiencia acumulada que determina su capacidad de internacionalización en regiones específicas, variables que difieren sustancialmente según la naturaleza organizacional. Esta heterogeneidad explica por qué las PYMES del primer tipo manifiestan mayor aversión al riesgo y conservadurismo estratégico en sus procesos de expansión internacional.

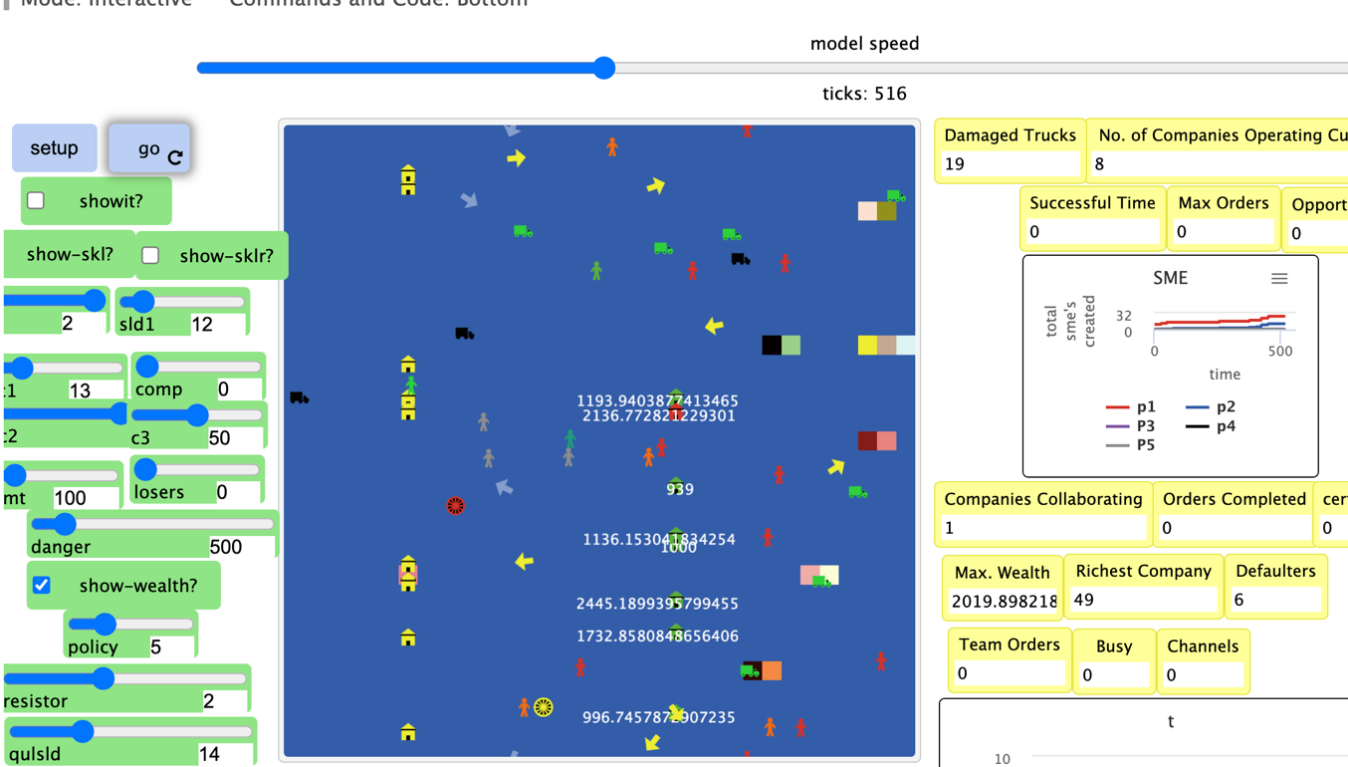

La simulación que se observa de NetLogo es un ejemplo de un modelo ABM para analizar la internacionalización de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en un país (figura 1). Este tipo de simulación permite modelar y observar el comportamiento emergente en un entorno donde múltiples agentes interactúan bajo ciertas reglas y condiciones.

|

Figura 1. Simulación 1- NetLogo |

|

|

Fuente: elaboración propia.

Análisis de la simulación

Configuración inicial y parámetros

El modelo tiene una serie de parámetros ajustables (como sld1, comp, danger, policy, entre otros) que permiten controlar diferentes aspectos de la simulación. Estos parámetros son críticos para establecer las condiciones iniciales del entorno en el que operan las PYMES. Por ejemplo, el parámetro danger podría estar relacionado con los riesgos del mercado internacional, mientras que policy podría representar políticas gubernamentales que afectan la facilidad para exportar.

Agentes y entorno

Los agentes en la simulación representan diferentes actores del ecosistema de internacionalización, tales como empresas (representadas por diferentes íconos), camiones de transporte y posiblemente otros intermediarios del comercio. El entorno en el que se mueven estos agentes incluye elementos de infraestructura (como las casas amarillas) y obstáculos (posiblemente los camiones dañados). Cada agente sigue reglas específicas que determinan su comportamiento, como la decisión de colaborar con otras empresas, completar pedidos o manejar recursos.

Dinámicas emergentes

A medida que la simulación avanza (indicado por los "ticks"), observamos cómo las interacciones entre agentes producen dinámicas emergentes, como la creación de pequeñas y medianas empresas (SMEs created), el número de camiones dañados y la colaboración entre empresas (Companies Collaborating). El gráfico de SME en el lado derecho muestra la evolución en el tiempo de las empresas creadas en diferentes niveles (p1, p2, etc.), lo que refleja el éxito o fracaso de las políticas implementadas en la simulación.

Indicadores clave

Indicadores como máx. Wealth, Richest Company y Orders Completed son críticos para evaluar el éxito de la internacionalización. Un aumento en la riqueza máxima (Max. Wealth) o en el número de pedidos completados sugiere que las PYMES están teniendo éxito en su expansión internacional. El número de defaulters (empresas que no cumplen con sus compromisos) también es un indicador importante, ya que un número elevado podría sugerir problemas en la gestión de riesgos o en la capacidad de las empresas para adaptarse a los mercados internacionales (Figura 2).

|

Figura 2. Internacionalización de MIPYME de un país |

|

|

Fuente: elaboración propia.

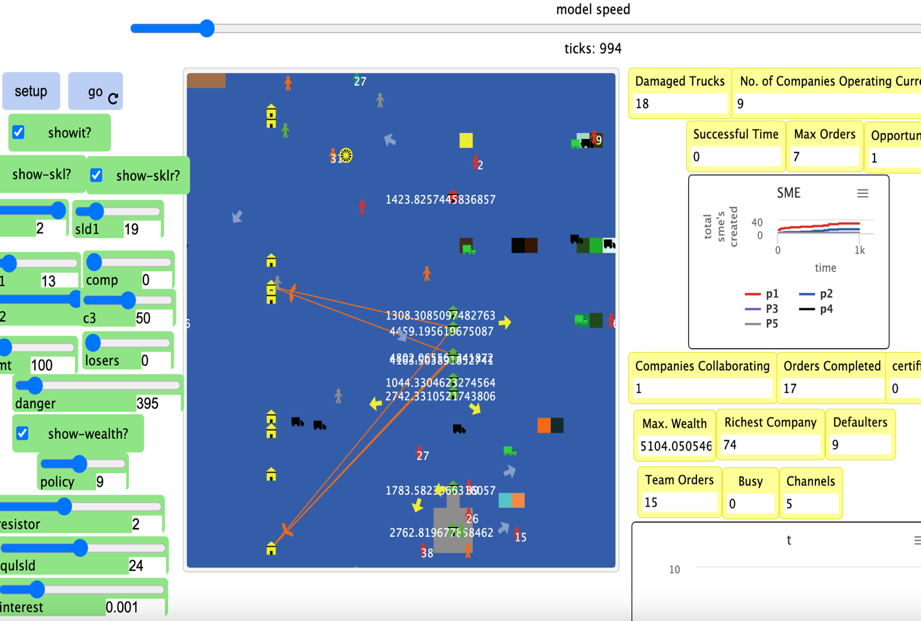

Para validar el modelo, se llevaron a cabo una serie de experimentos virtuales utilizando configuraciones de agentes que reflejan características reales de las PYMES hondureñas (figura 3). Estas configuraciones incluyen variables como el tamaño de la empresa, la capacidad de producción, la experiencia en exportación y el acceso a redes comerciales. Adicionalmente, se incluyeron factores externos como las políticas gubernamentales, las tarifas de exportación y las condiciones del mercado internacional (Weerawardena et al., 2020).

|

Figura 3. Ejemplo de escenario simulado – 1 |

|

|

Fuente: elaboración propia.

Los escenarios simulados revelan patrones consistentes respecto a los determinantes de la internacionalización de las PYMES. En primer término, el apoyo gubernamental directo, particularmente mediante subsidios a exportaciones y programas de formación especializada, demostró correlacionarse con mejoras significativas en el rendimiento exportador frente a empresas sin dichos beneficios (Felzensztein et al., 2022). Complementariamente, la densidad de las redes comerciales internacionales emerge como variable crítica para el acceso a nuevos mercados, confirmando estudios recientes sobre arquitecturas relacionales en economías emergentes (Johanson & Oliveira, 2024).

Por otra parte, las barreras comerciales, tanto arancelarias como no arancelarias, constituyen un factor restrictivo determinante. Las simulaciones evidencian que niveles elevados de estas barreras limitan severamente la capacidad expansiva de las PYMES, lo que refuerza investigaciones previas sobre la necesidad de reducirlas mediante acuerdos internacionales (Yang et al., 2023). Este hallazgo subraya el valor de los enfoques basados en simulación para diseñar estrategias adaptadas a contextos específicos, como el hondureño (Cho et al., 2023).

CONCLUSIONES

Este estudio confirma que las simulaciones basadas en agentes ofrecen una metodología robusta para analizar dinámicas de comercio internacional en contextos de economías emergentes, particularmente para el caso de las PYMES hondureñas. Los resultados evidencian dos factores determinantes: 1) la densidad de las redes comerciales como catalizador de oportunidades de exportación, y 2) el efecto multiplicador de las políticas gubernamentales focalizadas. Estos hallazgos justifican el diseño de intervenciones públicas orientadas a fortalecer ambos componentes para incrementar la competitividad internacional.

La investigación corrobora el valor estratégico de los modelos computacionales en la política económica, al proporcionar un entorno controlado para evaluar escenarios alternativos previo a su implementación. Los experimentos demuestran que la combinación sinérgica de tres medidas como el fortalecimiento de redes empresariales, el desbloqueo de financiamiento y la reducción de barreras arancelarias, maximiza la capacidad exportadora de las PYMES y genera externalidades positivas para el desarrollo económico sostenible.

Como dirección futura, se propone expandir el modelo mediante la incorporación de variables adicionales: volatilidad cambiaria, cadenas globales de valor y patrones de innovación tecnológica. El avance continuo de las técnicas de simulación multiagente facilitará explorar complejidades emergentes en la competitividad internacional de las economías centroamericanas.

REFERENCIAS

Antelmi, A., Cordasco, G., D’Ambrosio, G., De Vinco, D., & Spagnuolo, C. (2022). Experimenting with Agent-Based Model Simulation Tools. Applied Sciences, 13(1), 13. https://doi.org/10.3390/app13010013

Axtell, R. L., & Farmer, J. D. (2025). Agent-Based Modeling in Economics and Finance: Past, Present, and Future. Journal of Economic Literature, 63(1), 197–287. https://doi.org/10.1257/jel.20221319

Bai, W., Johanson, M., Oliveira, L., & Ratajczak-Mrozek, M. (2021). The role of business and social networks in the effectual internationalization: Insights from emerging market SMEs. Journal of Business Research, 129, 96–109. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.02.042

Caputo, F., Fiano, F., Riso, T., Romano, M., & Maalaoui, A. (2022). Digital platforms and international performance of Italian SMEs: an exploitation-based overview. International Marketing Review, 39(3), 568–585. https://doi.org/10.1108/IMR-02-2021-0102

Chaudhuri, R., Vrontis, D., & Chatterjee, S. (2024). External environment and internal dynamics of “born global”: strategic and operational firm performance. Management Decision, 62(1), 274–300. https://doi.org/10.1108/MD-02-2023-0168

Cho, H. J., Jin, B. E., & Shin, D. C. (2023). Do contingencies matter between organizational capabilities and SME export performance? Review of International Business and Strategy, 33(4), 605–626. https://doi.org/10.1108/RIBS-12-2021-0163

Cincotti, S., Raberto, M., & Teglio, A. (2022). Why do we need agent-based macroeconomics? Review of Evolutionary Political Economy, 3(1), 5–29. https://doi.org/10.1007/s43253-022-00071-w

Dorasamy, N., & Kikasu, E. T. (2024). SMEs’ Information Infrastructure and Access to Finance. En SMEs Perspective in Africa (pp. 121–166). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-69103-4_7

Felzensztein, C., Saridakis, G., Idris, B., & Elizondo, G. P. (2022). Do economic freedom, business experience, and firm size affect internationalization speed? Evidence from small firms in Chile, Colombia, and Peru. Journal of International Entrepreneurship, 20(1), 115–156. https://doi.org/10.1007/s10843-021-00303-w

Flache, A., & De Matos Fernandes, C. A. (2021). Agent-based computational models. En Research Handbook on Analytical Sociology (pp. 453–473). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781789906851.00033

Fredrich, V., Gudergan, S., & Bouncken, R. B. (2022). Dynamic Capabilities, Internationalization and Growth of Small- and Medium-Sized Enterprises: The Roles of Research and Development Intensity and Collaborative Intensity. Management International Review, 62(4), 611–642. https://doi.org/10.1007/s11575-022-00480-3

Ghafoorpoor Yazdi, P., Azizi, A., & Hashemipour, M. (2023). Agent-Based Control System for SMEs—Industry 4.0 Adoption with Lean Six Sigma Framework. En Emerging Trends in Mechatronics (pp. 1–102). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7775-5_1

Gkypali, A., Love, J. H., & Roper, S. (2021). Export status and SME productivity: Learning-to-export versus learning-by-exporting. Journal of Business Research, 128, 486–498. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.02.026

Gress, D. R., & Kalafsky, R. V. (2022). Staffing Considerations and International Trade Fairs for Korean SME Exporters and Innovators. Asian Journal of Business Research, 12(1), 21–38. https://doi.org/10.14707/ajbr.220118

Johanson, M., & Oliveira, L. (2024). The Performance of Decision-Making Strategies in SME Internationalization: The Role of Host Market’s Institutional Development. Management International Review, 64(2), 303–335. https://doi.org/10.1007/s11575-024-00534-8

Karami, M., Wooliscroft, B., & McNeill, L. (2023). Effectual networking capability and SME performance in international B2B markets. Journal of Business & Industrial Marketing, 38(12), 2655–2672. https://doi.org/10.1108/jbim-01-2022-0020

Kazantsev, N., Pishchulov, G., Mehandjiev, N., Sampaio, P., & Zolkiewski, J. (2022). Investigating barriers to demand-driven SME collaboration in low-volume high-variability manufacturing. Supply Chain Management: An International Journal, 27(2), 265–282. https://doi.org/10.1108/scm-10-2021-0486

Martins, R., Farinha, L., & Ferreira, J. J. (2023). SMEs internationalisation process: from success to insolvency, from rebirth to re-internationalisationProceso de internacionalización de las PYME: del éxito a la insolvencia, del renacimiento a la reinternacionalizaciónProcesso de internacionalização das PME: do sucesso à insolvência, do renascimento à re-internacionalização. Management Research, 21(4), 419–439. https://doi.org/10.1108/MRJIAM-09-2022-1344

McKee, S., Sands, S., Pallant, J. I., & Cohen, J. (2023). The evolving direct-to-consumer retail model: A review and research agenda. International Journal of Consumer Studies, 47(6), 2816–2842. https://doi.org/10.1111/ijcs.12972

Mendy, J., Rahman, M., & Bal, P. M. (2020). Using the “best-fit” approach to investigate the effects of politico-economic and social barriers on SMEs’ internationalization in an emerging country context: Implications and future directions. Thunderbird International Business Review, 62(2), 199–211. https://doi.org/10.1002/tie.22119

Olivares, J. V, Saiz, C., Torró, L., & Zabalza, J. (2020). The internationalisation of family smes in the valencian region: The growing role played by Latin America, 1980-2018. Journal of Evolutionary Studies in Business, 5(2), 115–149. https://doi.org/10.1344/jesb2020.2.j078

Ong, X., Freeman, S., Goxe, F., Guercini, S., & Cooper, B. (2022). Outsidership, network positions and cooperation among internationalizing SMEs: An industry evolutionary perspective. International Business Review, 31(3). https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2021.101970

Philippi, C., Bobek, V., Horvat, T., Maček, A., & Justinek, G. (2020). Internationalisation of an Austrian SME with a sales agent to Mexico and the USA in the automotive sector. International Journal of Globalisation and Small Business, 11(1), 39–64. https://doi.org/10.1504/IJGSB.2020.105582

Smallbone, D., Saridakis, G., & Abubakar, Y. A. (2022). Internationalisation as a stimulus for SME innovation in developing economies: Comparing SMEs in factor-driven and efficiency-driven economies. Journal of Business Research, 144, 1305–1319. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.01.045

Susanty, A., Puspitasari, N. B., & Fachreza, A. (2023). Measuring the performance of SMEs during the pandemic situation using system dynamic. Kybernetes, 52(7), 2538–2567. https://doi.org/10.1108/k-09-2022-1206

Urban, W., Krot, K., & Tomaszuk, A. (2023). A cross-national study of internationalisation barriers with reference to SME value chain. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 18(2), 523–549. https://doi.org/10.24136/eq.2023.016

Weerawardena, J., Salunke, S., Knight, G., Mort, G. S., & Liesch, P. W. (2020). The learning subsystem interplay in service innovation in born global service firm internationalization. Industrial Marketing Management, 89, 181–195. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.05.012

Xu, S., He, J., Morrison, A. M., De Domenici, M., & Wang, Y. (2022). Entrepreneurial networks, effectuation and business model innovation of startups: The moderating role of environmental dynamism. Creativity and Innovation Management, 31(3), 460–478. https://doi.org/10.1111/caim.12514

Yuana, R., Prasetio, E. A., Syarief, R., Arkeman, Y., & Suroso, A. I. (2021). System Dynamic and Simulation of Business Model Innovation in Digital Companies: An Open Innovation Approach. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(4), 219. https://doi.org/10.3390/joitmc7040219

FINANCIACIÓN

Ninguna.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

Ninguno.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Marlene Sarahi Dominguez-Fernández y Geovina Martínez.

Curación de datos: Marlene Sarahi Dominguez-Fernández y Geovina Martínez.

Análisis formal: Marlene Sarahi Dominguez-Fernández y Geovina Martínez.

Investigación: Marlene Sarahi Dominguez-Fernández y Geovina Martínez.

Metodología: Marlene Sarahi Dominguez-Fernández y Geovina Martínez.

Administración del proyecto: Marlene Sarahi Dominguez-Fernández y Geovina Martínez.

Software: Marlene Sarahi Dominguez-Fernández y Geovina Martínez.

Supervisión: Marlene Sarahi Dominguez-Fernández y Geovina Martínez.

Validación: Marlene Sarahi Dominguez-Fernández y Geovina Martínez.

Visualización: Marlene Sarahi Dominguez-Fernández y Geovina Martínez.

Redacción – borrador original: Marlene Sarahi Dominguez-Fernández y Geovina Martínez.

Redacción – revisión y edición: Marlene Sarahi Dominguez-Fernández y Geovina Martínez.