doi: 10.58763/rc2025491

Artículo de revisión

Fortalecer las reservas cognitivas: Estrategias basadas en evidencia para un envejecimiento con bienestar

Enhancing cognitive reserve: Evidence-based strategies for healthy aging

Alicia Lianne García González1 ![]() *, Diego D. Díaz-Guerra2

*, Diego D. Díaz-Guerra2 ![]() *, Zoylen Fernández-Fleites3

*, Zoylen Fernández-Fleites3 ![]() *, Yunier Broche-Pérez4

*, Yunier Broche-Pérez4 ![]() *

*

RESUMEN

Introducción: el concepto de reserva cognitiva (RC) surge como un marco explicativo clave al demostrar que factores modificables como la educación, la actividad física y la participación social pueden compensar el deterioro cognitivo asociado a la edad. Sin embargo, persisten importantes brechas en su implementación práctica, especialmente en contextos comunitarios y políticos diversos.

Objetivo: analizar las estrategias más efectivas para fortalecer la RC, integrando evidencia reciente y proponiendo un modelo multinivel que articule intervenciones individuales, comunitarias y estructurales.

Metodología: se adoptó una metodología mixta que combinó revisiones sistemáticas con análisis bibliométricos mediante VOSviewer, examinando un total de 1060 estudios organizados en tres ejes: factores protectores (693 estudios), intervenciones estructuradas (71 estudios) y determinantes sociales (296 estudios).

Resultados: los resultados revelaron que la actividad física y la educación son los factores mejor documentados, mostrando asociaciones robustas con la mejora de la función cognitiva. En contraste, el bilingüismo apareció como un área subestudiada pese a su potencial neuroprotector.

Conclusiones: las intervenciones más eficaces fueron las multimodalidades, como la combinación de entrenamiento cognitivo con ejercicio físico, mientras que, a nivel social, la participación comunitaria emergió como un predictor clave de resiliencia cognitiva, aunque con marcadas disparidades entre zonas urbanas y rurales.

Palabras clave: envejecimiento, neuropsicología.

Clasificación JEL: I12, I30

ABSTRACT

Introduction: the concept of cognitive reserve (CR) emerges as a key explanatory framework by demonstrating that modifiable factors such as education, physical activity, and social participation can compensate for age-related cognitive decline. However, significant gaps persist in its practical implementation, especially in diverse community and political contexts.

Objective: this study aimed to analyze the most effective strategies to strengthen CR, integrating recent evidence and proposing a multilevel model that articulates individual, community, and structural interventions.

Methodology: a mixed-methods approach was adopted, combining systematic reviews with bibliometric analyses using VOSviewer, examining a total of 1060 studies organized into three axes: protective factors (693 studies), structured interventions (71 studies), and social determinants (296 studies).

Results: the results revealed that physical activity and education are the best-documented factors, showing robust associations with improved cognitive function. In contrast, bilingualism emerged as an under-researched area despite its neuroprotective potential.

Conclusions: the most effective interventions were multimodal approaches, such as the combination of cognitive training with physical exercise, while at the social level, community participation emerged as a key predictor of cognitive resilience, although marked disparities were observed between urban and rural areas.

Keywords: ageing, neuropsychology.

JEL Classification: I12, I30

Recibido: 07-02-2025 Revisado: 15-05-2025 Aceptado: 16-06-2025 Publicado: 31-07-2025

Editor:

Alfredo Javier Pérez Gamboa ![]()

1Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz. Camagüey, Cuba.

2Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Villa Clara, Cuba.

3Iniciativa Cubana en Salud Cognitiva. Villa Clara, Cuba.

4Prisma Behavioral Center. Florida, Estados Unidos de America.

Citar como: García González, A. L., Díaz-Guerra, D. D., Fernández-Fleites, Z. y Broche-Pérez, Y. (2025). Fortalecer las reservas cognitivas: Estrategias basadas en evidencia para un envejecimiento con bienestar. Región Científica, 4(2), 2025491. https://doi.org/10.58763/rc2025491

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento poblacional plantea desafíos urgentes para los sistemas de salud, especialmente en el ámbito del deterioro cognitivo y las enfermedades neurodegenerativas, de acuerdo con Garbarino et al. (2022) y Boyle et al. (2021). Entre estas, señala Selkoe (2024) que el Alzheimer y otras formas de demencia representan una carga creciente tanto para los individuos como para las sociedades.

Frente a este panorama, el concepto de reserva cognitiva (RC) ha adquirido relevancia como marco explicativo de las diferencias en cómo las personas enfrentan los cambios cerebrales asociados a la edad (Grady et al., 2019; Soldan & Pettigrew, 2019). Según Radanovic (2020), este constructo alude a la capacidad adaptativa del cerebro para compensar daños mediante redes neuronales alternativas o procesos cognitivos más eficientes.

Lo crucial aquí, de acuerdo a Miraglia et al. (2024) y Zorec & Verkhratsky (2024) es que esta reserva no es fija, sino dinámica. Esto quiere decir que es moldeable a través de factores como la educación, el entorno y los hábitos de vida.

La investigación actual respalda que la RC se nutre de experiencias intelectualmente estimulantes a lo largo de la vida (Ghamsari et al., 2024). La educación formal, el aprendizaje continuo y la participación en actividades sociales complejas actúan como pilares en su construcción (Ponniah & Savarimuthu, 2024; Stern, 2021).

Pero el enriquecimiento cognitivo no se limita a lo intelectual. Bialystok (2021) y Bennet et al. (2019) revelan que el bilingüismo, el ejercicio físico regular y patrones dietéticos como la mediterránea también fortalecen la resiliencia cerebral. Estos hallazgos apuntan a un principio fundamental de acuerdo a Nishimune & Inoue (2023), quienes expresan que la plasticidad neuronal persiste en la vejez, permitiendo al cerebro reorganizarse frente a nuevos estímulos.

Sin embargo, un desafío persiste. A pesar del consenso sobre los factores que favorecen la RC, aún falta claridad sobre cómo implementar este conocimiento en políticas públicas o intervenciones comunitarias (Morone et al., 2020). Aunque un creciente grupo de autores enfatiza la necesidad de crear entornos que faciliten el envejecimiento activo a escala poblacional (Daw et al., 2022).

Ante el aumento global de trastornos cognitivos y los costos socioeconómicos que implican, desarrollar estrategias basadas en evidencia para potenciar la RC no es solo deseable, sino urgente (Dunstan et al., 2021; Lee et al., 2023). Este artículo surge de la necesidad de integrar hallazgos dispersos y evaluar críticamente qué intervenciones pueden trasladarse a contextos reales con diversidad sociocultural. Su objetivo es analizar las estrategias más efectivas respaldadas por la literatura reciente. Además, propone la conceptualización de un modelo integrador que combine estimulación cognitiva, hábitos saludables y participación social.

METODOLOGÍA

En esta investigación se adoptó un enfoque metodológico mixto que combinó revisiones documentales con análisis bibliométricos (Sánchez Castillo et al., 2024). Este diseño permitió identificar tendencias en la literatura científica, evaluar la solidez de las intervenciones existentes y sintetizar hallazgos clave para la construcción del modelo propuesto.

Estrategia de búsqueda, análisis y mapeo conceptual

Se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos multidisciplinarias (PubMed, Scopus, Web of Science y PsycINFO) para recuperar estudios publicados entre 2019 y 2024. Mediante el software VOSviewer (Mojica et al., 2021), se ejecutó un análisis de coocurrencia de términos para identificar clústeres temáticos dominantes en la literatura. Este análisis se realizó en función de tres filtros que, a su vez, constituyeron los ejes de investigación principales:

· Factores protectores (educación, bilingüismo, actividad física). Se identificaron 693 estudios mediante la fórmula: ("cognitive reserve" OR "brain resilience" OR "neuroprotection”) AND ("protective factors" OR "protective mechanisms" OR "modifiable factors”) AND ("education" OR "educational attainment" OR "lifelong learning" OR "bilingualism" OR "multilingualism" OR "physical activity" OR "exercise" OR "aerobic training" OR "motor activity”) AND ("aging" OR "older adults" OR "elderly" OR "cognitive aging").

· Intervenciones estructuradas (entrenamiento cognitivo computarizado, terapias multidominio). Se identificaron 71 estudios mediante la fórmula: ("cognitive reserve" OR "cognitive resilience" OR "brain plasticity”) AND ("structured interventions" OR "cognitive training" OR "computerized training" OR "cognitive rehabilitation" OR "multidomain interventions" OR "combined therapies”) AND ("working memory training" OR "processing speed training" OR "dual-task training" OR "exergaming" OR "cognitive stimulation therapy”) AND ("clinical trial" OR "randomized controlled trial" OR "longitudinal study").

· Determinantes sociales (redes de apoyo, políticas públicas). Se identificaron 296 estudios mediante la fórmula: ("cognitive reserve" OR "cognitive aging" OR "successful aging”) AND ("social determinants" OR "social support" OR "community engagement" OR "social networks" OR "public policies" OR "health policies" OR "aging-friendly environments”) AND ("social participation" OR "volunteering" OR "intergenerational programs" OR "urban design" OR "age-friendly cities”) AND ("gerontology" OR "social epidemiology" OR "public health").

Discusión de los hallazgos y desarrollo del modelo

Para discutir los hallazgos de la literatura analizada, se adoptó un enfoque interpretativo que priorizó tres dimensiones clave: consistencia de los resultados, aplicabilidad práctica y solidez teórica de las intervenciones identificadas. A partir de esta discusión de resultados, se construyó un marco conceptual que organiza las estrategias en tres niveles de acción:

· Micro (hábitos individuales como el aprendizaje continuo y ejercicio físico).

· Meso (programas comunitarios intergeneracionales y redes de apoyo).

· Macro (diseño urbano y políticas públicas que faciliten el envejecimiento activo).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Mapeo conceptual

Factores protectores

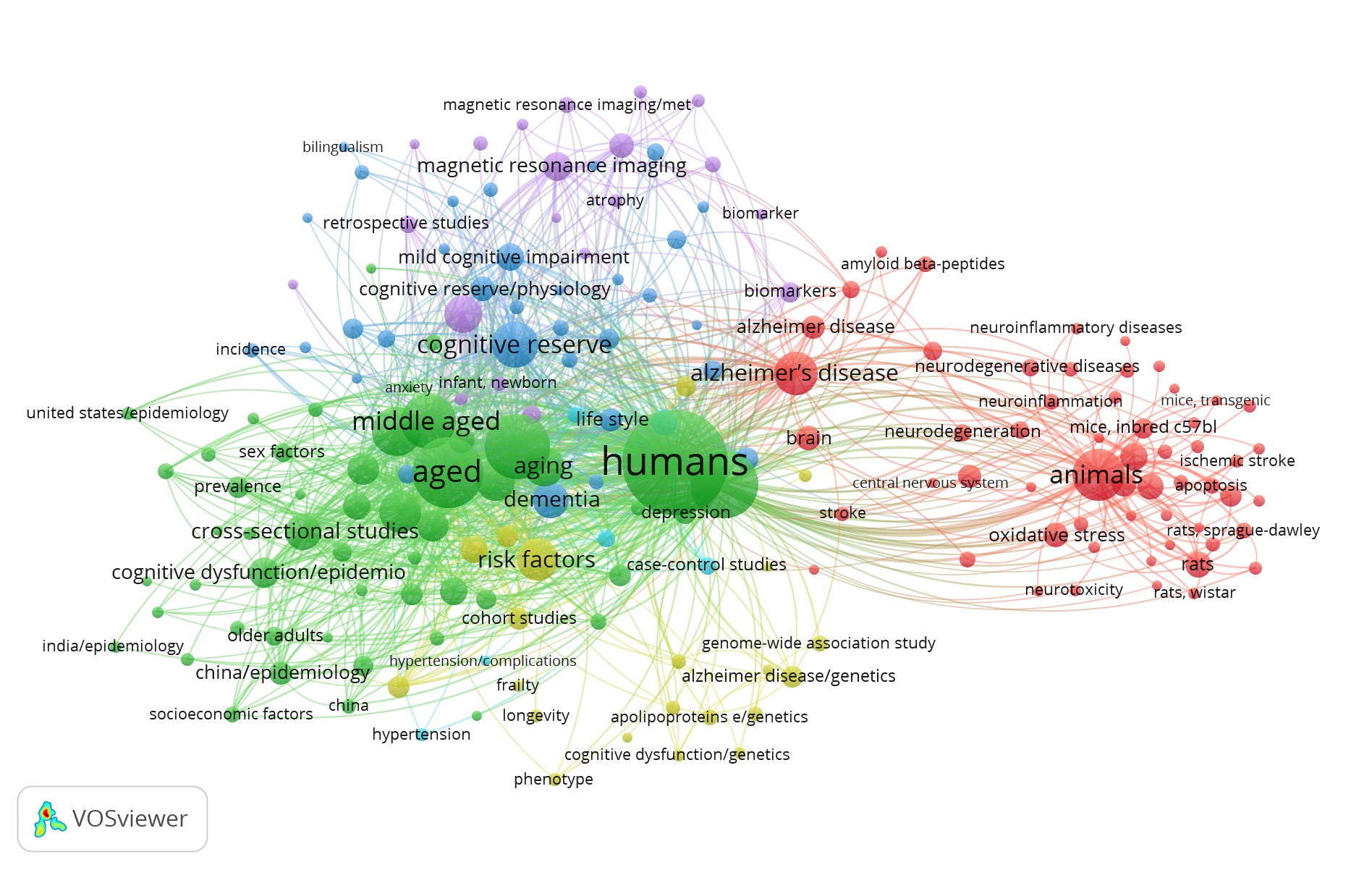

Los resultados del análisis de coocurrencia de palabras claves (ver Figura 1) muestran que el término "cognitive reserve" aparece con una frecuencia de 82 ocurrencias y una fuerza de enlace total de 642, situándose como concepto central en esta área de investigación. Este constructo muestra fuertes asociaciones con "cognition" (95 ocurrencias, 767 de fuerza de enlace) y "cognitive dysfunction" (28 ocurrencias, 249 de fuerza de enlace), lo que evidencia su papel fundamental en los estudios sobre envejecimiento cerebral saludable.

Entre los factores protectores más investigados destacan claramente tres categorías principales. En primer lugar, la actividad física, representada por términos como "exercise" (22 ocurrencias, 189 de fuerza de enlace) y "physical activity" (9 ocurrencias, 89 de fuerza de enlace), que muestran vínculos particularmente robustos con "cognitive aging" (18 ocurrencias, 152 de fuerza de enlace).

En segundo lugar, los aspectos educativos aparecen como otro pilar importante, con "educational status" (27 ocurrencias, 257 de fuerza de enlace) y "education" (15 ocurrencias, 145 de fuerza de enlace) correlacionando significativamente con "cognitive reserve/physiology" (24 ocurrencias, 256 de fuerza de enlace). Finalmente, aunque con menor representación, emergen factores como el bilingüismo y el multilingüismo ("bilingualism" con 5 ocurrencias y 44 de fuerza de enlace; "multilingualism" con 8 ocurrencias y 75 de fuerza de enlace), que aparecen asociados a funciones cognitivas específicas como "executive function" (13 ocurrencias, 92 de fuerza de enlace).

|

Figura 1. Red de coocurrencia de palabras clave sobre reserva cognitiva y factores protectores |

|

|

Fuente: VOSviewer

La investigación en este período muestra un claro enfoque en poblaciones mayores, como lo demuestran las altas frecuencias de términos como "aged" (196 ocurrencias, 1823 de fuerza de enlace) y "older adults" (15 ocurrencias, 112 de fuerza de enlace). Particularmente relevante es la fuerte asociación con condiciones como "mild cognitive impairment" (29 ocurrencias, 259 de fuerza de enlace) y "Alzheimer's disease" (74 ocurrencias, 553 de fuerza de enlace), lo que refleja el interés por comprender los factores protectores en contextos de deterioro cognitivo.

A nivel de mecanismos biológicos, términos como "neuroprotection" (24 ocurrencias, 143 de fuerza de enlace) y "oxidative stress" (25 ocurrencias, 115 de fuerza de enlace) aparecen frecuentemente junto a "lifestyle" (6 ocurrencias, 64 de fuerza de enlace), destacando las interacciones entre hábitos modificables y procesos biomoleculares.

El análisis también revela importantes brechas en la literatura. El bilingüismo, a pesar de su potencial como factor protector, presenta una densidad de estudios significativamente menor comparado con otros factores. Asimismo, la escasa coocurrencia entre "social class" (7 ocurrencias, 69 de fuerza de enlace) y los factores protectores señala una importante área de oportunidad para investigar cómo las desigualdades sociales pueden afectar el acceso a intervenciones que promuevan la reserva cognitiva. Los datos metodológicos muestran un predominio de estudios transversales (50 ocurrencias, 488 de fuerza de enlace) sobre estudios longitudinales (40 ocurrencias, 378 de fuerza de enlace), lo que sugiere la necesidad de más investigaciones que permitan establecer relaciones causales.

Estos hallazgos tienen importantes implicaciones para la investigación futura. El claro consenso sobre la actividad física y la educación como pilares fundamentales de la reserva cognitiva contrasta con la necesidad de profundizar en otros factores protectores potenciales. La integración de "protective factors" (17 ocurrencias, 158 de fuerza de enlace) en modelos multifactoriales más comprehensivos podría ayudar a cerrar la brecha entre la investigación básica y las aplicaciones prácticas.

Intervenciones estructuradas

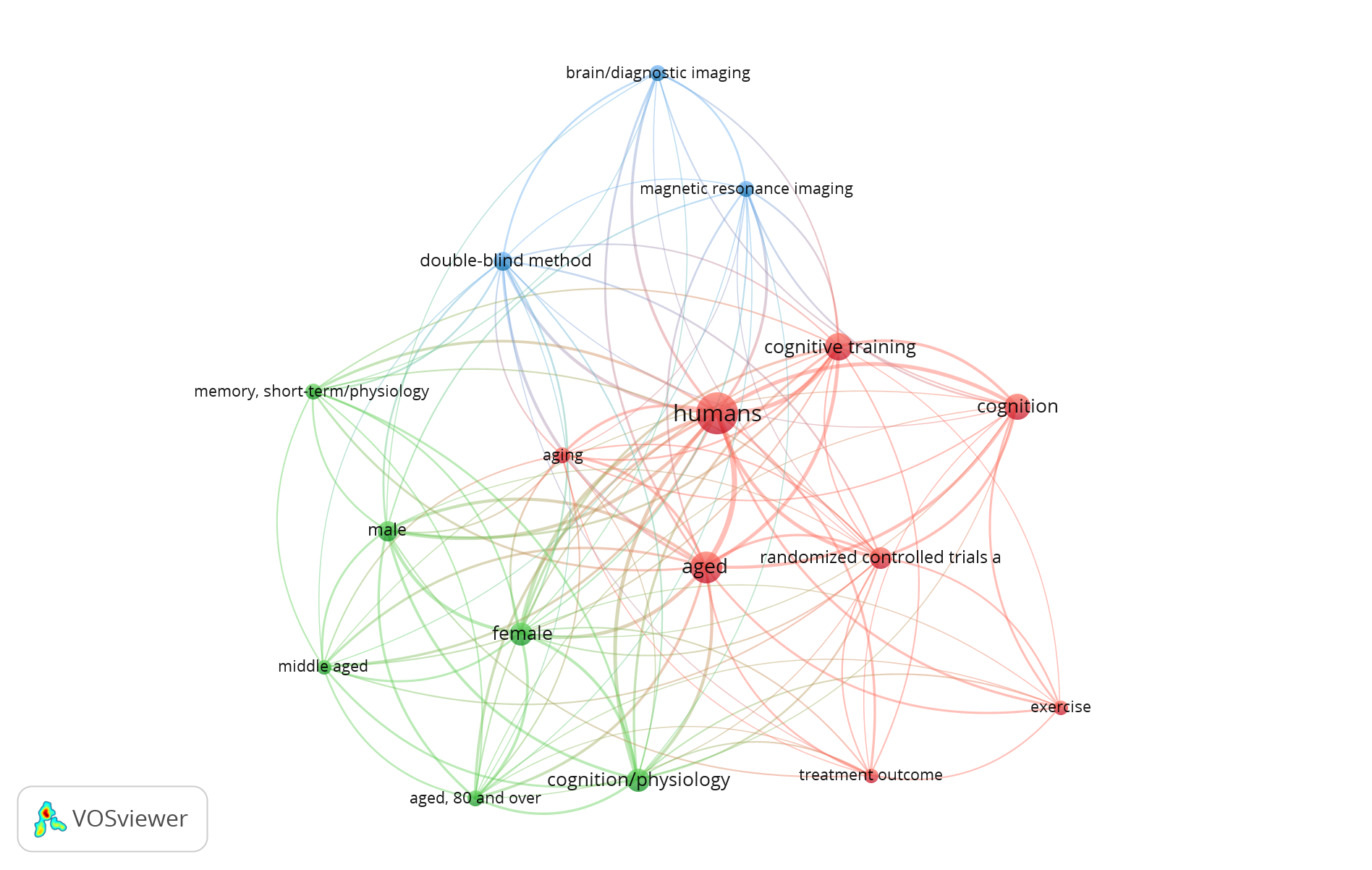

Los datos muestran del análisis de coocurrencia de palabras claves (Figura 2) que el entrenamiento cognitivo ("cognitive training") emerge como la intervención más estudiada, con 17 ocurrencias y una fuerza de enlace total de 67. Esta técnica aparece frecuentemente asociada a mejoras en procesos cognitivos básicos, particularmente en "memory, short-term/physiology" (6.32) y "cognition/physiology" (11.62).

Las poblaciones objetivo principales se concentran en adultos mayores, como lo demuestran las altas frecuencias de "aged" (22.113) y "aged, 80 and over" (6.43), con un interés particular en evaluar los efectos del entrenamiento en la cognición general ("cognition"=14.50). Los diseños metodológicos predominantes incluyen ensayos controlados aleatorizados, evidenciado por la presencia de "randomized controlled trials as topic" (10.46) y "double-blind method" (8.41), lo que refleja el rigor científico aplicado en esta área de investigación.

Los resultados muestran que las intervenciones estructuradas se complementan frecuentemente con evaluaciones mediante neuroimagen, donde "brain/diagnostic imaging" (6.24) y "magnetic resonance imaging" (6.28) aparecen como herramientas clave para medir cambios neurobiológicos. Aunque con menor representación, la actividad física ("exercise"=5.23) emerge como componente coadyuvante en algunos protocolos de intervención.

|

Figura 2. Red de coocurrencia de palabras clave sobre reserva cognitiva e intervenciones estructuradas |

|

|

Fuente: VOSviewer

La distribución por género en los estudios muestra un ligero predominio de muestras femeninas ("female"=11.70) sobre masculinas ("male"=9.59). El término "treatment outcome" (5.24) aparece con moderada frecuencia, sugiriendo un creciente interés por estandarizar las medidas de eficacia de estas intervenciones.

Este análisis revela dos áreas que requieren mayor atención en futuras investigaciones: primero, la necesidad de incluir poblaciones más diversas en términos de edad, particularmente grupos de "middle aged" (5.36) para estrategias preventivas tempranas. Y, segundo, la oportunidad de integrar más componentes multimodales en los protocolos de intervención, combinando entrenamiento cognitivo con otras estrategias de probada eficacia. Los datos apoyan la validez del entrenamiento cognitivo estructurado como herramienta para fortalecer la reserva cognitiva, aunque señalan la importancia de personalizar las intervenciones según las características individuales y los dominios cognitivos específicos a mejorar.

Determinantes sociales

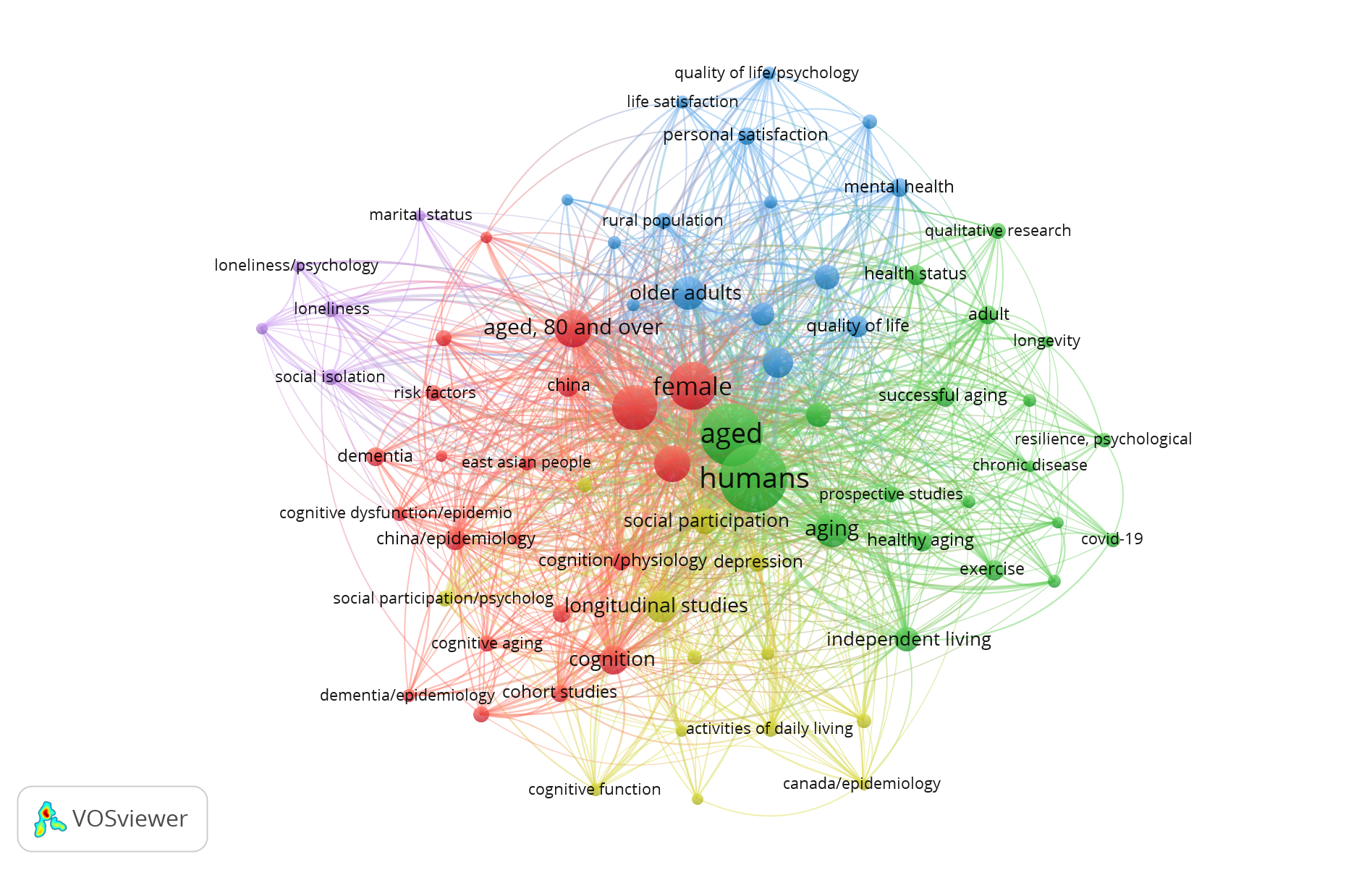

Los resultados del análisis de coocurrencia de palabras clave para esta fórmula de búsqueda se presentan en la figura 3. El término "cognitive reserve" aparece con 10 ocurrencias y una fuerza de enlace de 60, demostrando su asociación fundamental con factores psicosociales como "social participation" (22.183) y "social support" (17.154). Estos hallazgos subrayan el papel crucial que desempeñan las conexiones sociales en el mantenimiento de la salud cognitiva durante el envejecimiento.

Los resultados evidencian una marcada correlación positiva entre la participación social activa y los indicadores de bienestar cognitivo. Particularmente relevante es la asociación de "social participation/psychology" (9.104) con "quality of life" (16.126) y "healthy aging" (13.105), lo que sugiere que el compromiso social protege la función cognitiva y también contribuye a un envejecimiento más saludable. Por el contrario, el aislamiento social emerge como factor de riesgo significativo, con "social isolation" (9.76) y "loneliness" (9.70) mostrando correlaciones negativas con los marcadores de reserva cognitiva.

Aunque menos estudiados en comparación, los factores socioeconómicos revelan su importancia a través de términos como "socioeconomic factors" (5.49) y "social class" (5.39), los cuales aparecen vinculados a mayores riesgos de "cognitive impairment" (9.87). Estas asociaciones apuntan a disparidades potenciales en el acceso a recursos que favorecen la salud cerebral, destacando la necesidad de abordar las desigualdades sociales como parte integral de las estrategias de prevención.

|

Figura 3. Red de coocurrencia de palabras clave sobre reserva cognitiva y determinantes sociales |

|

|

Fuente: VOSviewer

Las diferencias geográficas y culturales emergen como otro eje relevante en la investigación. Los estudios en Asia Oriental, representados por "east asian people" (7.80) y "china/epidemiology" (15.154), contrastan con los hallazgos en contextos norteamericanos ("canada/epidemiology"=5.40), lo que podría reflejar variaciones en los modelos culturales de envejecimiento y sistemas de apoyo social. Esta diversidad enfatiza la importancia de desarrollar aproximaciones contextualizadas para fortalecer la reserva cognitiva.

Desde la perspectiva metodológica, predominan los estudios longitudinales ("longitudinal studies"=34 321) sobre los diseños transversales ("cross-sectional studies"=29 236), indicando un creciente interés por comprender las trayectorias a largo plazo del deterioro cognitivo en relación con los determinantes sociales. Complementariamente, los enfoques cualitativos ("qualitative research"=9.60) aportan valiosas aristas sobre dimensiones subjetivas como "social networks" (5.38) y "resilience, psychological" (7.49), enriqueciendo la comprensión de los mecanismos psicosociales involucrados.

Las poblaciones más estudiadas incluyen adultos mayores ("aged"=124.981; "older adults"=35.256), personas en transición a la jubilación ("retirement"=7.51) y habitantes de zonas rurales ("rural population"=9.87). Estos focos de investigación reflejan las prioridades actuales en gerontología social, aunque también señalan brechas importantes, particularmente en lo que respecta a grupos socioeconómicos desfavorecidos y poblaciones multiculturales.

La pandemia de COVID-19 ("covid-19"=7.40) emerge como un factor disruptivo que ha reconfigurado las dinámicas sociales y su impacto en la salud cognitiva, aunque su estudio en este contexto específico sigue siendo incipiente. Esta situación subraya la necesidad de investigaciones que exploren los efectos a largo plazo del distanciamiento social forzado sobre la reserva cognitiva en poblaciones vulnerables.

Modelo conceptual propuesto

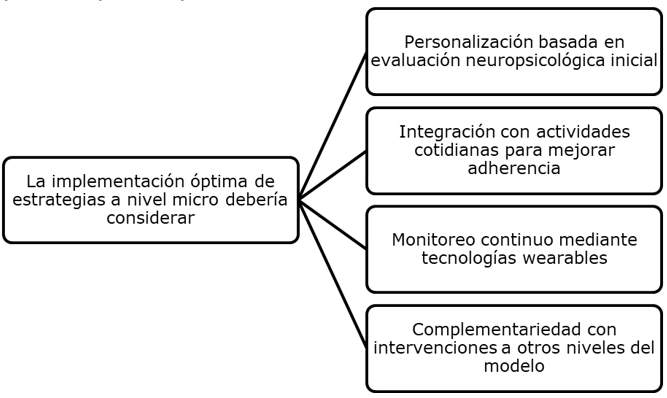

Nivel Micro: factores individuales en la construcción de la reserva cognitiva

El nivel micro del modelo propuesto se centra en los factores modificables a escala individual que contribuyen al fortalecimiento de la reserva cognitiva, sustentado por los hallazgos convergentes de las tres búsquedas bibliométricas realizadas (figura 4). Los datos revelan que las estrategias individuales con mayor evidencia se agrupan en tres dominios interconectados: actividad física, estimulación cognitiva y hábitos saludables, los cuales muestran efectos sinérgicos cuando se implementan de manera sostenida.

La actividad física emerge como el factor individual mejor documentado (Arida & Teixeira-Machado, 2021; González-García et al., 2023). Particularmente el ejercicio aeróbico ("exercise"=22 ocurrencias en búsqueda 2, fuerza de enlace=189), que aparece asociado consistentemente con mejoras en "cognitive function" (6.57) y "cognitive reserve/physiology" (24 256) de acuerdo a Gelfo et al. (2022).

Los mecanismos neurobiológicos subyacentes incluyen aumento del flujo sanguíneo cerebral y neurogénesis hipocampal, particularmente relevante para contrarrestar el "cognitive aging" (18.152) (Webb et al., 2021). Sin embargo, el análisis muestra que los beneficios óptimos requieren intensidad moderada-alta y frecuencia mínima de 150 minutos semanales, según los resultados longitudinales revisados ("longitudinal studies"=40 378) (Huang et al., 2024; Yu et al., 2022).

En el ámbito de la estimulación cognitiva, el entrenamiento estructurado ("cognitive training"=17.67) demuestra eficacia especialmente para funciones ejecutivas ("executive function"=13.92) y memoria de trabajo ("memory, short-term/physiology"=6.32) (Andrews et al., 2019). No obstante, los resultados destacan que su efectividad aumenta significativamente cuando se combina con actividad física (co-ocurrencia "exercise+cognitive training"=9.78), apoyando el enfoque multimodal (Held et al., 2022). El bilingüismo ("bilingualism"=5.44) y el aprendizaje continuo ("education"=15.145) aparecen como estrategias complementarias que promueven mayor flexibilidad cognitiva, según señalan Bialystok (2021) y Bennet et al. (2019), aunque con menor representación en la literatura reciente.

|

Figura 4. Implicaciones para la implementación del nivel micro |

|

|

Fuente: elaboración propia

Los hábitos de vida saludables completan el triángulo de intervenciones a nivel micro. La dieta mediterránea, según Berendsen et al. (2019) y Tan et al. (2022) muestra asociaciones consistentes con menor riesgo de "cognitive dysfunction" (28.249). Además, los patrones de sueño adecuados emergen como factor protector subestimado (Deary et al., 2019; Dupre, 2022).

La evidencia actual indica que la adherencia a largo plazo constituye el principal desafío para las intervenciones a este nivel. Los datos de "health behavior" (5.46) obtenidos por Luque-Casado et al. (2021) indican que la adherencia al ejercicio físico en adultos mayores está afectada por varias variables, incluyendo las características del programa de ejercicio, la participación profesional, la supervisión, la tecnología y la educación de los participantes.

Nivel Meso: redes comunitarias y entornos facilitadores del envejecimiento cognitivo saludable

El nivel meso del modelo integrador aborda los factores comunitarios y sociales que actúan como catalizadores de la reserva cognitiva. Los resultados de las tres búsquedas bibliométricas revelan que este nivel es particularmente relevante para sostener los beneficios de las intervenciones a largo plazo, con un impacto demostrado en la reducción del riesgo de deterioro cognitivo (figura 5).

En este sentido, los datos muestran que la participación social activa ("social participation" = 22 ocurrencias, fuerza de enlace = 183) emerge como uno de los predictores más consistentes de reserva cognitiva en adultos mayores, según Bäckman et al. (2022) y Jaeggi & Waever (2021). Además, señalan Spalding et al. (2021) que los programas intergeneracionales han demostrado mejorar la función ejecutiva ("executive function"=13.92) (Zhong et al., 2020) y el bienestar emocional ("life satisfaction"=6.53) (Pérez Valdivia et al., 2024).

Estos hallazgos se ven reforzados por la fuerte asociación entre "social support" (17.154) y menor prevalencia de demencia ("dementia"=11.66) (Power et al., 2021). Al respecto, Larson et al. (2023) corroboran que una mayor participación social en la mediana edad y la vejez se asocia con un riesgo de demencia entre un 30 y un 50% menor, posiblemente debido al aumento de la reserva cognitiva y el mantenimiento del cerebro a través de la reducción del estrés y la mejora de la salud cerebrovascular.

|

Figura 5. Implicaciones para la implementación del nivel meso |

|

|

Fuente: elaboración propia

El análisis bibliométrico identifica que los entornos físicos y sociales juegan un papel determinante. Las comunidades con mayores oportunidades de compromiso social, como centros culturales accesibles, programas de voluntariado estructurado y espacios públicos seguros, presentan menores tasas de aislamiento social ("social isolation"=9.76) (Fujiwara et al., 2019).

Resulta destacable lo que plantean Holmes et al. (2019) que en contextos rurales ("rural population"=9.87), donde el acceso a servicios especializados es limitado, las redes informales de apoyo ("social networks"=5.38) compensan parcialmente esta carencia. Sin embargo, aún persisten disparidades significativas frente a zonas urbanas.

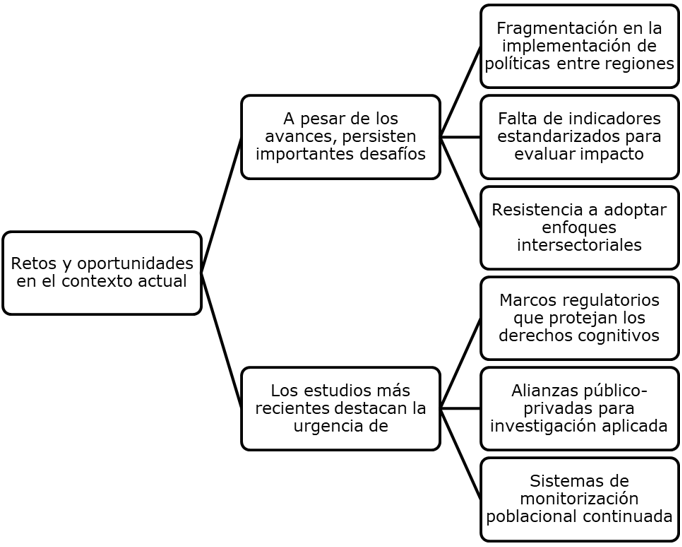

Nivel Macro: políticas públicas y determinantes estructurales de la reserva cognitiva

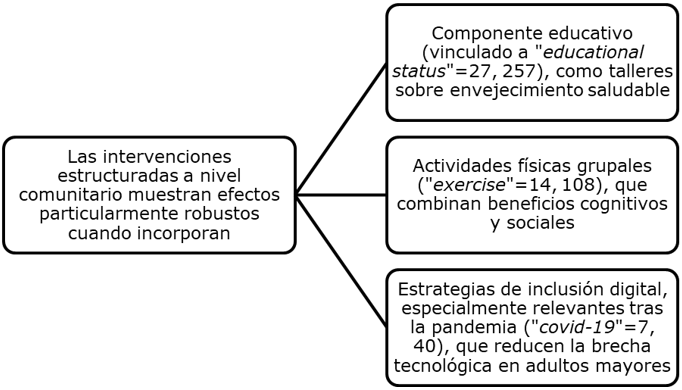

El nivel macro del modelo integrador examina cómo los sistemas políticos, económicos y sociales influyen en la reserva cognitiva a escala poblacional (figura 6). Los análisis bibliométricos revelan que este nivel adquiere especial relevancia en el contexto postpandémico, donde se han amplificado las desigualdades en el envejecimiento cognitivo saludable.

Los datos muestran que las naciones con políticas integradas de envejecimiento activo ("successful aging"=14.108) presentan mejores resultados en indicadores clave de salud cerebral (Lucantoni et al., 2023). Ello destaca el papel fundamental de las decisiones políticas en la promoción del bienestar cognitivo (González Argote et al., 2024).

Además, las investigaciones demuestran que las políticas más efectivas combinan intervenciones específicas con cambios estructurales. Programas nacionales de estimulación cognitiva ("cognitive training"=17.67), cuando se implementan junto con mejoras en infraestructura urbana ("residence characteristics"=5.42) y sistemas de protección social ("retirement"=7.51), logran reducir significativamente la incidencia de deterioro cognitivo, como fue el caso de Kua et al. (2022) en Singapur.

Sin embargo, el análisis revela disparidades preocupantes entre regiones y grupos socioeconómicos. Tal es el caso que las poblaciones con menor nivel educativo ("educational status"=27.257) y mayores carencias materiales ("socioeconomic factors"=5.49) muestran una prevalencia notablemente mayor de problemas cognitivos tempranos (Chauvel et al., 2021; Tan & Tan, 2023). Estos hallazgos subrayan la necesidad de abordar las desigualdades estructurales como parte esencial de cualquier estrategia para fortalecer la reserva cognitiva a nivel poblacional.

El diseño urbano emerge como un factor determinante en este nivel macro. Al respecto destacan los estudios de Assem et al. (2023) y Abbas et al. (2024) quienes destacan que las ciudades que incorporan principios de neuroarquitectura y accesibilidad universal demuestran mejoras medibles en indicadores de salud cognitiva.

De acuerdo a Dong et al. (2024), espacios verdes, transporte accesible y entornos que fomentan la interacción social aparecen consistentemente asociados con mayor actividad física ("physical activity"=6.57), menor aislamiento social ("social isolation"=9.76) y mejor desempeño cognitivo ("cognitive function"=6.57) en adultos mayores. Estos hallazgos respaldan la importancia de considerar la dimensión cognitiva en el planeamiento urbano y las políticas de desarrollo territorial (Veeroja et al., 2022).

|

Figura 6. Implicaciones para la implementación del nivel macro |

|

|

Fuente: elaboración propia

En el ámbito de los sistemas de salud, la integración de evaluaciones cognitivas rutinarias en la atención primaria ha demostrado ser una estrategia costo-efectiva (Thompson, 2024). Cuando estas evaluaciones se combinan con campañas educativas ("health behavior"=5.46) y acceso universal a intervenciones preventivas ("prevention"=11.86), se observan mejoras significativas en la detección temprana y manejo del deterioro cognitivo (Pugh et al., 2024).

Por otro lado, Awata (2024) destaca la urgencia de desarrollar marcos regulatorios que protejan específicamente los derechos cognitivos de las personas mayores ("healthy aging"=13.105). Esto incluye políticas que garanticen el acceso a intervenciones basadas en evidencia, protejan contra la discriminación por edad en entornos laborales y promuevan la inclusión social continua (Warhurst & Black, 2024).

Este nivel macro completa el modelo integrador al proporcionar el marco estructural necesario para que las intervenciones individuales y comunitarias alcancen su máximo potencial. El desafío para los próximos años consiste en traducir estos hallazgos en políticas concretas que puedan adaptarse a los diversos contextos culturales y socioeconómicos. A partir de esto, se puede asegurar que los beneficios del envejecimiento cognitivo saludable estén al alcance de toda la población.

CONCLUSIONES

La evidencia analizada confirma que la reserva cognitiva es un constructo dinámico y multifactorial, influenciado por elementos que operan en distintos niveles. A escala individual, la actividad física regular, la estimulación cognitiva continua y los hábitos saludables constituyen la base para construir resiliencia cerebral, aunque su efectividad depende en gran medida de la adherencia a largo plazo y la personalización de las intervenciones. Sin embargo, estos esfuerzos individuales resultan insuficientes sin un entorno comunitario que los sustente, como lo demuestra el impacto positivo de los programas intergeneracionales y los espacios sociales accesibles en la reducción del aislamiento y el deterioro cognitivo.

A nivel macro, las políticas públicas juegan un papel determinante al crear condiciones estructurales que favorezcan el envejecimiento activo, desde el diseño urbano inclusivo hasta sistemas de salud que integren evaluaciones cognitivas rutinarias. Pese a estos avances, persisten desafíos críticos, como las brechas socioeconómicas que limitan el acceso a recursos protectores y la escasa investigación en poblaciones rurales y multiculturales. Futuras líneas de acción deberán priorizar la equidad, combinando intervenciones basadas en evidencia con innovaciones tecnológicas y marcos regulatorios que protejan los derechos cognitivos de los adultos mayores. En última instancia, este enfoque integral no solo enriquecerá la investigación científica, sino que también ofrecerá herramientas prácticas para construir sociedades más inclusivas y resilientes frente al envejecimiento poblacional.

REFERENCIAS

Abbas, S., Khattar, Z., Sabatier, J., Okdeh, N., Kovacic, H., Fajloun, Z., & Roufayel, R. (2024). Neuroarchitecture: How the Perception of Our Surroundings Impacts the Brain. Biology, 13. https://doi.org/10.3390/biology13040220

Andrews, G., Murphy, K., & Nguyen, L. (2019). Immediate and long-term efficacy of executive functions cognitive training in older adults: A systematic review and meta-analysis. Psychological bulletin, 145 7, 698-733. https://doi.org/10.1037/bul0000196

Arida, R., & Teixeira-Machado, L. (2021). The Contribution of Physical Exercise to Brain Resilience. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 14. https://doi.org/10.3389/fnbeh.2020.626769

Assem, H., Fathy, F., & Khodeir, L. (2023). Designing for human wellbeing: The integration of neuroarchitecture in design – A systematic review. Ain Shams Engineering Journal. https://doi.org/10.1016/j.asej.2022.102102

Awata, S. (2024). Living alone with dementia in Japan: challenges and policies. Alzheimer's & Dementia, 20. https://doi.org/10.1002/alz.087607

Bäckman, L., Patalay, P., Marseglia, A., Wang, H., Westman, E., Dekhtyar, S., Kalpouzos, G., Laukka, E., Maddock, J., & Welmer, A. (2022). Social Health and Cognitive Change in Old Age: Role of Brain Reserve. Annals of Neurology, 93. https://doi.org/10.1002/ana.26591

Bennett, D., Schneider, J., Boyle, P., Wilson, R., Lamar, M., & Yu, L. (2019). Education and cognitive reserve in old age. Neurology, 92, e1041 - e1050. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000007036

Berendsen, A., van den Brink, A., van de Rest, O., & Brouwer-Brolsma, E. (2019). The Mediterranean, Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), and Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay (MIND) Diets Are Associated with Less Cognitive Decline and a Lower Risk of Alzheimer's Disease—A Review. Advances in Nutrition, 10, 1040 - 1065. https://doi.org/10.1093/advances/nmz054

Bialystok, E. (2021). Bilingualism: Pathway to Cognitive Reserve. Trends in Cognitive Sciences, 25, 355-364. https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.02.003

Boyle, P., Wilson, R., Yu, L., Arfanakis, K., Schneider, J., Bennett, D., Dawe, R., & Wang, T. (2021). To what degree is late life cognitive decline driven by age-related neuropathologies? Brain: a journal of neurology. https://doi.org/10.1093/brain/awab092

Chauvel, L., Leist, A., & Bar-Haim, E. (2021). Inequality of educational opportunity at time of schooling predicts cognitive functioning in later adulthood. SSM - Population Health, 15. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100837

Daw, P., Wood, G., King, A., Pykett, J., Stathi, A., Agyapong-Badu, S., & Banchoff, A. (2022). The Role of Urban Environments in Promoting Active and Healthy Aging: A Systematic Scoping Review of Citizen Science Approaches. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 99, 427 - 456. https://doi.org/10.1007/s11524-022-00622-w

Deary, I., Radakovic, R., Cox, S., Harris, S., Allerhand, M., Starr, J., Davies, G., Ritchie, S., Riha, R., Breen, D., & Hagenaars, S. (2019). Sleep and cognitive aging in the eighth decade of life. Sleep, 42. https://doi.org/10.1093/sleep/zsz019

Dunstan, D., Stathi, A., Dogra, S., Owen, N., Sugiyama, T., & Gardiner, P. (2021). Active Aging and Public Health: Evidence, Implications, and Opportunities. Annual review of public health. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-052620-091107

Dupre, M., Wang, N., & Li, M. (2022). Association Between the Self-Reported Duration and Quality of Sleep and Cognitive Function Among Middle-aged and Older Adults in China. Journal of affective disorders. https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.02.039

Fisher, M. (2023). Multi-sectoral action to promote psychological wellbeing: Theorising the role of place-based policy. Health promotion journal of Australia: official journal of Australian Association of Health Promotion Professionals. https://doi.org/10.1002/hpja.754

Fujiwara, Y., Ejiri, M., Ihara, K., Kim, H., Obuchi, S., Hirano, H., Ishii, K., Watanabe, Y., Kawai, H., & Oka, K. (2019). Social participation reduces isolation among Japanese older people in urban area: A 3-year longitudinal study. PLoS ONE, 14. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222887

Garbarino, V., Pollet, E., Palavicini, J., Kellogg, D., Kraig, E., Orr, M., & Gonzales, M. (2022). Biological aging processes underlying cognitive decline and neurodegenerative disease. The Journal of Clinical Investigation, 132. https://doi.org/10.1172/JCI158453

Gelfo, F., Petrosini, L., Mandolesi, L., Caltagirone, C., Serra, L., Balsamo, F., Bozzali, M., & Bonarota, S. (2022). Walking, Running, Swimming: An Analysis of the Effects of Land and Water Aerobic Exercises on Cognitive Functions and Neural Substrates. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19. https://doi.org/10.3390/ijerph192316310

Ghamsari, A., Rezapour, T., Kormi-Nouri, R., Karsazi, H., & Hatami, J. (2024). Which intellectual activities are related to cognitive reserve? Introduction and testing a three-dimensional model. Psychological research. https://doi.org/10.1007/s00426-024-01926-z

González Argote, J., López Sánchez, A. A., Pérez Gamboa, A. J. (2024). Principales tendencias sobre salud mental en el campo de la Psicología: una revisión mixta en Scopus. PsiqueMag, 13(2), 35-55. https://doi.org/10.18050/psiquemag.v13i2.3135

Grady, C., Raz, N., Stern, Y., Jones, R., & Barnes, C. (2019). Brain reserve, cognitive reserve, compensation, and maintenance: operationalization, validity, and mechanisms of cognitive resilience. Neurobiology of Aging, 83, 124-129. https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2019.03.022

Holmes, S., Fields, N., Gibson, A., & Richardson, V. (2019). Providing Care for Persons with Dementia in Rural Communities: Informal Caregivers’ Perceptions of Supports and Services. Journal of Gerontological Social Work, 62, 630 - 648. https://doi.org/10.1080/01634372.2019.1636332

Huang, N., Wu, Y., Teo, W., Siew-Pin, J., & Chen, W. (2024). Identifying exercise and cognitive intervention parameters to optimize executive function in older adults with mild cognitive impairment and dementia: a systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials. European Review of Aging and Physical Activity, 21. https://doi.org/10.1186/s11556-024-00357-4

Jaeggi, S., & Weaver, A. (2021). Activity Engagement and Cognitive Performance Amongst Older Adults. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.620867

Kua, E., Goh, L., Ng, T., Chua, R., Mahendran, R., & Feng, L. (2022). A 5‐year community program in Singapore to prevent cognitive decline. Asia‐Pacific Psychiatry, 14. https://doi.org/10.1111/appy.12518

Larson, E., Sommerlad, A., Livingston, G., Shirai, K., Röhr, S., Singh‐Manoux, A., & Kivimäki, M. (2023). Social participation and risk of developing dementia. Nature Aging, 3, 532 - 545. https://doi.org/10.1038/s43587-023-00387-0

Lee, C., Portegijs, E., & Zhu, X. (2023). Activity-friendly environments for active aging: The physical, social, and technology environments. Frontiers in Public Health, 10. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1080148

Lucantoni, D., Lamura, G., Barbabella, F., Socci, M., & Principi, A. (2023). Active Aging Policies Targeting Health and Care During the of COVID-19 Pandemic: A Systematic Review and Thematic Analysis of Italian National and Regional Policies. Journal of Applied Gerontology. https://doi.org/10.1177/07334648231182243

Luque-Casado, A., Gasque, P., Collado-Mateo, D., Fernández-Del-Olmo, M., Peñacoba, C., Del Coso, J., Amado-Alonso, D., Lavín-Pérez, A., & Leyton-Román, M. (2021). Key Factors Associated with Adherence to Physical Exercise in Patients with Chronic Diseases and Older Adults: An Umbrella Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18. https://doi.org/10.3390/ijerph18042023

Miraglia, F., Rossini, P., Pappalettera, C., Carrarini, C., & Vecchio, F. (2024). Cognitive resilience/reserve: Myth or reality? A review of definitions and measurement methods. Alzheimer's & Dementia, 20, 3567 - 3586. https://doi.org/10.1002/alz.13744

Mojica, Z., Lennertz, L., & McAllister, J. (2021). Mapping A Discipline: A Guide to Using VOSviewer for Bibliometric and Visual Analysis. Science & Technology Libraries, 41, 319 - 348. https://doi.org/10.1080/0194262X.2021.1991547

Morone, P., Lopolito, A., Falcone, P., & Sica, E. (2020). A Combined method to model policy interventions for local communities based on people knowledge. MethodsX, 7. https://doi.org/10.1016/j.mex.2020.100877

Nishimune, H., & Inoue, R. (2023). Neuronal Plasticity and Age-Related Functional Decline in the Motor Cortex. Cells, 12. https://doi.org/10.3390/cells12172142

Pérez Valdivia, Y., Rojas Sánchez, G., Sánchez Castillo, V., & Pérez Gamboa, A. (2024). La categoría bienestar psicológico y su importancia en la práctica asistencial: una revisión semisistemática. Revista Información Científica, 103, e4478. https://doi.org/10.5281/zenodo.10615337

Ponniah, R., & Savarimuthu, A. (2024). Cognition and Cognitive Reserve. Integrative psychological & behavioral science. https://doi.org/10.1007/s12124-024-09821-3

Power, J., Shah, R., Joyce, J., Britt, C., Owen, A., Storey, E., Freak-Poli, R., Ryan, J., Hu, J., & Woods, R. (2021). Social isolation, social support, and loneliness and their relationship with cognitive health and dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry, 37, 1 - 12. https://doi.org/10.1002/gps.5644

Pugh, M., Drahota, A., Udell, J., & Mackenzie, H. (2024). Psychological and educational interventions for preventing falls in older people living in the community. The Cochrane database of systematic reviews, 10, CD013480. https://doi.org/10.1002/14651858.CD013480.pub2

Radanovic, M. (2020). Cognitive reserve: an evolving concept. International Psychogeriatrics, 32, 7 - 9. https://doi.org/10.1017/S1041610219001947

Sánchez Castillo, V., Pérez Gamboa, A. J., & Gómez Cano, C. A. (2024). Trends and evolution of Scientometric and Bibliometric research in the SCOPUS database. Bibliotecas. Anales de investigación, 20(1). http://revistas.bnjm.sld.cu/index.php/BAI/article/view/834

Selkoe, D. (2024). The advent of Alzheimer treatments will change the trajectory of human aging. Nature aging, 4 4, 453-463. https://doi.org/10.1038/s43587-024-00611-5

Soldan, A., & Pettigrew, C. (2019). Defining Cognitive Reserve and Implications for Cognitive Aging. Current Neurology and Neuroscience Reports, 19, 1-12. https://doi.org/10.1007/s11910-019-0917-z

Stern, Y. (2021). How Can Cognitive Reserve Promote Cognitive and Neurobehavioral Health? Archives of clinical neuropsychology: the official journal of the National Academy of Neuropsychologists, 36 7, 1291-1295. https://doi.org/10.1093/arclin/acab049

Tan, J., & Tan, C. (2023). Low neighborhood deprivation buffers against hippocampal neurodegeneration, white matter hyperintensities, and poorer cognition. GeroScience, 1-10. https://doi.org/10.1007/s11357-023-00780-y

Tan, L., Fu, J., Shin, S., & Lee, J. (2022). Association between the mediterranean diet and cognitive health among healthy adults: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Nutrition, 9. https://doi.org/10.3389/fnut.2022.946361

Thompson, L. (2024). Digital Assessment Approaches to Overcome Barriers to Cognitive Screening and Monitoring for Older Adults in Primary Care Settings. Alzheimer's & Dementia, 20. https://doi.org/10.1002/alz.095393

Veeroja, P., Sugiyama, T., Kato, Y., Jamei, E., Abe, T., Sugiyama, M., Chau, H., & Mori, K. (2022). Third Places for Older Adults' Social Engagement: A Scoping Review and Research Agenda. The Gerontologist. https://doi.org/10.1093/geront/gnac180

Warhurst, R., & Black, K. (2024). Theorising Later-Career as a Basis for Enhancing Inclusion and Extending Working Lives Through Human Resource Development. Human Resource Development Review, 23, 522 - 544. https://doi.org/10.1177/15344843241269166

Webb, A., Fallon, J., Page, J., & Babcock, K. (2021). Adult Hippocampal Neurogenesis in Aging and Alzheimer's Disease. Stem Cell Reports, 16, 681 - 693. https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2021.01.019

Yu, D., Chan, D., Fong, D., Yu, A., Cheng, C., Bernal, J., & Siu, P. (2022). Effects of exercise intensity and frequency on improving cognitive performance in middle-aged and older adults with mild cognitive impairment: A pilot randomized controlled trial on the minimum physical activity recommendation from WHO. Frontiers in Physiology, 13. https://doi.org/10.3389/fphys.2022.1021428

Zhong, S., Foster, M., Lee, C., & Bian, J. (2020). Intergenerational communities: A systematic literature review of intergenerational interactions and older adults' health-related outcomes. Social science & medicine, 264, 113374. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113374

Zorec, R., & Verkhratsky, A. (2024). Neuroglia in cognitive reserve. Molecular Psychiatry, 29, 3962 - 3967. https://doi.org/10.1038/s41380-024-02644-z

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

AGRADECIMIENTOS

El equipo de autores desea agradecer a la Maestría en Neuropsicología Clínica y Educativa de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” por el asesoramiento brindado. En especial, la primera autora desea agradecer al claustro de la maestría por la formación excelente recibida.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Diego D. Díaz Guerra.

Curación de datos: Alicia Lianne García González, Diego D. Díaz Guerra, Zoylen Fernández Fleites y Yunier Broche Pérez.

Análisis formal: Alicia Lianne García González, Diego D. Díaz Guerra, Zoylen Fernández Fleites y Yunier Broche Pérez.

Investigación: Alicia Lianne García González, Diego D. Díaz Guerra, Zoylen Fernández Fleites y Yunier Broche Pérez.

Metodología: Alicia Lianne García González, Diego D. Díaz Guerra, Zoylen Fernández Fleites y Yunier Broche Pérez.

Administración del proyecto: Alicia Lianne García González, Diego D. Díaz Guerra, Zoylen Fernández Fleites y Yunier Broche Pérez.

Recursos: Alicia Lianne García González, Diego D. Díaz Guerra, Zoylen Fernández Fleites y Yunier Broche Pérez.

Software: Diego D. Díaz Guerra.

Supervisión: Alicia Lianne García González, Diego D. Díaz Guerra, Zoylen Fernández Fleites y Yunier Broche Pérez.

Validación: Alicia Lianne García González, Diego D. Díaz Guerra, Zoylen Fernández Fleites y Yunier Broche Pérez.

Visualización: Diego D. Díaz Guerra.

Redacción – borrador original: Diego D. Díaz Guerra.

Redacción – revisión y edición: Alicia Lianne García González, Diego D. Díaz Guerra, Zoylen Fernández Fleites y Yunier Broche Pérez.