doi: 10.58763/rc2025488

Artículo de revisión

Ética de la investigación, desarrollo científico y necesidades actuales: una reflexión desde el pensamiento complejo

Research ethics, scientific development and nowadays needs: A reflection to the complex thinking

Juan Carlos Osorio Amaya1 ![]() *

*

RESUMEN

Introducción: el objetivo de este artículo fue exponer la necesidad de una ética aplicada al futuro y del pensamiento complejo al interior de la práctica investigativa.

Metodología: la metodología utilizada se basó en la investigación documental y la técnica de análisis documental apoyada por resúmenes analíticos.

Resultados: los resultados mostraron la existencia de una ética siempre en tiempo presente en el ejercicio científico y la existencia de un sujeto investigador enajenado de sus descubrimientos y de los usos que se hacen de estos.

Conclusiones: la conclusión muestra la necesidad de desacralizar el conocimiento científico para articularlo con distintas formas de saber y la emergencia del pensamiento complejo, gracias al cual se genera el momentum de la ética a futuro, mismo que compagina el ímpetu descubridor con la aventura del conocimiento, el cuidado de la vida y el desarrollo de un nuevo tipo de civilidad.

Palabras clave: ciencia, experimentación, ética de la ciencia, investigación.

Clasificación JEL: O31, O33

ABSTRACT

Introduction: the objective of this article is to expose the necessity of ethics applied to the future and the importance of complex thinking in research practice.

Methodology: the methodology implied was based on documentary research, and the technique was documentary analysis supported by analytic summaries.

Results: the results showed the existence of ethics, always in the present time, in the scientific exercise, and the presence of a research subject alienated from their discoveries and its multiple uses.

Conclusions: the document conclusion shows the need of desacralizing the scientific knowledge to allow its articulation with another kind of understanding and the emergence of complex thinking. Due to that, the ethics’ momentum is generated facing the future, the same that combines the discovered impetus with the knowledge adventure, life’s care, and the development of a new kind of civility.

Keywords: science, experimental methods, ethics of science, research.

JEL Classification: O31, O33

Recibido: 10-02-2025 Revisado: 06-05-2025 Aceptado: 11-06-2025 Publicado: 31-07-2025

Editor:

Alfredo Javier Pérez Gamboa ![]()

1Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Bogotá, Colombia.

Citar como: Osorio Amaya, J. C. (2025). Ética de la investigación, desarrollo científico y necesidades actuales: una reflexión desde el pensamiento complejo. Región Científica, 4(2), 2025488. https://doi.org/10.58763/rc2025488

INTRODUCCIÓN

La ética de la investigación históricamente ha orientado las conductas del investigador en las fases de planeación e implementación de la actividad investigativa y el momento de realizar experimentos, especialmente cuando estos requieren sujetos para sus pruebas. Esta ha desempeñado su función axiológica en un campo en el que se ha escindido la subjetividad del proceso de comprensión de la realidad. En este, los espacios vacíos producto de la exclusión de elementos subjetivos han sido ocupados por la racionalidad, lo que ha traído consigo resultados indeseados como la aparición de miradas etnocéntricas que han permitido la experimentación en humanos sin su consentimiento y una serie de prácticas que hoy se consideran criminales.

Por lo anterior, el presente escrito parte del supuesto de la existencia de un ejercicio ético incompleto al interior del paradigma clásico de la ciencia, ya que, al excluir los sentimientos, las emociones y las opiniones del investigador en el proceso reflexivo, también se pierde la noción de pertinencia y otras formas de comprensión que resultan complementarias. De ahí que voces en la comunidad científica, como la de Edgar Morin, hayan abogado por el regreso de la subjetividad al quehacer científico y, con ella, el retorno de la sensibilidad humana a través de la práctica recursiva del pensamiento complejo al interior de los ethos en la comunidad de investigadores.

El interés está centrado en la reflexión profesional respecto del oficio investigativo y el ejercicio ético en procesos de experimentación como medio para proteger todo descubrimiento del uso inescrupuloso de outsiders que persiguen fines egoístas. Por esto, se plantean ejercicios como identificación de riesgos futuros para evitar el desarrollo de conocimientos que puedan culminar con la creación de armas de destrucción masiva.

La apuesta metodológica se basó en las técnicas de investigación documental. Este proceso inició con la selección de diez artículos publicados en revistas indexadas de carácter nacional e internacional, en un periodo que comprende los años 2003 al 2022. En una segunda fase, se seleccionaron otros treinta documentos, entre artículos, y libros, algunos en lengua inglesa publicados entre los años 2020 y 2025, en los que se incluyeron los textos de Edgar Morin y Carlos Delgado, quienes, desde la perspectiva del Pensamiento Complejo, guiaron la lectura de los documentos. Asimismo, la técnica de análisis documental se apoyó en la elaboración de treinta resúmenes analíticos que permitieron tener a mano citas textuales y apoyaron la conservación de la información bibliográfica organizada, así como algunas reflexiones del contenido de los mismos.

Por otro lado, persiguiendo el objetivo de exponer la necesidad de una ética futura y del pensamiento complejo al interior de la práctica investigativa, se realizaron tareas accesorias como explicar la necesidad del retorno de la subjetividad al proceso investigativo-experimental. Además, mostrar la existencia del tiempo presente en la ética de la investigación y, también, plantear la necesidad de una ética de la investigación que se desarrolle en tiempo futuro, que proteja el uso que se hace de hallazgos y descubrimientos del desarrollo de armas de destrucción masiva.

METODOLOGÍA

Respecto de la apuesta metodológica, se optó por el enfoque cualitativo en virtud de la necesidad de interpretar la realidad y por el interés de incrementar el corpus del marco teórico. En ese sentido, el tipo de investigación escogido fue el documental por su naturaleza reconstructiva, pues a partir de preguntas previamente planteadas se reelaboró el conocimiento que otros ya habían producido (Revilla Figueroa, 2020).

Por su parte, el área de estudio se definió como la ética de la investigación, y en esta, su función dentro de los procesos de investigación científica, por cuanto se buscaron artículos académicos del tema publicados en revistas indexadas de carácter nacional e internacional. La meta fue reunir setenta artículos publicados en el periodo de 2003 a 2025, que se encontraron en repositorios digitales de revistas como Scielo, RedALyC y Google Scholar. En concreto, se trabajó con un total de treinta y cinco artículos publicados entre el año 2003 y 2025.

Partiendo de la definición tradicional de ética como ethos, costumbres o hábitos (Cagñay y Aguirre, 2020), se reflexionó acerca de las prácticas del científico en los experimentos que lleva a cabo y, en general, en el proceso de construcción de conocimiento. Este es el punto de partida de la reflexión y análisis de los textos seleccionados: en Morin y Delgado, el papel del sujeto y su subjetividad en la ciencia; en Guibert, la noción de bien y mal; en Olmos, el dogmatismo; en Soto, su analítica productividad-rendimiento-juego y, finalmente, en Mouffe (2022), su noción de agonismo.

Por otro lado, los procesos propios de la investigación documental fueron orientados por Revilla Figueroa (2020): la elección del tema, la selección de las variables, la búsqueda de documentos o selección documental y la lectura. Este último paso se enfocó en la construcción de Resúmenes Analíticos (RAES), como estrategia para facilitar la aprehensión y análisis de los documentos (Ciapponi, 2021), por cuanto se requirió hacer una lectura en dos niveles para, posteriormente, identificar las ideas principales y la estructura de los textos sumados, a la elaboración de mapas conceptuales. Finalmente, se aclara que la plantilla de la RAE usada en el proceso fue de diseño propio basado en los modelos de las universidades Católica de Colombia, Pedagógica Nacional y Central de Colombia.

Así mismo, para argumentar la necesidad de la ética actuando a futuro y del pensamiento complejo dentro de la investigación y la experimentación, el presente documento se encuentra dividido en cuatro grandes apartes; así, el primero, llamado “la ciencia clásica y el quehacer del investigador”, presenta los planteamientos de Edgar Morin y Carlos Delgado, quienes ilustran la operación de la ciencia clásica de naturaleza disyuntiva y reduccionista en la invisibilización de la subjetividad del investigador. En el segundo, “alcance de la ética dentro de la investigación”, se presenta un breve estado del arte de la ética aplicada a los procesos de la investigación científica y la experimentación.

Luego, el tercero, “presente, futuro y pensamiento complejo dentro de la ética de la investigación”, reflexiona en torno al potencial que presenta el pensamiento complejo y la necesidad de este para el desarrollo de la ciencia por su capacidad recursiva al hacer uso de otras formas de conocimiento y reflexión; reconociendo, además, que el investigador es un ser-en-el-mundo, por cuanto siempre existirán debilidades dentro de la toma de decisiones en relación con los hallazgos de investigación.

Finalmente, el apartado de conclusiones aborda la pregunta ¿qué hacer con la ciencia? Especialmente cuando se requiere un tipo diferente de ciudadano, por su implicación con la sociedad, llegando a entender que, como proceso, no se puede detener. Sin embargo, es necesario desacralizarla con el fin de cuestionar sus descubrimientos y su capacidad para hacer el bien o el mal sin que ello dependa únicamente de quien la usa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La ciencia clásica y el quehacer del investigador

Respecto del cómo la ciencia clásica ha orientado el quehacer del investigador, es necesario remitirse al trabajo de René Descartes acerca de los procesos de formación y formalización que hoy se llaman saber científico, pues, antes del giro copernicano, la forma como se pensaba era mezcla de religión y filosofía (Dopazo, 2022), y no tenía en sus presupuestos la duda. Pero, pese a que no fue el primero en poner en cuestión el papel de los sentidos en el proceso de conocimiento de la naturaleza, su entonces novedoso método de cuatro pasos aportó una vía de comprensión de los fenómenos con espacio para la comprobación gracias a las matemáticas, la lógica y la geometría analítica (Schelling, 2022).

Con Descartes, el afán del conocimiento ya no estaría en la esencia de las cosas, sino en el método para acceder a estas; un proceso que contemplaba la evidencia, el análisis, la deducción y la revisión (Rodríguez y Mundi, 2021). Sin embargo, su búsqueda de un camino aséptico hacia la verdad tuvo que superar el riesgo constante del error por cuanto se alejó de los datos que ofrecían los sentidos, terminando en la eliminación del observador de la actividad de observación (Gembrillo, 2020), ya que separó toda subjetividad del proceso de conocimiento y dio a luz a un ser virtual: el científico-investigador.

Esta aproximación requería de una serie de condiciones para “desvelar” los fenómenos, pues la verdad en los acontecimientos de la naturaleza debía ser comprensible y simple, por lo que necesitaba estar fundada en un elemento base: las unidades fundamentales con las cuales poder construirlo todo; buscando, además, los principios que permitirían no solo entender los fenómenos, sino también manipularlos.

En ese sentido, el ideal reduccionista de la ciencia quedó blindado por la implementación de las matemáticas, la geometría y la lógica, heredados por Descartes, Spinoza y Leibniz; mientras que la disyunción eliminó por decreto la subjetividad en el quehacer científico (permitiendo el dominio del hombre sobre la naturaleza), sin que existiera algún mecanismo de control que pudiera evitar las situaciones de potencial destrucción (Delgado, 2021).

Con el tiempo, los éxitos sucesivos en la comprensión y el dominio de los fenómenos de la naturaleza convirtieron a la ciencia en un leviatán masivo y poderoso, una institución financiada por la sociedad (Morin, 2020), que, pese a toda su capacidad, paradójicamente quedó atrapada bajo el yugo de poderes tributarios como la economía y el Estado.

De ahí que vale la pena seguir a Morin (2020) en este punto, pues al problematizar lo masivo del aparato científico, evidenció cómo la ciencia se encuentra en un bucle en el que afecta y se ve afectada por la técnica, la sociedad y el Estado. Ello muestra cómo esta se pliega ante los poderes económico y estatal, al mismo tiempo que aquellos se rinden ante su genio, permitiéndole producir conocimientos que afectan las tecnologías de producción y el desarrollo de dispositivos de control de masas que, bajo la égida de redes sociales o aplicaciones, tienen alcance biopolítico. Esto es, gestionando acciones aparentemente lúdicas para mantener productivos y dóciles los cuerpos y las mentes de la población (Soto, 2023).

De este modo, la ciencia se ha constituido en la expresión sine qua non de cómo es el mundo (Delgado, 2021), convirtiéndose en un saber instrumental, susceptible de ser administrado, controlado y reproducido mediante una serie de pasos, desmontando la reflexividad productiva, que depende del imaginario del individuo, de sus experiencias, sus motivaciones e incluso de su biología.

Alcance de la ética dentro de la investigación

Al hablar de la ética de la investigación, vale la pena preguntarse: ¿qué sería del desarrollo científico sin la figura del experimento? Es decir, sin la actividad cuyos resultados permiten llevar a cabo actividades que han traído consigo el bienestar humano; pero, no sin haber incurrido en algunos excesos. Por ello, en este proceso, la función de la ética ha sido, más que protectora, sinónimo de responsabilidad (Espinoza y Alger, 2020; Goshen y Miteu, 2024) para no repetir prácticas que, si bien han procurado un avance rápido del conocimiento, también han mostrado el peligro de una racionalidad fría y lógica, entiéndase no humana.

Como ejemplo, y basados en el trabajo de Orozco y Lamberto (2022), se ilustrará este punto con tres casos que, por su importancia, han cambiado permanentemente la forma de explicar los fenómenos: el primero, ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, corresponde al periodo en el que se llevaron a cabo experimentos en prisioneros judíos confinados en campos de concentración Nazi. El segundo, expone el estudio llevado a cabo entre 1932 y 1972, a seiscientos ciudadanos afroamericanos no medicados con Penicilina, evaluando el riesgo de muerte por no tratar la sífilis, y el tercero, trata un estudio sobre enfermedades de transmisión sexual realizado en Guatemala entre 1946 y 1948, sin haber pedido el consentimiento de los pacientes seleccionados.

Como resultado, de los múltiples casos de experimentación con prisioneros y las reprobables prácticas médicas y científicas Nazis, durante los juicios de Núremberg de 1947 se creó el código de Núremberg bajo cinco principios: consentimiento voluntario, experimentación únicamente si los beneficios son superiores a los riesgos, experimentación en animales antes que en humanos, evitar el sufrimiento físico y mental de los sujetos y, finalmente, evitar las lesiones incapacitantes y la muerte a los sujetos en el proceso de investigación.

Con posterioridad al código aparecieron otras iniciativas que, ratificando algunos apartes, adicionaron elementos igualmente importantes, pero que en un inicio no se habían contemplado; así, se dio la declaración de Helsinki en 1964, haciendo aportes en tres aspectos: primero, la obligatoriedad de un protocolo de investigación por escrito, segundo, el cuidado del sujeto (White, 2020), y, tercero, la verdad en la publicación de resultados (Sawicka et al., 2022).

De forma complementaria, en 1979 se creó el informe Belmont, que planteó ‘tres principios básicos’, cuyo objeto era justificar la dirección y evaluación de las acciones humanas a través de los ideales de autonomía, beneficencia y justicia (Orozco y Lamberto, 2022). Lo anterior, con el propósito de hacer compatible el avance científico con valores como la dignidad del ser humano y, simultáneamente, atenuar los riesgos del proceso de investigación (Orozco y Lamberto, 2022). En ese sentido, para Ontano et al. (2021), la experimentación implica principios como ayudar a otros, incrementar el bienestar y prevenir cualquier efecto negativo; siendo su thelos el ejecutar adecuadamente la investigación, y hacer lo correcto procurando el bien a quienes se puedan beneficiar directamente de esta.

Además de hacer el bien, el principio de no maleficencia, que para Ontano es complementario, incluye a todos aquellos que puedan verse afectados por acción y omisión, apoyando la emergencia de enfoques consecuencialistas que intentan abordar el problema de lo que se hace con lo que se encuentra y sus repercusiones (Macnamara, 2025). Mas aún, al abordar los derechos y cómo estos deben ser observados por el profesional, Ontano aboga por ejercer el principio de autonomía, entendido como la capacidad de abstenerse de llevar a cabo una acción, y el de justicia como función social de la investigación, generación, divulgación del conocimiento, libre uso de recursos y el acceso al saber adquirido.

Gracias al establecimiento de estos compromisos respecto de la atención, ser adecuadamente informado, dar consentimiento para participar, este tipo de excesos no se ha vuelto a presentar; de hecho, la relación entre la ética y la investigación es comprendida por los científicos aspecto evidenciado en trabajos como el de Linville et al. (2023), quienes lo han comprobado empíricamente.

Asimismo, se pueden encontrar posiciones como la de Espinoza Freire (2020) que conciben la investigación y sus hallazgos como herramientas que, en principio, no son buenas o malas para la naturaleza (neutralidad). Por el contrario, resaltan que esa finalidad depende del uso y la aplicación que los seres humanos hacemos de estos (Trust et al., 2023); siendo necesaria la conciencia del investigador a fin de asegurar el correcto uso de los hallazgos. Elemento clave, pues, la investigación ha traído consigo grandes avances, pero, también, eficientes mecanismos de destrucción de alcance planetario.

Esta es la razón por la cual la ética de la investigación requiere anteponer el interés general por conocer y comprender en beneficio de la humanidad y no por orgullo o intereses personales que no benefician la labor investigativa. Esto implica un problema de carácter político al interior del problema ético, toda vez que plantea la pregunta por el quién decide que un fenómeno o problema es o no de interés general. En ese sentido, se puede evidenciar la fragilidad de la investigación y del conocimiento científico en concreto, pues se encuentran expuestos a la incidencia de los grupos de poder, los presupuestos, los medios de comunicación y las redes sociales.

Con respecto a las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial (IA), todo avance que se realice en este campo exige repensar el ejercicio ético en función de la protección del ser humano y sus libertades individuales; ello implica evaluar los impactos en áreas vitales, como la laboral, la familiar y la personal. En ese sentido, se encuentra la opinión de González y Martínez (2020), para quienes, tanto los usos como los productos de la ciencia y la tecnología deben respetar y asegurar la vida de los seres humanos; por cuanto, más que protección de las IA, los autores resaltan que esta debe enfocarse en quienes las diseñan con intenciones deleznables.

En otras palabras, si toda implementación tecnológica impacta, directa e indirectamente, el mercado laboral, el educativo y el de formación para el trabajo (Mendoza y Mendoza, 2022; Granados–Ferreira, 2023), la confrontación entre las necesidades humanas y los objetivos económicos y políticos se verá exacerbada por intereses mezquinos que violentan derechos fundamentales o apoyan el fraude y la desinformación. Así se constituyen los nuevos dispositivos que reconfiguran la relación economía-sociedad-individuo, que afecta la labor investigativa, primero de forma periférica con las IA basadas en datos y, luego, en conocimiento (López de Mantaras y Brunet, 2023); razón por la cual es necesario ampliar la evaluación de los impactos, complementando aspectos como eficiencia y productividad con el potencial de crear nuevas formas de poder y control poblacional (Ausín, 2021).

De no tenerse en cuenta lo expuesto anteriormente, la humanidad seguirá dando mal uso de los descubrimientos y de las tecnologías que de estos se deriven. Esto ampliaría la discusión en torno a lo ético en la investigación, incrementando la extensión de los códigos de procedimiento y del consentimiento informado. En este punto, Carhuancho (2020) menciona que en la ética de la investigación existen factores adicionales al conocimiento del científico: se encuentran los valores y experiencias personales. No hay que olvidar que quien investiga se encuentra en el mundo y, por ello, requiere satisfacer sus propias necesidades. Por tanto, las acciones del investigador serán moralmente aceptables en la medida en que el entorno y la fuerza de sus convicciones morales lo permitan.

Por esto, Garrido (2020) muestra la necesidad de independencia del investigador; pues, al ‘estar en el mundo’, se encuentra a merced de los poderes del Estado, la religión, los patrocinadores e, incluso, el público en general. Esto lo expone a trabajar y escribir en medio de diversos grados de censura, por cuanto es necesario que el experto recuerde constantemente que sus descubrimientos y desarrollos también pueden ser instrumento para la intolerancia y la ignorancia, lo que hace necesaria la regulación y la vigilancia (Vázquez, 2022), de forma complementaria; de este modo, los autores resaltan que tanto quien investiga como sus descubrimientos deben existir para el beneficio humano, en el presente y en el futuro.

Presente, futuro y pensamiento complejo dentro de la ética de la investigación

Como se ha podido evidenciar, la ética se integra al proceso investigativo a través de los ethos relacionados con el trato que recibe el sujeto investigado y el manejo de los resultados. En otras palabras, se desarrolla en función del cuidado que se debe dar al sujeto para asegurar que se le mantenga a salvo de cualquier forma de sufrimiento o riesgo de muerte. Sin embargo, una vez publicados, no existe mecanismo que controle los usos y aplicaciones de los descubrimientos realizados, aspecto que abordan trabajos como el de Heini et al. (2024), respecto de los estudios en genómica y el riesgo de mal uso, como base de creencias pseudocientíficas como la eugenesia, el racismo y el capacitismo.

Existe, entonces, una ética en tiempo presente que se expresa en los procesos relacionados con el protocolo de investigación y en la elaboración del consentimiento; pero, hay un vacío respecto de lo que puede o no hacerse con los hallazgos. Esto ha exacerbado la tendencia a popularizar descubrimientos sin cuidado, vía aplicaciones tecnológicas (como ha pasado con la IA), reduciéndolas a simple herramienta, invirtiendo el flujo militar-civil, y cambiando la prueba de armas por los test en mínimos productos viables.

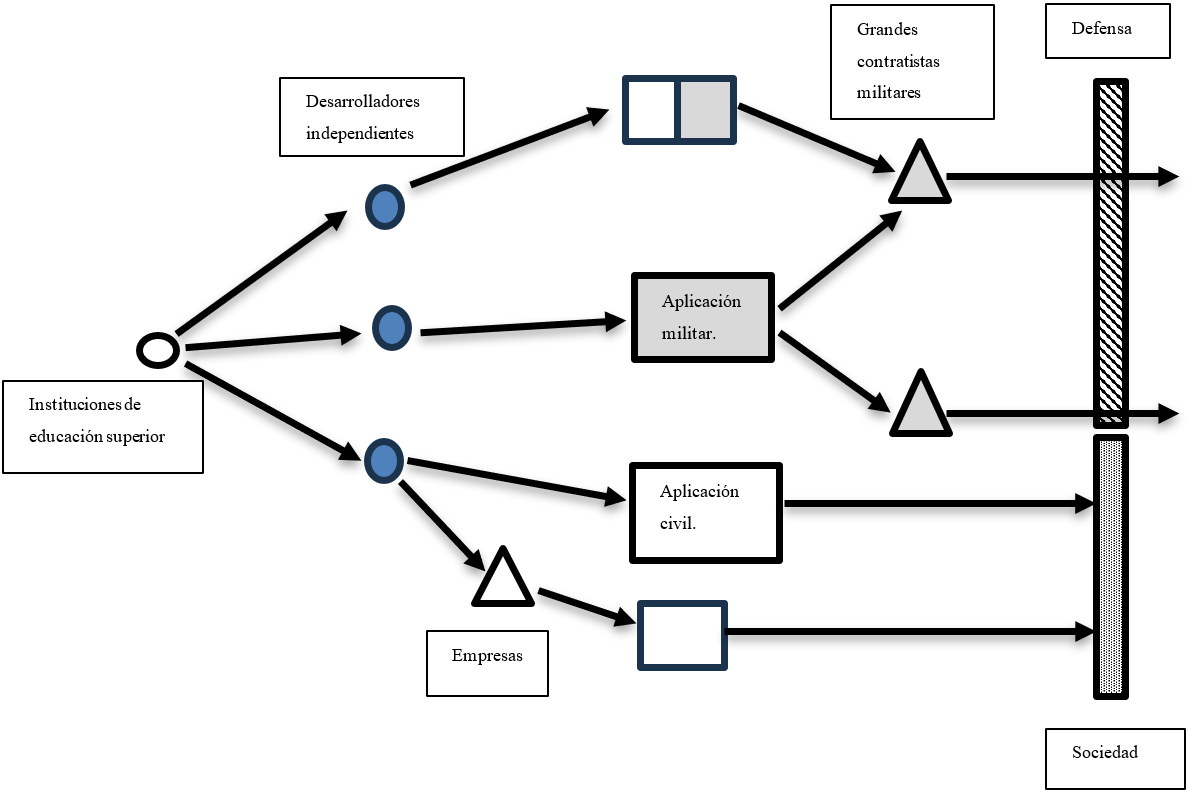

Como resultado, expertos civiles en todo el mundo toman las tecnologías y, después de miles de iteraciones (que en el pasado hubieran tomado décadas), terminan ‘inocentemente’ perfeccionando su uso militar (figura 1), para que ingenieros militares las retomen, mejorándolas bajo el pretexto que no hacerlo podría dejar en desventaja ante la inminencia de nuevos conflictos (Morgan et al., 2020).

|

Figura 1. Modelo de desarrollo civil-militar |

|

|

Fuente: elaboración propia

Por esta razón, la aparición del tiempo futuro en la ética de la investigación es necesaria para tener en cuenta la aplicación de sus resultados en la vida cotidiana, pues estos no dependen exclusivamente de las intenciones del investigador; además, entra en juego el entorno político, social y ambiental en el que se llevan a cabo (Morin, 2019). Esto es algo evidente en la reflexión que se está dando en torno al uso de la IA en el desarrollo de armas autónomas, mostrando que uno de los aspectos a tratar es el legal, pues las normas existentes ya no son suficientes o deben ser más claras o complementadas (Vigevano, 2021).

Es claro que el investigador se encuentra limitado respecto del control sobre el uso que otros hacen de lo que descubre, sea esto por la compartimentalización (en el desarrollo de armas especialmente) o, simplemente, porque se encuentra enajenado de los resultados de su propio trabajo (Contakes y Jashinsky, 2021). De modo que el cómo se han de usar sus productos depende de terceros con la capacidad para definir lo que está bien o mal y que, a falta de un criterio de altruismo y beneficio para la humanidad, se basan en la utilidad o conveniencia (Guibert, 2021).

Esto solo es posible por la indefensión en la que se encuentra el sujeto que investiga, pues, desde una óptica heideggeriana, se puede afirmar que es un ser-en-el-mundo y está expuesto a las mismas dinámicas económicas y sociales que los demás seres humanos, siendo estas las que terminan por influir en su toma de decisiones. Vale la pena aclarar que también se pueden encontrar casos en los que, a pesar de conocer los efectos nocivos que acarrea un descubrimiento, hombres de ciencia han optado por recomendar su uso, ya sea por necesidad o por ego profesional, desencadenando con esto peligros y destrucción de alcance planetario.

De acuerdo con lo anterior, aparecen figuras como Thomas Midgley Jr., quien desarrolló los primeros aditivos para el combustible de automóviles, permitiendo la contaminación del ambiente con tetraetilo de plomo y, más tarde, al descubrir el primer gas del grupo conocido como clorofluorocarbonos (CFC’s), afectó directamente la capa de ozono; ambos durante décadas han traído serios problemas al planeta. Estas razones llevaron al historiador John McNeill en 2001 a afirmar que Midgley había tenido más impacto en la atmósfera que cualquier otro organismo en la historia de la tierra (McNeill, 2001, citado por Holý, 2024).

El ejemplo de Midgley lleva a pensar en las palabras de Frédéric Bastiat, respecto de la forma como se debe afrontar una catástrofe de la magnitud de la causada por el tetraetilo de plomo: se requiere un esfuerzo mayor en magnitud para arreglar un daño ambiental que el necesario para crearlo. En estos casos, limitar sus efectos y prohibirlos ha tomado décadas, pero han recuperado algo del bienestar perdido y salvado un número indeterminado de vidas (Agrand et al., 2022). Sin embargo, los impactos, especialmente en la población infantil de países en vías de desarrollo, siguen presentes a la fecha, mientras investigadores como de Olivera et al. (2021) solicitan cambios en las políticas públicas y mayor investigación para determinar cómo ha evolucionado el problema.

Sin embargo, aun cuando se cuente con la capacidad de destruir el planeta varias veces, no es cierto que la humanidad se encuentre a un paso de la aniquilación; por el contrario, es una especie resiliente y capaz de adaptarse (Moscona, 2021), lista para apoyar procesos como la recuperación del ambiente (Sarkar, 2020). Esto requiere llevar a cabo el proyecto más grande que la humanidad haya acometido jamás: la construcción del ciudadano planetario (Morin, 2019), que requiere una educación para la ciudadanía mundial (Álvarez Monsalve, 2020), lejos de las tradicionales categorías bueno-malo o correcto-incorrecto.

Dado que, para el ser humano, vivir implica una apuesta política, la educación para una ciudadanía mundial deberá regirse por el respeto hacia la vida misma, una aproximación en la que lo diferente deja de ser enemigo, en relación antagónica (bajo la cual es lícito extinguir al otro). Todo lo contrario, esta debe ser una conexión profunda, respetuosa, complementaria y múltiple: una visión agónica (Mouffe, 2022).

Vale la pena entonces confiar en que la raza humana superará el ‘gran filtro’ de la especie al comprender lo que subyace en su naturaleza; tanto el deseo de saber y conocer como la promesa de una vida mejor se encuentran estrechamente ligadas a la ciencia y la tecnología, razón por la cual no se puede asumir una postura agnóstica. Si bien el conocimiento científico puede desarrollar mejores armas, la existencia de un ciudadano planetario será un seguro suficiente para no caer en la tentación de ingresar en un nuevo oscurantismo, plagado de luditas, para quienes todo descubrimiento debe ser escondido (entiéndase enterrado), a la espera de que lo sagrado encuentre armonía en la tierra (Zweig, 2021).

En efecto, la humanidad no tiene la capacidad de detener el flujo del conocimiento científico, porque es dependiente de este al estar amalgamado a la técnica, la sociedad y el Estado; por ello, reprimirlo solo exacerbará los males que se han intentado erradicar a lo largo de los últimos seis siglos. La agravante se encuentra en la tecnología, pues gracias a esta, se tienen al alcance herramientas de control poblacional más eficientes, sean de vigilancia digital en dictaduras (Xu, 2021), o en el ámbito microsocial, de control algorítmico de los puestos de trabajo (Kellogg et al., 2020).

Tampoco es posible esperar que la sociedad evolucione a la par de la ciencia; de hecho, Rathbun y Stein (2020) muestran que el apoyo hacia el uso de armas nucleares depende de cuestiones morales como la retribución o la lealtad al grupo. Así, el uso adecuado de cada avance es complicado por el fanatismo y el dogmatismo que puede infectar a los más brillantes (Olmos, 2022). Es decir, el científico también es susceptible de ser víctima de los afectos, las pasiones o, en últimas, verse obligado a participar, despojado de su capacidad de agencia y, no en pocas ocasiones, ser una herramienta sin conciencia, incapaz de ver que está haciendo algo malo (Rezende, 2022).

Hasta el momento no se ha mencionado la causa de la necesidad de una ética de la investigación. Al respecto, se debe decir que esta solo ha sido posible gracias a la escisión entre la lógica y la subjetividad humanas, pues, al eliminar a esta última para erradicar el error, el paradigma de la ciencia clásica por simpatía apoyó el absurdo que constituyen la exclusión sociocultural-económica-ambiental, el hambre y la industrialización de la guerra. Por esto, también se hace necesario el ejercicio del pensamiento complejo dentro del quehacer científico y, en este, la emergencia de un nuevo paradigma: la complejidad.

Esto se presenta por la existencia de una realidad transcompleja (Arcila y Guerra, 2023), entre el conocimiento de las ciencias sociales y humanas y el conocimiento científico que no solo exige un gran volumen de saberes, además, requiere un mayor desarrollo de la conciencia en función de buscar un mejor obrar en el ser humano (Aldana, 2021).

Por otro lado, pese a las posturas en contra del uso de la IA, el quehacer del científico, lejos de estar en riesgo, se ha visto enriquecido por el aumento en la capacidad de procesamiento de esta tecnología y su versatilidad en cuanto a las funciones que puede desempeñar; cuestiones que van desde la búsqueda de información, la contrastación de resultados y metodologías, hasta la simulación y creación de escenarios para las actividades propias de la experimentación, dejando más espacio al desarrollo de lo que Marx llamó actividades productivas propias del razonamiento humano.

Sin embargo, no debe subestimarse la existencia de los riesgos asociados al uso de la IA, en su mayoría producto de la carencia de valores éticos y la incapacidad de unir constructivamente el conocimiento científico con la naturaleza humana (González y Martínez, 2020). Lugar en el que el pensamiento complejo dentro del ejercicio científico no solo integra al sujeto y su subjetividad; además, implica múltiples perspectivas y explicaciones dinámicas en la comprensión de las infinitas complejidades que componen la naturaleza (West et al., 2020).

CONCLUSIONES

El ser humano se encuentra en un momento sin precedentes en el que la política, la ciencia y la sociedad han generado múltiples vasos comunicantes entre ellos. Bien parece que el mundo humano depende de la ciencia; sin embargo, su destino no se encuentra en manos de científicos, sino en las de oficiales de gobierno y empresarios de alto nivel. Por ello, se requiere un mayor compromiso de la comunidad científica a fin de encontrar mecanismos que permitan el control sobre los descubrimientos y lo que se hace con estos.

Edgar Morin, el ciudadano planetario, ha planteado que una sociedad abierta a la multiplicidad y al diálogo de saberes, basada en las interacciones agónicas que desvanecen la figura del enemigo, es posible. Sin embargo, la piedra angular para edificarlo no se encuentra en la tecnología, sino en aceptar que existe un potencial en todo descubrimiento constructor y destructor a la vez, por cuanto investigar será un proceso inacabado hasta tanto no se determinen los riesgos que lo acompañan. Siendo necesaria la práctica recursiva del pensamiento complejo para armonizar la marcha del desarrollo científico con el crecimiento del sujeto y el avance de la sociedad.

Por ello, es necesario desacralizar el conocimiento científico, para cuestionarlo y auscultar sus múltiples interacciones con la vida, la sociedad y el ecosistema. Esto es, encontrar sus riesgos y beneficios, despojándolo del manto de pureza intelectual, para conectarlo con otros saberes y cosmovisiones, unificando los fragmentos de la realidad que, aún hoy, permanecen inconexos. Aquí, el pensamiento complejo permite unir episteme y doxa, al retomar la subjetividad que sensibiliza y atempera, equilibrando la lógica fría. Proceso complementario al giro copernicano de Descartes y que crea un momentum de la ética, a la vez humano, perceptivo y proyectado hacia el futuro.

En ese sentido, el desarrollo de armas derivadas de procesos de investigación permite evidenciar la confluencia de las múltiples fuerzas que intervienen, encausan y limitan el quehacer del científico; procedimiento que ha dado lugar a una continua instrumentalización del conocimiento en favor del mercado de armas con fines económicos y geoestratégicos. A su vez, esto ha redundado en la conversión paulatina de la labor del científico en una actividad administrativa en la que la persona puede ser reemplazada en beneficio del proyecto y los resultados esperados; siendo la función tiempo de los cronogramas una herramienta que apoya el sacrificio de la reflexividad y la conciencia en función del cumplimiento de objetivos.

Por su parte, el caso de la inminente emergencia de una inteligencia artificial general, gracias a la convergencia de las diferentes IA en la vida cotidiana, forma parte de asuntos que se deben mencionar, pero que exceden el alcance del presente escrito. No obstante, vale la pena señalar que la IA es el mejor ejemplo de la acción del paradigma clásico de la ciencia: parcelado, aséptico y desprovisto de humanidad. El siguiente reto, en este caso, será enseñarle el valor de la vida y lo imperativo de su protección; algo contradictorio si se tiene en cuenta que hay momentos en los que el hombre mismo parece no entenderlo.

Lo anterior hace que sea apenas comprensible el miedo que representa una inteligencia autónoma desprovista de límites éticos y cuyo razonamiento se basa en el cumplimiento de objetivos, para los cuales el ser humano se pueda convertir en un obstáculo. De ahí que, por ahora, haya más preguntas que respuestas. Queda abierto el debate al respecto.

REFERENCIAS

Aldana-Zavala, J. J., Vallejo-Valdivieso, P. A., & Isea-Argüelles, J. (2021). Investigación y aprendizaje: Retos en Latinoamérica hacia el 2030. ALTERIDAD. Revista de Educación, 16 (1), 78–91. https://doi.org/10.17163/alt.v16n1.2021.06

Álvarez Monsalve, E. (2020). Educación para la ciudadanía mundial y pensamiento complejo: Una investigación en la localidad de Tunjuelito, Bogotá. En L. Bermúdez (Ed.), Educación para el siglo XXI: Derechos Humanos, Ciudadanía y Diversidad sexual: Maestros y maestras que inspiran 2020 (pp. 33–42). Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP). https://core.ac.uk/download/pdf/386968519.pdf#page=34

Angrand, R. C., Collins, G., Landrigan, P. J., & Thomas, V. M. (2022). Relation of blood lead levels and lead in gasoline: An updated systematic review. Environmental Health, 21 (1), 138. https://doi.org/10.1186/s12940-022-00936-x

Arcila, M. C., & Guerra, P. L. (2023). Formación disciplinaria versus formación transdisciplinar en la era digital. Observatorio de las Ciencias Sociales en Iberoamérica, 4 (3), 27–39. https://doi.org/10.51896/ocsi.v4i3.207

Ausín, T. (2021). ¿Por qué ética para la Inteligencia Artificial? Lo viejo, lo nuevo y lo espurio. Sociología y Tecnociencia, 11, 1–16. https://revistas.uva.es/index.php/sociotecno/article/view/5618

Carhuancho Mendoza, I. M., & Nolazco Labajos, F. A. (2020). Factores que influyen en el desarrollo de la investigación universitaria. Revista Espacios, 41 (2), 27–31. http://es.revistaespacios.com/a20v41n02/a20v41n02p27.pdf

Ciapponi, A. (2021). La declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para reportar revisiones sistemáticas. Evidencia, Actualizacion en la Práctica Ambulatoria, 24 (3), e002139. https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1290749

Contakes, S. M., & Jashinsky, T. (2021). Ethical responsibilities in military-related work: The case of napalm. En Ethics of Chemistry: From Poison Gas to Climate Engineering (pp. 85–111). World Scientific. https://doi.org/10.1142/9789811233548_0004

de Oliveira Mota, K. C., Pedroso, V. C. M., Rocha, G. H. O., Grotto, D., Barioni, É. D., & de Oliveira, R. T. D. (2021). Effects of lead poisoning in children: A narrative review. Research, Society and Development, 10 (7), e37410716616. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i7.16616

Delgado, C. (2021). Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión. En L. Carrizo, G. Canela, L. Rodríguez, C. Moraes, T. Salinas, I. Petraglia, E. González, & F. Valleys (Eds.), Posibles, aún invisibles: Edgar Morin y el realismo de la utopía (pp. 45–62). UNESCO.

Dopazo, A. (2022). Descartes: de la duda metódica a la conquista de la certeza. Bonalletra Alcompás.

Espinoza Freire, E. E. (2020). La investigación cualitativa, una herramienta ética en el ámbito pedagógico. Conrado, 16 (75), 103–110. http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v16n75/1990-8644-rc-16-75-103.pdf

Espinoza, E., & Alger, J. (2020). Ética y conducta responsable en investigación: Una mirada a través de la Revista Médica Hondureña. Revista Médica Hondureña, 88 (1), 33–37. https://revistamedicahondurena.hn/assets/Uploads/Vol88-1-2020.pdf#page=35

Gagñay, L. K. I., Chicaiza, S. L. T., & Aguirre, J. L. (2020). Ética en la investigación científica. Revista Imaginario Social, 3 (1), 1–15. https://www.revista-imaginariosocial.com/index.php/es/article/download/10/19

Garrido, J., Espinosa, J. F., & Undurraga, T. (2020). La autonomía de la producción de conocimiento como política de la universidad. Atenea, (522), 83–100. https://doi.org/10.29393/at522-97apjg30097

Gembillo, G. (2022). El método del método de Edgar Morin. Gazeta de Antropología, 38 (2), Artículo 02. https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/614684

González, M., & Martínez, D. (2020). Dilemas éticos en el escenario de la Inteligencia Artificial. Economía y Sociedad, 25 (57), 1–17. http://dx.doi.org/10.15359/eys.25-57.5

Granados Ferreira, J. (2023). El impacto de la inteligencia artificial en los trabajadores despedidos por automatización de servicios. Revista CES Derecho, 14 (3), 62–81. https://doi.org/10.21615/cesder.7416

Guibert-Elizalde, M. (2021). La transformación de la memoria en la «Genealogía de la moral»: Un acercamiento desde la mala conciencia en la religión. Anuario Filosófico, 54 (1), 41–60. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7863248

Heini, M., Natri, H. M., & Chapman, C. R. (2024). Toward justice and community empowerment in genomics studies on sensitive traits. Hastings Center Report, 54 (S1), S56–S65. https://doi.org/10.1002/hast.4930

Holý, P. (2024). Kdo byl Thomas Midgley, Jr. [Who was Thomas Midgley, Jr.]. Chemické Listy, 118 (6), 331–341. https://doi.org/10.54779/chl20240331

Kellogg, K. C., Valentine, M. A., & Christin, A. (2018). Algorithms at work: The new contested terrain of control. Academy of Management Annals, 14 (1), 366–410. https://doi.org/10.5465/annals.2018.0174

Linville, C. L., Cairns, A. C., Garcia, T., Bridges, B., Herington, J., Laverty, J. T., & Tanona, S. (2023). How do scientists perceive the relationship between ethics and science? A pilot study of scientists’ appeals to values. Science and Engineering Ethics, 29 (3), 15. https://doi.org/10.1007/s11948-023-00429-1

López de Mantaras, R., & Brunet, P. (2023). ¿Qué es la inteligencia artificial? PAPELES de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, (164), 13–21. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9287111

Macnamara, J. (2024). Human research ethics review challenges in the social sciences: A case for review. Journal of Academic Ethics. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10805-024-09532-9

Mendoza, E. C., & Mendoza, M. A. G. (2022). La lucha contra el desempleo tecnológico: Análisis de casos subnacionales en México. Revista del CLAD Reforma y Democracia, (82), 225–252. https://revista.clad.org/ryd/article/download/lucha-contra-desempleo-tecnologico-analisis-casos-en-mexico/503

Miteu, G. D. (2024). Ethics in scientific research: A lens into its importance, history, and future. Annals of Medicine and Surgery, 86 (5), 2395–2398. https://doi.org/10.69733/clad.ryd.n82.a292

Morgan, F. E., Boudreaux, B., Lohn, A. J., Ashby, M., Curriden, C., Klima, K., & Grossman, D. (2020). Military applications of artificial intelligence. RAND Corporation. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR3100/RR3139-1/RAND_RR3139-1.pdf

Morin, E. (2019). Más allá de la globalización y del desarrollo, desesperanzas y esperanzas. Gazeta de Antropología, 35 (2), Artículo 05. https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/62152/Gazeta-2019-35-2-articulo-05.pdf

Morin, E. (2020). Festival de incertidumbres. Institut des sciences complexes. https://www.incomplex.org/wp-content/uploads/2020/05/MORIN-Edgar-2020-Festival-de-incertidumbres.pdf

Moscona, J. (2021). Environmental catastrophe and the direction of invention: Evidence from the American Dust Bowl. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.3924408

Mouffe, C. (2022). Agonística: pensar el mundo políticamente. Fondo de Cultura Económica.

Nicolescu, B. (1994). La transdisciplinariedad: manifiesto. Ediciones Du Rocher.

Olmos, Á. P. (2022). La ética de la fraternidad y violencia en Weber y Bonhoeffer. Sociología Histórica, 2 (1), 92–137. https://doi.org/10.6018/sh.578481

Ontano, M., Mejía-Velastegui, A. I., & Avilés-Arroyo, M. E. (2021). Principios bioéticos y su aplicación en las investigaciones médico-científicas: Artículo de revisión. Ciencia Ecuador, 3 (3), 9–16. https://www.cienciaecuador.com.ec/index.php/ojs/article/download/27/90

Orozco, H., & Lamberto, J. (2022). La ética de la investigación científica: consideraciones desde el área educativa. Perspectivas: Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura, 10 (19), 11–21. https://perspectivas.unermb.web.ve/index.php/Perspectivas/article/view/355

Rathbun, B. C., & Stein, R. (2020). Greater goods: Morality and attitudes toward the use of nuclear weapons. Journal of Conflict Resolution, 64 (5), 787–816. https://doi.org/10.1177/0022002719879994

Revilla Figueroa, D. M. (2020). El método de investigación documental: Los métodos de investigación para la elaboración de las tesis de maestría en educación. Editorial Universitaria.

Rezende, K. F. S. (2022). Pregando resistência em tempos sombrios: responsabilidade como resistência ao nazismo nos sermões de Dietrich Bonhoeffer (1932-1937). [Tesis doctoral, Universidade Federal de Minas Gerais]. Repositório UFMG. https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/55728

Rodríguez-Díaz, A., & Mundi, V. (2021). El método científico como proceso sistémico: De la inducción-deducción a su representación. Revista Visum Mundi, 5 (1), 9–26. https://www.academiajournals.com/s/Rodriguez-Diaz-VM-V5N-2021-9-26.pdf

Sarkar, C. G. (2020). Tetraethyllead (TEL) in gasoline as a case of contentious science and delayed regulation: A short review. Oriental Journal of Chemistry, 36 (1), 86–95. http://dx.doi.org/10.13005/ojc/360111

Sawicka-Gutaj, N., Gruszczyński, D., Guzik, P., Mostowska, A., & Walkowiak, J. (2022). Publication ethics of human studies in the light of the Declaration of Helsinki: A mini-review. Journal of Medical Science, 91 (2), e700. https://doi.org/10.20883/medical.e700

Schelling, J., Wilhelm, F., & Díaz, J. (2022). Descartes. Ideas y Valores, 71 (180), 281–304. https://doi.org/10.15446/ideasyvalores.v71n180.104679

Soto-Ortigoza, M., Soto, A., & Espinosa, E. (2023). Gamificación laboral, pilar de las organizaciones inteligentes. Revista Plus Economía, 12 (1), 74–81. https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/download/623/499

Trust, T., Whalen, J., & Mouza, C. (2023). ChatGPT: Challenges, opportunities, and implications for teacher education. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 23 (1), 1–23. https://www.learntechlib.org/primary/p/222408

Vázquez, G. A. (2022). Crónicas del Antropoceno: el siglo del tetraetilo de plomo. Anales de Química de la RSEQ, 118 (2), 110. https://analesdequimica.es/index.php/AnalesQuimica/article/download/1712/2321

Vigevano, M. R. (2021). Inteligencia artificial aplicable a los conflictos armados: límites jurídicos y éticos. Arbor, 197 (800), a600. https://doi.org/10.3989/arbor.2021.800002

West, S., Haider, L. J., Stålhammar, S., & Woroniecki, S. (2020). A relational turn for sustainability science? Relational thinking, leverage points and transformations. Ecosystems and People, 16 (1), 304–325. https://doi.org/10.1080/26395916.2020.1814417

White, M. G. (2020). Why human subjects research protection is important. Ochsner Journal, 20 (1), 16–33. https://doi.org/10.31486/toj.20.5012

Xu, X. (2021). To repress or to co-opt? Authoritarian control in the age of digital surveillance. American Journal of Political Science, 65 (2), 309–325. https://doi.org/10.1111/ajps.12514

Zweig, S. (2021). El candelabro enterrado. Egodot.

FINANCIACIÓN

El autor no recibió financiación para el desarrollo de la presente investigación.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

Ninguno.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Juan Carlos Osorio Amaya.

Curación de datos: Juan Carlos Osorio Amaya.

Análisis formal: Juan Carlos Osorio Amaya.

Investigación: Juan Carlos Osorio Amaya.

Metodología: Juan Carlos Osorio Amaya.

Administración del proyecto: Juan Carlos Osorio Amaya.

Software: Juan Carlos Osorio Amaya.

Supervisión: Juan Carlos Osorio Amaya.

Validación: Juan Carlos Osorio Amaya.

Visualización: Juan Carlos Osorio Amaya.

Redacción – borrador original: Juan Carlos Osorio Amaya.

Redacción – revisión y edición: Juan Carlos Osorio Amaya.