doi: 10.58763/rc2025484

Artículo de revisión

La comunidad residente en los espacios públicos urbanos y su patrimonio

The community residing in urban public spaces and their heritage

Guillermo Alfredo Jiménez Pérez1 ![]() *, José Manuel Hernández

de la Cruz2

*, José Manuel Hernández

de la Cruz2 ![]() *, Ana Gloria Peñate Villasante1

*, Ana Gloria Peñate Villasante1 ![]() *

*

RESUMEN

Introducción: el presente artículo tuvo como objetivo explorar la relación entre los habitantes de los espacios públicos desde una perspectiva sociocultural y patrimonial.

Metodología: esta investigación se realizó desde una perspectiva cualitativa. Bajo un enfoque de revisión documental, se analizaron las categorías principales en bases de datos de alto impacto entre los años 2020 y 2025.

Resultados: a partir de la aplicación de métodos y técnicas propios de esta perspectiva metodológica, se pudo identificar cómo las comunidades residentes se apropian de su patrimonio de forma consciente y permiten la conservación de estos espacios, a la vez que los transforman en escenarios de identidad co-lectiva, confluencia y memoria social. Los resultados indican la existencia de algunas prácticas culturales asociadas a su uso inadecuado y estrategias de gestión que no fomentan la sostenibilidad.

Discusión: en el estudio se destaca la importancia de la integración comunitaria en la planificación ur-bana, a la vez que se promueve un enfoque participativo para garantizar la preservación del patrimonio y la cohesión social.

Conclusión: se concluye que estos espacios urbanos no son únicamente espacios físicos, sino depositarios de significados culturales y la propia memoria de la comunidad, los cuales requieren ser protegidos y di-namizados para las futuras generaciones.

Palabras clave: centro histórico, comunidad, desarrollo urbano, participación comunitaria, patrimonio cultural.

Clasificación JEL: I38, R00, R38

ABSTRACT

Introduction: this article aimed to explore the relationship between the inhabitants of public spaces from a sociocultural and heritage perspective.

Methodology: this research was conducted from a qualitative perspective. Using a documentary review approach, the main categories in high-impact databases were analyzed between 2020 and 2025.

Results: by applying methods and techniques specific to this methodological perspective, it was possible to identify how resident communities consciously appropriate their heritage and enable the conservation of these spaces, while transforming them into scenarios of collective identity, confluence, and social memory. The results indicate the existence of some cultural practices associated with their inappropriate use and management strategies that do not promote sustainability.

Discussion: the study highlights the importance of community integration in urban planning, while pro-moting a participatory approach to ensure heritage preservation and social cohesion.

Conclusion: it concludes that these urban spaces are not only physical spaces, they are repositories of cultural meanings and the community’s own memory, which require protection and revitalization for fu-ture generations.

Keywords: historic center, community, urban development, community participation, cultural heritage.

JEL Classification: I38, R00, R38

Recibido: 15-03-2025 Revisado: 30-06-2025 Aceptado: 18-06-20253 Publicado: 31-07-2025

Editor:

Alfredo Javier Pérez Gamboa ![]()

1Universidad de Matanzas. Matanzas, Cuba.

2Universidad de Zaragoza. Zaragoza, España.

Citar como: Jiménez Pérez, G. A., Hernández de la Cruz, J. M. y Peñate Villasante A. G. (2025). La comuni-dad residente en los espacios públicos urbanos y su patrimonio. Región Científica, 4(2), 2025484. https://doi.org/10.58763/rc2025484

INTRODUCCIÓN

Los espacios públicos urbanos constituyen escenarios fundamentales para el desarrollo social, cultural y económico de las comunidades (Zarie et al., 2024). Estos surgieron por diferentes intereses. Desde la propia fundación de las ciudades, muchos de ellos se concibieron con función de recreo, comercial, religiosa, militar, entre otras. No se limitaba a las plazas, sino que, en la actualidad, incluye parques, avenidas, mercados, corredores peatonales, que cumplen, además de las funciones prácticas, otras en función de la salvaguarda de los significados, símbolos, elementos inmateriales del patrimonio y la identidad colectiva de quienes los habitan e intervienen (Bernabeu Bautista et al., 2023).

En las últimas décadas, como consecuencia de la propia urbanización y globalización, estos espacios públicos urbanos se han transformado, a la vez que se afectan y modifican su valor de uso y patrimoniales, unido a los cambios asociados a las dinámicas en cuanto a la planificación urbana original (Jiménez Pérez et al., 2025). Esto ha generado un creciente interés desde el punto de vista académico para comprender cómo las comunidades se interrelacionan con estos entornos y de qué forma se pueden garantizar su preservación y sostenibilidad en el tiempo. Estos espacios públicos pueden ser abiertos o cerrados, techados o no, de acceso libre, limitado o con derecho de admisión (Pereira & Rebelo, 2024). En este último caso, no siempre cumplen con las características de verdaderos espacios públicos, ante lo cual se hace necesario revisar los indicadores para el criterio de admisión (Peterson, 2024).

En contextos latinoamericanos, los espacios públicos urbanos han sido estudiados por su función como depositarios de la memoria social y cultural (Vazquez et al., 2024). Se muestran experiencias en Chile, como el caso del trabajo con adultos mayores en espacios públicos (Herrmann Lunecke et al., 2024). En correspondencia con ello, se han desarrollado diferentes investigaciones desde el punto de vista urbanístico (Gargiulo & Sgambati, 2022), arquitectónico, comunitario (García Mayor et al., 2025), con enfoque social (Duignan et al., 2023), económico, patrimonial, turístico, ambiental (Ciacci et al., 2023), artístico, entre otros.

En estos espacios públicos no solo se llevan a cabo actividades (Blečić et al., 2024), también constituyen importantes escenarios de resistencia, apropiación y construcción de la identidad. Su finalidad y valores de uso y consumo varían en dependencia del significado que cada generación les ofrece. En muchas de las investigaciones consultadas, se identifica cómo su eje temático va en dirección a los aspectos arquitectónicos y urbanísticos. No siempre tienen en cuenta la perspectiva sociocultural y patrimonial de las comunidades residentes.

En este sentido, se limita la comprensión integral de cómo los habitantes interactúan con los espacios y del patrimonio contenido en ellos (Legg, 2025); a su vez, cómo estas interacciones influyen en la configuración de los mismos. En el análisis realizado por los autores, se pudieron apreciar los diferentes vacíos teóricos que se muestran en la literatura en relación a las políticas públicas y los proyectos de desarrollo urbano, en los cuales no siempre se tiene en cuenta a la comunidad residente (Wang & Vu, 2023). Ello ha incidido de forma negativa en la pérdida de las tradiciones, oficios y otros elementos del patrimonio intangible que son portados únicamente por quienes los habitan.

A su vez, esto ha influido en la significación y valores que se les atribuyen a los inmuebles y otros elementos del patrimonio. También se asocia a esta cuestión la fragmentación del tejido social, que no siempre es consecuencia de la migración de las comunidades autóctonas, sino del poco interés e inadecuada gestión que en ellos se realiza por parte de las autoridades locales.

Los textos analizados fueron identificados en bases de datos de alto impacto publicados entre los años 2020 y 2025. En ellos se pudieron determinar las principales tendencias y vacíos teóricos en la literatura existente. El estudio permitió, además, la construcción de un marco teórico, al tomar como referente las investigaciones precedentes, las definiciones respecto a las categorías “espacios públicos urbanos”, “educación patrimonial”, “patrimonio”, “sostenibilidad”, “participación ciudadana” y otras.

Además de ello, se tuvieron en cuenta estudios particulares y casos de estudio muy puntuales que revelan experiencias positivas en la gestión de los espacios públicos urbanos. Esto permitió realizar análisis comparados en cuanto a las dinámicas locales y globales en estos espacios. De forma general, el presente artículo permitió profundizar en la relación entre las comunidades y los espacios públicos urbanos. Se reconoce el valor patrimonial y la función de estos en la construcción de las identidades colectivas. A su vez se declara cómo planificar y gestionar estos espacios de forma más inclusiva y razonable. Es importante garantizar su sostenibilidad para las futuras generaciones.

La creciente y rápida urbanización en las ciudades patrimoniales ha generado desafíos para la preservación de su patrimonio cultural y la esencia de los mismos. Es común observar cómo muchas ciudades han transformado sus espacios públicos; en otros casos, se puede apreciar el interés de las instituciones y la propia comunidad para rescatar la integridad y originalidad de estos espacios. En muchos casos, el desarrollo inmobiliario y la modernización han traído aparejadas consecuencias desfavorables para estos espacios públicos. Se puede apreciar la destrucción o alteración de estos aun cuando poseen elevados valores históricos y simbólicos.

Esto afecta la integridad física y también erosiona las prácticas culturales, redes sociales (no tecnológicas) y experiencias que se desarrollan en los espacios públicos. Es por ello que existe una creciente necesidad por parte de investigadores para estudiar cómo las comunidades resisten, se adaptan o se acomodan a estos cambios y cómo estos inciden en la reconfiguración o no del patrimonio urbano contemporáneo (Fior et al., 2022).

No se puede pasar por alto en este tipo de estudios la globalización, la cual ha introducido nuevas formas de interacción en los espacios públicos. En la mayoría de las veces, asociado a la implementación de tecnologías digitales y dinámicas foráneas que se adaptan a los mismos (Yang & Zhang, 2024). Ello genera estudios comparados entre lo local y lo global, lo tradicional y lo moderno, lo representativo, auténtico y novedoso. En este caso específico, el presente estudio permite identificar en la literatura cómo las comunidades residentes intervienen ante estos aspectos y cómo cambian sus representaciones sociales e identidades colectivas en la valoración del patrimonio.

Se evidencia, además, la falta de participación activa de las comunidades en la toma de decisiones respecto al uso de los espacios públicos. Se aprecian ejemplos positivos en la consulta popular; pero también constituye un problema recurrente la falta de participación de las comunidades. Asociado a ello, en muchas ocasiones, las políticas públicas son elaboradas por especialistas con elevadas capacidades técnicas, pero pasan por alto los criterios valorativos de quienes las habitan, con especial énfasis en la comunidad residente.

En muchas ocasiones se puede identificar cómo no se consideran sus necesidades y expectativas. Esta desconexión ha generado y asociado problemáticas frecuentes, las cuales han conducido a la poca efectividad de las iniciativas establecidas por las instituciones y gobiernos locales. En este artículo se identifica la importancia de incorporar enfoques participativos, en los que se reconozcan a las comunidades como actores clave en la gestión de su patrimonio y, en especial, de los espacios públicos urbanos.

El presente estudio pretendió explorar la relación que existe entre la comunidad residente y los espacios públicos desde una perspectiva que integra los elementos socioculturales y patrimoniales. Se partió de la premisa de que estos espacios públicos urbanos no son solo escenarios físicos, sino que están cargados de significados que son atribuidos por los visitantes y portados por las comunidades residentes. Estos emergen de las prácticas, representaciones sociales y tradiciones de quienes los habitan.

Se tiene en cuenta que los espacios públicos urbanos no son estáticos, sino dinámicos y en constante transformación; los mismos evolucionan en respuesta a las necesidades de las comunidades que los habitan. Esta premisa permite analizar el patrimonio en constante transformación como proceso vivo que se construye de forma cotidiana. Además de ello, en este estudio se pretende contribuir a una comprensión más profunda del espacio público y su gestión sostenible, de forma tal que se respete su valor patrimonial y función como escenario de inclusión y cohesión social.

METODOLOGÍA

El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo. Se exploró la relación que existe entre la comunidad residente y los espacios públicos urbanos. De forma específica se tomó como referente el Centro Histórico Urbano de la ciudad de Matanzas, Cuba. Se empleó el método de estudio de caso para analizar de forma integral un contexto específico y tener en cuenta sus particularidades históricas, culturales, sociales y políticas. Ello permitió examinar de forma integral este contexto, además de analizar las dinámicas locales y la identificación de patrones significativos en la relación entre los habitantes y su entorno patrimonial.

Revisión documental

A partir de las categorías identificadas en la investigación, se realizó un análisis de las fuentes. En un primer momento se realizó una revisión documental en bases de datos de alto impacto como:

· Scopus

· Web of Science

· Scielo

Se consultaron, además, otras fuentes de interés publicadas en Google Académico.

Entre los criterios de inclusión se establecieron:

· Base de datos (alto impacto y Google Académico)

· Periodo de publicación (2020-2025)

· Ajuste al tema de investigación (relación título, resumen, resultados)

· Idioma (español o inglés)

· Área del conocimiento (Sociología, Demografía, Psicología, Urbanismo)

En este caso se identificaron estudios sobre el tema, publicados entre los años 2020 y 2025, que respondieran a la estrategia de búsqueda, la cual se basó en los operadores booleanos (AND, OR, NOT) y de escritores como “espacios públicos urbanos”, “patrimonio cultural”, “comunidad residente” y “participación”.

Esto permitió construir el marco teórico, identificar las definiciones sobre esta categoría, las principales tendencias y experiencias. También se consultaron documentos específicos sobre el Centro Histórico Urbano de la ciudad de Matanzas. Entre ellos, el Expediente Declaratoria de Monumento Nacional, planes de manejo del centro histórico, el Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de la ciudad, informes gubernamentales y publicaciones científicas que abordan este contexto.

Estudio de caso

Una vez finalizado el análisis y revisión bibliográfica, se procedió a diseñar los instrumentos para la recolección y procesamiento de los datos:

· Guía de entrevistas semiestructuradas.

· Guía de observación participante.

· Grupos de discusión focal.

Se hizo necesaria la identificación de los informantes clave para las consultas. Se diseñaron entrevistas semiestructuradas para especialistas en el tema, docentes e investigadores en estrecho vínculo a estos aspectos. Además de ello, se diseñó una guía de observación participante para determinar cómo se establece la interacción entre la comunidad y los espacios públicos y tuvieron lugar dos grupos focales, uno integrado por técnicos y directivos de instituciones patrimoniales y el segundo de estos por gestores socioculturales, actores sociales, actores económicos no estatales y directivos de instituciones ubicados en los espacios públicos urbanos de la ciudad de Matanzas o sus alrededores más próximos.

Aspectos principales que se abordaron en los instrumentos diseñados

En las entrevistas se pudo explorar cuáles son las principales posiciones prácticas y valoraciones de los especialistas respecto a los espacios públicos y su patrimonio. Por otra parte, durante la observación participante se identificó la interrelación entre la comunidad y los espacios públicos urbanos, se determinaron problemáticas y tendencias asociadas a su gestión, fines y preservación.

A través de los grupos focales se pudieron establecer relaciones entre los participantes y analizar los diferentes puntos de vista asociados a las transformaciones de los espacios públicos urbanos, su valor de uso, de consumo y las principales problemáticas que enfrentan; además de los desafíos contemporáneos en cada uno de los contextos, con especial énfasis en los de la zona declarada Monumento Nacional dentro del Centro Histórico Urbano de la ciudad de Matanzas. También se trataron temas referentes a la identidad cultural, la sostenibilidad urbana y el compromiso gubernamental hacia la correcta gestión de los mismos. Se destacaron a instituciones que han desarrollado una labor sostenida hacia la salvaguarda de estos espacios públicos y los valores asociados a ellos.

Métodos para el análisis de los datos

Los datos recopilados se analizaron mediante el análisis de contenido y la triangulación de métodos, técnicas, fuentes y datos. Esto permitió identificar las categorías emergentes en este sentido y establecer las relaciones entre los conceptos y definiciones. Los resultados se triangularon con los diferentes hallazgos de la revisión documental, la observación, las entrevistas y los grupos de enfoque, para garantizar una mayor validez y consistencia en las discusiones y conclusiones. Esta metodología combinó las técnicas cualitativas con un enfoque de estudio de caso y la revisión documental para explorar de forma profunda y contextualizada la relación que existe entre la comunidad residente y los espacios públicos del Centro Histórico Urbano de la ciudad de Matanzas. Además, que se pudo identificar la complejidad de las dinámicas locales en la gestión sostenible de su patrimonio.

RESULTADOS

En este estudio se pudo identificar que la comunidad residente en los espacios públicos urbanos tiene una función esencial en la construcción y preservación de su patrimonio. Se debe tener en cuenta que para este estudio se adoptó en la clasificación de patrimonio cultural la inclusión del patrimonio natural; a su vez, este patrimonio cultural está integrado por elementos tangibles o materiales e intangibles o inmateriales. Los instrumentos aplicados para la recolección de los datos permitieron afirmar que los espacios públicos no solo funcionan como áreas de tránsito, esparcimiento o recreación (Bleibleh & Awad, 2024), sino que en estos tiene lugar la interacción de culturas, el fomento de la identidad y la consolidación de la memoria colectiva.

Las dinámicas sociales que se desarrollan en estos espacios tienen una estrecha relación con las prácticas cotidianas de sus habitantes y son una expresión del patrimonio vivo. Declaran Molari et al. (2024) que en este caso confluyen los elementos inmateriales con los elementos materiales, díganse inmuebles, parques, plazas, paseos, alamedas, plazuelas, corredores peatonales, áreas de recreo, complejos deportivos, culturales, entre otros.

En la figura 1 se muestran tres áreas fundamentales; la de color rojo es el Centro Histórico Urbano de la ciudad de Matanzas, la amarilla es la Zona Priorizada para la Conservación y la de color verde es la declarada Monumento Nacional. En esta última fue donde se centró la presente investigación.

|

Figura 1. Área de estudio de los espacios públicos urbanos |

|

|

Fuente: Cabrera Valdés (Ed.) (2024)

Se pudo observar cómo las tendencias en relación a la gestión de los espacios públicos urbanos evidencian una mayor inclusión de la comunidad en los procesos de planificación y conservación. Anteriormente se abordaron los desafíos que enfrentan muchas ciudades patrimoniales al no tener en cuenta la percepción, criterios y valoraciones de la comunidad residente. Algunas de estas decisiones se toman de forma vertical, sin considerar las necesidades y expectativas de la comunidad anfitriona y, que es, además, la apuntadora de los valores culturales que se ponen de manifiesto en estos espacios públicos urbanos.

El presente estudio destacó la importancia de la participación activa de la comunidad, no solo como generadora de los espacios públicos, sino como gestora de los mismos (Mishra et al., 2020). Esto fortalece el sentido de pertenencia y contribuye a la sostenibilidad de las acciones que en materia de rehabilitación, restauración y conservación se desarrollan en los espacios. El hecho de que las comunidades se apropien de sus espacios públicos genera el cuidado de los mismos, la demanda para la creación de actividades culturales (Farstad & Aarsand, 2021), el cuidado de las áreas verdes, la limpieza de estos y la comprensión del patrimonio como un bien común, que requiere compromiso de todas las partes.

Se identificó también, en los grupos de discusión focal, el funcionamiento de los espacios públicos como escenarios para la expresión de la diversidad cultural y las tradiciones más autóctonas de sus habitantes. Se puede apreciar cómo confluyen diferentes identidades, tradiciones y cosmovisiones, el patrimonio inmaterial, los oficios, las tradiciones, las prácticas sociales colectivas y las manifestaciones artísticas. Estos, en su conjunto, integran el tejido urbano y le dan un carácter único y singular. Constituyen una fortaleza para las comunidades locales al convertirse en sus mayores atractivos para los visitantes nacionales y foráneos. En este caso, se hace necesaria la existencia de alianzas y colaboraciones entre la comunidad, las instituciones y los gobiernos locales.

Una de las problemáticas asociadas a la gestión de los espacios públicos en las ciudades patrimoniales es la gentrificación como fenómeno y la privatización de ciertos espacios. Autores como Hamza et al. (2024) coinciden en que esto genera la exclusión, limita la accesibilidad e influye en la pérdida de la identidad para algunos grupos sociales. A esto se refieren los autores del presente artículo cuando declaran que existen, en la actualidad, espacios públicos que se reservan la admisión de determinadas personas, atendiendo a criterios establecidos por las propias instituciones.

En relación a las experiencias prácticas, a través de las entrevistas y el análisis a las fuentes sobre el tema, se pudo constatar que existen iniciativas comunitarias generadas por ellos mismos, que tuvieron un impacto significativo en la rehabilitación de espacios públicos. Por lo tanto, esta labor no solo es reconocida para los técnicos en la intervención de determinados espacios, sino que la comunidad también contribuye a ello (Dezio & Paris, 2023).

Destacan proyectos colaborativos en áreas verdes, riveras de ríos, la elaboración de murales colectivos y expoferias locales en los que se demuestra la acción ciudadana desde contextos educativos no formales. Todo ello evidencia cómo es posible transformar, de forma positiva, el entorno, en correspondencia con las políticas públicas (Guillard & McGillivray, 2022) y los objetivos para la preservación del patrimonio. También se hace evidente cómo en los proyectos de desarrollo local las comunidades y las instituciones colaboran hacia la diversificación de la oferta cultural (Tuhkanen et al., 2022), turística y patrimonial en estos entornos; lo cual demuestra que el patrimonio no es estático, sino que evoluciona en función de las necesidades de las comunidades (Gómez Cano et al., 2024).

La interrelación entre la comunidad y los espacios públicos urbanos constituye un elemento clave para la preservación y dinamización del patrimonio. Esta participación activa requiere del compromiso y el apoyo institucional, que reconozca la labor seria, comprometida y consciente de la comunidad. Esto también favorece la diversidad cultural (Tarlao et al., 2024) y la promoción de prácticas sostenibles como pilares fundamentales en la gestión de los espacios públicos.

Se destaca la importancia de tener en cuenta los desafíos actuales que se enfrentan, incluida la gentrificación, fragmentación social y la necesidad de un enfoque participativo e inclusivo, que se priorice siempre en función del bienestar colectivo; también las imperantes acciones para la salvaguarda del patrimonio como legado vivo y en constante transformación (Wang et al., 2024). La Tabla 1 recoge la población del municipio de Matanzas; de esta, solo el 11.3 % aproximadamente vive en el área declarada Monumento Nacional. Lo que evidencia que este reducido por ciento tiene acceso directo a los espacios públicos urbanos y por ende son sus mayores beneficiarios. El resto los utiliza como espacio para el recreo, por lo cual una adecuada gestión de los mismos genera mayor compromiso hacia ellos y el acceso.

|

Tabla 1. Población del municipio de Matanzas |

||||

|

No |

Demarcación |

Extensión (Ha) |

Población |

% de la Población de la Ciudad |

|

1 |

Versalles |

928.52 |

18972 |

13 |

|

2 |

Matanzas Este |

149.54 |

19963 |

13.7 |

|

3 |

Matanzas Oeste |

312.6 |

26315 |

18.1 |

|

4 |

Naranjal |

704.01 |

12712 |

8.7 |

|

5 |

Pueblo Nuevo |

937.5 |

36031 |

24.8 |

|

6 |

Playa |

324.9 |

5774 |

4 |

|

7 |

Peñas Altas |

316.18 |

16866 |

11.6 |

|

8 |

Canímar |

957.58 |

8953 |

6.1 |

|

|

Total |

4630.83 |

145586 |

100 |

Fuente: Cabrera Valdés (Ed.) (2024)

DISCUSIÓN

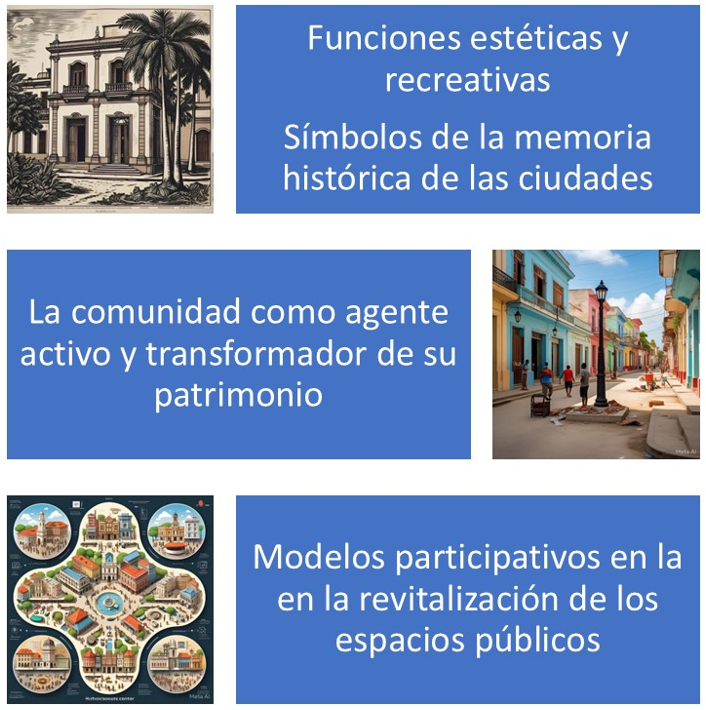

Se hace necesario abordar una vez más cómo, en la literatura consultada y en todos los instrumentos aplicados para la recolección de los datos, se afirmó la importancia de la relación entre la comunidad y los espacios públicos urbanos. Esta constituye la mayor preservadora de su patrimonio y, además, le confiere valor de uso al mismo y los reconstruye de forma cotidiana (figura 2). Este tema, en el contexto latinoamericano, tiene gran relevancia en el sentido de que los espacios públicos en estos países han sido escenarios de lucha, resistencia y construcción de las identidades colectivas.

|

Figura 2. Premisas en la relación comunidad y espacios públicos |

|

|

Fuente: elaboración propia

Además de ello, muchos se encuentran en condiciones óptimas para mostrarse en su forma original. Por el contrario, en otras naciones, se aprecian cambios significativos en cuanto a la estructura de los espacios públicos urbanos asociados al afán por la modernización de las ciudades y la implementación de los nuevos estilos que rompen con la fisonomía original de estas (O’Neill et al., 2023).

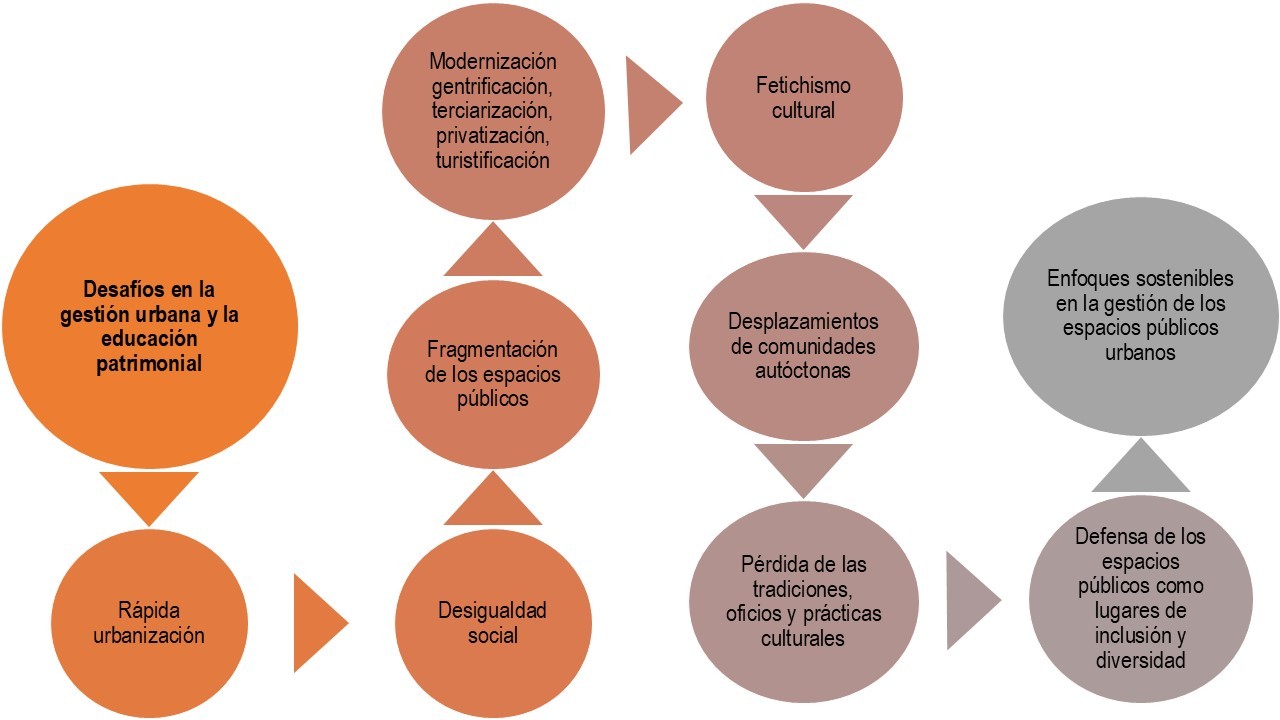

Estos espacios públicos no solo tienen funciones estéticas y recreativas, sino que constituyen símbolos de la memoria histórica de las ciudades. Se pudo apreciar cómo una de las principales tendencias es el reconocimiento de la comunidad como agente activo y transformador de su patrimonio. Ello permite contrastar cómo las prácticas tradicionales, el patrimonio inmaterial y los elementos vivos se distinguen en la planificación urbana. En la figura 3 se muestran las esencias hasta aquí expuestas en correspondencia a la gestión urbana en ciudades patrimoniales y la función de la comunidad.

|

Figura 3. Conclusiones logradas a partir del análisis de las fuentes documentales |

|

|

Fuente: elaboración propia.

Los modelos participativos manifiestan experiencias positivas como la recuperación de plazas, parques, corredores y peatonales, además de la revitalización de espacios públicos en desuso y el progreso social, aparejado a experiencias e iniciativas comunitarias en la defensa de su patrimonio frente a los procesos de gentrificación.

En correspondencia con ello, se evidencian desafíos y cuestiones a resolver en la propia gestión latinoamericana, asociada a la rápida urbanización, la desigualdad social, la fragmentación de los espacios públicos, su modernización y privatización. En muchos casos, los gobiernos locales desplazan a las comunidades de forma encubierta al no diseñar políticas públicas que protejan a estas comunidades autóctonas y dan lugar a la intromisión de otros sectores, que no son portadores de estas tradiciones, ni se identifican con el patrimonio del lugar.

Esto también conduce a otra problemática que afecta a las ciudades históricas y patrimoniales, como la terciarización. Esta consiste en que, al quedar desplazadas las comunidades locales de sus viviendas en las cercanías de los espacios públicos, estos se convierten en escenarios para el comercio, la venta y los negocios, que durante determinados horarios y épocas del año están cerrados y no cumplen funciones.

Muchos movimientos sociales tienen lugar por la reivindicación del derecho a la ciudad y la defensa de los espacios públicos como lugares de inclusión y diversidad. Todo esto destaca la importancia de la vida urbana, el compromiso social y la existencia de modelos y políticas públicas (y también privadas) en beneficio del bienestar colectivo, por encima de los beneficios económicos.

La diversidad cultural latinoamericana distingue a los espacios públicos, a diferencia de otras regiones. Estos espacios se caracterizan por ser escenarios de encuentro de múltiples identidades y tradiciones que confluyen y se conforman sin desplazar o ponderar unas por encima de otras.

También se destaca la importancia de enfoques sostenibles en la gestión de los espacios públicos urbanos, no solo desde el punto de vista ambiental, sino social y artístico. En Latinoamérica los recursos son limitados y cada vez los desafíos son mayores. Es por ello que las iniciativas comunitarias demuestran ser una alternativa para la rehabilitación de áreas degradadas y espacios públicos dañados.

Ya se han mencionado experiencias en este sentido, como la creación de huertos, áreas verdes, arbolados, la recuperación de ríos y otros ecosistemas que forman parte del entramado urbano y se vinculan a los espacios públicos (Martí et al., 2020). A ellos se suman otras iniciativas asociadas al uso de energías renovables, la utilización de equipos de transporte no motorizado, las economías creativas, el uso de materias primas recicladas y otros elementos sostenibles. Estas prácticas contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los habitantes y al vínculo entre la comunidad y su entorno. En análisis a los diferentes métodos de investigación aplicados y los resultados de las fuentes que se consultaron, permitieron elaborar el siguiente gráfico (figura 4) en el que se presentan, de forma sintética, los desafíos que enfrentan las ciudades patrimoniales para llevar a cabo una correcta gestión urbana y la participación comunitaria.

|

Figura 4. Desafíos en la gestión urbana y la educación patrimonial |

|

|

Fuente: elaboración propia

El estudio reveló la importancia de la relación entre la comunidad y los espacios públicos urbanos. Este es un tema esencial para la preservación del patrimonio local. Se tomó como caso de estudio la gestión que se desarrolla en el Centro Histórico Urbano de la ciudad de Matanzas, Cuba. En este, se constató mediante instrumentos aplicados para la recogida de la información, la correspondencia con las fuentes teóricas analizadas, que muestran otras experiencias internacionales.

Se revela, además, la necesidad de no pasar por alto los desafíos contemporáneos desde una perspectiva integral, en la que se combine la participación ciudadana, el reconocimiento a la diversidad cultural y la sostenibilidad ambiental. Este enfoque inclusivo y colaborativo permitirá que estos espacios sean escenarios para la confluencia de identidades y la reconfiguración del patrimonio para las presentes y futuras generaciones.

CONCLUSIONES

En el estudio se muestra la importante función de la comunidad en la salvaguarda de sus tradiciones, en el rescate de su patrimonio y en la gestión de los espacios públicos urbanos. Su participación activa contribuye a diversificar la oferta cultural, a crear una infraestructura adecuada para el turismo y a contribuir a la sostenibilidad ambiental. Todo ello se logra cuando las autoridades y gobiernos locales son capaces de tener en cuenta toda la sabiduría empírica de los miembros de la comunidad y de los especialistas de las instituciones circundantes a ella.

Si la comunidad se identifica y siente parte de los procesos, además de beneficiaria de los ingresos y servicios que se generan desde el turismo, puede contribuir de forma más comprometida a la sostenibilidad de los espacios públicos y a la socialización de su patrimonio cultural, en el sentido más amplio. Estos espacios permiten, además del esparcimiento, la expresión de la diversidad cultural y la conformación de representaciones sociales, tradiciones y expresiones de la cultura popular.

Se identificaron desafíos asociados a la gentrificación, privatización y terciarización en espacios públicos, con especial énfasis en ciudades patrimoniales latinoamericanas. Estos afectan a las ciudades históricas y a su gestión en todos los sentidos (urbano, patrimonial, ambiental, artístico). Pese a ello, en la literatura consultada se aprecian experiencias positivas en la rehabilitación de espacios públicos y diversificación de la oferta cultural, la generación de acciones para la sostenibilidad ambiental y la protección a ecosistemas. Se hace necesaria la integración de comunidades, instituciones y gobiernos locales, además de políticas públicas y privadas que contribuyan a la promoción de la equidad social, que se priorice el bienestar colectivo y el mantenimiento de estos espacios como escenarios de encuentro, memoria y preservación de la identidad.

REFERENCIAS

Bernabeu Bautista, Á., Serrano Estrada, L., & Martí, P. (2023). The role of successful public spaces in historic centres. Insights from social media data. Cities, 137, 104337. https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104337

Blečić, I., Cois, E., Muroni, E., & Saiu, V. (2024). Spaces seeking activities—Activities seeking spaces: Evaluation and policy design of neighbourhood-wide urban community spaces. City, Culture and Society, 39, 100606. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2024.100606

Bleibleh, S., & Awad, S. (2024). Everyday lived experience and ‘carescape’ of women street vendors: Spatial Justice in Al-Hisba Marketplace, Ramallah/Al-Bireh, Palestine. Geoforum, 153, 104014. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2024.104014

Cabrera Valdés, M. A. (Ed.) (2024). Plan de Desarrollo Integral 2023. Zona priorizada para la conservación de la ciudad de Matanzas. Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas. Cuba.

Ciacci, C., Banti, N., Naso, V. D., & Bazzocchi, F. (2023). Green strategies for improving urban microclimate and air quality: A case study of an Italian industrial district and facility. Building and Environment, 244, 110762. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110762

Dezio, C., & Paris, M. (2023). Three case studies of landscape design project of Italian marginal areas. An anti-fragile opportunity for an integrated food governance in a post Covid perspective. Cities, 135, 104244. https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104244

Duignan, M., Carlini, J., & McGillivray, D. (2023). Parasitic events and host destination resource dependence: Evidence from the Gold Coast 2018 Commonwealth Games. Journal of Destination Marketing & Management, 30, 100796. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2023.100796

Farstad, I. E., & Aarsand, P. (2021). Children on the move: Guided participation in travel activities. Learning, Culture and Social Interaction, 31, 100546. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2021.100546

Fior, M., Galuzzi, P., & Vitillo, P. (2022). New Milan metro-line M4. From infrastructural project to design scenario enabling urban resilience. Transportation Research Procedia, 60, 306-313. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.12.040

García Mayor, C., Bernabeu Bautista, Á., & Martí, P. (2025). The contribution of geolocated data to the diagnosis of urban green infrastructure. Tenerife insularity as a benchmark. Urban Forestry & Urban Greening, 107, 128756. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2025.128756

Gargiulo, C., & Sgambati, S. (2022). Active mobility in historical centres: Towards an accessible and competitive city. Transportation Research Procedia, 60, 552-559. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.12.071

Gómez Cano, C. A., Sánchez Castillo, V., & Pérez Gamboa, A. J. (2024). Formación integral y configuración de proyectos de vida: consideraciones para la adecuada atención psicopedagógica de estudiantes en la educación superior. Miradas, 19(2), 25–47. https://doi.org/10.22517/25393812.25683

Guillard, S., & McGillivray, D. (2022). Eventful policies, public spaces and neoliberal citizenship: Lessons from Glasgow. Cities, 130, 103921. https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103921

Hamza, M., Edwards, R. C., Beaumont, J. D., Pretto, L. D., & Torn, A. (2024). Access to natural green spaces and their associations with psychological wellbeing for South Asian people in the UK: A systematic literature review. Social Science & Medicine, 359, 117265. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.117265

Herrmann Lunecke, M. G., Figueroa Martínez, C., & Espinoza, B. O. (2024). Older persons’ emotional responses to the built environment: An analysis of walking experiences in central neighbourhoods of Santiago de Chile. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 28, 101279. https://doi.org/10.1016/j.trip.2024.101279

Jiménez Pérez, G. A., Domínguez Albear, Y., & Santos Fernández, J. P. (2025). La Educación Patrimonial en Espacios Públicos. Journal of Scientific Metrics and Evaluation, 3(1), 29-50. https://doi.org/10.69821/JoSME.v3i1.19

Legg, S. (2025). Contesting monuments: Heritage and historical geographies of inequality, an introduction. Journal of Historical Geography, 87, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.jhg.2024.09.005

Martí, P., García Mayor, C., Nolasco Cirugeda, A., & Serrano Estrada, L. (2020). Green infrastructure planning: Unveiling meaningful spaces through Foursquare users’ preferences. Land Use Policy, 97, 104641. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104641

Mishra, H. S., Bell, S., Vassiljev, P., Kuhlmann, F., Niin, G., & Grellier, J. (2020). The development of a tool for assessing the environmental qualities of urban blue spaces. Urban Forestry & Urban Greening, 49, 126575. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.126575

Molari, M., Dominici, L., Manso, M., Silva, C. M., & Comino, E. (2024). A socio-ecological approach to investigate the perception of green walls in cities: A comparative analysis of case studies in Turin and Lisbon. Nature-Based Solutions, 6, 100175. https://doi.org/10.1016/j.nbsj.2024.100175

O’Neill, E., Cole, H. V., García Lamarca, M., Anguelovski, I., Gullón, P., & Triguero Mas, M. (2023). The right to the unhealthy deprived city: An exploration into the impacts of state-led redevelopment projects on the determinants of mental health. Social Science & Medicine, 318, 115634. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115634

Pereira, A., & Rebelo, E. M. (2024). Women in public spaces: Perceptions and initiatives to promote gender equality. Cities, 154, 105346. https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105346

Peterson, M. (2024). Designing a feminist city: Public libraries as a women’s space. Geoforum, 150, 103971. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2024.103971

Tarlao, C., Leclerc, F., Brochu, J., & Guastavino, C. (2024). Current approaches to planning (with) sound. Science of The Total Environment, 931, 172826. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.172826

Tuhkanen, H., Cinderby, S., Bruin, A. de, Wikman, A., Adelina, C., Archer, D., & Muhoza, C. (2022). Health and wellbeing in cities—Cultural contributions from urban form in the Global South context. Wellbeing, Space and Society, 3, 100071. https://doi.org/10.1016/j.wss.2021.100071

Vazquez, S. A., Madureira, A. M., Ostermann, F. O., & Pfeffer, K. (2024). Challenges and opportunities of public space management in Mexico. Cities, 146, 104743. https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104743

Wang, L., Hou, C., Zhang, Y., & He, J. (2024). Measuring solar radiation and spatio-temporal distribution in different street network direction through solar trajectories and street view images. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 132, 104058. https://doi.org/10.1016/j.jag.2024.104058

Wang, S., & Vu, L. H. (2023). The integration of digital twin and serious game framework for new normal virtual urban exploration and social interaction. Journal of Urban Management, 12(2), 168-181. https://doi.org/10.1016/j.jum.2023.03.001

Yang, C., & Zhang, Y. (2024). Public emotions and visual perception of the East Coast Park in Singapore: A deep learning method using social media data. Urban Forestry & Urban Greening, 94, 128285. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2024.128285

Zarie, E., Sepehri, B., Adibhesami, M. A., Pourjafar, M. R., & Karimi, H. (2024). A strategy for giving urban public green spaces a third dimension: A case study of Qasrodasht, Shiraz. Nature-Based Solutions, 5, 100102. https://doi.org/10.1016/j.nbsj.2023.100102

FINANCIACIÓN

Ninguna.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

Ninguno.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez, José Manuel Hernández de la Cruz y Ana Gloria Peñate Villasante.

Curación de datos: José Manuel Hernández de la Cruz y Ana Gloria Peñate Villasante.

Análisis formal: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez, José Manuel Hernández de la Cruz y Ana Gloria Peñate Villasante.

Investigación: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez, José Manuel Hernández de la Cruz y Ana Gloria Peñate Villasante.

Metodología: José Manuel Hernández de la Cruz y Ana Gloria Peñate Villasante.

Administración del proyecto: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Software: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez y José Manuel Hernández de la Cruz.

Supervisión: José Manuel Hernández de la Cruz y Ana Gloria Peñate Villasante.

Validación: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez y Ana Gloria Peñate Villasante.

Visualización: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez y Ana Gloria Peñate Villasante.

Redacción – borrador original: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Redacción – revisión y edición: José Manuel Hernández de la Cruz y Ana Gloria Peñate Villasante.