doi: 10.58763/rc2025476

Investigación Científica y Tecnológica

Factores que influyen en el desempeño de los estudiantes de Enfermería de Colombia en las pruebas de estado SABER PRO

Factors influencing the performance of Colombian nursing students in the SABER PRO tests

Carlos Canova-Barrios1,2 ![]() *, Osvaldo German Fernandez3

*, Osvaldo German Fernandez3 ![]() *

*

RESUMEN

Introducción: el rendimiento académico en evaluaciones estandarizadas es un indicador clave de la calidad educativa y de las condiciones que rodean el proceso formativo de los estudiantes. Por ello, el presente estudio tiene como objetivo analizar los factores que inciden en el desempeño en el examen de calidad de la educación superior (SABER PRO) de los estudiantes de la carrera de Enfermería en la República de Colombia.

Metodología: el estudio es descriptivo, cuantitativo y retrospectivo. Se analizaron los resultados obtenidos en las pruebas SABER PRO de 16983 estudiantes durante 2016-2019.

Resultados: los estudiantes que presentaron la prueba SABER PRO tenían una media de edad de 24,80 años (DE=4,91), y la mayoría fueron mujeres, sin identificación étnica, solteros y con trabajo. Los módulos Comunicación Escrita y Competencia Ciudadana fueron los mejor y peor evaluados, respectivamente. La media nacional del desempeño de los estudiantes de enfermería en los distintos módulos fue baja.

Conclusión: las variables que se asociaron con un mejor desempeño fueron tener una menor edad, residir en zona urbana y en un lugar permanente, tener beca, computadora y acceso a internet, y no tener personas a cargo. El estudio aporta evidencia útil para orientar políticas de apoyo estudiantil y equidad en la educación superior.

Palabras clave: competencia profesional, educación sanitaria, enseñanza superior, estudiante universitario, rendimiento escolar.

Clasificación JEL: I210, I230, I280

ABSTRACT

Introduction: academic performance in standardized evaluations serves as a critical indicator of educational quality and the conditions that surround the formative process of students. The present study aims to analyze the factors that affect the performance in the quality examination of higher education (SABER PRO) of students of the Nursing career in the Republic of Colombia.

Methodology: the study employs a descriptive, quantitative, and retrospective research design. An analysis was conducted on the results obtained in the SABER PRO tests of 16 983 students during the 2016–2019 period.

Results: the students who participated in the SABER PRO test had a mean age of 24.80 years (SD=4.91), and the majority were female, without ethnic identification, single, and employed. The Written Communication and Citizenship Competence modules received the highest and lowest ratings, respectively. The national average of nursing students’ performance in the different modules was low.

Conclusion: the variables that were associated with superior performance included being younger, residing in an urban area and in a permanent place, having a scholarship, computer, and internet access, and not having dependents. The study offers valuable insights to inform the development of student support and equity policies in higher education.

Keywords: occupational qualifications, health education, higher education, university students, academic achievement.

JEL Classification: I210, I230, I280

Recibido: 05-02-2025 Revisado: 06-05-2025 Aceptado: 16-06-2025 Publicado: 31-07-2025

Editor:

Alfredo Javier Pérez Gamboa ![]()

1Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Buenos Aires, Argentina.

2Universidad del Magdalena. Santa Marta, Colombia.

3Universidad Tecnológica Nacional. Buenos Aires, Argentina.

Citar como: Canova-Barrios, C. y Fernandez, O. G. (2025). Factores que influyen en el desempeño de los estudiantes de Enfermería de Colombia en las pruebas de estado SABER PRO. Región Científica, 4(2), 2025476. https://doi.org/10.58763/rc2025476

Introducción

La calidad de la educación impartida a los estudiantes de ciencias de la salud ha sido un área de interés para la salud pública debido a su influencia sobre la calidad de la atención que prestará el futuro graduado al insertarse en el ámbito profesional (Saifan et al., 2021). En concordancia, el documento marco de la OPS y OMS actualizado en el año 2020 para las Américas establece que se debe garantizar durante el proceso formativo que el personal de salud desarrolle competencias actualizadas y apropiadas para el desempeño de sus funciones y responsabilidades. Lo anterior amerita no solo regular, sino también evaluar la formación, estableciendo estándares para la educación en el pregrado, residencias y posgrados. Esto requiere del trabajo conjunto del Estado, las autoridades de salud y de educación.

Los estudios enfocados en la formación de los profesionales de la salud han dado lugar a reformas innovadoras que han rediseñado los procesos formativos, atendiendo a las emergentes necesidades sociales y a los avances en la medicina y en las disciplinas sanitarias (Buabbas et al., 2023; Warnock et al., 2023). A principios del siglo XX, las reformas en la educación se basaron en la teoría microbiana de la enfermedad. Actualmente, en pleno siglo XXI y con la reciente pandemia por SARS-CoV2, se ha buscado el diseño e implementación de reformas de instrucción y desarrollo institucional que promuevan la adaptación de los futuros profesionales a contextos variados de ejercicio profesional, capacitados para el aprendizaje y desarrollo autónomo y que se integre una estrategia común para la formación disciplinar, aumentando el desarrollo de competencias en salud pública (Frenk et al., 2022; Papapanou et al., 2022).

Países como Colombia han implementado, en el marco de la evaluación de la calidad de la educación superior, exámenes integradores, los cuales se aplican a los estudiantes avanzados de las diferentes disciplinas, incluyendo las de las ciencias de la salud. Este examen, hasta el año 2009, se denominó ECAES (Exámenes de Calidad de Educación Superior), y luego cambió a su denominación actual, SABER PRO. Con la promulgación de la Ley 1324 (2009), no solo se cambia su denominación, sino que se hizo extensivo a todas las carreras profesionales y tecnológicas.

La prueba SABER PRO está integrada por una batería de preguntas con formato de respuesta de opción múltiple, las cuales recaban información que integra desde los aspectos personales del estudiante, su familia y la institución en la cual cursaron, hasta las competencias profesionales más relevantes. Estas últimas se organizan en dos grandes grupos: competencias genéricas y específicas.

Las competencias genéricas son compartidas entre todos los que presentan la prueba a nivel nacional (entendidas como aquellas que todos los estudiantes deben desarrollar independientemente del énfasis de la formación), e incluyen los componentes de Comunicación Escrita, Inglés, Competencias ciudadanas, Lectura crítica y Razonamiento cuantitativo. En cambio, las competencias específicas son comunes a grupos de programas con características de formación similares, los cuales se denominan grupos de referencia. En el caso de la carrera de Enfermería, los módulos específicos incluyen la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad y Atención en Salud.

Diversos estudios han abordado la temática de la salud pública y la enfermería, refiriendo, entre otros aspectos, al impacto de los procesos formativos adecuados sobre el desarrollo de competencias para el ejercicio profesional, la toma de decisiones en salud, la implicación con la salud pública/comunitaria y la gestión de servicios de salud (Roepke et al., 2021). Además, la literatura ha detallado el impacto de las currículas desactualizadas y que no incorporan, entre otros elementos, la salud pública, las prácticas profesionales o el desarrollo de competencias indispensables para el ejercicio profesional (Barbera Ortega et al., 2015; Ortigoza et al., 2024; Yaqoob Mohammed Al Jabri et al., 2021).

Basado en lo anterior, se amerita de estudios que analicen la calidad de la formación en enfermería, siendo un punto de inicio el análisis de los resultados de las pruebas de conocimiento profesional (componentes generales y específicos) evaluados en las pruebas SABER PRO. A partir de ello, se podrían plantear aspectos que ameritan intervención en la formación del futuro profesional de la salud, y con ello, mejorar el impacto social, la calidad del cuidado prestado e, inclusive, garantizar su inserción laboral. En atención a los elementos descritos, el objetivo del presente estudio fue analizar los factores que inciden en el desempeño en el examen de calidad de la educación superior (SABER PRO) de los estudiantes de la carrera de Enfermería en la República de Colombia en el periodo de 2016 a 2019.

METODOLOGÍA

El presente es un estudio descriptivo con componentes analíticos, de corte longitudinal retrospectivo y con enfoque cuantitativo. La población estuvo comprendida por la totalidad de los estudiantes que realizaron las pruebas SABER PRO en el periodo de 2016 a 2019, y la muestra fueron los estudiantes de la carrera de Enfermería (n=16983). Se incluyó la totalidad de los resultados de las pruebas realizadas por estudiantes de la carrera de Enfermería de los periodos 2016, 2017, 2018 y 2019. No se tuvieron en cuenta criterios de exclusión para el presente trabajo.

Para la obtención de datos, se extrajo la información disponible en la página Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior (ICFES) descargando los exámenes agrupados de los años 2016 a 2019 en formato CSV y fueron convertidos a una base de datos en el programa Microsoft Excel.

Se descargaron los módulos de competencias genéricas y específicas de la totalidad de estudiantes del país en el periodo analizado. Seguido, se realizó la eliminación de las observaciones de carreras distintas a la enfermería. Por medio de un Script en Pyton se realizó el enlace de los resultados de las competencias genéricas y específicas en una misma base de datos. Esto se realizó debido a que las competencias se encuentran en distintos documentos y se enlazaron usando los códigos EK (códigos de estudiante) únicos para cada estudiante que presentó el examen.

Para el análisis de los datos, se utilizó el programa estadístico Infostat v/L. se calcularon las frecuencias absolutas y relativas a las variables categóricas, y las medias y desviación estándar a las variables cuantitativas.

Al aplicar la prueba de Shapiro-Wilks (modificado) se encontró que en la totalidad de las dimensiones los datos presentaban un comportamiento no normal (p<0.001), por lo cual se implementaron pruebas no paramétricas para el análisis de los datos. Para el análisis inferencial, se aplicaron las pruebas de comparación de medias U Mann-Whitney Wilcoxon y Kruskal Wallis para identificar diferencias estadísticamente significativas entre dos y tres o más grupos, respectivamente. Se implementó la prueba de correlación de Spearman (rho) para identificar correlación entre variables cuantitativas. Se fijó un nivel de significancia estadística de p=0.05.

Las variables de interés para el estudio estuvieron organizadas en cuatro grupos:

· Información personal que incluye variables como género, edad, pertenencia a una etnia, zona de residencia, departamento y municipio de residencia, entre otros.

· Información académica y de citación que incluye variables como la institución de educación superior (nombre y tipología), lugar donde se presentó el examen, valor de la matrícula, tenencia de beca de estudios, entre otros.

· Información socioeconómica que incluye aspectos como el nivel formativo de los padres y su ocupación, ocupación del estudio, servicios con los que cuenta el hogar, dotación de electrodomésticos del hogar y nivel socioeconómico del hogar.

· Puntajes obtenidos en los módulos de la prueba SABER PRO que se dividen en cinco Competencias genéricas (Comunicación Escrita, Inglés, Competencias Ciudadanas, Lectura Crítica y Razonamiento Cuantitativo) y dos especificas (Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, y Atención en Salud). Además, se tomó en consideración en Puntaje Global de la prueba. Los puntajes de los módulos oscilan entre 0 y 300, de modo que, a mayor puntaje, mejor desempeño.

Los módulos genéricos evalúan las competencias evaluadas a continuación:

Comunicación escrita: “Evalúa la competencia para comunicar ideas por escrito referidas a un tema dado. Los temas sobre los que yace la escritura son de dominio público, no requieren conocimientos especializados” (ICFES, 2019, p.15).

Razonamiento cuantitativo: “Evalúa competencias relacionadas con las habilidades matemáticas para desempeñarse adecuadamente en contextos cotidianos que involucran información de carácter cuantitativo” (ICFES, 2019, p.15).

Lectura Crítica: “Evalúa las capacidades de entender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana, como en ámbitos académicos no especializados” (ICFES, 2019, p.15).

Competencias ciudadanas: “Evalúa los conocimientos y habilidades que posibilitan la construcción de marcos de comprensión del entorno, los cuales promueven el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva según la Constitución política” (ICFES, 2019, p.15).

Inglés: “Evalúa la competencia para comunicarse efectivamente en inglés. Esta competencia, alineada con el Marco Común Europeo, permite clasificar a los examinados según su nivel de desempeño” (ICFES, 2019, p.15).

Respecto a las competencias específicas, los módulos evalúan los siguientes aspectos:

Atención en salud: “Este módulo evalúa la competencia que permite aplicar conceptos básicos de salud pública, que determinan la priorización de las acciones a seguir de acuerdo con las condiciones de salud del individuo, la familia y la comunidad, en el marco político y normativo nacional e internacional. Se busca evidencia de que el estudiante analiza los determinantes personales, sociales, económicos y ambientales que influyen en el estado de salud del individuo, la familia y la comunidad, para la priorización de acciones a seguir; propone acciones de diagnóstico, ejecución y evaluación en el marco de políticas y lineamientos en salud vigentes; reconoce la política y la normatividad nacional y los acuerdos internacionales suscritos por el Estado colombiano, relacionados con salud pública y los aplica en situaciones concretas que afectan la salud del individuo, la familia y la comunidad y que integra el proceso de sistematización de la información relacionada con la salud del individuo, la familia y la comunidad en la priorización de acciones” (Canova-Barrios et al., 2023, p.5; ICFES, 2019).

Promoción de la salud y prevención de la enfermedad: “Este módulo evalúa la competencia para aplicar conceptos básicos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que permitan la priorización de las acciones a seguir, de acuerdo con las condiciones de salud de las personas, las poblaciones y la normatividad vigente. Se busca evidencia de que el estudiante integra los conceptos básicos de promoción de la salud que le permiten priorizar acciones por seguir, de acuerdo con las condiciones de salud de las poblaciones, y que integra los conceptos básicos de prevención de la enfermedad, que le permita la priorización de las acciones por seguir de acuerdo con las condiciones de salud de las poblaciones” (Canova-Barrios et al., 2023, p.5; ICFES, 2019).

Relativo a los recaudos éticos, el presente constituye un estudio de tipo observacional en el cual se utilizaron datos de acceso público. Se respetaron los lineamientos éticos en el análisis y redacción del presente trabajo (Canova-Barrios, 2022).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se analizaron los datos de 16983 estudiantes del último año de la carrera de Enfermería que realizaron las pruebas SABER PRO entre los años 2016 y 2019. Estos, provenían principalmente de universidades en un 68.98% y de acuerdo con la naturaleza jurídica de la institución se correspondían con instituciones no oficiales de tipo fundación en un 37.71% y de tipo corporación en un 35.16% (Tabla 1). Se destaca que los estudiantes provenían principalmente de los departamentos de Antioquia (8.45%) y de la Ciudad de Bogotá (25.35%).

|

Tabla 1. Caracterización de la institución y año de presentación de la prueba |

|||

|

Variable |

Categorías |

n |

% |

|

Año de presentación del examen |

2016 |

4027 |

23.71 |

|

2017 |

4188 |

24.66 |

|

|

2018 |

4340 |

25.55 |

|

|

2019 |

4428 |

26.07 |

|

|

Naturaleza de la IES |

Oficial – Nacional |

2235 |

13.16 |

|

Oficial – Departamental |

2189 |

12.89 |

|

|

Oficial – Municipal |

183 |

1.08 |

|

|

No oficial – Corporación |

5971 |

35.16 |

|

|

No oficial – Fundación |

6504 |

38.30 |

|

|

No reportado |

1 |

0.01 |

|

|

Carácter académico de la IES |

Universitario |

11715 |

68.98 |

|

Institución Universitaria |

5267 |

31.01 |

|

|

No reportado |

1 |

0.01 |

|

|

Total |

16983 |

100.00 |

|

A nivel sociodemográfico, al momento de presentar las pruebas SABER PRO los estudiantes tenían una media de edad de 24.80 años (DE=4.91) con una mínima de 18 y una máxima de 62 años. La mayoría fueron de género femenino (84.97%), de nacionalidad colombiana (99.88%), no se identificaban con una etnia (68.69%), habían obtenido un título secundario de carácter académico (52.67%), de estado civil soltero(a) (41.42%) y eran laboralmente activos (55.30%) (tabla 2).

|

Tabla 2. Caracterización de la muestra |

|||

|

Variable |

Categorías |

n |

% |

|

Edad |

Media (DE) |

24.80 |

4.91 |

|

Nacionalidad |

Colombiana |

16963 |

99.88 |

|

Extranjera |

20 |

0.12 |

|

|

Género |

Femenino |

14431 |

84.97 |

|

Masculino |

2551 |

15.02 |

|

|

No reportado |

1 |

0.01 |

|

|

Etnia |

Sí |

866 |

5.10 |

|

No |

11665 |

68.69 |

|

|

No reportado |

4452 |

26.21 |

|

|

Título de bachiller |

Académico |

8945 |

52.67 |

|

Pedagógico |

366 |

2.16 |

|

|

Técnico |

3160 |

18.61 |

|

|

No reportado |

4512 |

26.57 |

|

|

Estado civil |

Soltero(a) |

7035 |

41.42 |

|

Casado(a) |

543 |

3.20 |

|

|

Unión libre |

705 |

4.15 |

|

|

Separado(a) o Viudo(a) |

61 |

0.36 |

|

|

No reportado |

8639 |

50.87 |

|

|

Trabaja |

No trabaja |

7210 |

42.45 |

|

Trabaja |

9391 |

55.30 |

|

|

No reportado |

382 |

2.25 |

|

|

Total |

16983 |

100.00 |

|

Fuente: Elaboración propia.

El 55.44% de los encuestados reportó residir en su vivienda habitual, y relativo al estrato socioeconómico de la misma (evaluado según la dotación del hogar, material, tamaño y ubicación del inmueble) estas fueron mayormente de estratos 2 (40.00%) y 3 (32.01%). El Nivel Socioeconómico (NSE) de los estudiantes fue mayormente el nivel 2, descrito como aquellos estudiantes con hogares con acceso a servicios públicos básicos y nivel de ingresos medio-bajo. Se encontró que la mayoría de los estudiantes tenían acceso a servicios de TV (81.30%) e internet (83.55%), y a electrodomésticos como lavarropas (82.92%), horno (51.89%) y computadora (89.32%), a la vez que reportaron en menor medida tener consola de videojuegos (8.81%), automóvil (27.02%) o motocicleta (34.75%) en sus hogares (tabla 3).

|

Tabla 3. Tenencia de servicios, electrodomésticos y medios de transporte en el hogar |

|||||||

|

Tenencia en el hogar de… |

Si |

No |

No reportado |

||||

|

n |

% |

n |

% |

n |

% |

|

|

|

Servicio de internet |

14190 |

83.55 |

2461 |

14.49 |

332 |

1.95 |

|

|

Computadora |

15169 |

89.32 |

1455 |

8.57 |

359 |

2.11 |

|

|

Lavarropas |

14083 |

82.92 |

2539 |

14.95 |

361 |

2.13 |

|

|

Horno (microondas o de gas) |

8812 |

51.89 |

7597 |

44.73 |

574 |

3.38 |

|

|

Servicio de TV |

13808 |

81.30 |

2834 |

16.69 |

341 |

2.01 |

|

|

Consola de videojuegos |

1496 |

8.81 |

6916 |

40.72 |

8571 |

50.47 |

|

|

Automóvil |

4588 |

27.02 |

12027 |

70.82 |

368 |

2.17 |

|

|

Motocicleta |

5902 |

34.75 |

10412 |

61.31 |

669 |

3.94 |

|

Fuente: Elaboración propia.

Los estudiantes reportaron mayormente tener disponibilidad en sus hogares de 0 a 10 libros (28.82%) y de 11 a 25 libros (23.56%). Se destaca que el 6.02% mencionaron no leer por placer, mientras, el 28.22% refirió leer entre 30 y 60 minutos por día. Asimismo, el 40.69% mencionó dedicar entre 1 y 3 horas a navegar por internet diariamente. El nivel formativo de los padres fue mayormente de nivel secundario en un 34.62% para el padre y 36.66% para la madre.

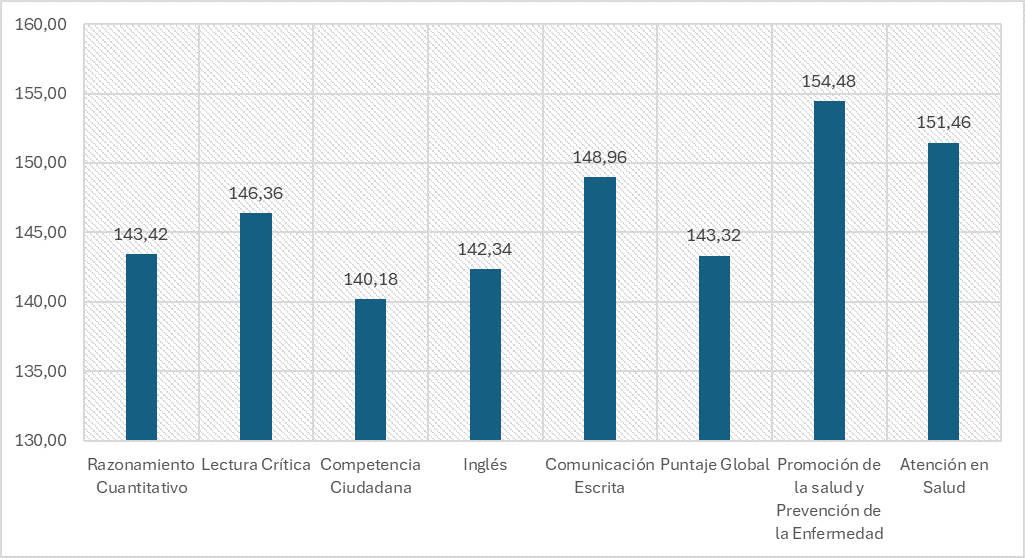

Al analizar el puntaje de los cinco módulos genéricos, se encontró que Comunicación Escrita obtuvo la media más alta (148.96, DE=28.89), mientras, Competencia Ciudadana presentó la media más baja (140.18, DE=29.00). En puntaje global de la prueba fue de 143.32 (DE=20.50). Respecto a los módulos específicos, estos presentaron un mejor desempeño general en comparación con los genéricos, siendo la media de Promoción de la salud y Prevención de la Enfermedad, el módulo con mayor puntaje de toda la prueba (154.48, DE=32.71) (figura 1).

|

Figura 1. Puntaje promedio de los módulos genéricos y específicos de a prueba SABER PRO en estudiantes de enfermería |

|

|

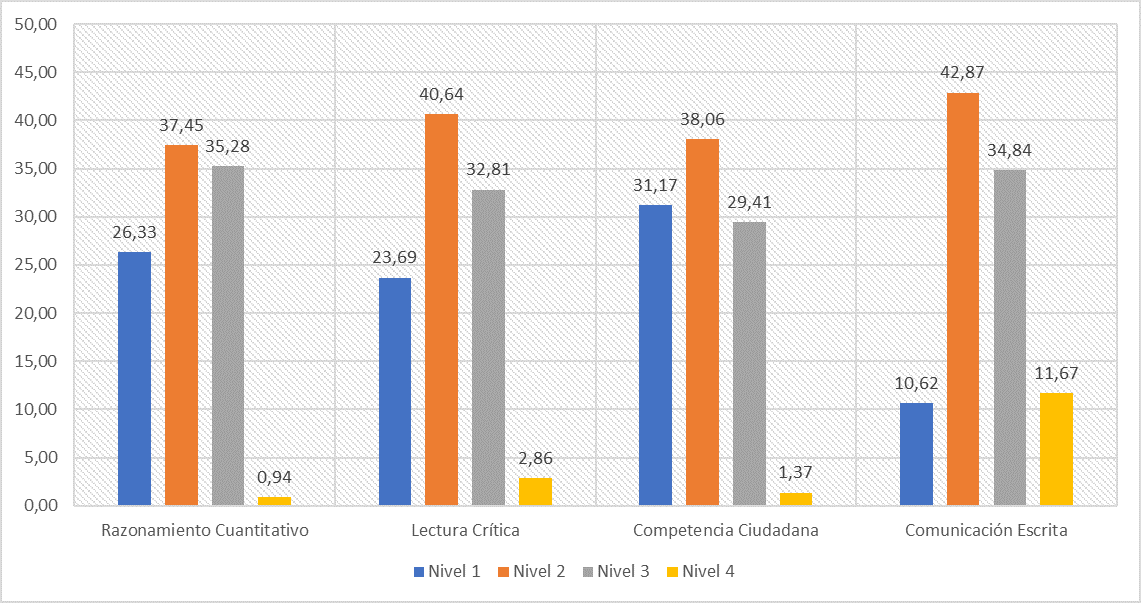

Al analizar los resultados obtenidos en los distintos módulos según el nivel de desempeño, se encontró que los estudiantes mayormente se encontraban en el nivel 2 en los módulos de Razonamiento Cuantitativo, Lectura Crítica, Competencia Ciudadana y Comunicación Escrita (figura 2). Respecto a la competencia de idioma inglés se encontró que el 37.68% de los alumnos se encontraban en el nivel A1 (básico).

|

Figura 2. Niveles de desempeño por competencias genéricas |

|

|

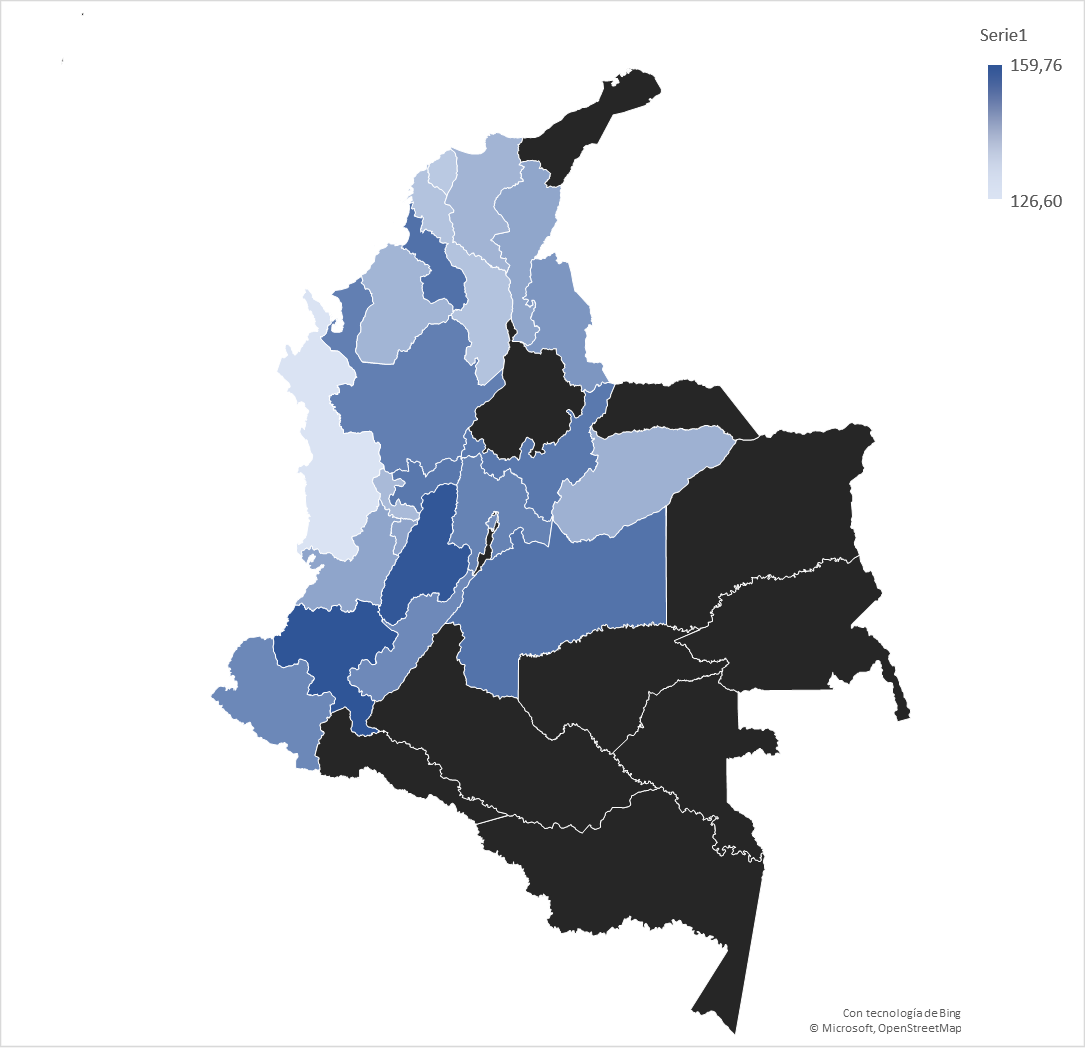

Al realizar el análisis de la media del puntaje global según los departamentos de estudio de los estudiantes que realizaron la prueba SABER PRO, se halló que el departamento del Chocó obtuvo el desempeño más bajo con una media de 126.60 (DE=14.25), mientras, el departamento del Cauca obtuvo la media más alta con un puntaje de 159.76 (DE=17.70). Los datos completos se muestran en el mapa coroplético I.

Mapa Coroplético I.

|

Figura 3. Media del puntaje global de la prueba según departamento de proveniencia del estudiante |

|

|

Fuente: Elaboración propia. *Departamentos marcados en negro no poseen carrera de Enfermería

En la literatura se han descrito diversidad de factores personales y familiares que pueden incidir en el desempeño de los estudiantes de nivel superior. Se han mencionado variables como la edad, sexo, nivel educativo de los padres, estatus socioeconómico, ser cabeza de hogar y tenencia de hijos ((Caponnetto et al., 2021; Dante et al., 2016; García et al., 2012; Grajales-Alonso et al., 2022; Vidal Barrantes, 2023; Zárate-Grajales et al., 2021). Asimismo, variables institucionales como el contar con una beca de estudios, costo de la matrícula y la existencia de programas de apoyo estudiantil representan factores de gran relevancia al analizar esta problemática, pues representan motivantes extrínsecos que contribuyen a mantener un óptimo desempeño en el alumnado y una trayectoria académica similar a la teórica.

En el presente trabajo, al realizar el análisis inferencial se encontró una correlación negativa baja entre la edad y el desempeño en los módulos de la prueba (rho=-0.27, p<0.001). Es decir, se halló un mejor desempeño en los estudiantes más jóvenes. El hallazgo descrito coincide con los reportes de la literatura en la cual se describe mayor facilidad para el aprendizaje en estudiantes de menor edad, y un perfil de alumno con menores cargas profesionales, familiares y sociales (Brito-Jiménez y Palacio-Sañudo, 2016; Cala-Calviño et al., 2020; Carreño et al., 2020; García Cabezas y Almeyda Vázquez, 2019; Parra Aguirre y Padilla Contreras, 2022).

Los estudiantes de género masculino presentaron medias más altas en todos los módulos (p<0.001) con excepción de Comunicación Escrita (p=0.074). Dos estudios realizados por Lancia et al. (2018) y Zárate-Grajales et al. (2021) en Italia y México, respectivamente, concluyeron que las mujeres presentaban mejor desempeño en la carrera en comparación con sus contrapartes hombres, contrastando los hallazgos del presente trabajo. Sin embargo, los textos de Giai y Franco (2021) y Chewaka Gamtessa (2021) resultan ser similares al presente trabajo. Se ha referido en la bibliografía que el desempeño académico puede estar influenciado por factores biológicos, psicológicos y sociales, detallando una mejor capacidad de integración, mayor motivación por el desafío y la competencia, y el acceso a mejores oportunidades formativas en los hombres (Canova-Barrios et al., 2023). Hay que tener en cuenta que la carrera de enfermería suele tener una mayor presencia femenina, lo cual podría condicionar los resultados.

Quienes reportaron residir en zonas rurales, se identificaron con una etnia, refirieron ser cabezas de familia y estar laboralmente activos tuvieron medias más bajas (p<0.001) en la totalidad de los módulos analizados. Estos datos son consistentes con un estudio realizado por Sandoval Zúñiga (2021) que identificó en una muestra de estudiantes de disciplinas sanitarias que la tenencia y la cantidad de hijos guardaba estrecha relación con el desempeño académico. Tener hijos, ser responsable económico del núcleo familiar y cuidar de familiares (hermanos menores o familiares enfermos) son variables relevantes al analizar el desempeño académico, dada su influencia sobre el presentismo, el cumplimiento con las obligaciones académicas y la deserción de la carrera (Carrasco Aldunate et al., 2022; Musso et al., 2020; Ortigoza, 2022).

Asimismo, la zona de residencia se vincula con aspectos como la desigualdad educativa, aspectos socioeconómicos, desarraigo, falta de redes de apoyo y limitado acceso a tecnología y material educativo, lo cual explicaría el hallazgo de la zona de residencia con el desempeño en la prueba. Aunque otros estudios contrastan con dicho reporte, principalmente al solo analizar los resultados de estudiantes de instituciones públicas donde el acceso y mantenimiento de becas, son condicionadas por la performance educativa (Canova-Barrios et al., 2023).

Los estudiantes de mayor nivel socioeconómico obtuvieron medias más altas en el puntaje del módulo Inglés (p<0.001), quienes reportaron estar matriculados en programas universitarios y aquellos que tenían beca de estudios obtuvieron medias más altas en la totalidad de los módulos. El valor de la matrícula mostró correlacionar negativamente con los puntajes de los módulos (p<0.001). Relativo al departamento de residencia, los estudiantes del departamento del Chocó obtuvieron medias más bajas en la totalidad de los módulos analizados. Los datos descritos se hallan estrechamente relacionados por marcan un perfil de estudiante socioeconómicamente menos favorecido lo cual condiciona su desempeño académico negativamente; a su vez, en diversidad de instituciones colombianas se solicita a los estudiantes becados mantener promedios elevados, por lo cual puede inferirse que un mayor esfuerzo durante la formación se traduce en un mejor desempeño en la prueba (Canova-Barrios et al., 2023).

La tenencia de internet y de computadora en el hogar mostró estar relacionada con mejor desempeño en los módulos genéricos. En aquellos estudiantes que reportaron tener consola de videojuegos, el desempeño en el módulo inglés fue mejor (consola sí=142.49, consola no=145.95, p<0.001).

Si bien se identificó una tendencia a medias más altas en los módulos de la prueba en los estudiantes que reportaron tener y leer una mayor cantidad de libros, las diferencias no fueron relevantes estadísticamente. Un hallazgo similar fue el reportado por Canova-Barrios et al. (2023).

El residir en una vivienda permanente se halló relacionado con medias superiores en el puntaje global del examen (residencia permanente=143.69, residencia temporal=142.63, p=0.001) y en el módulo inglés (residencia permanente=142.03, residencia temporal=139.23, p<0.001). Este hallazgo es similar al reportado por un estudio realizado en Australia por Gu y Sok (2021), el cual encontró que el desempeño académico era menor en los estudiantes extranjeros y en los de áreas por fuera de la metropolitana, es decir, aquellos con residencia en zona rural y que debían movilizarse para poder acceder a oportunidades de educación superior.

Este último aspecto también fue corroborado en el presente trabajo donde los estudiantes de zonas rurales presentaron medias más bajas en las pruebas, aunque difiere con un estudio reciente que reportó un mejor desempeño en los que provenían de zonas rurales (Canova-Barrios et al., 2023). Esta diferencia puede estar relacionada con el hecho de que el estudio fue realizado en una institución universitaria de carácter público, la cual cuenta con un estricto sistema de selección y en la cual se brindan becas a los estudiantes de áreas rurales, la cual es retirada ante un desempeño inadecuado, siendo un factor extrínseco motivante para el aprendizaje (Brito-Jiménez y Palacio-Sauño, 2016; Canova-Barrios et al., 2023).

Al comparar las medias de los módulos genéricos con el nivel de educación de los padres, se halló que, a mayor nivel formativo tanto materno como paterno, mejor es el desempeño del estudiante en la prueba, con excepción del módulo de Comunicación escrita que no se vinculó con el nivel formativo paterno. Estos hallazgos pueden estar vinculados con factores sociales, culturales, económicos y emocionales. Así, los padres con formación superior suelen entender mejor el sistema educativo, influencian en la disciplina, motivación y ambición del estudiante, brindan más confianza y apoyo emocional al comprender mejor los retos académicos, aportan un mayor capital cultural incluyendo conocimientos, habilidades, lenguajes, hábitos y valores bien percibidos en la formación superior. Por ello, influencian significativamente las oportunidades, apoyo y entorno cultural del estudiante, lo cual puede marcar una diferencia en el desempeño y permanencia en la universidad (Canova-Barrios et al., 2023; Espejel García y Jiménez García, 2019).

Diversos autores han identificado una relación entre el desempeño académico con variables institucionales como la relación con los docentes, el percibir el entorno formativo como desafiante, contar con estructuras formales de apoyo y seguimiento al estudiantado, y contar con un profesorado de calidad (Fooladi et al., 2022), variables que si bien no fueron tenidas en cuenta en el presente trabajo, son relevantes a la hora de analizar a profundidad los elementos que inciden directa o indirectamente en el desempeño de los estudiantes de nivel superior, incluidos los cursantes de la carrera de Enfermería.

Por los elementos descritos, resulta imperativo que el Estado garantice el acceso a la formación superior y brinde las condiciones para retener al estudiantado, garantizando una trayectoria académica fluida que permita el integral desarrollo durante la formación (Grande et al., 2021; Figueira-Teuly et al., 2022; Casquete-Tamayo y Delgado Mendoza, 2023). Lo anterior, gana más relevancia cuando de disciplinas de interés público se trata, como lo es el caso de los futuros profesionales de la salud.

CONCLUSIONES

Se halló que en las competencias específicas el módulo de Comunicación Escrita obtuvo la media más alta y Competencia Ciudadana presentó la media más baja. La media del puntaje global fue baja, alcanzando cerca del 50% del puntaje máximo de la prueba.

Las variables que se asociaron con un mejor desempeño en la prueba SABER PRO en los estudiantes de enfermería del periodo analizado fueron la edad (ser menor), zona de residencia (urbana), mayor nivel socioeconómico, no identificarse con una etnia, tener beca (total o parcial), contar con una residencia permanente en el lugar en el que se encuentra la institución de educación superior, tener computadora, contar con acceso a internet en el hogar y no tener personas a cargo.

Se identificó un bajo desempeño en las competencias de idioma extranjero, con solo una décima parte de los estudiantes que alcanzaron un nivel de independencia equivalente a la categoría B1 del Marco Europeo de Referencia.

Desde el sistema educativo y sanitario, se amerita de realizar una revisión de los aspectos evaluados y un seguimiento a las instituciones con bajo desempeño. Asimismo, resulta importante destacar que se amerita de que se trabaje con políticas de formación que involucren los principios de justicia social y equidad, dado que se identifica una tendencia a un mejor formativo en los departamentos de mayor adquisitivo, y, de hecho, el departamento del Chocó que de acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es de menor nivel socioeconómico del país y presentó las medias más bajas con cerca del 40% del puntaje máximo de la prueba. También, se evidencia este aspecto en la relación entre identificarse con una etnia y tener un desempeño más bajo.

Para las instituciones de educación superior, se sugiere contrastar los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas SABER PRO con el rendimiento académico a lo largo de la carrera. Esto permitiría identificar aquellas asignaturas que predicen un buen o mal desempeño en las áreas evaluadas, con el fin de fortalecer las primeras e intervenir en las segundas, promoviendo así la excelencia académica y elevando la calidad de los egresados.

REFERENCIAS

Brito-Jiménez, I., y Palacio-Sañudo, J. (2016). Calidad de vida, desempeño académico y variables sociodemográficas en estudiantes universitarios de Santa Marta-Colombia. Duazary, 13(2), 133-141. https://doi.org/10.21676/2389783X.1719

Buabbas, A. J., Miskin, B., Alnaqi, A. A., Ayed, A. K., Shehab, A. A., Syed-Abdul, S., & Uddin, M. (2023). Investigating Students’ Perceptions towards Artificial Intelligence in Medical Education. Healthcare, 11(9), 1298. https://doi.org/10.3390/healthcare11091298

Cala-Calviño, L., Labadie-Fernández, S., Álvarez-González, R., y Peacok-Aldana, S. (2020). Sociodemographic variables related to academic performance in the subject Clinical Pharmacology. MediCiego, 26(1), e979. https://revmediciego.sld.cu/index.php/mediciego/article/view/979

Canova-Barrios, C. J. (2022). Aspectos éticos en la publicación de manuscritos científicos: una revisión de la literatura. Salud, Ciencia y Tecnología, 2, 81. https://doi.org/10.56294/saludcyt202281

Canova-Barrios, C., Acosta Salazar, D., Torres-Barrios, L., y Álvarez, L. (2023). Variables que influyen el desempeño de los estudiantes de enfermería de la Universidad del Magdalena en las pruebas SABER PRO. Enfermería: Cuidados Humanizados, 12(2), e3370. https://doi.org/10.22235/ech.v12i2.3370

Caponnetto, V., Dante, A., Masotta, V., La Cerra, C., Petrucci, C., Alfes, C. M., y Lancia, L. (2021). Detailed data about a forty-year systematic review and meta-analysis on nursing student academic outcomes. Data in Brief, 38, 107298. https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107298

Carrasco Aldunate, P., Guajardo Canales, S., y Rivera Martínez, M. S. (2022). Significado de la experiencia de estudiar enfermería y trabajar simultáneamente. Revista Chilena de Enfermería, 4(2), 67–85. https://doi.org/10.5354/2452-5839.2022.68496

Carreño, K., De la Cruz, W., García, K., y Latorre, A. (2020). Factores influyentes en el rendimiento académico de los estudiantes en las instituciones de educación superior. Investigación y Desarrollo en TIC, 11(1), 57- 69. https://revistas.unisimon.edu.co/index.php/identic/article/view/4648/5066

Casquete-Tamayo, E. J., y Delgado Mendoza, H. (2023). Efectos de la pandemia en la educación, la formación, el trabajo docente y los aprendizajes de los estudiantes. Salud, Ciencia y Tecnología, 3, 332. https://doi.org/10.56294/saludcyt2023332

Chewaka Gamtessa, L. (2021). Correlation Between Academic and Clinical Practice Performance of Nursing Students at a Pediatrics and Child Health Nursing Course; Mizan-Tepi University, Ethiopia. Advances in Medical Education and Practice, 12, 155-162. https://doi.org/10.2147/AMEP.S294650

Cruz Gómez, L. F., Alzate, A., Botero, D., Torres Grisales, J. D., Fuentes, A. F., Urriago Fontal, J., y Aponte García, M. S. (2022). Complejidad y Educación en Epidemiología. Tuluá, Colombia: UCEVA.

Dante, A., Ferrão, S., Jarosova, D., Lancia, L., Nascimento, C., y Notara, V. (2016). Nursing student profiles and occurrence of early academic failure: Findings from an explorative European study. Nurse Education Today, 38, 74-81. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.12.013

Duarte Soto, C. A., Alvarado Medina, I. D., Suárez Villamizar, J. A., Madriz Rodríguez, D. A., Nieto Sánchez, Z. C., y Moreno Sánchez, Y. M. (2021). Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes de enfermería. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, 40(9), 927-933. https://doi.org/10.5281/zenodo.5834908

Espejel García, M. V., y Jiménez García, M. (2019). Nivel educativo y ocupación de los padres: Su influencia en el rendimiento académico de estudiantes universitarios. RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 10(19), e026. https://doi.org/10.23913/ride.v10i19.540

Figueira-Teuly, J., Canova-Barrios, C., y Lepez, C. O. (2022). La integración curricular en enfermería: reseña del Conversatorio alusivo al Día de la Enfermería Argentina 2022. Salud, Ciencia y Tecnología, 2, 166. https://doi.org/10.56294/saludcyt2022166

Fooladi, E., Karim, M. N., Vance, S., Walker, L. Z., Ilic, D., y Brand, G. (2022). Factors Associated with Undergraduate Nursing Students’ Academic and Clinical Performance: A Mixed-Methods Study. Frontiers in Medicine, 9, 793591. https://doi.org/10.3389/fmed.2022.793591

Frenk, J., Chen, L. C., Chandran, L., Groff, E. O. H., King, R., Meleis, A., & Fineberg, H. V. (2022). Challenges and opportunities for educating health professionals after the COVID-19 pandemic. The Lancet, 400(10362), 1539–1556. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02092-X

García Cabezas, A., y Almeyda Vázquez, A. (2019). Rendimiento académico en estudiantes de Psicología. UH, 288, 128-146. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-92762019000200128

García, S., Melis, I., Luque, A., Radlovachky, L. R., Lugo, C., y Acevedo, G. (2012). 2012). Estudio de las variables que se asocian al rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la UNNE. Revista de la Facultad de Medicina UNNE, 32(1), 5-10. https://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/47876

Giai, M., y Franco, E. (2021). Evaluación de la capacidad cognitiva, razonamiento y cálculo en ingresantes de la carrera de enfermería. Revista Chilena de Enfermería, 3(2), 34–55. https://doi.org/10.5354/2452-5839.2021.64672

Grajales-Alonso, I., Márquez-Valdez, L. M., Martínez-Ramos, E. B., Cortés-Bohórquez, E., y Ordaz-Zurita, F. R. (2022). Rendimiento académico en estudiantes de enfermería de una universidad pública. Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, 30(3), 60-67. http://revistaenfermeria.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_enfermeria/article/view/1246

Grande, R. A., Berdida, D. J., Villagracia, H. N., Ablao, J. N., y Garcia, P. R. (2021). Assessment of nursing students’ research competencies with competency‐based education. The Journal of Competency-based Education, 6(4), 211–21. https://doi.org/10.1002/cbe2.1260

Gu, M., y Sok, S. (2021). Factors Affecting the Academic Achievement of Nursing College Students in a Flipped Learning Simulation Practice. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(11), 5970. https://doi.org/10.3390/ijerph18115970

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior. (2019). Informe nacional SABER PRO 2016-2018. https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2024/12/Informe-nacional-de-resultados-Saber-Pro-2016-2018.pdf

Lancia, L., Caponnetto, V., Dante, A., Mattei, A., La Cerra, C., Cifone, M. G., y Petrucci, C. (2018). Analysis of factors potentially associated with nursing students’ academic outcomes: A thirteen-year retrospective multi-cohort study. Nurse Education Today, 70, 115-120. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.08.020

Ley 1324. (13 de Julio de 2009). Parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1324_2009.html

Musso, E., Brizuela del Moral, F., Di Naranjo, A. P., Pereno, G., y Sánchez, S. (2020). Deserción universitaria y rendimiento académico en estudiantes trabajadores y/o con hijos a cargo. Anuario de Investigaciones de la Facultad de Psicología, 5(8), 119-134. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/aifp/article/view/33328/33753

Ortigoza, A. (2022). Determinantes del rendimiento académico de alumnos de la carrera licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán en el periodo 2003-2011. Revista de Educación, 26, 301-313. https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/view/6128

Ortigoza, A., Prchal, A., y Canova-Barrios, C. (2024). Trayectorias académicas de estudiantes de la licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán a través del análisis de indicadores de rendimiento académico. Enfermería Global, 23(74), 390-409. https://doi.org/10.6018/eglobal.600331

Papapanou, M., Routsi, E., Tsamakis, K., Fotis, L., Marinos, G., Lidoriki, I., Karamanou, M., Papaioannou, T. G., Tsiptsios, D., Smyrnis, N., Rizos, E., & Schizas, D. (2022). Medical education challenges and innovations during COVID-19 pandemic. Postgraduate Medical Journal, 98(1159), 321–327. https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2021-140032

Parra Aguirre, M. A., y Padilla Contreras, R. (2022). Factores socioeconómicos y rendimiento académico en estudiantes de enfermería. Revisión bibliográfica integrativa. Revista Eugenio Espejo, 16(3), 116-118. https://doi.org/10.37135/ee.04.15.11

Roepke, A., D’Ambrosia, S., Harmon, M., y Frasso, R. (2021). Does it make a difference? Exploring the value of combining public health and nursing education. Journal of Professional Nursing, 37(2), 261-267. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2020.12.007

Saifan, A., Devadas, B., Daradkeh, F., Abdel-Fattah, H., Aljabery, M., & Michael, L. M. (2021). Solutions to bridge the theory-practice gap in nursing education in the UAE: A qualitative study. BMC Medical Education, 21(1), 490. https://doi.org/10.1186/s12909-021-02919-x

Sandoval Zúñiga, M. S. (2021). Características sociodemográficas, percepción sobre las habilidades de estudio y rendimiento académico en estudiantes de primer año de carreras de la Facultad Ciencias de la Salud. EDU REVIEW. International Education and Learning Review Revista Internacional De Educación Y Aprendizaje, 9(1), 41-54. https://doi.org/10.37467/gka-revedu.v9.2627

Vidal Barrantes, F. J. (2023). El papel de la Inteligencia Emocional y Espiritual en la intervención sanitaria y educativa. Salud, Ciencia y Tecnología, 3, 311. https://doi.org/10.56294/saludcyt2023311

Warnock, T. S., Sivananthajothy, P., Ereyi-Osas, W., & Roach, P. (2023). Leading Change from Within: Student-Led Reforms to Advance Anti-Racism within Medical Education. Perspectives on Medical Education, 12(1), 411–417. https://doi.org/10.5334/pme.1076

Yaqoob Mohammed Al Jabri, F., Kvist, T., Azimirad, M., & Turunen, H. (2021). A systematic review of healthcare professionals’ core competency instruments. Nursing & Health Sciences, 23(1), 87–102. https://doi.org/10.1111/nhs.12804

Zárate-Grajales, R. A., Ostiguín Meléndez, R. M., Aristizabal, P., Serván-Mori, E., y Nigenda, G. (2021). Predictors of nursing students’ academic performance in the National Autonomous University of Mexico, 2010–2019: A retrospective study. Nurse Education Today, 100, 104790. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.104790

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Carlos Canova-Barrios.

Curación de datos: Carlos Canova-Barrios y Osvaldo Germán Fernandez.

Análisis formal: Carlos Canova-Barrios y Osvaldo Germán Fernandez.

Investigación: Carlos Canova-Barrios y Osvaldo Germán Fernandez.

Metodología: Carlos Canova-Barrios y Osvaldo Germán Fernandez.

Administración del proyecto: Carlos Canova-Barrios.

Software: Carlos Canova-Barrios y Osvaldo Germán Fernandez.

Supervisión: Carlos Canova-Barrios.

Validación: Carlos Canova-Barrios y Osvaldo Germán Fernandez.

Visualización: Carlos Canova-Barrios y Osvaldo Germán Fernandez.

Redacción – borrador original: Carlos Canova-Barrios y Osvaldo Germán Fernandez.

Redacción – revisión y edición: Carlos Canova-Barrios y Osvaldo Germán Fernandez.