doi: 10.58763/rc2025475

Artículo de revisión

Tendencias y desafíos del emprendimiento femenino: Una revisión bibliográfica

Trends and challenges of female entrepreneurship: A bibliographic review

Susan Lizeth Cruz Rodríguez1 ![]() *,

José Manuel Saiz-Álvarez2

*,

José Manuel Saiz-Álvarez2 ![]() *

*

RESUMEN

Introducción: en el dinámico contexto empresarial actual, el emprendimiento se ha convertido en un fenómeno multifacético y trascendental, donde la literatura ha comenzado a prestar especial atención a la intersección entre emprendimiento y género.

Metodología: este artículo se propone explorar esta relación desde una perspectiva bibliométrica, analizando una acuciosa revisión de la producción científica acumulada del año 2001 hasta 2023.

Resultados: los hallazgos destacan la relevancia del emprendimiento para el desarrollo económico y el hecho de que la participación de las mujeres también desempeña un papel crucial en este. Además, se observó una tendencia al alza en las publicaciones relacionadas con el emprendimiento femenino, se destacaron autores seminales y se examinaron las principales líneas temáticas.

Conclusiones: se buscó responder a preguntas sobre la evolución de los estudios, sus objetivos y conclusiones, así como se exploró el nivel de producción científica en Honduras y América Latina de manera específica. En definitiva, se sintetizan conocimientos y reflexiones críticas sobre el papel de hombres y mujeres en la innovación y el cambio económico.

Palabras clave: ciencias de la información, empleo de las mujeres, empresaria, pequeña empresa.

Clasificación JEL: J16, L26

ABSTRACT

Introduction: in today’s dynamic business context, entrepreneurship has become a multifaceted and transcendental phenomenon, where the literature has begun to pay special attention to the intersection between entrepreneurship and gender.

Methodology: this article aims to explore this relationship from a bibliometric perspective, analyzing a thorough review of accumulated scientific production from 2001 to 2023.

Results: the findings highlight the relevance of entrepreneurship for economic development and the fact that women’s participation also plays a crucial role in it. Furthermore, an upward trend was observed in publications related to female entrepreneurship; seminal authors were highlighted, and the main thematic lines were examined.

Conclusions: the article sought to answer questions about the evolution of studies, their objectives, and conclusions, as well as explore the level of scientific production in Honduras and Latin America specifically. Ultimately, the article synthesizes knowledge and critical reflections on the role of men and women in innovation and economic change.

Keywords: information sciences, small enterprises, women employment, women managers.

JEL Classification: J16, L26

Recibido: 19-11-2024 Revisado: 08-02-2025 Aceptado: 15-04-2025 Publicado: 31-07-2025

Editor: Alfredo

Javier Pérez Gamboa ![]()

1Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tegucigalpa, Honduras.

2Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador.

Citar como: Cruz Rodríguez, S. L. y Saiz-Álvarez, J. M. (2025). Tendencias y desafíos del emprendimiento femenino: Una revisión bibliográfica. Región Científica, 4(2), 2025475. https://doi.org/10.58763/rc2025475

INTRODUCCIÓN

El emprendimiento, como fenómeno multifacético, ha trascendido su concepción tradicional para posicionarse como uno de los ejes dinamizadores de economías y sociedades (Bacq et al., 2022; Fauzi et al., 2025; Hidalgo et al., 2024). Un reflejo de esta evolución fueron los eventos simultáneos del Women's Entrepreneurship Forum 2024, siendo el primero en Bangkok. Este evento, organizado por la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP), congregó a gobiernos, entidades financieras y asociaciones para diseñar políticas que fortalezcan el emprendimiento femenino mediante financiación innovadora y desarrollo de habilidades.

Por otro lado, ese mismo día, en la Universidad de Toronto, se abordó cómo las mujeres participaban en la redefinición de las barreras tradicionales del comercio global. En este espacio, mediante talleres y la conformación de redes de colaboración estratégica, las emprendedoras discutieron sobre cómo proporcionar herramientas e información valiosa a las mujeres en el ámbito de los negocios internacionales. Estas experiencias subrayan la relevancia actual del tema y validan una tesis cada vez más presente y respaldada en la literatura actual: la intersección entre género y emprendimiento es un catalizador indiscutible del desarrollo económico (Aparicio et al., 2022; Suseno & Abbott, 2021; Ratten & Pellegrini, 2020).

Aunque el estudio sistemático del emprendimiento como disciplina académica se remonta a los trabajos pioneros de Cole (1942) y Evans (1942), su incorporación a campos como la psicología, la sociología y los negocios se ha consolidado progresivamente. En el caso del análisis de Cole (1942), este examina el impacto de la limitada sustentación teórica existente, en esa fecha, sobre los términos emprendimiento y emprendedor, esto, sin dejar de reconocer el impacto de ambos en la historia norteamericana. Por su lado, Evans (1942), aunque también parte de esta insuficiente conceptualización, desglosa el fenómeno en tres unidades de expresión: la organización de un negocio nuevo, la expansión de los establecimientos y los esfuerzos significativos de adaptación ante entornos rápidamente cambiantes y potencialmente hostiles.

Hoy, la literatura ha aportado nuevos marcos conceptuales dirigidos a explorar su vinculación con variables como desempeño, innovación y reducción de la pobreza, lo cual destaca su rol como motor de transformación social en múltiples contextos (Ajide & Dada, 2023; Dzingirai, 2021). En este marco, el emprendimiento femenino adquiere especial relevancia al promover no solo igualdad de género, sino también trabajo productivo y resiliencia económica, como señalan múltiples estudios previos (Ilie et al., 2021; Naguib, 2024; Ojong et al., 2021).

En América Latina, el liderazgo femenino emerge como factor clave para el bien común, pese a las brechas persistentes en gestión empresarial (Henao Orozco, 2024; Maldonado et al., 2024; Wilches et al., 2024). En este sentido, Acevedo-Duque et al. (2021) destacan que la educación emprendedora ha sido fundamental para mitigar estas desigualdades, aunque también indican que persisten dinámicas culturales que asignan al hombre roles de sustento familiar. Este contexto de reproducción de inequidades históricas ha limitado la agencia económica de las mujeres y el desarrollo de sus emprendimientos (Dávila & Lluch, 2022; Silva Corrêa et al., 2024).

Además, esta paradoja se agudiza en contextos como Honduras, donde la ausencia de estudios científicos sobre el tema revela una oportunidad para desafiar paradigmas y generar conocimiento crítico sobre equidad e innovación (Silva Corrêa et al., 2022). De acuerdo con las investigaciones consultadas, además de los diversos factores sociales que afectan a la mujer emprendedora, la investigación y las escasas relaciones en hélice con otros sectores constriñen de forma considerable su avance (Chiplunkar & Goldberg, 2024; Franzke et al., 2022; Ogundana et al., 2021).

En atención a los argumentos presentados y a la relevancia de esta temática, este artículo analiza la evolución del emprendimiento con enfoque de género mediante una perspectiva mixta, sistemática y bibliométrica. Para ello, se examina una muestra de 307 artículos mediante un diseño de revisión sistemática y el análisis de redes de colaboración con VOSviewer, complementados con la interpretación de los datos mediante las leyes de Lotka y Zipf. Esta racionalidad permitió identificar patrones de productividad académica y tendencias temáticas. El estudio buscó responder: ¿Cómo han evolucionado las investigaciones en este campo? ¿Qué objetivos y aportes destacan? ¿Cuál es el estado de la producción científica en Honduras y la región latinoamericana?

BASE TEÓRICA

Emprendimiento

El concepto de emprendimiento, vinculado al ámbito mercantil, encuentra sus raíces en el siglo XVI con la obra Suma de tratos y contratos (1569) de fray Tomás de Mercado. En este tratado, el autor no solo defendió el rol de los mercaderes como agentes de justicia social, sino que también subrayó la importancia del comercio para el desarrollo económico, siempre que este se rigiera por principios éticos. Mercado criticó prácticas como la manipulación de precios, los intereses abusivos y la deslealtad en los acuerdos, sentando un precedente moral que antecedió en dos siglos al análisis económico de Richard Cantillon (1755) (Russell-Wood, 2017; Saiz-Alvarez & García-Vaquero, 2019; Thornton & Brown, 2023).

Aunque el término emprendimiento no es reciente, su estudio sistemático emergió en la década de 1980, cuando se integró a disciplinas emergentes, pero más consolidadas, como los negocios, la psicología y la sociología. Esta multidisciplinariedad impulsó un crecimiento de publicaciones académicas, primero inestable y luego exponencial. Posteriormente, el campo orientó políticas económicas globales hacia la creación de riqueza sostenible, con miras a una redistribución equitativa mediante instituciones públicas (Del-Aguila-Arcentales et al., 2022; Demircioglu & Chowdhury, 2021; Su, 2021). Sin embargo, las motivaciones para emprender no se explican únicamente por rasgos individuales, sino por dinámicas macroeconómicas. Aquí destacan dos enfoques teóricos:

1. El efecto recesión-push o “refugio”: Surge como respuesta a crisis económicas o desempleo. En contextos adversos, el costo de oportunidad de iniciar un negocio disminuye, incentivando emprendimientos de subsistencia (Fossen, 2021; Laing et al., 2022). Un ejemplo paradigmático ocurre en América Latina, donde trabajadores desplazados del sector público suelen crear negocios orientados a vender servicios al propio Estado (Benites et al., 2021).

2. El efecto atracción o schumpeteriano: Se basa en la identificación de oportunidades de mercado. Aquí, el emprendimiento se asocia a expansión económica y refleja la capacidad innovadora para capitalizar ventajas competitivas (Callegari & Nybakk, 2022; Henrekson et al., 2022; Henrekson et al., 2024).

Esta dualidad teórica evidencia que el emprendimiento opera como un fenómeno dinámico, moldeado tanto por presiones estructurales como por la agencia individual. Mientras el primer enfoque prioriza la necesidad, el segundo enfatiza la innovación, lo que crea un marco analítico integral para entender su impacto en el desarrollo socioeconómico.

Emprendimiento femenino

El emprendimiento femenino constituye un pilar fundamental del tejido empresarial global. Además, las investigaciones más recientes muestran que se ha evidenciado un avance progresivo, aunque desigual en términos geográficos y sociodemográficos, hacia la equidad de género en este ámbito (Deng et al., 2021; Huang et al., 2022). Al respecto de esta tendencia, estudios recientes matizan esta perspectiva al señalar que las divergencias conductuales entre hombres y mujeres emprendedores son menos relevantes que las diferencias observadas entre las propias mujeres según el sector o tipo de actividad que desarrollan (Darnihamedani & Terjesen, 2022).

La motivación detrás de estos emprendimientos suele vincularse a factores de empuje, como la precariedad laboral, las crisis económicas o la necesidad de supervivencia, un fenómeno que aparece con más frecuencia en mujeres que en hombres. Esta representación de la causalidad se alinea con hallazgos que atribuyen la escasa presencia femenina en roles de liderazgo científico y empresarial a barreras sistémicas, como el acceso limitado a oportunidades para dirigir organizaciones complejas (Beltramini et al., 2022; Grangeiro et al., 2022). No obstante, las evidencias indican que la participación de mujeres en posiciones directivas cobra relevancia estratégica en la actualidad, ya que fomenta modelos de liderazgo sostenible y resiliente, claves para el desarrollo organizacional (Acevedo-Duque et al., 2021).

En materia educativa, persiste un debate, pues, mientras algunos estudios sugieren que las mujeres poseen menor formación formal en gestión financiera comparadas con sus pares masculinos (Kwapisz, 2022), otros argumentan que las brechas responden no al género, sino a factores contextuales como el entorno familiar o las oportunidades de capacitación disponibles (Banu et al., 2025). Esta dualidad refleja la complejidad de generalizar patrones en un fenómeno que es intrínsecamente multifactorial.

Respecto a la financiación, si bien existen programas específicos para apoyar a emprendedoras, hecho especialmente visible en países desarrollados, persisten desafíos estructurales en economías emergentes y países pobres. Una cuestión crítica es que los negocios liderados por mujeres suelen iniciarse con capitales reducidos, operar a menor escala y enfrentar dificultades para acceder a créditos formales, como señalan análisis sobre discriminación en entidades bancarias (Nyarko, 2022; Villaseca et al., 2021).

METODOLOGÍA

La literatura global evidencia cómo las publicaciones científicas transforman el conocimiento e influyen en estrategias estatales, tecnologías emergentes y prácticas académicas (Sánchez-Castillo et al., 2024). Temas como la medición de impacto, el análisis de citas, la cartografía de campos disciplinares y la creación de indicadores para políticas públicas destacan en estos estudios (Donthu et al., 2021). Esta línea converge con disciplinas afines, como los sistemas de información y las políticas científicas, lo que ha consolidado marcos interdisciplinarios para entender la dinámica del conocimiento (Acevedo-Duque et al., 2022).

Conforme a estas ideas, el estudio adoptó un enfoque mixto que combinó un diseño cualitativo exploratorio con el análisis bibliométrico y cienciométrico de la literatura. En el primer caso, la metodología utilizada priorizó el análisis de textos, discursos y significados para comprender las dimensiones sociales del fenómeno en cuestión. Como se mencionó, para complementar este abordaje, se integraron dos métodos cuantitativos: un análisis cienciométrico y una revisión sistemática de literatura amparada en procedimientos bibliométricos (Linnenluecke et al., 2020).

El primero examinó 307 artículos indexados en Web of Science (2001-2023) mediante la ecuación de búsqueda TS=(female NEAR/0 entrepreneurship), procesados con VOSviewer. Este enfoque, según Sánchez-Castillo et al. (2024), permite cuantificar la producción académica con el fin de identificar patrones estructurales y tendencias en la práctica científica. La revisión sistemática y bibliométrica, por su parte, sintetizó evidencia cualitativa y cuantitativa sobre emprendimiento femenino, siguiendo los criterios de transparencia y exhaustividad propuestos por estudios previos que ofrecen guidelines para tales objetivos (Donthu et al., 2021; Linnenluecke et al., 2020).

Asimismo, con la intención de profundizar en la distribución de la productividad académica, se aplicó la ley de Lotka. De los 762 autores identificados, la raíz cuadrada del total (28 autores) concentraba al menos seis publicaciones, confirmando la tendencia de concentración de autoría en grupos reducidos (Sánchez-Castillo et al., 2024). Paralelamente, la ley de Zipf reveló que, de 693 palabras clave analizadas, solo 26 superaron el umbral de frecuencia mínimo, con 10 términos destacados por su recurrencia temática (Wang et al., 2023). Finalmente, el índice de Hirsch señaló que 17 de los 307 documentos acumularon 142 citas o más, reflejando su impacto diferencial en la comunidad académica.

La combinación de métodos permitió triangular perspectivas: mientras la cienciometría cuantificó patrones macro, la revisión sistemática-bibliométrica y el enfoque cualitativo aportaron la necesaria profundidad interpretativa. Esta integración no solo fortalece la validez interna, sino que también enriquece la reflexividad al contrastar datos empíricos con marcos teóricos establecidos (Sánchez-Castillo et al., 2024).

RESULTADOS

Número de Publicaciones por Año

Los datos analizados representados en la figura 1 revelaron una tendencia ascendente en la producción académica sobre emprendimiento liderado por mujeres entre 2001 y la actualidad. En primer lugar, la clasificación metodológica de los registros demostró que, desde el inicio del siglo XXI, el volumen de publicaciones creció de manera sostenida. Sin embargo, el período comprendido entre 2019 y 2022 marcó un punto de inflexión, pues en esos cuatro años el número de artículos indexados pasó de 16 a 56, lo que evidencia un salto cuantitativo sin precedentes en el campo.

Este fenómeno sugiere una correlación temporal con la intensificación de los debates globales sobre equidad de género y políticas de inclusión económica. A partir de 2019, la curva de publicaciones adoptó una trayectoria exponencial, con un incremento interanual promedio del 65%. Cabe destacar que los registros de 2022 y 2023 confirman la continuidad de esta tendencia, lo que refuerza la relevancia académica y social del tema en la agenda contemporánea.

|

Figura 1. Tendencia de la producción anual |

|

|

Fuente: elaboración propia.

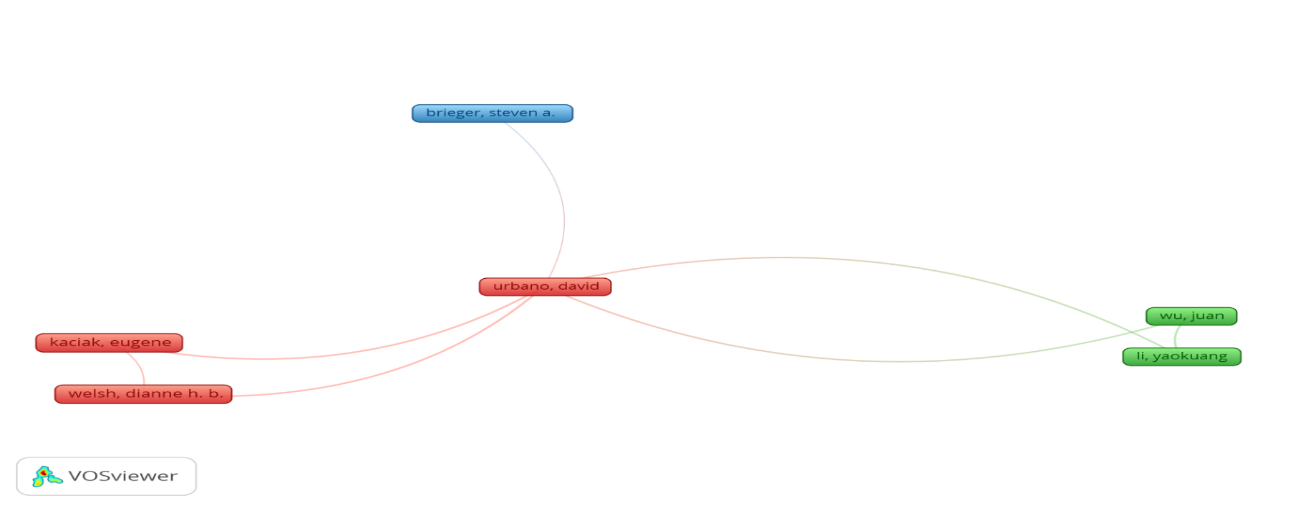

Número de publicaciones de autores prolíficos

El análisis bibliométrico de la Web of Science identificó patrones contrastantes en la productividad académica. David Urbano lidera el ranking con 5 artículos indexados que acumularon 470 citaciones, lo que refleja un impacto teórico sostenido en la disciplina. En segundo lugar, Dianne Welsh registró 7 publicaciones con solo 15 citaciones totales, una divergencia que sugiere posibles variaciones en la influencia temática o metodológica entre autores (figura 2).

|

Figura 2. Red de coautoría según relevancia |

|

|

Fuente: elaboración propia utilizando el programa VOSviewer

Estos datos revelan dos dinámicas simultáneas: mientras Urbano consolida su autoría mediante trabajos altamente referenciados, Welsh prioriza la cantidad de producción con menor resonancia en la comunidad académica (tabla 1). La brecha cuantitativa-cualitativa invita a reflexionar sobre los criterios de relevancia en el campo, particularmente al contrastar métricas de visibilidad internacional con estrategias de difusión regional. No obstante, es esencial revelar que la búsqueda auxiliar mostró que Welsh cuenta con disímiles investigaciones de impacto fuera de la base, donde analiza categorías como innovación, tecnología y pequeña empresa (Emami et al., 2022; Neneh & Welsh, 2022; Ortigueira-Sánchez et al., 2022).

|

Tabla 1. Autores Prolíficos de Emprendimiento Femenino según VOSviewer |

||

|

Autor |

Documentos |

Citas |

|

Urbano David |

5 |

470 |

|

Li, Yackuang |

5 |

70 |

|

Wu,Juan |

5 |

70 |

|

Kaciak, Eugene |

6 |

112 |

|

Wels, dianne H.B. |

7 |

165 |

|

Brieger, Steve A. |

5 |

119 |

|

Fuente: elaboración propia utilizando el programa Vosviewer. |

||

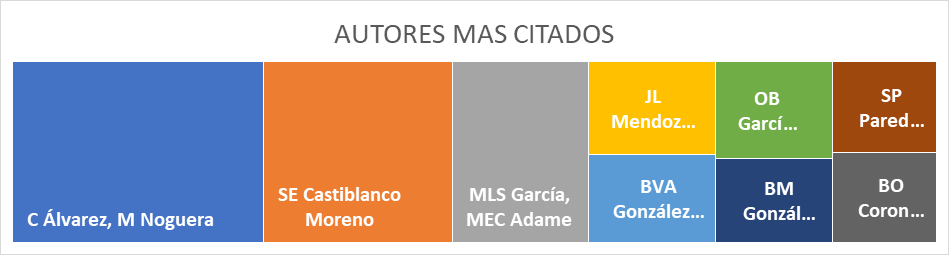

En esa misma línea, la consulta en Google Académico permitió mapear la producción científica reciente sobre emprendimiento femenino. Como resultado, se identificaron diez investigadores especializados en el estudio del fenómeno, seleccionados según su índice de citación acumulada (figura 3). Este criterio metodológico priorizó la influencia académica de las obras sobre su volumen de publicación, lo que facilitó un análisis focalizado en las contribuciones teóricas más reconocidas.

|

Figura 3. Autores más relevantes arrojados por la búsqueda auxiliar en Google Académico |

|

|

Fuente: Elaboración propia

La selección evidencia un patrón dual: mientras algunos autores concentran su impacto en publicaciones seminales, otros mantienen una productividad constante con menor penetración en la literatura base (tabla 2). Este enfoque no solo delimitó el corpus analítico, también invita a discutir las asimetrías en la construcción de marcos conceptuales dentro del campo, particularmente en estudios de género aplicados a emprendimiento.

|

Tabla 2. Autores prolíficos de emprendimiento femenino según Google Académico |

|

|

Autor |

Citas |

|

C Álvarez, M Noguera |

198 |

|

SE Castiblanco Moreno |

149 |

|

MLS García, MEC Adame |

108 |

|

JL Mendoza, DH Leasaski |

51 |

|

BVA González, SMZ Vargas, MS Pineda |

49 |

|

OB García, AB García, |

49 |

|

BM González, JAC Ballesta |

43 |

|

SP Paredes Hernández, MC Leal, ... |

41 |

|

BO Coronado |

41 |

Fuente: Elaboración propia.

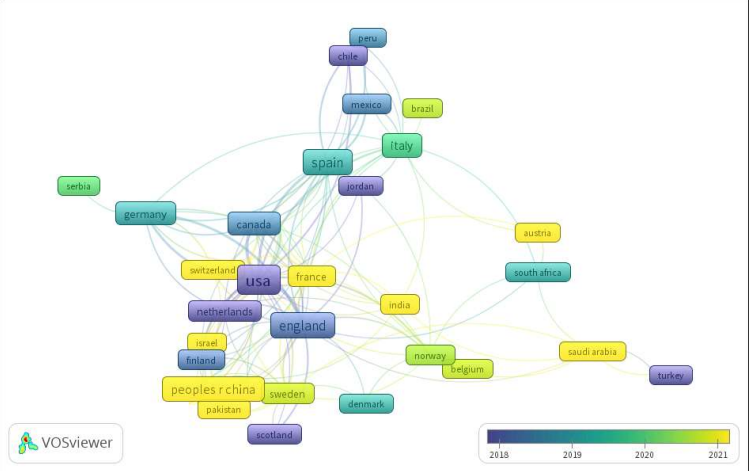

Países con mayor producción científica de emprendimiento femenino

El análisis geográfico de la producción académica evidenció una marcada hegemonía de los países angloparlantes en el estudio del emprendimiento femenino (figura 4). Estados Unidos destacó como el principal contribuyente con 77 artículos indexados, seguido del Reino Unido (56), España (40) y China (37). En contraste, América Latina registró una participación marginal: Chile lideró la región con apenas 7 documentos académicos, mientras Colombia ocupó la segunda posición con 6 registros.

|

Figura 4. Red de coautoría entre países |

|

|

Fuente: elaboración propia utilizando el programa Vosviewer.

Esta distribución territorial refleja un patrón recurrente en las ciencias sociales, donde la visibilidad temática se concentra en centros de investigación con mayor financiamiento y redes internacionales. La brecha cuantitativa entre bloques geopolíticos, que alcanzó una proporción de 10 a 1 entre Estados Unidos y Chile, no solo señaló las disparidades en la priorización académica del tema, sino que también plantea interrogantes sobre la representatividad de los enfoques teóricos dominantes en contextos no occidentales (tabla 3).

|

Tabla 3. Producción científica por país y número de citas |

||

|

País |

Documentos |

Citas |

|

Estados Unidos |

77 |

3434 |

|

Inglaterra |

49 |

1813 |

|

Espana |

40 |

1010 |

|

Pueblos R China |

37 |

342 |

|

Italia |

26 |

921 |

|

Canada |

20 |

988 |

|

Alemania |

19 |

704 |

|

Países Bajos |

15 |

565 |

|

Suecia |

13 |

159 |

|

Australia |

12 |

253 |

|

Francia |

11 |

115 |

|

Polonia |

11 |

145 |

|

Noruega |

10 |

226 |

|

Finlandia |

8 |

296 |

|

Portugal |

8 |

95 |

|

México |

8 |

105 |

|

Chile |

7 |

150 |

|

India |

7 |

89 |

|

Escocia |

7 |

373 |

|

Malasia |

6 |

60 |

|

Colombia |

6 |

227 |

|

Arabia Saudita |

5 |

18 |

|

Sudáfrica |

5 |

27 |

|

Rusia |

4 |

60 |

|

Suiza |

4 |

84 |

|

Corea del Sur |

4 |

33 |

|

Bélgica |

3 |

15 |

|

Pakistán |

3 |

108 |

|

Austria |

3 |

9 |

Fuente: elaboración propia utilizando el programa Vosviewer

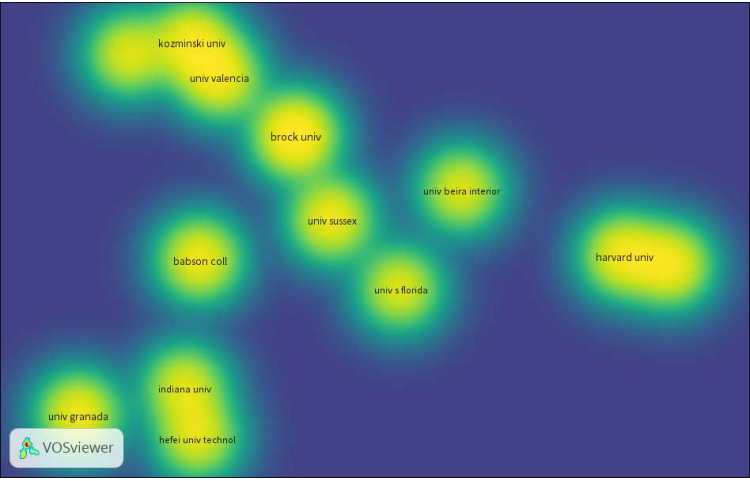

Organizaciones con mayor producción científica de emprendimiento femenino

El cruce de datos institucionales, sistematizado en la tabla 4, reveló dos patrones divergentes en la producción académica sobre emprendimiento femenino. La Universidad de Brock (Canadá) registró el mayor volumen de publicaciones con 8 artículos indexados, lo que la posiciona como referente en productividad cuantitativa. No obstante, el análisis cualitativo mostró una dinámica distinta, ya que el Babson College concentró el impacto teórico del campo al acumular 1179 citaciones en sus trabajos, una cifra que supera en dos órdenes de magnitud a la institución canadiense (figura 5).

|

Tabla 4. Organizaciones con más producción científica según Vosviewer |

||

|

Organización |

Documentos |

Citas |

|

Brock University |

8 |

160 |

|

Babson College |

6 |

1179 |

|

University of Sussex |

6 |

153 |

|

Universidad de Valencia |

6 |

120 |

|

Harvard University |

6 |

427 |

|

Kozmininki University |

6 |

112 |

|

World Banck |

6 |

159 |

|

Universidad de Granda |

6 |

99 |

|

University of Florida |

5 |

246 |

|

Indina University |

5 |

496 |

|

Hefei University of Technology |

5 |

70 |

|

Universidad de Beira Interior |

5 |

60 |

|

University of North Caroline |

5 |

158 |

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa VOSviewer

Esta dicotomía invita a reflexionar sobre los criterios de evaluación en ciencias sociales. Mientras la universidad norteamericana lideró en visibilidad científica histórica, lo cual es coherente con su tradición en estudios emprendedores y los análisis seminales de Evans (1942) y Cole (1942), el caso canadiense ilustra estrategias contemporáneas de especialización temática. Esta brecha entre volumen y trascendencia académica cuestiona los modelos unidimensionales de medición, particularmente en áreas de género, donde la diversidad epistemológica es un valor constitutivo. En este sentido, el análisis cualitativo reveló múltiples estudios sobre emprendimiento femenino en Canadá que, si bien no alcanzaron un alto impacto, sí constituyen aportes importantes al campo al analizar factores de causalidad, diferentes industrias y contextos geográficos, así como importantes narrativas y experiencias de emprendedoras (Okeke-Ihejirika et al., 2023; Steedman & Brydges, 2023; Williams, 2021).

|

Figura 5. Mapa de densidad de las instituciones más productoras |

|

|

Fuente:eElaboración propia utilizando el programa VOSviewer

Temáticas más estudiadas de Emprendimiento Femenino

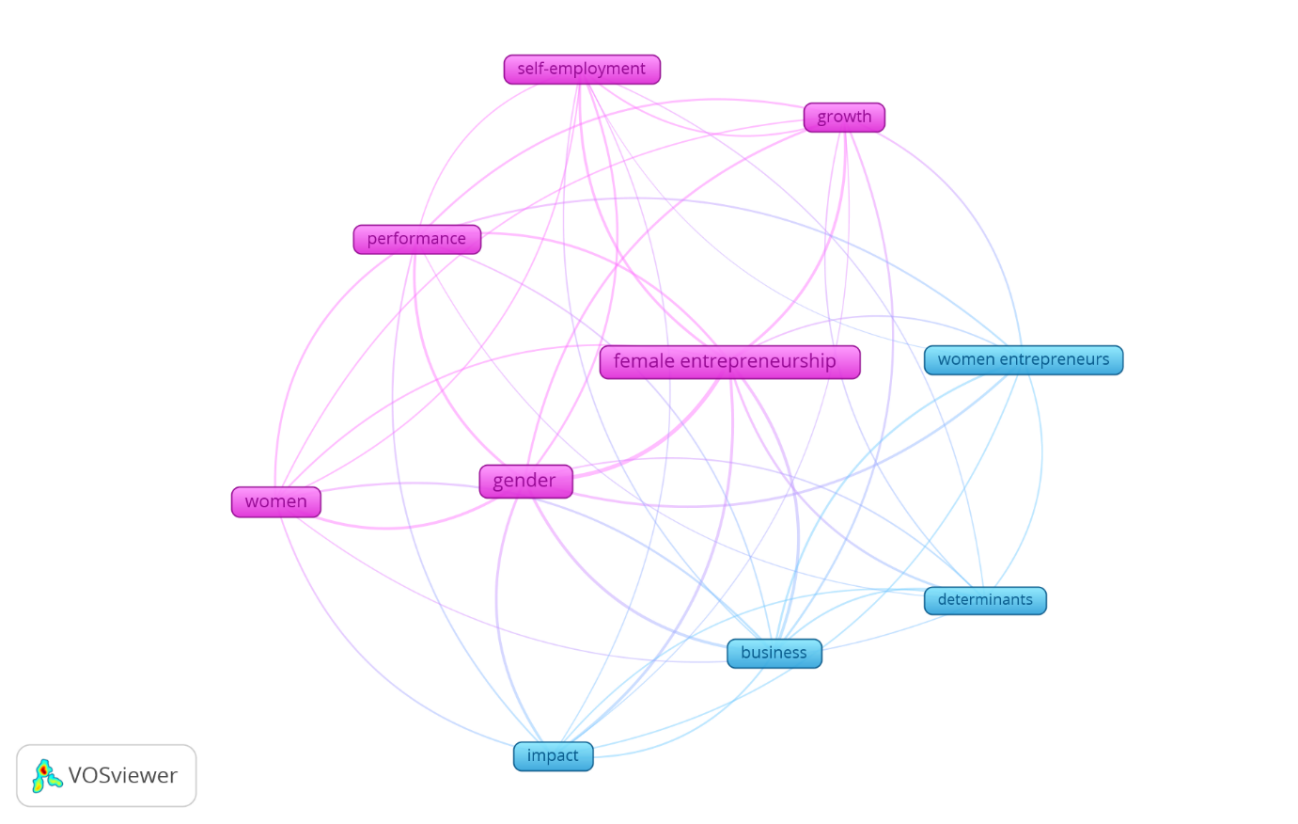

El análisis lexicométrico de la literatura reciente permitió identificar patrones conceptuales estratificados (figura 6). En primer lugar, la variable Género dominó el espectro temático con 100 menciones en los últimos cinco años, seguida de Emprendimiento Femenino (89 ocurrencias), lo que confirmó su centralidad en los marcos teóricos actuales. Al aplicar la Ley de Zipf a las 693 palabras clave registradas en la base de datos, se estableció un umbral mínimo de 26 unidades (raíz cuadrada del total). Solo 10 términos superaron este límite, conformando un núcleo conceptual reducido que representa el 1.44% del léxico especializado.

|

Figura 6. Palabras clave según la Ley de Zipf |

|

|

Fuente: elaboración propia utilizando el programa VOSviewer

Este fenómeno sugiere dos dinámicas contrapuestas: mientras la recurrencia de Género coincidió con la consolidación de enfoques interseccionales en economía feminista, la escasa densidad del núcleo terminológico (10/693) reveló una fragmentación epistemológica en el campo. La desproporción entre la alta frecuencia de conceptos fundacionales (Género, Emprendimiento Femenino) y la larga cola de términos minoritarios apunta hacia la necesidad de replantear los consensos temáticos en la disciplina, particularmente en estudios donde la diversidad semántica podría enriquecer los análisis contextuales (tabla 5).

|

Tabla 5. Variables relacionadas con el emprendimiento femenino |

|

|

Palabra Clave |

Ocurrencia |

|

Género |

100 |

|

Emprendimiento femenino |

89 |

|

Negocio |

53 |

|

Crecimiento |

48 |

|

Actuación |

45 |

|

impacto |

40 |

|

Mujer |

66 |

|

Mujeres Emprendedoras |

42 |

|

Auto-empleo |

32 |

|

Determinadas |

28 |

Fuente: elaboración propia utilizando el programa VOSviewer

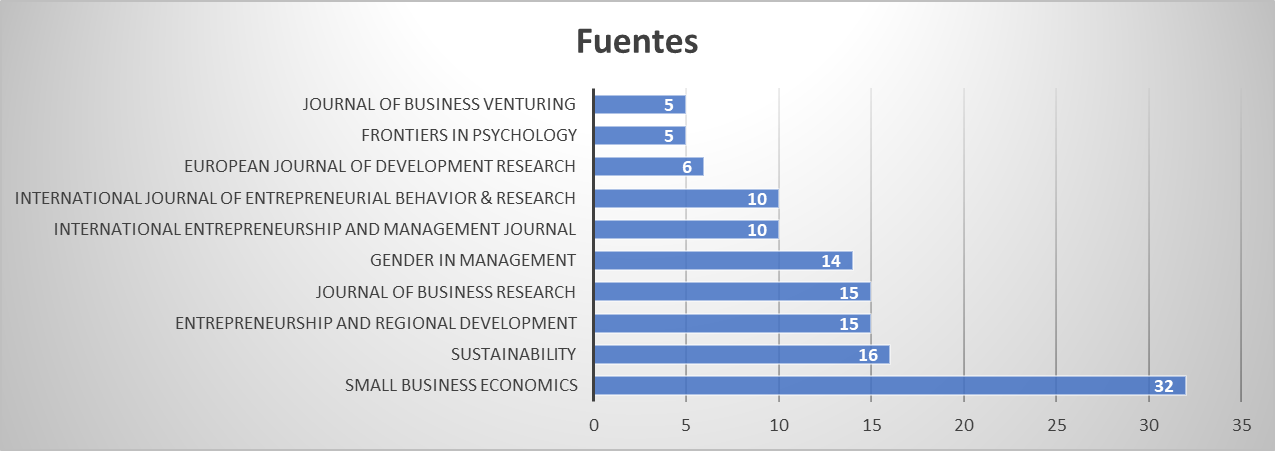

Fuentes con mayores publicaciones de emprendimiento femenino

El análisis de fuentes académicas identificó 146 revistas especializadas en estudios sobre emprendimiento, con una distribución altamente asimétrica en su contribución temática. Small Business Economics encabezó la producción científica con 32 artículos indexados, seguida de Sustainability en segundo lugar con 16 trabajos (figura 6). Sin embargo, el 68% de las publicaciones periódicas (100 revistas) registraron un único artículo sobre emprendimiento femenino, lo que configura una concentración temática extrema en el campo.

|

Figura 6. Principales fuentes |

|

|

Fuente: Elaboración propia

Este panorama editorial reflejó dos fenómenos simultáneos: la consolidación de núcleos hegemónicos de difusión científica y la periferia temática en revistas de alcance limitado. La brecha cuantitativa, donde se observó que el líder multiplicaba por 32 la producción del último quintil, no solo evidenció jerarquías en la legitimación académica del tema, sino que también planteó interrogantes sobre la diversidad epistemológica en estudios de género. La sobrerrepresentación de ciertos títulos podría vincularse a sesgos geopolíticos en la indexación de bases de datos, un factor crítico para investigaciones centradas en realidades no angloparlantes y marcos conceptuales contrahegemónicos.

DISCUSIÓN

La literatura especializada evidencia una construcción histórica androcéntrica en los estudios sobre emprendimiento. A partir de la síntesis de los datos y la lectura profunda de fuentes relevantes, se identificaron cuatro ejes estructurales que han dominado la agenda investigativa: 1) desigualdades de género en el acceso a actividades empresariales, 2) brechas en financiamiento, 3) diferencias en prácticas gerenciales y 4) disparidades en desempeño organizacional. Este marco conceptual refleja el tránsito de la persistencia inicial de enfoques comparativos hombre-mujer, como paradigma dominante, hacia un nuevo enfoque centrado en las mujeres y sus emprendimientos (Afshan et al., 2021; Baral et al., 2023; Raman et al., 2022).

En ese sentido, a pesar de los avances en cuanto a visibilidad, los hallazgos empíricos confirmaron patrones sistémicos de exclusión. Un ejemplo de ello es que las investigaciones longitudinales demuestran que las mujeres presentan menos probabilidades de involucrarse en iniciativas emprendedoras respecto a los hombres (Chiplunkar & Goldberg, 2024), con una sobrerrepresentación considerable en sectores de baja rentabilidad como servicios personales (Sahu et al., 2024).

En ese orden, estudios recientes proponen marcos interseccionales. De forma puntual, Acevedo-Duque et al. (2021) revelan que el liderazgo femenino prioriza la resiliencia organizacional y la sostenibilidad corporativa mediante estrategias colaborativas, desafiando los modelos patriarcales de gestión. No obstante, esta evidencia emerge principalmente de economías industrializadas, evidenciando un vacío crítico en contextos como Honduras, donde no existen publicaciones indexadas sobre el tema. Este hecho representa un claro ejemplo de los mecanismos de producción científica que perpetúan narrativas coloniales que invisibilizan prácticas emprendedoras no occidentales.

CONCLUSIONES

El análisis cuantitativo identificó un crecimiento exponencial en la producción académica sobre emprendimiento femenino, con un incremento del 1.300% entre 2001 y 2023. No obstante, este avance presenta una distribución geográfica asimétrica, en tanto el 92% de las publicaciones se concentró en países angloparlantes y europeos, mientras que regiones como Centroamérica muestran vacíos críticos. En ese sentido, Honduras no registró contribuciones indexadas en la base de datos analizada, evidenciando de forma puntual la brecha epistémica sur-norte identificada en el análisis.

A nivel temático, los datos revelan dos patrones contrapuestos. Por un lado, se identificó que las mujeres enfrentan menos acceso a capital inicial que los hombres en iniciativas emprendedoras. Por otro lado, las empresas lideradas por mujeres presentan una mayor retención de talento y una clara tendencia hacia la mejora en indicadores de sostenibilidad, según métricas estandarizadas. Estas divergencias se amplifican en sectores estratégicos, pues las startups tecnológicas están dirigidas mayoritariamente por hombres, frente a la clara dominación de la representación femenina en emprendimientos de servicios personales.

La producción latinoamericana representó apenas el 4.2% del corpus global, con estudios predominantemente descriptivos. Esta limitación metodológica reduce la capacidad para generar modelos teóricos situados que integren variables culturales, étnicas y socioeconómicas propias de la región. Los resultados sugieren que la superación de estas barreras requerirá no solo incrementar el volumen investigativo, sino también adoptar diseños mixtos que combinen big data bibliométrico con etnografías críticas.

REFERENCIAS

Acevedo-Duque, Á., Gonzalez-Diaz, R., Vargas, E. C., Paz-Marcano, A., Muller-Pérez, S., Salazar-Sepúlveda, G., Caruso, G., & D’Adamo, I. (2021). Resilience, Leadership and Female Entrepreneurship within the Context of SMEs: Evidence from Latin America. Sustainability, 13(15), 8129. https://doi.org/10.3390/su13158129

Acevedo-Duque, Á., Llanos-Herrera, G. R., García-Salirrosas, E. E., Simón-Isidoro, S., Álvarez-Herranz, A. P., Álvarez-Becerra, R., & Sánchez Díaz, L. C. (2022). Scientometric Analysis of Hiking Tourism and Its Relevance for Wellbeing and Knowledge Management. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(14), 8534. https://doi.org/10.3390/ijerph19148534

Afshan, G., Shahid, S., & Tunio, M. N. (2021). Learning experiences of women entrepreneurs amidst COVID-19. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 13(2), 162–186. https://doi.org/10.1108/IJGE-09-2020-0153

Ajide, F. M., & Dada, J. T. (2023). Poverty, entrepreneurship, and economic growth in Africa. Poverty & Public Policy, 15(2), 199–226. https://doi.org/10.1002/pop4.368

Aparicio, S., Audretsch, D., Noguera, M., & Urbano, D. (2022). Can female entrepreneurs boost social mobility in developing countries? An institutional analysis. Technological Forecasting and Social Change, 175, 121401. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121401

Bacq, S., Hertel, C., & Lumpkin, G. T. (2022). Communities at the nexus of entrepreneurship and societal impact: A cross-disciplinary literature review. Journal of Business Venturing, 37(5), 106231. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2022.106231

Banu, J., Baral, R., & Kuschel, K. (2025). Negotiating business and family demands: The response strategies of highly educated Indian female entrepreneurs. Community, Work & Family, 28(1), 28–54. https://doi.org/10.1080/13668803.2023.2215394

Baral, R., Dey, C., Manavazhagan, S., & Kamalini, S. (2023). Women entrepreneurs in India: A systematic literature review. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 15(1), 94–121. https://doi.org/10.1108/IJGE-05-2021-0079

Beltramini, L. D. M., Cepellos, V. M., & Pereira, J. J. (2022). Young women,“glass ceiling”, and strategies to face crystal walls. Revista de Administração de Empresas, 62(6), e2021-0073. https://doi.org/10.1590/s0034-759020220608x

Benites, M., González-Díaz, R. R., Acevedo-Duque, Á., Becerra-Pérez, L. A., & Tristancho Cediel, G. (2021). Latin American Microentrepreneurs: Trajectories and Meanings about Informal Work. Sustainability, 13(10), 5449. https://doi.org/10.3390/su13105449

Callegari, B., & Nybakk, E. (2022). Schumpeterian theory and research on forestry innovation and entrepreneurship: The state of the art, issues and an agenda. Forest Policy and Economics, 138, 102720. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102720

Chiplunkar, G., & Goldberg, P. K. (2024). Aggregate Implications of Barriers to Female Entrepreneurship. Econometrica, 92(6), 1801–1835. https://doi.org/10.3982/ECTA20396

Cole, A. H. (1942). Entrepreneurship as an Area of Research. The Journal of Economic History, 2(S1), 118–126. https://doi.org/10.1017/S0022050700083467

Darnihamedani, P., & Terjesen, S. (2022). Male and female entrepreneurs’ employment growth ambitions: The contingent role of regulatory efficiency. Small Business Economics, 58(1), 185–204. https://doi.org/10.1007/s11187-020-00405-0

Dávila, C., & Lluch, A. (2022). Entrepreneurship in Emerging Markets: Female Entrepreneurs in Colombia since 1990. Business History Review, 96(2), 373–397. https://doi.org/10.1017/S0007680522000502

Del-Aguila-Arcentales, S., Alvarez-Risco, A., Jaramillo-Arévalo, M., De-la-Cruz-Diaz, M., & Anderson-Seminario, M. D. L. M. (2022). Influence of Social, Environmental and Economic Sustainable Development Goals (SDGs) over Continuation of Entrepreneurship and Competitiveness. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8(2), 73. https://doi.org/10.3390/joitmc8020073

Demircioglu, M. A., & Chowdhury, F. (2021). Entrepreneurship in public organizations: The role of leadership behavior. Small Business Economics, 57(3), 1107–1123. https://doi.org/10.1007/s11187-020-00328-w

Deng, W., Liang, Q., Li, J., & Wang, W. (2021). Science mapping: A bibliometric analysis of female entrepreneurship studies. Gender in Management: An International Journal, 36(1), 61–86. https://doi.org/10.1108/GM-12-2019-0240

Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 133, 285–296. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070

Dzingirai, M. (2021). The role of entrepreneurship in reducing poverty in agricultural communities. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 15(5), 665–683. https://doi.org/10.1108/JEC-01-2021-0016

Emami, A., Welsh, D. H. B., Davari, A., & Rezazadeh, A. (2022). Examining the relationship between strategic alliances and the performance of small entrepreneurial firms in telecommunications. International Entrepreneurship and Management Journal, 18(2), 637–662. https://doi.org/10.1007/s11365-021-00781-3

Evans, G. H. (1942). A Theory of Entrepreneurship. The Journal of Economic History, 2(S1), 142–146. https://doi.org/10.1017/S0022050700083492

Fauzi, M. A., Muhamad Tamyez, P. F., & Kumar, S. (2025). Social Entrepreneurship and Social Innovation in ASEAN: Past, Present, and Future Trends. Journal of Social Entrepreneurship, 16(1), 146–168. https://doi.org/10.1080/19420676.2022.2143870

Fossen, F. M. (2021). Self-employment over the business cycle in the USA: A decomposition. Small Business Economics, 57(4), 1837–1855. https://doi.org/10.1007/s11187-020-00375-3

Franzke, S., Wu, J., Froese, F. J., & Chan, Z. X. (2022). Female entrepreneurship in Asia: A critical review and future directions. Asian Business & Management, 21(3), 343–372. https://doi.org/10.1057/s41291-022-00186-2

Grangeiro, R. D. R., Silva, L. E. N., & Esnard, C. (2022). I broke the glass ceiling, now what? Overview of metaphors to explain gender inequality in organizations. International Journal of Organizational Analysis, 30(6), 1523–1537. https://doi.org/10.1108/IJOA-07-2020-2281

Henao Orozco, N. (2024). Brechas de género y corrupción: El fenómeno de las mujeres ninis en Colombia. Apuntes del Cenes, 43(77), 131–149. https://doi.org/10.19053/uptc.01203053.v43.n77.2024.16103

Henrekson, M., Johansson, D., & Karlsson, J. (2024). To Be or Not to Be: The Entrepreneur in Neo-Schumpeterian Growth Theory. Entrepreneurship Theory and Practice, 48(1), 104–140. https://doi.org/10.1177/10422587221141679

Henrekson, M., Kärnä, A., & Sanandaji, T. (2022). Schumpeterian entrepreneurship: Coveted by policymakers but impervious to top-down policymaking. Journal of Evolutionary Economics, 32(3), 867–890. https://doi.org/10.1007/s00191-022-00761-y

Hidalgo, G., Monticelli, J. M., & Vargas Bortolaso, I. (2024). Social Capital as a Driver of Social Entrepreneurship. Journal of Social Entrepreneurship, 15(1), 182–205. https://doi.org/10.1080/19420676.2021.1951819

Huang, Y., Li, P., Wang, J., & Li, K. (2022). Innovativeness and entrepreneurial performance of female entrepreneurs. Journal of Innovation & Knowledge, 7(4), 100257. https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100257

Ilie, C., Monfort, A., Fornes, G., & Cardoza, G. (2021). Promoting Female Entrepreneurship: The Impact of Gender Gap Beliefs and Perceptions. Sage Open, 11(2), 21582440211018468. https://doi.org/10.1177/21582440211018468

Kwapisz, A. (2022). What do female and male entrepreneurs value in business accelerators? Journal of Business & Industrial Marketing, 37(6), 1208–1221. https://doi.org/10.1108/JBIM-11-2020-0510

Laing, E., Van Stel, A., & Storey, D. J. (2022). Formal and informal entrepreneurship: A cross-country policy perspective. Small Business Economics, 59(3), 807–826. https://doi.org/10.1007/s11187-021-00548-8

Linnenluecke, M. K., Marrone, M., & Singh, A. K. (2020). Conducting systematic literature reviews and bibliometric analyses. Australian Journal of Management, 45(2), 175–194. https://doi.org/10.1177/0312896219877678

Maldonado, E. J., González-Argote, D., Eslava-Zapata, R., & Pérez-Gamboa, A. J. (2024). Las brechas laborales que afectan a las mujeres desde la perspectiva de las ciencias económicas: Un análisis de la producción científica en la base de datos Scopus. Suma de Negocios, 15(33), 167–181. https://doi.org/10.14349/sumneg/2024.V15.N33.A9

Naguib, R. (2024). Motivations and Barriers to Female Entrepreneurship: Insights from Morocco. Journal of African Business, 25(1), 9–36. https://doi.org/10.1080/15228916.2022.2053400

Neneh, B. N., & Welsh, D. H. B. (2022). Family support and business performance of South African female technology entrepreneurs. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 28(6), 1631–1652. https://doi.org/10.1108/IJEBR-05-2021-0402

Nyarko, S. A. (2022). Gender discrimination and lending to women: The moderating effect of an international founder. International Business Review, 31(4), 101973. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2022.101973

Ogundana, O. M., Simba, A., Dana, L.-P., & Liguori, E. (2021). Women entrepreneurship in developing economies: A gender-based growth model. Journal of Small Business Management, 59(sup1), S42–S72. https://doi.org/10.1080/00472778.2021.1938098

Ojong, N., Simba, A., & Dana, L.-P. (2021). Female entrepreneurship in Africa: A review, trends, and future research directions. Journal of Business Research, 132, 233–248. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.032

Okeke-Ihejirika, P. E., Nkrumah, A., Amoyaw, J., & Otoo, K. (2023). Black entrepreneurship in Western Canada: The push and pull factors. Journal of Global Entrepreneurship Research, 13(1), 17. https://doi.org/10.1007/s40497-023-00360-6

Ortigueira-Sánchez, L. C., Welsh, D. H. B., & Stein, W. C. (2022). Innovation drivers for export performance. Sustainable Technology and Entrepreneurship, 1(2), 100013. https://doi.org/10.1016/j.stae.2022.100013

Raman, R., Subramaniam, N., Nair, V. K., Shivdas, A., Achuthan, K., & Nedungadi, P. (2022). Women Entrepreneurship and Sustainable Development: Bibliometric Analysis and Emerging Research Trends. Sustainability, 14(15), 9160. https://doi.org/10.3390/su14159160

Ratten, V., & Pellegrini, M. M. (2020). Female transnational entrepreneurship and smart specialization policy. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 32(6), 545–566. https://doi.org/10.1080/08276331.2019.1616257

Russell-Wood, A. J. (2017). Iberian expansion and the issue of black slavery: Changing Portuguese attitudes, 1440–1770. En The Atlantic Slave Trade (pp. 303–329). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781351147682-14/iberian-expansion-issue-black-slavery-changing-portuguese-attitudes-1440%E2%80%931770-russell-wood

Sahu, T. N., Agarwala, V., & Maity, S. (2024). Effectiveness of microcredit in employment generation and livelihood transformation of tribal women entrepreneurs: Evidence from PMMY. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 36(1), 53–74. https://doi.org/10.1080/08276331.2021.1928847

Saiz-Alvarez, J. M., & García-Vaquero, M. (2019). Entrepreneurship concept, theories, and new approaches. En Advanced Methodologies and Technologies in Digital Marketing and Entrepreneurship (pp. 457–470). IGI Global. https://www.igi-global.com/chapter/entrepreneurship-concept-theories-and-new-approaches/217318

Sánchez-Castillo, V., Pérez-Gamboa, A. J., & Gómez-Cano, C. A. (2024). Trends and evolution of Scientometric and Bibliometric research in the SCOPUS database. Bibliotecas, Anales de Investigacion, 20(1). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9740327

Silva Corrêa, V., Da Silva Brito, F. R., Mendonça De Lima, R., & Queiroz, M. M. (2022). Female entrepreneurship in emerging and developing countries: A systematic literature review. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 14(3), 300–322. https://doi.org/10.1108/IJGE-08-2021-0142

Silva Corrêa, V., Mendonça De Lima, R., Da Silva Brito, F. R. D. S., Cardoso Machado, M., & Jorge Nassif, V. M. (2024). Female entrepreneurship in emerging and developing countries: A systematic review of practical and policy implications and suggestions for new studies. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 16(2), 366–395. https://doi.org/10.1108/JEEE-04-2022-0115

Steedman, R., & Brydges, T. (2023). Hustling in the creative industries: Narratives and work practices of female filmmakers and fashion designers. Gender, Work & Organization, 30(3), 793–809. https://doi.org/10.1111/gwao.12916

Su, Z. (2021). The co-evolution of institutions and entrepreneurship. Asia Pacific Journal of Management, 38(4), 1327–1350. https://doi.org/10.1007/s10490-019-09703-y

Suseno, Y., & Abbott, L. (2021). Women entrepreneurs’ digital social innovation: Linking gender, entrepreneurship, social innovation and information systems. Information Systems Journal, 31(5), 717–744. https://doi.org/10.1111/isj.12327

Thornton, M., & Brown, C. R. (2023). Richard Cantillon and public policy. Journal of Entrepreneurship and Public Policy, 12(1), 115–124. https://doi.org/10.1108/JEPP-02-2022-0031

Villaseca, D., Navío-Marco, J., & Gimeno, R. (2021). Money for female entrepreneurs does not grow on trees: Start-ups’ financing implications in times of COVID-19. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 13(4), 698–720. https://doi.org/10.1108/JEEE-06-2020-0172

Wang, Z., Ren, M., Gao, D., & Li, Z. (2023). A Zipf’s law-based text generation approach for addressing imbalance in entity extraction. Journal of Informetrics, 17(4), 101453. https://doi.org/10.1016/j.joi.2023.101453

Wilches, J., Rivera Ortega, D., Guerrero Sierra, H. F., & Villarreal, R. (2024). Brechas de género y gobernanzas criminales del narcotráfico en Latinoamérica. Revista Finanzas y Política Económica, 16(1). https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.v16.n1.2024.8

Williams, K. S. (2021). Finding Viola: The untrue, true story of a groundbreaking female African Nova Scotian entrepreneur. Culture and Organization, 27(5), 365–385. https://doi.org/10.1080/14759551.2020.1833207

FINANCING

None.

CONFLICT OF INTEREST STATEMENT

None.

AUTHORSHIP CONTRIBUTION

Conceptualization: Susan Lizeth Cruz and José Manuel Saiz-Álvarez.

Data Curation: Susan Lizeth Cruz and José Manuel Saiz-Álvarez.

Formal Analysis: Susan Lizeth Cruz and José Manuel Saiz-Álvarez.

Research: Susan Lizeth Cruz and José Manuel Saiz-Álvarez.

Methodology: Susan Lizeth Cruz and José Manuel Saiz-Álvarez.

Project Administration: Susan Lizeth Cruz y José Manuel Saiz-Álvarez.

Software: Susan Lizeth Cruz and José Manuel Saiz-Álvarez.

Supervision: Susan Lizeth Cruz and José Manuel Saiz-Álvarez.

Validation: Susan Lizeth Cruz and José Manuel Saiz-Álvarez.

Visualization: Susan Lizeth Cruz and José Manuel Saiz-Álvarez.

Writing – original draft: Susan Lizeth Cruz and José Manuel Saiz-Álvarez.

Writing – proofreading and editing: Susan Lizeth Cruz and José Manuel Saiz-Álvarez.