doi: 10.58763/rc2025440

Investigación Científica y Tecnológica

Transición a la Educación Superior y su compleja relación con las características socioeconómicas del hogar de origen

Transition to Higher Education and its complex relationship with the socioeconomic characteristics of the home of origin

René

Rivera Huerta1 ![]() *, Cristina Pérez Trejo1

*, Cristina Pérez Trejo1 ![]() *

*

RESUMEN

Este trabajo analizó el papel de la educación superior (ES) como factor clave para mejorar las condiciones de vida en México, abordando el desafío que representa su limitado acceso, condicionado en gran medida por las características sociodemográficas del hogar de origen de los estudiantes. A partir de una revisión de la literatura, se evidenció que factores como las habilidades técnicas, cognitivas y no cognitivas interactúan de manera compleja con dichos factores, influyendo en el proceso de transición de los jóvenes de bachillerato a la ES. El estudio propuso un marco analítico orientado a comprender estos mecanismos de interacción, concluyendo que la relación entre variables sociodemográficas y el acceso a la ES no es lineal y presenta múltiples dimensiones que deben ser consideradas en futuras políticas educativas.

Palabras clave: calidad de la educación, educación superior, gestión de la educación, habilidad.

Clasificación JEL: I23, I24, O15

ABSTRACT

This work examined the role of higher education (HE) as a crucial factor in improving living conditions in Mexico. It addressed the challenges posed by limited access, which is significantly influenced by the socio-economic backgrounds of students. Through an extensive literature review, the present research found that technical, cognitive, and non-cognitive skills interact in complex ways with these socio-economic factors, impacting young people’s transition from high school to HE. The study proposed an analytical framework to understand these interaction mechanisms and concluded that the relationship between socio-demographic variables and access to higher education is not linear. It presents multiple dimensions that should be considered in future educational policies.

Keywords: educational management, higher education, quality education, skills.

JEL Classification: I23, I24, O15

Recibido: 22-08-2024 Revisado: 17-11-2024 Aceptado: 15-12-2024 Publicado: 03-01-2025

Editor:

Carlos Alberto Gómez Cano ![]()

1Universidad Autónoma Metropolitana. Ciudad de México, México.

Citar como: Rivera, R. y Pérez, C. (2025). Transición a la Educación Superior y su compleja relación con las características socioeconómicas del hogar de origen. Región Científica, 4(1), 2025440. https://doi.org/10.58763/rc2025440

Introducción

La educación ha sido un factor clave para mejorar las perspectivas individuales y sociales. La transmisión y adquisición de conocimientos pertinentes facilita la empleabilidad, incrementa los ingresos y, en consecuencia, mejora las condiciones de vida. A nivel agregado, la educación formal constituye parte importante de lo que en ciertas corrientes económicas se conoce como capital humano, una variable significativa que contribuye al crecimiento económico, el desarrollo y la movilidad social.

Sin embargo, y como es de esperarse, los beneficios varían según el nivel educativo: en México, los trabajadores de 25 a 34 años con estudios de licenciatura (o equivalente) ganan un 61% más que los que no tienen estudios de bachillerato, y aquellos que cuentan con estudios de posgrado, perciben 143% más (Organization for Economic Cooperation and Development [OECD], 2023a). Es evidente que, además de la educación, otros factores influyen de forma considerable en el bienestar económico de los trabajadores. No obstante, la evidencia sobre las desigualdades entre los diferentes estratos asociados con los niveles educativos no debe ignorarse en el análisis de las sociedades, máxime dado su amplio respaldo en la literatura.

Es también la educación superior que contribuye con los retornos más significativos para el desarrollo agregado. La ES forma personal especializado capaz de generar nuevos conocimientos, promover y acelerar la difusión tecnológica, así como fomentar la creación de empresarios que innoven y exploren nuevos mercados (Carpenter & Wilson, 2022; Mejías-Acosta et al., 2024; Uddin et al., 2022). Evidencia adicional muestra que la ES se relaciona con un mayor activismo político e incluso con una mejor salud (Greijdanus et al., 2020; Idris et al., 2021).

A pesar de los beneficios que la literatura asocia con la educación superior, el número de egresados en América Latina es relativamente bajo. Por ejemplo, en México, hacia el 2022, sólo aproximadamente el 20.6% de su población en un rango de edad entre 24 y 64 años contaba con estudios superiores (OECD, 2023a). Este es un porcentaje relativamente pequeño en comparación con el 40.4% correspondiente -en el mismo rango de edad- al promedio de la E, y aún más si se compara con el 62.7% de Canadá y el 56.1% de Japón. ¿A qué se debe que una sociedad con una necesidad urgente de capital humano no cuente con una mayor participación de estudiantes en educación superior? Es claro que estos números tan bajos tienen un primer origen en el hecho de que la demanda por la educación es mayor que la oferta brindada.

Sin duda, este resultado está relacionado con años de escaso financiamiento y de políticas que no priorizan la educación (OECD, 2023a). No obstante, interrogantes adicionales y más complejas surgen al abordar los factores detrás del tránsito exitoso al nivel superior y se le compara con aquellos que fracasan en dicho proceso.

Este trabajo entenderá la transición educativa como el proceso que experimentan los estudiantes al pasar de un nivel educativo a otro. Un concepto más específico lo brindan Báez et al. (2011), quienes definen al proceso de transición de la educación media superior (EMS) a la educación superior (ES) como:

Un conjunto de fases que viven los estudiantes en un espacio temporal que se inicia en los momentos de culminación de su educación media ‐ ya sea científico-humanista o técnico-profesional ‐ hasta el momento de finalización del primer año de estudios en la educación superior (p. 13).

Esta definición tiene la virtud que permite abordar el proceso de transición de una manera integral, la cual no se detiene en la aceptación de los alumnos por parte de las Instituciones de Educación Superior (IES), sino que permite un seguimiento hasta que ellos han logrado estabilidad. Las investigaciones que se centran en los factores del éxito educativo, entre las cuales se centran, sin duda, las transiciones de la EMS a la ES, han sido abordadas desde diversas disciplinas (Fernandes & Singh, 2022; Lei et al., 2022; McCann & Hewitt, 2023). Según el campo de conocimiento de origen, estos trabajos pueden agruparse, al menos, en cuatro disciplinas: economía, sociología, psicología y, por supuesto, educación. A su vez, los factores pueden clasificarse en académicos, sociales, emocionales y cognitivos, aparte de los contextuales o culturales.

Por la importancia que guarda para nuestra región, la variable socioeconómica reviste particular importancia. En efecto, abundante evidencia muestra que la probabilidad de tener movilidad social se reduce dependiendo del decil económico de donde parte el individuo (Campos-Vázquez, 2018; Ruff Escobar et al., 2020; Tereucán Angulo et al., 2022). Esta relación comienza, desde sus inicios, incidiendo en el desempeño académico del alumno y, por tanto, en sus habilidades adquiridas y, finalmente, termina reflejándose en la probabilidad para iniciar y concluir estudios de nivel superior de calidad. Al final, esta es una de las tantas formas en que la pobreza y la desigualdad se reproducen.

Esta relación dista de ser lineal y parece más compleja de lo que en un principio se podría pensar. Es precisamente en esta relación entre nivel económico-educación-habilidades adquiridas que este trabajo pretende contribuir. De este modo, el presente artículo persigue el siguiente objetivo: Proponer un marco analítico que contribuya a comprender los mecanismos a través de los cuales las habilidades técnicas, cognitivas y no cognitivas interactúan con los factores sociodemográficos e influyen en la transición de los jóvenes de bachillerato a la educación superior.

Para abordar dicho objetivo, este trabajo se divide en varias fases. Primero, se revisa la literatura sobre los principales factores vinculados al éxito académico y, por tanto, a la transición de los estudiantes de nivel medio superior a superior, categorizándolos en: a) educación formal o calidad educativa; b) habilidades cognitivas; c) habilidades no cognitivas; d) motivación; e) habilidades cognitivas complejas y, finalmente, f) nivel socioeconómico y contexto social.

A continuación, se revisa la compleja interrelación entre el factor socioeconómico y los demás factores que se relacionan con la transición exitosa de la EMS a la ES. En este punto, se procede a discutir el marco teórico y a resaltar algunas inferencias sobre la relación entre los diversos factores que interaccionan con la variable socioeconómica, destacando conceptos útiles que servirán para análisis posteriores. Se pone especial énfasis en que dicho modelo debe ser probado, lo cual implica recursos adicionales a las bases de datos actualmente trabajadas. Finalmente, se ofrecen conclusiones valorativas sobre la naturaleza del modelo y sus potencialidades.

METODOLOGÍA

Como se ha expresado en la introducción, el presente trabajo tiene como objetivo generar un marco teórico conceptual que ayude a comprender cómo las características individuales, en un contexto socioeconómico específico, influyen en la transición de los estudiantes del nivel medio superior al superior. Por tanto, el trabajo se aproxima a su objetivo a través de diversas etapas, la primera de ellas consistente en la recopilación y revisión de artículos y otras fuentes. Este procedimiento se ejecutó con el fin de identificar los factores que la literatura identifica que influyen en el aprendizaje y en la transición de la educación media superior a la superior.

El trabajo procede entonces a un análisis de la información recopilada, a la identificación de los factores y actores de interés, y a la interacción entre ellos. El proceso también implica la selección, modificación/acuñación de conceptos útiles para la interpretación y el análisis. Es a partir de esta plataforma conceptual que se propone un modelo que ayude al análisis y se plantean algunas conclusiones a partir de este.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Factores detrás de la transición exitosa de los estudiantes de la educación media superior a superior

i. Años de educación formal vs calidad educativa

El primer factor que se abordará es la educación formal y un concepto bastante vinculado: la calidad educativa. La educación formal ha sido considerada por la disciplina económica como un componente importante del capital humano, es decir, las habilidades adquiridas por un individuo que repercuten en la calidad de la fuerza de trabajo y su resiliencia ante situaciones adversas (Botina Narváez, 2020; Dimitriadis, 2021; Mikiewicz, 2021; A. Thomas & Gupta, 2021). Estas habilidades se reflejan en la productividad laboral y, con ello, en el ingreso individual y, a nivel agregado, en el crecimiento económico.

En general, los trabajos pioneros midieron la educación formal en función de los años de estudio, ya sea a nivel individual o agregado, considerando medidas de tendencia central. Aunque los años de educación siguen siendo usados como indicador de logro académico, se ha continuamente argüido en contra de su idoneidad. Es en particular Hanushek y sus colaboradores (Hanushek & Kimko, 2000; Hanushek & Woessmann, 2012; Hanushek et al., 2015), quienes destacan dos debilidades de este proxy. Primero, los años de estudio deberían ser equivalentes entre diferentes sistemas sociales y económicos; segundo, la escolaridad no es el único factor que influye en el capital humano, pues esto ha sido refutado por una abundante literatura sobre logros de vida (Du et al., 2020; Krou et al., 2021).

Argumentando que los años de escolaridad importan menos que el aprendizaje que adquieren los individuos durante el proceso educativo, Hanushek y Kimko (2000) proponen utilizar medidas alternativas para evaluar la calidad educativa. Específicamente, estos autores proponen el uso de las puntuaciones en pruebas estandarizadas internacionalmente para evaluar logros educativos de manera más eficiente y robusta. Esta propuesta ha mostrado resultados positivos; por ejemplo, en modelos econométricos donde la variable dependiente es el crecimiento económico y se emplean como proxies de la educación tanto los años de escolaridad como la puntuación promedio obtenida en las pruebas aplicadas por el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés). Esta última captura casi por completo el efecto de la educación. Así, desde la perspectiva teórica de Hanushek y sus coautores, es la calidad educativa la que se refleja en el desempeño económico y no solo los años de estudio. Conclusiones similares pueden obtenerse a partir de múltiples estudios (Bendixen & Jacobsen, 2020; Romanowski, 2022).

ii. Definiendo a la calidad educativa y las habilidades académicas y técnicas

Hemos observado que Hanushek ha presentado evidencia de que las pruebas PISA son una mejor aproximación a la calidad de la educación formal que las medidas basadas en los años de estudio. Esto invita a reflexionar sobre el alcance y los aspectos que estas pruebas abarcan y evalúan.

De acuerdo con OECD (2023b), estas pruebas forman parte de un programa internacional que busca medir la capacidad de los alumnos de 15 años o más para utilizar su conocimiento y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias para afrontar los retos de la vida real. Así pues, como una primera aproximación, se conceptualizará la educación formal de calidad como aquella que tiene la capacidad de transmitir conocimiento y habilidades a los estudiantes para poder utilizarlas en su desarrollo personal y laboral.

De esta manera, y de forma particular, se dirá que la calidad educativa de una institución de EMS es directamente proporcional a su capacidad para dotar a los estudiantes de los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar su vida acorde a su edad. Estas habilidades y conocimientos deben permitirle acceder a niveles superiores de conocimiento; es decir, de ingresar a la educación terciaria.

Más adelante, se retomará esta definición. Por el momento, conviene entender cuáles son estas habilidades referidas. Las primeras a considerar son aquellas que involucran la capacidad del uso del conocimiento adquirido para su aplicación pragmática (OECD, 2023b). Estas pueden referirse a las matemáticas o a la lectura, pero también a aquellas específicas para el desarrollo de una ocupación, como puede ser el manejo de software financiero o contable, o idiomas; es decir, conocimientos y habilidades que pueden ser catalogados como técnicos o científicos.

No obstante, de la revisión de la literatura se desprende que estas no son las únicas implicadas en el éxito académico de los alumnos: existen otras categorías que subyacen en los procesos de aprendizaje y que cada vez cobran mayor relevancia. Las que se revisarán a continuación, muy relacionadas con las habilidades tecno-científicas, al punto de que algunos textos las toman alternativamente, son las habilidades cognitivas.

iii. Habilidades cognitivas

Las habilidades cognitivas se distinguen porque conllevan procesos mentales relacionados con la recepción, almacenamiento y procesamiento de la información o solución de problemas, a través de los procesos de aprendizaje, memorización e inferencia.

La más conocida de estas es, probablemente, la inteligencia, o algún proxy relacionado con ella, tales como el Coeficiente Intelectual (C.I.) o el factor g (Campos-Vázquez, 2016; Colom, 2021). Aunque el concepto subyacente es complicado de explicar en pocas líneas, implica un mecanismo central o simbólico preparado para abstraer y comparar propiedades de experiencias novedosas con las ya conocidas, dándole entonces significado a lo desconocido.

Otra forma más común en la que se suele integrar el concepto de inteligencia es el presentado en Colom (2021), la cual la define como “una capacidad mental muy general para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender ideas complejas y aprender con rapidez a partir de las experiencias” (p. 15). De acuerdo con Colom, dicha capacidad “general” implica articular exitosamente diversas habilidades relacionadas con la cognición (lógica, verbal, conocimiento).

A estos tipos de habilidades se les ha asignado tradicionalmente una importancia mayúscula como factor de desarrollo tanto individual como agregado. A niveles microeconómicos, mejores habilidades cognitivas predicen mejores salarios y nivel de escolaridad, todo lo cual tendría efectos multiplicadores a lo largo de la vida de los individuos en varios aspectos, incluyendo el académico (Campos-Vázquez, 2016). Evidencia adicional indicaría que otras habilidades aparte de las cognitivas son importantes, así como factores como la dinámica familiar y sus relaciones con el contexto escolar (Pribesh et al., 2020; Smith et al., 2020).

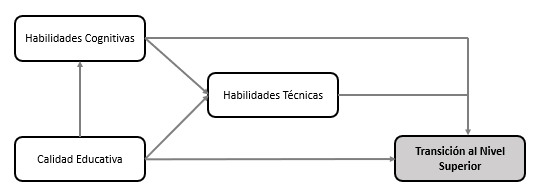

|

Figura 1. Factores detrás de la transición al NS: educación formal y habilidades cognitivas |

|

|

Fuente: elaboración propia

iv. Habilidades no cognitivas

Heckman (2006, 2012), premio Nobel en el año 2000, fue pionero en llamar la atención sobre la existencia de otro tipo de habilidades que no suelen reflejarse en los programas educativos, pero que suelen valorarse en el mercado laboral. Estas habilidades suelen referirse en la literatura como no cognitivas; no obstante, dada la juventud del área de estudio, no hay todavía un consenso sobre cómo denominarlas. De esta forma, se aceptan como sinónimos los términos habilidades sociales, habilidades de carácter, competencias “blandas” o “suaves”, rasgos de personalidad o habilidades socioemocionales (Coopmans et al., 2020; Marin-Zapata et al., 2022; Martínez-Monteagudo et al., 2019). Más allá del nombre, lo que primariamente las caracteriza es que no pueden ser capturadas a través de medidas de razonamiento abstracto.

Estas capacidades se aprecian útiles para que el individuo pueda relacionarse con el entorno, la sociedad y consigo mismo y, como se mencionó previamente, suelen ser asociadas con el carácter o rasgos de personalidad. De acuerdo con la literatura, estas son entendidas como procesos o estructuras relativamente estables cuyo desarrollo es reconocido y valorado en la escuela, el trabajo y otras esferas de la vida social (Da Silva Fernandes et al., 2021; Iorio et al., 2022). Entre ellas podemos listar la resiliencia, la perseverancia, el locus de control, la adaptabilidad, la empatía, el autocontrol y los elementos que constituyen los famosos cinco rasgos de personalidad (denominados Big-Five) (Zell & Lesick, 2022). Estos cinco factores de personalidad son Apertura, Escrupulosidad o Responsabilidad, Extraversión, Afabilidad y Neuroticismo, los cuales han sido abordados por múltiples estudios desde diversas disciplinas y ciencias (Agbaria & Mokh, 2022; Winter et al., 2021).

Resulta interesante que, contrariamente a lo pensado hasta hace poco, los entornos sociales, escolares y económicos que promueven las habilidades no-cognitivas son tan o más importantes que las cognitivas (Poláková et al., 2023; Ragusa et al., 2022). Dentro de la dimensión psicológica, mención especial merece la motivación, es decir, pues permite comprender la forma en que interactúan las estructuras de la personalidad, el contexto en la satisfacción de necesidades y la proyección del comportamiento hacia las metas (Ferrer et al., 2022). La importancia de este factor radica en que, en la medida en que los alumnos se encuentran más motivados, tenderán a estar más comprometidos con su educación y tendrán más probabilidades de perseverar a pesar de los desafíos.

Detrás de la motivación se encuentran, a su vez, una variedad de factores, lo cual ha llevado a clasificarlos como extrínsecos e intrínsecos (Meulenbroeks et al., 2024; Morris et al., 2022). Al respecto, se dice que los estudiantes están intrínsecamente motivados cuando el aprendizaje y el desempeño se convierten en un objetivo en sí mismo (Fishbach & Woolley, 2022; Herlambang et al., 2021). En cambio, la orientación motivacional extrínseca se define como la que impulsa al individuo a llevar a cabo una acción específica para satisfacer otros motivos que no están vinculados con la actividad en sí, sino más bien con la realización de objetivos distintos a la actividad (obtener premios o eludir una sanción) (Li et al., 2023).

Diversos investigadores han señalado la superioridad de las motivaciones intrínsecas sobre las extrínsecas (Mohamed Mohamed Bayoumy & Alsayed, 2021), mientras que otros estudios no han encontrado diferencias significativas (Haftador et al., 2021). Se sostiene que un estudiante con motivación extrínseca se involucra en ciertas actividades cuando estas brindan la oportunidad de recibir premios externos. Por lo tanto, es posible que los estudiantes con esta motivación elijan tareas más sencillas, si estas les proporcionan la misma gratificación. Además, se sostiene que estudiantes con esta motivación también pueden tener problemas para sostener su dedicación a largo plazo, mientras que sucede lo contrario cuando predomina la motivación intrínseca (Mohamed Mohamed Bayoumy & Alsayed, 2021; Wigfield et al., 2021).

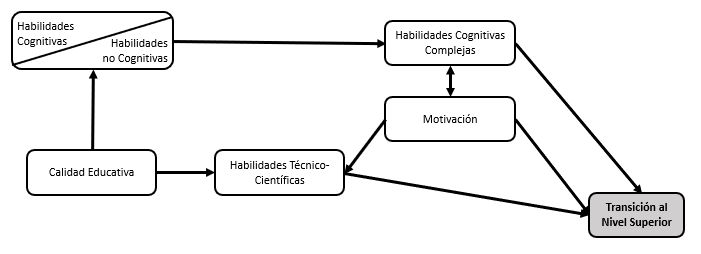

|

Figura 2. Factores detrás de la transición al NS: habilidades no cognitivas y motivación |

|

|

Fuente: elaboración propia

v. Habilidades cognitivas complejas

Las habilidades cognitivas incluyen también procesos mentales más complejos que los anteriormente mencionados. De esta manera, las habilidades van más allá de sólo adquirir conocimiento, deben ser capaces también de utilizarlo e incluso de crearlo (Antonelli-Ponti et al., 2021; Ramírez-Montoya et al., 2022; Silva Pacheco & Iturra Herrera, 2021).

Aunque ya es de larga data que la academia es consciente de este tipo de habilidades, que en este trabajo agrupamos bajo la denominación de cognitivas complejas, es hasta tiempos relativamente recientes que han ido cobrando notoriedad creciente. Esto es así porque vivimos en tiempos de constante cambio tecnológico, de innovación, donde el conocimiento se vuelve obsoleto de forma cada vez más rápida, y donde la digitalización está automatizando y facilitando los trabajos repetitivos. De esta manera, los procesos productivos y las estructuras laborales se modifican, implicando, de esta manera, cambios en la educación y el aprendizaje (Cerdá Suárez et al., 2021).

En efecto, la escuela ahora requiere habilidades para enseñar a los individuos a aprender a pensar por sí mismos, para desarrollar y mantener el aprendizaje a largo plazo y convertirlo en un hábito de vida y vincularlo a situaciones reales y al pensamiento creativo (OECD, 2023a; Mejía-Manzano et al., 2022; Santos-Meneses et al., 2023). Evidentemente, también se requieren capacidades para generar nuevas formas de convivencia e interacción en sociedad. De esta manera, se ha puesto cada vez más atención a habilidades que son una sinergia de procesos cognitivos y no cognitivos, y entre ellas encontramos al pensamiento crítico, a la metacognición, a la creatividad y al pensamiento temporal futuro (Alt et al., 2023; Mendes et al., 2024).

|

Figura 3. Factores detrás de la transición al NS: habilidades cognitivas complejas |

|

|

Fuente: elaboración propia

Nivel Socioeconómico y características del hogar de origen

Abordaremos, finalmente, el factor que da título a este acápite: el nivel socioeconómico y su efecto en la transición exitosa a niveles superiores de educación, una relación que se encuentra fuera de duda por la abundante evidencia que la respalda (Bukodi et al., 2021; Sullivan et al., 2018). Baste decir que, por ejemplo, en el caso de México, también se ofrecen resultados respecto al efecto del hogar de origen. De acuerdo con la prueba PISA (2023), los estudiantes socioeconómicamente favorecidos (el 25% del estrato superior en términos de su estatus socioeconómico) superaron a los estudiantes desfavorecidos (el 25% inferior) por 58 puntos en matemáticas. Lo que no queda tan claro es cómo funcionan estos mecanismos, esto es lo que buscaremos responder en las siguientes páginas.

i. Escasez y su efecto psicológico y fisiológico

La manera más directa en la cual el ingreso del hogar se relaciona con el desempeño académico es a través de la escasez. En efecto, los estudiantes cuyos hogares tienen recursos limitados pueden enfrentar desafíos financieros para acceder y sostenerse en las instituciones de educación superior, como el pago de la matrícula, los materiales de estudio, los gastos de subsistencia y los gastos de transporte (Aina et al., 2022; Hevia et al., 2022; Waters et al., 2021). Esta falta de recursos puede afectar los resultados de la educación y también las decisiones de los estudiantes sobre la conveniencia de seguir estudiando, el área de conocimiento donde enfocarse y también en qué institución hacerlo.

Esta escasez se refleja incluso en la morfología del cerebro. En efecto, Tomasi y Volkov (2021) muestran que el nivel de ingreso de las familias de los infantes puede estar ligado con la anchura y el volumen de la corteza cerebral. Otras contribuciones entre ingreso y el desarrollo del cerebro pueden revisarse en Merz et al. (2024) y Noble et al. (2021). Por otro lado, se han asociado estos resultados con el nivel de la crianza de los padres y por los eventos de estrés tóxico de los primeros años, por lo que se sugiere una estimulación positiva para evitar estas diferencias en la estructura cerebral (M. S. C. Thomas & Coecke, 2023).

ii. Contexto familiar y transmisión intergeneracional de habilidades

De acuerdo con múltiples estudios, los hogares más pobres tienen un mayor nivel de estrés y de crianza menos positivo que en los hogares de estrato alto, la cual se relaciona con mejores habilidades cognitivas y también socioemocionales o blandas. Por ejemplo, de acuerdo con los resultados obtenidos de la prueba PISA (2018), en todos los países y economías participantes, excepto Italia y los Países Bajos, los estudiantes socioeconómicamente aventajados declararon tener más autoeficacia para superar una situación difícil que los estudiantes desfavorecidos (Ikeda & Echazarra, 2021).

Los hogares económicamente mejor posicionados se relacionan con una mejor crianza y estos a su vez, con mejores habilidades cognitivas y socioemocionales y, por tanto, con mejores resultados de vida. Se relacionan también con hogares más estables, menor paternidad o maternidad adolescente, menor deserción escolar y menor proporción de jóvenes que no estudian y no trabajan (Ikeda & Echazarra, 2021).

Adicionalmente, los padres con mayor nivel socioeconómico tienen mayores aspiraciones para sus hijos en términos escolares y de ingreso y esto puede tener efectos en el desempeño de los estudiantes (Xiong et al., 2021). En efecto, la teoría de las expectativas de cumplimiento sugiere que las expectativas de los demás pueden convertirse en profecías autocumplidas, afectando el rendimiento y la motivación de los estudiantes (Shang et al., 2023). Por ejemplo, cuando los estudiantes reciben mensajes positivos y apoyo de sus figuras de autoridad –sean padres, maestros o sociedad en general-, es más probable que desarrollen una autoimagen positiva y tengan éxito en sus estudios (Cifuentes Gomez et al., 2022; Hernández García & Padilla González, 2019).

Este apoyo familiar resulta sumamente importante: en prácticamente todos los países y economías que participaron en PISA, del año 2018, los estudiantes que sentían que tenían más apoyo de sus padres tendían a tener autoeficacia, metas de enfoque de dominio y motivación, incluso después de controlar el perfil socioeconómico del estudiante y de la escuela (Ikeda & Echazarra, 2021).

iii. Contexto social, capital cultural y estimulación cognitiva

Dentro de este conjunto de constructos, es importante incluir al concepto de capital cultural, el cual engloba los recursos educativos, culturales y sociales transmitidos por la familia y el entorno social del estudiante (Prieur et al., 2023). El capital cultural juega un papel importante en la adquisición y desarrollo de habilidades en general y, para lo que interesa a este trabajo, en el éxito educativo de los estudiantes (Heppt et al., 2022).

En efecto, los estudiantes que provienen de entornos familiares con un alto capital cultural tienden a tener mayores oportunidades de acceder y tener éxito en la educación superior en comparación con aquellos que tienen un capital cultural más bajo (OECD, 2023a). A partir del último informe de PISA (2023), se puede evidenciar la importancia de las condiciones económicas, sociales y culturales del alumno respecto a los resultados obtenidos. En España, por ejemplo, los alumnos que vienen de hogares con menos de 11 libros obtuvieron 423 puntos en la prueba PISA, mientras que los alumnos de hogares con más de 500 libros alcanzaron 540 puntos en la misma prueba. Si bien la diferencia en el puntaje considerando el capital cultural del hogar se reconoce importante, su efecto cuando se traduce en años académicos es más notorio: 40 puntos equivalen a un año académico, de modo que 117 puntos, que representan la diferencia entre los dos grupos categorizados por el número de libros de su hogar de origen, equivalen a casi tres años de diferencia.

La calidad de la educación es importante como factor para la formación del capital cultural, puesto que esto requiere de un entorno propicio para su cultivo. Por lo general, los maestros en estas escuelas cuentan con mejores herramientas y reciben una formación más adecuada para adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes, lo que contribuye a un desarrollo cognitivo más sólido y a una mejora en el rendimiento académico. Un ambiente educativo de alta calidad también puede incrementar la motivación y el compromiso de los estudiantes, lo cual es fundamental para alcanzar el éxito académico (Affuso et al., 2023; Madigan & Kim, 2021).

Los estudiantes que asisten a escuelas con educación de baja calidad enfrentan desventajas que pueden impactar su desarrollo cognitivo y desempeño académico. La limitación de oportunidades de aprendizaje y la dificultad en el desarrollo de habilidades fundamentales pueden deberse a la falta de recursos, al exceso de estudiantes en las aulas y a la escasa capacitación docente. Estas carencias no solo impactan en el desempeño escolar, sino que también reducen las posibilidades de acceder a educación superior y limitan las perspectivas futuras a largo plazo para estos estudiantes.

Es importante comprender que estas disparidades no solamente impactan la educación académica de los estudiantes, sino también su motivación y perspectivas a largo plazo. Los estudiantes que provienen de entornos con menos recursos pueden sentir que la educación superior no está a su alcance, lo que puede desmotivarlos en sus estudios y afectar sus metas.

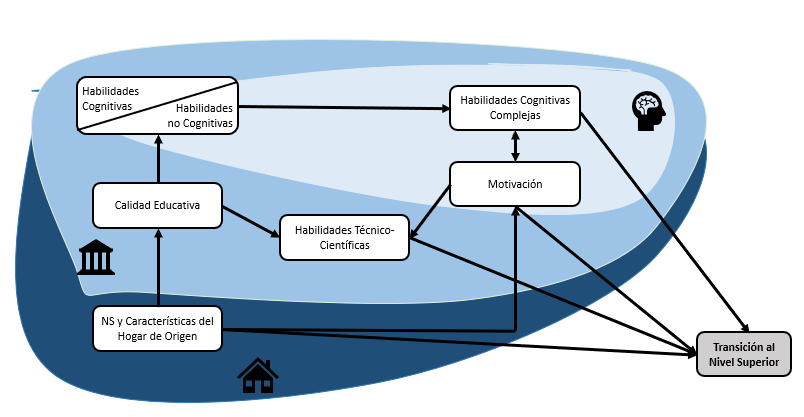

|

Figura 4. Factores detrás de la transición al NS: Nivel Socioeconómico y características del lugar de origen |

|

|

Fuente: elaboración propia

En los resultados se encuentra sintetizado el marco teórico conceptual que vincula a las características del hogar con diversas habilidades y los resultados académicos (ver figura 4). Es a partir de estas que se infieren los siguientes puntos:

a) El presente marco teórico conceptual señala que diversos factores influyen en el tránsito de los estudiantes de un nivel a otro. Entre estos, destacamos los factores intrínsecos, como las capacidades cognitivas y los rasgos de personalidad, así como los factores ambientales, que incluyen el contexto social, el ambiente familiar y la calidad educativa, además de la interacción entre ambos tipos de factores.

b) Estos dos grandes grupos de factores están generalmente correlacionados, pero el grado depende del contexto temporal y cultural y de las características idiosincráticas de los individuos, lo cual implica, por tanto, también cierto grado de independencia (véase figura 4). Así, por ejemplo, individuos particularmente dotados con habilidades cognitivas y/o no cognitivas podrían todavía acceder a niveles superiores de educación u otros logros laborales o de vida, aunque su ambiente socioeconómico y familiar no sea particularmente favorable. Es altamente probable, sin embargo, que en ambientes desfavorables el desarrollo del individuo no alcanzará su máximo potencial.

c) En consecuencia, el efecto de una variable en los resultados académicos será proporcionalmente más importante, tanto individualmente como en promedio, en la medida en que los otros factores sean más débiles, es decir, tengan un menor peso. Este es el caso de las características del hogar de origen y, por ende, de las características socioeconómicas. Hay varios ejemplos; hace 50 años, Vietnam y Corea tenían, a nivel agregado, un nivel socioeconómico similar al de México y tampoco se destacaban por su nivel educativo. Sin embargo, su esfuerzo les ha permitido alcanzar mejores resultados, de manera que ahora ocupan los lugares 31 y 6, respectivamente, en la prueba de matemáticas de PISA (OECD, 2023b).

d) Sostener la calidad educativa en los sistemas sociables requiere recursos tangibles e intangibles. Entre las primeras podemos considerar instalaciones de calidad, que cuenten tanto con los recursos básicos obvios (agua, baños, electricidad, etc.) como con áreas verdes, laboratorios, bibliotecas (físicas y/o virtuales), salas de cómputo o acceso a softwares. Entre los segundos podemos considerar los programas de actividades, el contexto creado, los métodos de enseñanza, la preparación y didáctica de los enseñantes. Por tanto, la inversión en capital físico y humano debe ser significativa, como también lo deben ser los esfuerzos en la correcta planificación de los programas educativos para formar diversos tipos de habilidad.

e) Por lo tanto, en un sistema social caracterizado por una educación pública con serias deficiencias de calidad, los estratos económicos más bajos enfrentan dificultades para competir con los estratos sociales más altos en el acceso a niveles superiores de educación. Esto también afecta su capacidad para conseguir empleos dignos y lograr la ansiada movilidad social. En efecto, como se ha observado, los infantes que nacen en el ambiente de hogar inadecuado parten con desventajas. Adicionalmente, los estratos superiores pueden “comprar” calidad educativa para sus hijos en caso de que esta sea asequible. Por tanto, la desigualdad de las características del hogar de origen en la sociedad, la cual no es mitigada por una buena educación pública, contribuye fuertemente a que el ciclo de la pobreza y la desigualdad se refuercen.

CONCLUSIONES

El objetivo del presente trabajo consistió en proponer un marco teórico conceptual, afianzado sólidamente en la literatura, el cual contribuya a formar una guía para los estudios que aborden la relación entre el nivel socioeconómico, el ambiente del hogar y la transición de la EMS a la ES. El marco teórico propuesto destaca la influencia de diversos factores intrínsecos, como las capacidades cognitivas y los rasgos de personalidad, así como factores ambientales o extrínsecos como el contexto social, el ambiente familiar y la calidad educativa. Por supuesto, una construcción de este tipo ha requerido la contribución de diferentes disciplinas del conocimiento y resulta lo suficientemente general para contribuir al estudio y a la profundización de cualquier proceso de aprendizaje.

La estructura teórica aquí expuesta sostiene la idea de que los resultados académicos, así como posteriormente los logros laborales y de vida en general, dependen tanto de las características individuales o intrínsecas como de las ambientales o extrínsecas. Aunque hay evidencia de que ambos tipos de factores muestran cierto grado de independencia, es claro que también son complementarios y, en el mejor de los casos, sinérgicos. Así pues, este trabajo no ahonda en el viejo y crítico debate entre crianza y cultura, sino que claramente reconoce la compleja y mutua interacción entre ambos conjuntos de factores.

En el sistema propuesto, regido por las habilidades y sus interacciones, el papel de las instituciones formales e informales en la transmisión de conocimiento y en la generación y desarrollo de las mismas resulta fundamental. Entre las informales, resalta la importancia de las características del hogar de origen del alumno, lo cual incluye el nivel económico del hogar, pero también su estabilidad y su estímulo cultural familiar, todo lo cual, a su vez, se encuentra fuertemente ligado con el ambiente cultural de su sociedad inmediata. Entre los factores institucionales formales, destaca la educación formal, especialmente aquella que implica calidad educativa, tal como se ha definido aquí.

Por lo tanto, en los segmentos sociales donde el ambiente familiar y económico es precario y no existe un contexto cultural óptimo para el desarrollo académico, se requiere una educación formal pública y gratuita de mayor calidad. Entonces, en las regiones más pobres de México, donde la mayoría de las familias no cuenta con el nivel económico y/o cultural para el desarrollo académico de los jóvenes, son quienes necesitan recibir una mejor educación formal, la cual, irónicamente, requiere de recursos para sostener instalaciones adecuadas, generar programas educativos sólidos, métodos de enseñanza eficaces y docentes bien preparados. Esta relación negativa entre recursos físicos y humanos genera un ciclo de desventaja entre los niveles sociales que, de no remediarse, mantendrá la inequidad social y económica durante generaciones, independientemente de que haya repartición de recursos de otras formas.

El modelo pone de relieve, entonces, la importancia de políticas públicas dirigidas a la mejora de la calidad educativa pública, la cual requiere, como ya se mencionó, de una inversión -en capital físico y humano- superior a la actualmente realizada. Requiere también de evaluación constante para identificar debilidades y focalizar los distintos recursos para alcanzar los objetivos indicados.

Este modelo, por supuesto, debe ser probado para observar la pertinencia de las relaciones propuestas. Esto implica seguir trabajando en al menos en dos puntos: el primero es la selección, acuñación y modificación de conceptos, cuyo análisis, comprensión y transformación en definiciones operativas se espera que sean útiles, tanto para el trabajo actual, como para el desarrollo futuro de otros estudios en la misma línea de investigación, como es el caso de los conceptos relacionados con la transición de la EMS a la ES. Varios de ellos han sido trabajados en este trabajo y han sido tomados de la literatura, como es el caso de las habilidades cognitivas y no cognitivas. Otros, en cambio, han sido modificados a partir de definiciones previas. En cualquiera de los casos es probable que deban fortalecerse conforme a los requerimientos de la investigación. Uno de ellos es el concepto de habilidades académicas y técnicas; otro es el de calidad educativa.

El segundo punto a abordar en el futuro es la estimación de la interrelación de las variables o, mejor dicho, de los constructos (variables latentes) propuestas, tales como las variables cognitivas y no cognitivas. Esto conlleva problemas metodológicos intrínsecos; implicaría, por ejemplo, disponer de recursos y el apoyo institucional para la obtención de datos para realizar las estimaciones de las relaciones entre los constructos. Cuanto más completo sea el modelo, nos evitaría problemas con estimadores sesgados y proporcionaría datos más confiables para la comprensión del fenómeno.

REFERENCIAS

Affuso, G., Zannone, A., Esposito, C., Pannone, M., Miranda, M. C., De Angelis, G., Aquilar, S., Dragone, M., & Bacchini, D. (2023). The effects of teacher support, parental monitoring, motivation and self-efficacy on academic performance over time. European Journal of Psychology of Education, 38(1), 1–23. https://doi.org/10.1007/s10212-021-00594-6

Agbaria, Q., & Mokh, A. A. (2022). Coping with Stress During the Coronavirus Outbreak: The Contribution of Big Five Personality Traits and Social Support. International Journal of Mental Health and Addiction, 20(3), 1854–1872. https://doi.org/10.1007/s11469-021-00486-2

Aina, C., Baici, E., Casalone, G., & Pastore, F. (2022). The determinants of university dropout: A review of the socio-economic literature. Socio-Economic Planning Sciences, 79, 101102. https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101102

Alt, D., Kapshuk, Y., & Dekel, H. (2023). Promoting perceived creativity and innovative behavior: Benefits of future problem-solving programs for higher education students. Thinking Skills and Creativity, 47, 101201. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101201

Antonelli-Ponti, M., Monticelli, P. F., Versuti, F. M., Campos, J. R., & Elias, L. C. D. S. (2021). Academic achievement and the effects of the student’s learning context: A study on PISA data. Psico-USF, 26(1), 13–25. https://doi.org/10.1590/1413-82712021260102

Báez M., Lagos J., Ampuero N., Loncomilla L., Abarca M., Pérez C., Bagnara M., Cáceres G., Jiménez G., & Silva E. (2011). El proceso de transición entre educación media y superior: Experiencias universitarias. CINDA.

Bendixen, C., & Jacobsen, J. C. (2020). Accreditation of higher education in Denmark and European Union: From system to substance? Quality in Higher Education, 26(1), 66–79. https://doi.org/10.1080/13538322.2020.1729310

Botina Narváez, S. L. (2020). Capital social y vinculación sociolaboral en las unidades productivas de colombianos retornados a Norte de Santander (Colombia). Revista Colombiana de Sociología, 43(2). https://doi.org/10.15446/rcs.v43n2.79138

Bukodi, E., Goldthorpe, J. H., & Zhao, Y. (2021). Primary and secondary effects of social origins on educational attainment: New findings for England. The British Journal of Sociology, 72(3), 627–650. https://doi.org/10.1111/1468-4446.12845

Campos-Vázquez, R. M. (2016). Inteligencia Y Personalidad Efectos En Movilidad Social Y Resultados De Vida. El Colegio de México.

Campos-Vázquez, R. M. (2018). Movilidad social en México: la importancia de las habilidades y su transmisión intergeneracional, El Colegio de México.

Carpenter, A., & Wilson, R. (2022). A systematic review looking at the effect of entrepreneurship education on higher education student. The International Journal of Management Education, 20(2), 100541. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2021.100541

Cerdá Suárez, L. M., Núñez-Valdés, K., & Quirós Y Alpera, S. (2021). A Systemic Perspective for Understanding Digital Transformation in Higher Education: Overview and Subregional Context in Latin America as Evidence. Sustainability, 13(23), 12956. https://doi.org/10.3390/su132312956

Cifuentes Gomez, G., Guzmán, P., & Santelices, M. V. (2022). Transitioning to higher education: Students’ expectations and realities. Educational Research, 64(4), 424–439. https://doi.org/10.1080/00131881.2022.2087712

Colom, R. (2021). Inteligencia. Integrando nuestras capacidades mentales. Biblioteca de psicología.

Coopmans, M., Ten Dam, G., Dijkstra, A. B., & Van Der Veen, I. (2020). Towards a Comprehensive School Effectiveness Model of Citizenship Education: An Empirical Analysis of Secondary Schools in The Netherlands. Social Sciences, 9(9), 157. https://doi.org/10.3390/socsci9090157

Da Silva Fernandes, P. R., Jardim, J., & De Sousa Lopes, M. C. (2021). The Soft Skills of Special Education Teachers: Evidence from the Literature. Education Sciences, 11(3), 125. https://doi.org/10.3390/educsci11030125

Dimitriadis, S. (2021). Social capital and entrepreneur resilience: Entrepreneur performance during violent protests in Togo. Strategic Management Journal, 42(11), 1993–2019. https://doi.org/10.1002/smj.3292

Du, T., Zeng, N., Huang, Y., & Vejre, H. (2020). Relationship between the dynamics of social capital and the dynamics of residential satisfaction under the impact of urban renewal. Cities, 107, 102933. https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102933

Fernandes, J. O., & Singh, B. (2022). Accreditation and ranking of higher education institutions (HEIs): Review, observations and recommendations for the Indian higher education system. The TQM Journal, 34(5), 1013–1038. https://doi.org/10.1108/TQM-04-2021-0115

Ferrer, J., Ringer, A., Saville, K., A Parris, M., & Kashi, K. (2022). Students’ motivation and engagement in higher education: The importance of attitude to online learning. Higher Education, 83(2), 317–338. https://doi.org/10.1007/s10734-020-00657-5

Fishbach, A., & Woolley, K. (2022). The Structure of Intrinsic Motivation. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 9(1), 339–363. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012420-091122

Greijdanus, H., De Matos Fernandes, C. A., Turner-Zwinkels, F., Honari, A., Roos, C. A., Rosenbusch, H., & Postmes, T. (2020). The psychology of online activism and social movements: Relations between online and offline collective action. Current Opinion in Psychology, 35, 49–54. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.03.003

Haftador, A. M., Shirazi, F., & Mohebbi, Z. (2021). Online class or flipped-jigsaw learning? Which one promotes academic motivation during the COVID-19 pandemic? BMC Medical Education, 21(1), 499. https://doi.org/10.1186/s12909-021-02929-9

Hanushek, E. A., & Kimko, D. D. (2000). Schooling, Labor-Force Quality, and the Growth of Nations. American Economic Review, 90(5), 1184–1208. https://doi.org/10.1257/aer.90.5.1184

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2012). Do better schools lead to more growth? Cognitive skills, economic outcomes, and causation. Journal of Economic Growth, 17(4), 267–321. https://doi.org/10.1007/s10887-012-9081-x

Hanushek, E. A., Schwerdt, G., Wiederhold, S., & Woessmann, L. (2015). Returns to skills around the world: Evidence from PIAAC. European Economic Review, 73, 103–130. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2014.10.006

Heckman, J. J., & Kautz, T. (2012). Hard evidence on soft skills. Labour Economics, 19(4), 451–464. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2012.05.014

Heckman, J. J., Stixrud, J., & Urzua, S. (2006). The Effects of Cognitive and Noncognitive Abilities on Labor Market Outcomes and Social Behavior. Journal of Labor Economics, 24(3), 411–482. https://doi.org/10.1086/504455

Heppt, B., Olczyk, M., & Volodina, A. (2022). Number of books at home as an indicator of socioeconomic status: Examining its extensions and their incremental validity for academic achievement. Social Psychology of Education, 25(4), 903–928. https://doi.org/10.1007/s11218-022-09704-8

Herlambang, M. B., Cnossen, F., & Taatgen, N. A. (2021). The effects of intrinsic motivation on mental fatigue. PLOS ONE, 16(1), e0243754. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243754

Hernández García, O. E., & Padilla González, L. E. (2019). Expectativas de los estudiantes hacia la educación superior: Influencia de variables familiares, personales y escolares. Sociológica (México), 34(98), 221–251. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-01732019000300221&script=sci_arttext

Hevia, F. J., Vergara-Lope, S., Velásquez-Durán, A., & Calderón, D. (2022). Estimation of the fundamental learning loss and learning poverty related to COVID-19 pandemic in Mexico. International Journal of Educational Development, 88, 102515. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102515

Idris, F., Zulkipli, I. N., Abdul-Mumin, K. H., Ahmad, S. R., Mitha, S., Rahman, H. A., Rajabalaya, R., David, S. R., & Naing, L. (2021). Academic experiences, physical and mental health impact of COVID-19 pandemic on students and lecturers in health care education. BMC Medical Education, 21(1), 542. https://doi.org/10.1186/s12909-021-02968-2

Ikeda, M., & Echazarra, A. (2021). How socio-economics plays into students learning on their own: Clues to COVID-19 learning losses (PISA in Focus No. 114; PISA in Focus, Vol. 114). https://doi.org/10.1787/2417eaa1-en

Iorio, S., Cilione, M., Martini, M., Tofani, M., & Gazzaniga, V. (2022). Soft Skills Are Hard Skills—A Historical Perspective. Medicina, 58(8), 1044. https://doi.org/10.3390/medicina58081044

Krou, M. R., Fong, C. J., & Hoff, M. A. (2021). Achievement Motivation and Academic Dishonesty: A Meta-Analytic Investigation. Educational Psychology Review, 33(2), 427–458. https://doi.org/10.1007/s10648-020-09557-7

Lei, W., Wang, X., Dai, D. Y., Guo, X., Xiang, S., & Hu, W. (2022). Academic self‐efficacy and academic performance among high school students: A moderated mediation model of academic buoyancy and social support. Psychology in the Schools, 59(5), 885–899. https://doi.org/10.1002/pits.22653

Li, R., Liu, H., Chen, Z., & Wang, Y. (2023). Dynamic and cyclic relationships between employees’ intrinsic and extrinsic motivation: Evidence from dynamic multilevel modeling analysis. Journal of Vocational Behavior, 140, 103813. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2022.103813

Madigan, D. J., & Kim, L. E. (2021). Does teacher burnout affect students? A systematic review of its association with academic achievement and student-reported outcomes. International Journal of Educational Research, 105, 101714. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101714

Marin-Zapata, S. I., Román-Calderón, J. P., Robledo-Ardila, C., & Jaramillo-Serna, M. A. (2022). Soft skills, do we know what we are talking about? Review of Managerial Science, 16(4), 969–1000. https://doi.org/10.1007/s11846-021-00474-9

Martínez-Monteagudo, M. C., Inglés, C. J., Granados, L., Aparisi, D., & García-Fernández, J. M. (2019). Trait emotional intelligence profiles, burnout, anxiety, depression, and stress in secondary education teachers. Personality and Individual Differences, 142, 53–61. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.01.036

McCann, M., & Hewitt, M. (2023). Academic performance and work placements: Does academic performance influence the decision to complete a work placement? Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 13(1), 97–112. https://doi.org/10.1108/HESWBL-11-2021-0224

Mejía-Manzano, L. A., Sirkis, G., Rojas, J.-C., Gallardo, K., Vázquez-Villegas, P., Camacho-Zuñiga, C., Membrillo-Hernández, J., & Caratozzolo, P. (2022). Embracing Thinking Diversity in Higher Education to Achieve a Lifelong Learning Culture. Education Sciences, 12(12), 913. https://doi.org/10.3390/educsci12120913

Mejías-Acosta, A., D’Armas Regnault, M., Vargas-Cano, E., Cárdenas-Cobo, J., & Vidal-Silva, C. (2024). Assessment of digital competencies in higher education students: Development and validation of a measurement scale. Frontiers in Education, 9, 1497376. https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1497376

Mendes, A., Greiff, S., & Bobrowicz, K. (2024). Approaching lifelong learning: An integrated framework for explaining decision-making processes in personal and professional development. Trends in Neuroscience and Education, 35, 100230. https://doi.org/10.1016/j.tine.2024.100230

Merz, E. C., Myers, B., Hansen, M., Simon, K. R., Strack, J., & Noble, K. G. (2024). Socioeconomic Disparities in Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Regulation and Prefrontal Cortical Structure. Biological Psychiatry Global Open Science, 4(1), 83–96. https://doi.org/10.1016/j.bpsgos.2023.10.004

Meulenbroeks, R., Van Rijn, R., & Reijerkerk, M. (2024). Fostering Secondary School Science Students’ Intrinsic Motivation by Inquiry-based Learning. Research in Science Education, 54(3), 339–358. https://doi.org/10.1007/s11165-023-10139-0

Mikiewicz, P. (2021). Social capital and education – An attempt to synthesize conceptualization arising from various theoretical origins. Cogent Education, 8(1), 1907956. https://doi.org/10.1080/2331186X.2021.1907956

Mohamed Mohamed Bayoumy, H., & Alsayed, S. (2021). Investigating Relationship of Perceived Learning Engagement, Motivation, and Academic Performance Among Nursing Students: A Multisite Study. Advances in Medical Education and Practice, Volume 12, 351–369. https://doi.org/10.2147/AMEP.S272745

Morris, L. S., Grehl, M. M., Rutter, S. B., Mehta, M., & Westwater, M. L. (2022). On what motivates us: A detailed review of intrinsic v. extrinsic motivation. Psychological Medicine, 52(10), 1801–1816. https://doi.org/10.1017/S0033291722001611

Noble, K. G., Hart, E. R., & Sperber, J. F. (2021). Socioeconomic disparities and neuroplasticity: Moving toward adaptation, intersectionality, and inclusion. American Psychologist, 76(9), 1486–1495. https://doi.org/10.1037/amp0000934

OECD. (2023a). Education at a Glance 2023: OECD Indicators. OECD. https://doi.org/10.1787/e13bef63-en

OECD. (2023b). PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education. OECD. https://doi.org/10.1787/53f23881-en

Poláková, M., Suleimanová, J. H., Madzík, P., Copuš, L., Molnárová, I., & Polednová, J. (2023). Soft skills and their importance in the labour market under the conditions of Industry 5.0. Heliyon, 9(8), e18670. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18670

Pribesh, S. L., Carson, J. S., Dufur, M. J., Yue, Y., & Morgan, K. (2020). Family Structure Stability and Transitions, Parental Involvement, and Educational Outcomes. Social Sciences, 9(12), 229. https://doi.org/10.3390/socsci9120229

Prieur, A., Savage, M., & Flemmen, M. P. (2023). Distinctions in the making: A theoretical discussion of youth and cultural capital. The British Journal of Sociology, 74(3), 360–375. https://doi.org/10.1111/1468-4446.13002

Ragusa, A., Caggiano, V., Trigueros Ramos, R., González-Bernal, J. J., Gentil-Gutiérrez, A., Bastos, S. A. M. C., González-Santos, J., & Santamaría-Peláez, M. (2022). High Education and University Teaching and Learning Processes: Soft Skills. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(17), 10699. https://doi.org/10.3390/ijerph191710699

Ramírez-Montoya, M. S., Castillo-Martínez, I. M., Sanabria-Z, J., & Miranda, J. (2022). Complex Thinking in the Framework of Education 4.0 and Open Innovation—A Systematic Literature Review. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8(1), 4. https://doi.org/10.3390/joitmc8010004

Romanowski, M. H. (2022). The idolatry of accreditation in higher education: Enhancing our understanding. Quality in Higher Education, 28(2), 153–167. https://doi.org/10.1080/13538322.2021.1948460

Ruff Escobar, C., Ruiz Toledo, M., Matheu Pérez, A., & Juica Martínez, P. (2020). Análisis de las políticas de financiamiento mixto en educación superior y sus efectos en la movilidad social y en la investigación, el caso de Chile. Gestión y Política Pública, 413-445 Páginas. https://doi.org/10.29265/GYPP.V29I2.779

Santos-Meneses, L. F., Pashchenko, T., & Mikhailova, A. (2023). Critical thinking in the context of adult learning through PBL and e-learning: A course framework. Thinking Skills and Creativity, 49, 101358. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2023.101358

Shang, C., Moss, A. C., & Chen, A. (2023). The expectancy-value theory: A meta-analysis of its application in physical education. Journal of Sport and Health Science, 12(1), 52–64. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2022.01.003

Silva Pacheco, C., & Iturra Herrera, C. (2021). A conceptual proposal and operational definitions of the cognitive processes of complex thinking. Thinking Skills and Creativity, 39, 100794. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100794

Smith, T. E., Sheridan, S. M., Kim, E. M., Park, S., & Beretvas, S. N. (2020). The Effects of Family-School Partnership Interventions on Academic and Social-Emotional Functioning: A Meta-Analysis Exploring What Works for Whom. Educational Psychology Review, 32(2), 511–544. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09509-w

Sullivan, A., Parsons, S., Green, F., Wiggins, R. D., & Ploubidis, G. (2018). The path from social origins to top jobs: Social reproduction via education. The British Journal of Sociology, 69(3), 776–798. https://doi.org/10.1111/1468-4446.12314

Tereucán Angulo, J. C., Briceño Olivera, C., & Galván Cabello, M. (2022). Movilidad social intergeneracional en estudiantes universitarios mapuche de la Araucanía. Diálogo Andino, 67, 148–157. https://doi.org/10.4067/S0719-26812022000100148

Thomas, A., & Gupta, V. (2021). Social Capital Theory, Social Exchange Theory, Social Cognitive Theory, Financial Literacy, and the Role of Knowledge Sharing as a Moderator in Enhancing Financial Well-Being: From Bibliometric Analysis to a Conceptual Framework Model. Frontiers in Psychology, 12, 664638. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.664638

Thomas, M. S. C., & Coecke, S. (2023). Associations between Socioeconomic Status, Cognition, and Brain Structure: Evaluating Potential Causal Pathways Through Mechanistic Models of Development. Cognitive Science, 47(1), e13217. https://doi.org/10.1111/cogs.13217

Tomasi, D., & Volkow, N. D. (2021). Associations of family income with cognition and brain structure in USA children: Prevention implications. Molecular Psychiatry, 26(11), 6619–6629. https://doi.org/10.1038/s41380-021-01130-0

Uddin, M., Chowdhury, R. A., Hoque, N., Ahmad, A., Mamun, A., & Uddin, M. N. (2022). Developing entrepreneurial intentions among business graduates of higher educational institutions through entrepreneurship education and entrepreneurial passion: A moderated mediation model. The International Journal of Management Education, 20(2), 100647. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2022.100647

Waters, N. E., Ahmed, S. F., Tang, S., Morrison, F. J., & Davis-Kean, P. E. (2021). Pathways from socioeconomic status to early academic achievement: The role of specific executive functions. Early Childhood Research Quarterly, 54, 321–331. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.09.008

Wigfield, A., Muenks, K., & Eccles, J. S. (2021). Achievement Motivation: What We Know and Where We Are Going. Annual Review of Developmental Psychology, 3(1), 87–111. https://doi.org/10.1146/annurev-devpsych-050720-103500

Winter, S., Maslowska, E., & Vos, A. L. (2021). The effects of trait-based personalization in social media advertising. Computers in Human Behavior, 114, 106525. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106525

Xiong, Y., Qin, X., Wang, Q., & Ren, P. (2021). Parental Involvement in Adolescents’ Learning and Academic Achievement: Cross-lagged Effect and Mediation of Academic Engagement. Journal of Youth and Adolescence, 50(9), 1811–1823. https://doi.org/10.1007/s10964-021-01460-w

Zell, E., & Lesick, T. L. (2022). Big five personality traits and performance: A quantitative synthesis of 50+ meta‐analyses. Journal of Personality, 90(4), 559–573. https://doi.org/10.1111/jopy.12683

FINANCIACIÓN

Este trabajo forma parte del proyecto Factores Económicos y Sociodemográficos asociados con la transición de los estudiantes a la Universidad Autónoma Metropolitana: el caso del Colegio de Bachilleres y la Preparatoria de la Universidad del Estado de México, el cual esta parcialmente financiado por la Convocatoria para Fortalecimiento de la Investigación 2023 de la UAM Xochimilco, México.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: René Rivera Huerta y Cristina Pérez Trejo.

Metodología: René Rivera Huerta.

Redacción – borrador original: René Rivera Huerta.

Redacción – revisión y edición: René Rivera Huerta y Cristina Pérez Trejo.