doi: 10.58763/rc2025423

Investigación Científica y Tecnológica

Investigación en didáctica con la primera infancia en aulas heterogéneas de Sopó, Gachancipá y Bogotá, Colombia

Research in early childhood education in heterogeneous classrooms in Sopó, Gachancipá and Bogotá, Colombia

Hilba Milena Jiménez-Pulido1 ![]() *

*

RESUMEN

Investigar en didáctica, en el marco actual de educación para todos, inclusión y enfoques de diversidad, sitúa la necesidad de desarrollar estudios desde, en y para aulas heterogéneas. En estos escenarios transitan expresiones figuradas con las que niñas(os) pueden tener dificultad, en especial quienes se relacionan con necesidades, neurodivergencias o que se encuentran en contextos escolares distantes de sus orígenes culturales. Esta investigación propuso evaluar un material didáctico propuesto como mediador del uso y comprensión del lenguaje figurado desde reconocimientos de diversidades culturales, ontológicas y sociales en Educación inicial. Se realizó un estudio interpretativo-descriptivo, de carácter mixto, predominantemente cualitativo. El contexto de estudio fueron las actividades estructuradas e iteraciones en el aula con niñas(os), sus familias y profesoras, en contextos de Educación inicial rurales y urbanos de Gachancipá, Sopó y Bogotá, Colombia. El estudio validó las explicaciones, ejemplificaciones y preguntas de desencaje, entre otros componentes del material, como mediadores en el uso y comprensión de metáforas y modismos en contextos rurales y urbanos. Se concluye que el material es aplicable, tanto a contextos escolares como de crianza, pues parte del reconocimiento de la diversidad con vínculo a interacciones intencionadas por parte de los agentes educativos.

Palabras clave: cultura, enseñanza, inclusión social, infancia, lingüística.

Clasificación JEL: H75, I0, I21

ABSTRACT

Researching in didactics, the current framework of education for all, inclusion, and diversity approaches places the need to develop studies from, in, and for heterogeneous classrooms. In these scenarios, figurative expressions transit with which children may have difficulty, especially those who relate to special needs, neurodivergence, or those in school contexts distant from their cultural origins. This research proposed to evaluate a didactic material proposed as a mediator of using and understanding figurative language from recognizing cultural, ontological, and social diversity in early education. S conducted an interpretive-descriptive study of a mixed nature, predominantly qualitative. The study context was the structured activities and iterations in the classroom with children, their families, and teachers in rural and urban early education contexts of Gachancipá, Sopó, and Bogotá, Colombia. The study validated the explanations, exemplifications, and mismatch questions, among other material components, as mediators in using and understanding metaphors and idioms in rural and urban contexts. It is concluded that the material applies to both school and parenting contexts since it is based on recognizing diversity linked to intentional interactions by educational agents.

Keywords: comunidad, desarrollo, educación, emprendimiento social, territorio

JEL classification: H75, I0, I21

Recibido: 10-10-2024 Revisado: 08-12-2024 Aceptado: 15-12-2024 Publicado: 03-01-2025

Editor:

Carlos Alberto Gómez Cano ![]()

1Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia.

Citar como: Jiménez-Pulido, H. M. (2025). Investigación en didáctica con la primera infancia en aulas heterogéneas de Sopó, Gachancipá y Bogotá, Colombia. Región Científica, 4(1), 2025423. https://doi.org/10.58763/rc2025423

Introducción

En la actualidad, desarrollar procesos investigativos en didáctica que atiendan a las particularidades del aula y busquen disminuir las desigualdades existentes en Educación implica considerar los escenarios educativos como heterogéneos (Estefan et al., 2023). Este enfoque no solo apunta a tomar conciencia de las variaciones existentes en una población de alumnos en lo que respecta a su inteligencia y sus logros de aprendizaje, sino que incluye diferencias relevantes a la hora de abordar la enseñanza: origen, etnia, cultura, lengua, situación socioeconómica, características personales, estilos de aprendizaje, capacidades, dificultades, entre otras (Tariq, 2024).

En los contextos educativos debe considerarse con relevancia que transitan niñas(os) relacionados con las necesidades educativas especiales, otras variables del desarrollo y múltiples proveniencias culturales, entre otras características que les configuran e inciden en sus desarrollos lingüísticos y, por lo tanto, supone plantear diseños didácticos que respondan a tal pluralidad (Bal et al., 2021). En línea con ello, se ha abierto todo un panorama de innovación en el diseño didáctico que contempla procesos vinculados a la diversidad humana y enseñanza para la diversidad; las didácticas para la inclusión, flexibilidad, adaptaciones de currículo, entre otros enfoques que son cada vez más frecuentes (Börnert-Ringleb et al., 2021; Dias et al., 2020). Estos avances se sitúan en diseños para la enseñanza que se separan de lógicas de homogeneización y buscan profundizar en los requerimientos de accesibilidad sensorial, cognitiva y de proyección futura, que demandan los aprendizajes para la vida (Diaz-Vega et al., 2020; Finn, 2021).

En concordancia con esta realidad, investigar en didáctica desde, en y para las aulas heterogéneas sitúa objetivos de enseñanza relacionados tanto con los conocimientos, las destrezas y las habilidades que se plantean en los sistemas educativos, como con las particularidades y necesidades de las(os) aprendices y sus contextos (Geletu & Mihiretie, 2024). Paralelo a esto, desde enfoques investigativos latinoamericanos, se sitúan las voces de niñas(os) como partícipes del proceso, con requerimiento de montajes que les reconocen como sujetos con saber y experiencia, influyentes en los desarrollos que se plantean para ellas(os), dando lugar a configuraciones con ellos(as).

En concordancia, la presente investigación se planteó con el interés de evaluar el material didáctico Figuradamente más allá de las palabras[1], desde el reconocimiento de las diversidades culturales, ontológicas y sociales en Educación inicial. Un material que se proyectó como mediador de usos y comprensiones figuradas en escenarios educativos en los que participan variedad de sujetos y contextos culturales, aun cuando responde a una necesidad puntual, a saber, la dificultad para usar y comprender determinadas expresiones figuradas que presenta un alto porcentaje de personas con trastornos del espectro del autismo (TEA), quienes tienden a la literalidad del lenguaje (Chahboun et al., 2021; Lampri et al., 2024; Vicente & Falkum, 2023).

Con relación a ello, se debe considerar que algunos usos del lenguaje no literales o figurados (p. ej., algunos modismos) plantean a veces, a algunos usuarios, demandas y dificultades de procesamiento más elevadas que las que plantean otros (Falkum, 2022; Melogno et al., 2022). Estas demandas o dificultades impiden de facto a ciertos colectivos de personas tanto la comprensión como el empleo expresivo habitual de estas expresiones.

A partir de los argumentos valorados, se identifica la tendencia en maestros colombianos a considerar los usos figurados desde una función esencialmente ornamental y propia de la vida cotidiana. De tal modo, por un lado, el discurso escolar es concebido como directo y literal y, por otro, se relaciona el lenguaje figurado solo como potenciador de la vida social y comunicativa en entornos no escolares. De acuerdo con la experiencia de esta autora, un grupo limitado de profesionales le concibe como herramienta que incide en la construcción de diversos conceptos, el desarrollo del pensamiento y el despliegue de habilidades, lo que puede limitar procesos de enseñanza. Además, se encuentra que las familias y los profesionales en educación en primera infancia en el contexto colombiano desconocen el lenguaje figurado y su incidencia en los procesos comunicativos en entornos en que transitan las niñeces.

PRESUPUESTOS TEÓRICOS

Educación, niñeces y lenguaje figurado

En la primera infancia, -momento vital de interés para esta investigación-, se desarrollan procesos que, entre otras posibilidades humanas, implican aprender significados de palabras que ellas(os) escuchan en casa y en contextos escolares (De Felice et al., 2023; Lehrl et al., 2020). Estos significados van más allá de las palabras, mediante expresiones propias de los discursos que comportan actos de habla cargados de fuerzas ilocucionarias y no ilocucionarias y que vinculan el uso figurado del lenguaje como parte de las interacciones humanas (Colston, 2020; De Felice et al., 2023). Tal capacidad lingüística parte de componentes innatos, aunque evidencia desarrollos heterogéneos que son dependientes de variables culturales, sociales y biológicas (Benítez‐Burraco et al., 2021; Ellison & Reinöhl, 2024; Pelkey, 2023). Este panorama implica además partir de la lectura de y con las niñeces al reconocer el carácter plural y múltiple de la infancia, el adultocentrismo como fenómeno que las vulnera y orientar los esfuerzos a su inclusión como agentes de sus procesos de aprendizaje (Magistris, 2022; Saracostti & De Toro, 2023).

Configurar procesos educativos que ignoren lo descrito podría incidir en dificultades para usar y comprender el lenguaje, así como para otros desarrollos o aprendizajes que se persigan. De modo que, tanto en procesos de investigación como formativos en el campo de la didáctica, es indispensable profundizar en estas lógicas, especialmente respecto a contextos de ruralidad en donde se han situado históricamente desigualdades culturales y sociales. En coherencia con las agendas en educación orientadas a la promoción del acceso a la educación de calidad, inclusiva y equitativa, se deben diseñar acciones y procesos que atenúen las desigualdades, fomenten la participación y fortalezcan los resultados de aprendizaje, al tenerse en cuenta las necesidades de niñas(os) que se encuentran en situaciones de desventaja o vulneración (Alcorn et al., 2024; Arkorful et al., 2020; Connolly et al., 2023).

Sobre el lenguaje figurado debe decirse que se caracteriza por una alta connotación cultural, que le determina en diferentes contextos, con usos que transitan como patrimonio cultural: refranes, chistes, ironías, sarcasmos, metáforas, modismos, entre otros. El lenguaje figurado circula en las diferentes interacciones sociales, colocando en juego procesos cognitivos de alta complejidad para comprender significados y vinculaciones en procesamientos que van más allá de considerar que el lenguaje es literal o figurado atado a aspectos lingüísticos, como plantearía el modelo de la pragmática estándar, para dar paso a relaciones distintas entre lo literal y no literal. Por tanto, en un proceso que es propio de las habilidades lingüísticas alcanzadas por los humanos que relaciona contextos, saliencias, suspensiones, desencajes, metarepresentaciones y otros procesos cognitivos de alta complejidad (Chahboun et al., 2021; De Felice et al., 2023).

Mediaciones intencionadas y no intencionadas

Al hablar de mediación, se consideran las interacciones no intencionadas e intencionadas, presentes en contextos de crianza y escolares, que como sujetos culturales implican el alcance de funciones propias del lenguaje, la capacidad mental para comprender intenciones, emociones, representar la mente del otro o interactuar con este y aquellas relacionadas con sistemas creados por los seres humanos, como es el caso de la escritura, la lectura y el cálculo matemático, entre otras (Osher et al., 2020; Schweitzer & Waytz, 2021). De modo que aparecen ligados a los materiales didácticos y procesos educativos artefactos mediadores físicos (los objetos o las cosas), de representación (gráfica, escritural, escénica, etc.) y creación de mundos posibles, como ocurre con el arte, a la par de los familiares, profesoras y pares. En consecuencia, estas relaciones de mediación deben concretarse en acciones dialógicas cuidadosamente configuradas para promover desarrollos y aprendizajes (Tao & Chen, 2023).

METODOLOGÍA

Diseño y muestra

La investigación se definió como educacional y descriptiva, con un enfoque mixto predominantemente cualitativo, cuya ruta cuantitativa estuvo denotada por un diseño cuasiexperimental para la evaluación de la implementación del material con niñas(os), lo que facilitó una integración posterior y un alto rigor metodológico (Harrison et al. 2023; Nassaji, 2020). Como génesis se planteó el desarrollo de escenarios desde la exploración del juego y la literatura, en los que participaron 19 niños(as), en promedio, por cada uno de los 9 grupos del grado Transición vinculados al estudio, con edades entre 5 y 6 años; sus familias y profesionales. El estudio se llevó a cabo en tres colegios rurales y urbanos en Sopó, Gachancipá y Bogotá, Colombia; contextos elegidos por sus características culturales y territoriales. Es relevante mencionar que se elaboraron consentimientos informados por escrito con familiares y profesionales, y voz con cada una(o) de los participantes; el registro de la información se llevó a cabo mediante audio y video.

En la muestra participante se incluyeron niñas(os) que presentaban diagnósticos tales como trastornos de la atención, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista o que se encontraban en proceso de diagnóstico. La caracterización se realizó mediante un proceso lúdico pedagógico mediado por creación gráfica y narrativa para el caso de niñas(os), además de la recolección de información tanto con familias como con profesionales frente a aspectos ontológicos, culturales y sociales.

Las(os) niñas(os) participantes demostraron habilidades para expresar sus interpretaciones del mundo mediante el habla, la elaboración gráfica, el modelado y la imitación. Se encontraban, además, en etapas iniciales de adquisición de la lectura y escritura, logrando identificar palabras y leer oraciones simples en voz alta con apoyo. En cuanto a las familias participantes, se registraron un total de 44, con la siguiente distribución: madres (54.5%), padres (18.2%), hermanos (9.1%), tías (6.8%), abuelos/as (2.3%) y un 9.1% que no respondió.

En relación con el nivel educativo de los cuidadores, predominó la formación secundaria (43.2%), seguida por formación técnica o tecnológica (22.7%), pregrado (15.9%), posgrado (6.8%), primaria (4.5%) y un 6.8% que no proporcionó esta información. Culturalmente, las familias se asociaron a nacionalidades colombianas de las regiones Andina, Pacífica y Caribe, así como venezolanas. Por su parte, los siete profesionales de la educación involucrados contaban con formación en Licenciatura en Pedagogía Infantil y más de cinco años de experiencia en educación inicial.

Tanto los instrumentos de evaluación como los procesos que le corresponden con familias, profesionales y niñas(os) contaron con pilotaje previo con la participación de 17 niñas(os), 12 familias y 3 docentes del IED República de China, institución educativa de Bogotá, Colombia. Mediante este proceso fue posible identificar tiempos de aplicación y requerimientos de ajuste para los instrumentos y actividades.

Instrumento didáctico

El prototipo del material evaluado, Figuradamente leer más allá de las palabras, estuvo conformado por seis cuentos infantiles, una guía orientadora para mediadores, una ruleta para la selección de cuentos y actividades, fichas de apoyo y tarjetas de acción asociadas a cada cuento. Este material se diseñó en función de fomentar la lectura en voz alta de los cuentos por parte de adultos y niños, complementada con actividades como dibujo, modelado con plastilina, representaciones escénicas, imitación y exploración a través de preguntas. Además, estas actividades fueron concebidas como instrumentos para mejorar la interpretación y el uso creativo del material, al igual que para involucrar a los niños en interacciones estructuradas diseñadas específicamente para facilitar su participación (O’Reilly et al., 2022).

Evaluación de la implementación

Fundamentados en los postulados de Tomlinson (2011), el proceso iterativo y las relaciones didácticas en aulas heterogéneas, se realizó montaje de sesiones de interacción con el material por parte de los participantes y la creación de instrumentos de evaluación predictiva (en frío) y en uso, con ítems directos cerrados, escala Likert e implicación de preguntas abiertas de corte cualitativo. La primera oportunidad de evaluación fue referida a la valoración, por parte de familias y profesionales, en una exploración inicial del material, sin implementación, donde se contempló forma, diseño, usabilidad, funcionalidad, pertinencia. La segunda evaluación, llevada a cabo durante el proceso de uso del material por parte de familias y profesionales en interacción con niñas(os), se centró en valorar elementos de contenido, orientadores y didácticos del material, bajo categorías de forma, incidencia, relaciones con las expresiones figuradas, interactividad, vínculo con contextos y habilidades de niñas(os), aportes e incidencias en la mediación de aprendizajes en Educación inicial.

El material planteó el proceso a desarrollar en el aula por parte de los profesionales en el estudio, quienes tenían la libertad de vincular estrategias propias de su actuar didáctico. Este proceso fue considerado como cuasiexperimental al no ser propio de las dinámicas de interacción con la literatura que proponen los escenarios educativos participantes y contar con variables presentes en el escenario educativo, como núcleo dinámico, que depende de múltiples factores emergentes en el momento del proceso mismo de enseñanza. Este diseño

Este ejercicio se articuló a los instrumentos de evaluación en frío y en uso para recoger percepciones frente al proceso y material; a la par se recogieron audios remitidos por las profesoras periódicamente, durante 2 semanas en promedio, una vez eran realizados procesos específicos. Para el caso de la evaluación con las familias, se realizaron encuentros en los que, por grupos, estas interactuaron con el material y diligenciaron los formatos de evaluación en frío para familias. El proceso fue complementado por ejercicios de observación participante.

Adicionalmente, la evaluación con niñas(os) fue desarrollada posterior a las iteraciones logradas con el material en las actividades antes descritas. Esta implicó calificación individual mediante escala tipo Likert con 3 opciones representadas en stickers (me gusta, ni me gusta ni me disgusta y me disgusta). Este ejercicio se acompañó con actividad de coloreado, identificación y organización de imágenes, mediante secuencias de tres representaciones correspondientes a los momentos de inicio, nudo y desenlace de cada cuento. En vista de contrastar los resultados, se indagó mediante diálogo con las niñas(os) sobre comprensión de las historias y expresiones figuradas transitadas, claridad de las imágenes.

Análisis de datos

Para el análisis de la información se realizó categorización mediante análisis de contenido y se implicaron análisis estadísticos descriptivos para el caso de datos cuantitativos recogidos en los instrumentos de evaluación. Al proceso se vincularon monitorías de investigación en las que licenciadas en educación especial en formación indagaron, diseñaron y aplicaron metodologías para la investigación en didáctica. Este enfoque participativo permitió generar escenarios de discusión teórica y análisis, lo cual complementó sus procesos de formación profesional y lecturas de contexto desde perspectivas de diversidad.

Además de observar el vínculo entre los adultos y los usos de las expresiones figuradas planteados en el material, que evidencia la familiaridad y la frecuencia con que circulan estas expresiones en los contextos en que transitan las(os) participantes, a diferencia de los recursos con que cuentan otros materiales utilizados en estos contextos educativos, se ratificó el desconocimiento por parte de profesionales y familias respecto al lenguaje figurado, su uso y comprensión en los diferentes escenarios de interlocución con niños(as). Por parte de algunas familias, las expresiones se consideraban “dichos” o “palabras” que no tenían incidencia en el aprendizaje o interacción social de niñas(os). Desde la perspectiva de las profesionales aparecieron planteamientos como:

«Uno se hace consciente a partir de estos materiales de que cuando se trabaja la literatura o se les lee a los niños, se asume que entienden, pero en realidad hay muchas expresiones que tal vez no sean fáciles para ellas(os)» (Profesora de Gachancipá, conversación personal, 2024)

“Ellos (niñas(os)) sí logran relacionar qué significan las expresiones, pero igual siguen diciendo cosas que uno no entiende por qué las dicen, como con estar de malas pulgas, decían «está brava», pero igual decían que la señora tenía pulgas por todo su cuerpo, ¡los mismos niños!, eso me sorprendió” (Profesora de Bogotá, conversación personal, 2024).

Vinculadas a las iteraciones con el material, se encontraron interpretaciones y usos por parte de niñas(os), tendientes a la comprensión figurada, con excepciones situadas en sentidos literales. Estos hallazgos configuraron una realidad presentada tanto en contextos rurales como urbanos, como los que se muestran a continuación:

|

Tabla 1. Interpretaciones y usos frente por parte de niñas(os) participantes |

|||

|

Expresión figurada vinculada al material |

Interpretaciones y usos desde la oralidad más frecuentes |

Elaboraciones |

Actuaciones |

|

Mover el esqueleto |

«Es bailar, hacer yoga, caminar, moverse». «Como cuando se hace una fiesta». |

Dibujos en los que aparecía música y fiestas con personajes variados. |

Hacer así -movían su en una especie de ola o baile- |

|

Ponerse las pilas |

«Hacer cosas rápido» «cuando Juli (personaje del cuento) empezaba a atrapar los goles». Para uno de los grupos, la expresión fue confusa; después de la representación para cuestionar la relación de las baterías con el cuerpo, lograron la relación con concentrarse y ser rápidos con las cosas. |

Implicaciones de sí mismo o de otros haciendo tareas y jugando muy bien al fútbol. |

Correr, dibujar con rapidez. |

|

Estar de malas pulgas |

«Mi mami (o papá) llegan cansados y es mejor estar callados». «Los papitos están ocupados» «Mi mamá me ´dio´ (golpe o castigo) porque...» «La mamá estaba molesta». «Es que eso no me gusta». «Tenía las pulgas picándole». «estaban por todo el cuerpo, en la cabeza, en los oídos, en los brazos…» «la mamá no se bañaba (por eso tenía pulgas)». |

Dibujos y moldeados de caras bravas. |

Imitación de gestos gruñones y posturas corporales imponentes y rígidas. Niños y niñas señalaban donde se tenían las pulgas sobre su cuerpo. |

|

Ella es brillante |

«Ella (personaje del cuento) no lloraba, estaba feliz y hacía todo todo». «Ana se sintió feliz (…) los demás lloraban y no querían estar en el colegio». «Hacía todo bien, como nosotros aquí…» |

Dibujos de niños(as) sonrientes, en el colegio y en la casa haciendo dibujos o actividades. Una niña tomó una flor y dijo que por culpa de esta la mamá estaba de malas pulgas (relación con exceso de trabajo en el invernadero que se relata en la historia). |

Imitación de la niña del cuento sentada en la mesa haciendo trazos. |

|

El tiempo es oro |

«Estaba tarde».

«Toca ir rápido (a la isla de las frutas) porque se hace de noche». |

Dibujos de los piratas navegando, elaboraciones de barcos, moldeados de palmeras, frutas raras (tesoros que se encontraban); Pirata Rogelio y otro atrás en plastilina. |

|

|

Morirse de la risa |

«Reírse a carcajadas»

«Raymi (personaje) hacía chistes». |

Dibujaron a Raymi (personaje) con micrófono. |

Contaban chistes del cuento o creados. Risas. |

|

Nota: las expresiones de la segunda columna representan otras expresiones similares. Fuente: elaboración propia |

|||

De igual modo, se mencionaron las relaciones emocionales establecidas por niñas(os) que se generaron a partir de la exploración del material, tales como la relación entre situaciones de violencia intrafamiliar para el caso de la situación narrada con relación a la expresión estar de malas pulgas. Este resultado fue crucial, pues permitió a las profesionales a cargo de los procesos educativos vincular otros aprendizajes, hacer lecturas de contexto y emprender acciones para incidir en situaciones sociales presentes. Entre los resultados obtenidos se encuentran aspectos relacionados tanto con los componentes físicos y representativos del material, como con su contenido y relación didáctica que implican considerar modificaciones en lo propuesto hacia el logro de sus propósitos didácticos (Tomlinson, 2011).

Forma y pertinencia

Se logró modificar la guía de orientaciones que hacía parte del material base, lo que supuso la transformación de un texto tipo libro a uno tipo folleto, facilitando el acceso a la información de manera más puntual. Además, se organizaron las tarjetas de acción por grupos con un mayor número de actividades, pasando de 3 a 5 por cuento. En cuanto a extensión, tamaño de los libros y tipo de letra, el material fue valorado con un 4.6% en promedio; a excepción de las imágenes, sobre las que se alcanza solo un 3.8%. Este hallazgo estuvo relacionado con las observaciones frente a los colores de las imágenes, consideradas oscuras y con una paleta de colores limitada; así como con los faltantes en la posibilidad de relación directa con la escena que representan, para algunos casos.

Según el 83% de los participantes adultos, el material ofrecía oportunidades para la exploración y aproximación de niñas(os) a comprensiones figuradas de las expresiones transitadas y para el 95% de las profesionales participantes, este es aplicable a las dinámicas educativas que se plantean para Educación inicial. Aunque los resultados fueron calificados como muy favorables, se anotó la necesidad de contar con varias copias de cada cuento para la revisión por parejas por parte de niños(as) o ampliar el tamaño de modo que pueda ofrecerse mayor visualización de las imágenes a medida que se narra.

Durante el proceso de iteraciones en escenarios educativos se observó, por parte del equipo, la necesidad de ofrecer imágenes más amplias para facilitar la visualización, especialmente al ser mostradas por las profesoras mientras se lee. En contraste, la no visualización de estas imágenes puede dar lugar a mínima mediación del sentido figurado, que en comienzo plantea figuradamente, a partir de la representación gráfica. Por último, las familias participantes consideraron que las historias presentaban contextos, situaciones y personajes acordes a las realidades de niñas(os) y promovían la creatividad e imaginación en ellas(os).

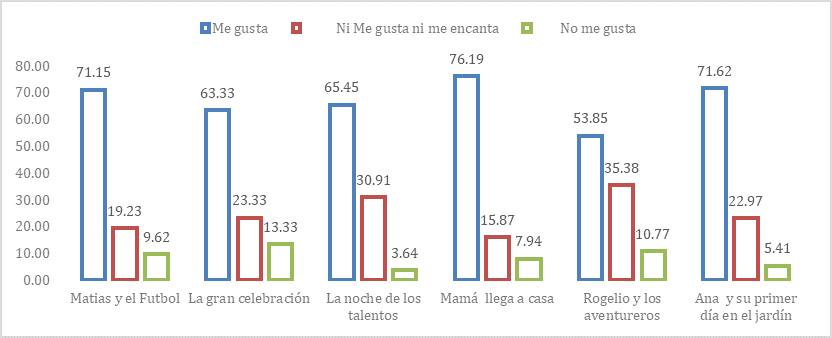

Como se muestra en la figura 1, el 76% de los 63 juicios recogidos para el cuento Mamá llega a casa evidencian mayor vínculo de las(os) niñas(os) participantes con esta historia; similar a lo que ocurre con Ana y su primer día en el jardín, con un 71.62% de 74 juicios, hecho que se consideró debido a que estas historias articulan relaciones emocionales y con contextos cotidianos en que transitan niños(as). Respecto al cuento de Matías y el futbol, cabe mencionar que, en el periodo de aplicación con niñas(os), estaba llevándose a cabo la Copa América de este deporte, lo que pudo influir en los resultados de un 71.15%. En la generalidad, los cuentos fueron atractivos para niñas(os); solo un 8.4% expresaron que algún cuento no les gustó o interesó. Adicionalmente, se encontró que estos resultados no evidenciaban marcación diferencial por género, pues los gustos sobre las historias muestran tendencias similares tanto para niños como para niñas.

|

Figura 1. Resultados de evaluación de las historias con niños(as) |

|

|

Fuente: elaboración propia

Otro de los rasgos que llamó la atención en el análisis de las expresiones gráficas con niñas(os) es la necesidad de incluir sujetos con variadas procedencias étnicas, especialmente afrodescendientes, presentes de manera tácita en una de las representaciones logradas por niños(as) pertenecientes a dicha cultura. Adicionalmente, se detecta que las imágenes correspondientes a las primeras tres escenas de Ana y su primer día en el jardín exploradas en el ejercicio de secuenciación son de difícil discriminación entre sí para niñas(os), por lo que al estar vinculadas al sentido figurado de la expresión, es indispensable modificarlas. Algo similar parece ocurrir con las imágenes en La gran celebración, Matías y el futbol, así como con las dos imágenes finales de La Noche de los Talentos, las cuales cuentan con fondos y posiciones de los personajes muy similares que no permiten ubicar a niñas(os) en momentos específicos de la historia. Algunos dibujos no eran elegidos para colorear por su complejidad.

Componentes y características didácticas

Frente a las actividades propuestas para explorar significados y acercar a niñas(os) a las comprensiones figuradas, se encontró una alta repetición de actividades que implicaban dibujar o moldear. En atención a esto, se solicitó la vinculación de otras relacionadas, por ejemplo, con el doblado de papel, el juego mediante imitación y similares.

Frente a los componentes del material, se categorizó como válida la existencia de un cuento por expresión, dado que las historias logran dar contexto para aproximar sentidos figurados de las mismas y aportando a situaciones de desencaje al no encontrar en la escena vínculos directos con sentidos literales de la expresión que se circulaba. Por otro lado, al contar con varios elementos que configuran el material, se dificultó la labor tanto de familias como de profesionales. En este sentido, se recogieron recomendaciones de manera repetida dirigidas a incluir en los cuentos los diferentes apoyos. Tanto profesionales como familiares participantes consideraron necesario incluir las preguntas de control en cada cuento, no aparte, dado que es necesario identificar el momento en que se lee la historia para poder emitirlas.

El material propuesto se catalogó como facilitador en el acercamiento a las expresiones figuradas y sus significados; las historias se consideraron coherentes con las interpretaciones de las expresiones; a su vez, las preguntas de desencaje llevaron a niñas(os) a cuestionar las significaciones que inicialmente habían dado a las expresiones figuradas o ratificar estas en el caso en que se habían aproximado o manejaban el sentido figurado.

Es de anotar las explicaciones y ejemplificaciones realizadas tanto por pares como por adultos a niñas(os) que aún no alcanzaban la comprensión figurada de una expresión, así como los contextos gráficos y narrativos del material permitieron a niñas(os) acercarse a su uso y relacionar el contexto, fuera de parafraseos que podrían situar una sola ruta para el significado. Llama la atención que, a diferencia de lo hallado en experiencias anteriores y durante el diseño del material, se encontró una mayor tendencia a interpretaciones figuradas que literales por parte de niñas(os) en el uso y comprensión de las expresiones circuladas.

De acuerdo con la interpretación realizada, se estimó que esto podría ser resultado de la mediación encaminada a comprobar en estudios posteriores que, con ejercicios pre-post test, se analice la relación entre la influencia de materiales mediadores y tal uso y comprensión con niños y niñas en primera infancia. Finalmente, se resaltó por parte de las profesionales participantes la relevancia de contar con materiales para estimular la exploración de significados y sentidos de las expresiones y contenidos literarios que circulan con niños(as), dado que proporciona rutas para identificar las comprensiones de niños(as) desde sus realidades y desarrollos.

CONCLUSIONES

La investigación realizada halló relevancia en la mediación didáctica, con implicación en procesos educativos para niños(as) en primera infancia desde subjetividades propias de las niñeces. En tal dirección, se concluye que las connotaciones culturales, los múltiples desarrollos biológicos, así como la influencia de la creatividad y los mundos posibles aportados por niños(as), imprimen lógicas variadas a los usos y compresiones figuradas.

De igual modo, se valorizó el rol del mediador en el acercamiento al uso y comprensión figurada en la primera infancia. No obstante, cabe destacar que se requiere de formación en el tema con teorías que superen la perspectiva de la teoría pragmática estándar y las sitúen de manera intencionada en el desarrollo de habilidades lingüísticas de alto tránsito en la Educación inicial.

El montaje de instrumentos para la evaluación con niños(as) en primera infancia, como proceso de construcción en investigación con distancia de parafraseos en esta área de estudio, dio lugar a ejercicios que parten de habilidades con vínculo en la experiencia de niños(as) y la creatividad. Estas actividades fueron consideradas mediadores válidos para la aproximación a los múltiples significados figurados y la descripción de características con que deben contar las representaciones gráficas. La participación de familias en el proceso configuró nuevos vínculos entre familias y escuela en la promoción de desarrollos para niños(as). Por su parte, las profesionales reconocieron la implementación como una oportunidad el contar con materiales didácticos que puedan ser utilizados en casa y en la institución educativa.

En vista de futuros estudios, es necesario construir instrumentos correspondientes a las lógicas propias del pensamiento de niñas(os). Por ejemplo, considerar que los colores evidencian un anclaje que puede cambiar la simbología de un icono y que las voces de niñas(os) evocan experiencia y lectura de realidades que aportan a la reconfiguración de materiales articulados a sus necesidades. Estos desafíos plantean rutas de actuación para la investigación en el diseño y evaluación de materiales didácticos que, más que situarse en posturas que parten del saber científico, connotan la transposición didáctica y el diseño didáctico desde el saber enseñable. Futuras ediciones e investigaciones afines deben considerar la exploración y el reconocimiento directo del niño, la niña, la familia o el profesional, así como su diversidad individual, grupal, social y cultural.

El vincular a niñas(os) con trayectorias de desarrollo menos habituales y de diversas culturas posibilita configurar diseños accesibles para todos y todas. Se sugiere explorar estrategias basadas en la imagen, instrucciones más directas, señalamientos y validaciones de formas de comunicación no necesariamente fundamentadas en el habla o la escritura. Finalmente, se concluye que el desarrollo profesional fue un producto de la investigación en el espacio electivo de formación de educadores para el alcance de habilidades investigativas y de diseño en didáctica en el marco actual del reconocimiento de aulas heterogéneas.

REFERENCIAS

Alcorn, A. M., McGeown, S., Mandy, W., Aitken, D., & Fletcher-Watson, S. (2024). Learning About Neurodiversity at School: A feasibility study of a new classroom programme for mainstream primary schools. Neurodiversity, 2, 27546330241272186. https://doi.org/10.1177/27546330241272186

Arkorful, V. E., Basiru, I., Anokye, R., Latif, A., Agyei, E. K., Hammond, A., Pokuaah, S., Arkorful, E. V., & Abdul-Rahaman, S. (2020). Equitable Access and Inclusiveness in Basic Education: Roadblocks to Sustainable Development Goals. International Journal of Public Administration, 43(3), 189–202. https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1627554

Bal, A., Waitoller, F. R., Mawene, D., & Gorham, A. (2021). Culture, context, and disability: A systematic literature review of cultural-historical activity theory-based studies on the teaching and learning of students with disabilities. Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies, 43(4), 293–337. https://doi.org/10.1080/10714413.2020.1829312

Benítez‐Burraco, A., Ferretti, F., & Progovac, L. (2021). Human Self‐Domestication and the Evolution of Pragmatics. Cognitive Science, 45(6), e12987. https://doi.org/10.1111/cogs.12987

Börnert-Ringleb, M., Casale, G., & Hillenbrand, C. (2021). What predicts teachers’ use of digital learning in Germany? Examining the obstacles and conditions of digital learning in special education. European Journal of Special Needs Education, 36(1), 80–97. https://doi.org/10.1080/08856257.2021.1872847

Chahboun, S., Kvello, Ø., & Page, A. G. (2021). Extending the Field of Extended Language: A Literature Review on Figurative Language Processing in Neurodevelopmental Disorders. Frontiers in Communication, 6, 661528. https://doi.org/10.3389/fcomm.2021.661528

Colston, H. L. (2020). Figurative language development/acquisition research: Status and ways forward. Journal of Pragmatics, 156, 176–190. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2019.07.002

Connolly, S. E., Constable, H. L., & Mullally, S. L. (2023). School distress and the school attendance crisis: A story dominated by neurodivergence and unmet need. Frontiers in Psychiatry, 14, 1237052. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1237052

Cui, R., & Teo, P. (2021). Dialogic education for classroom teaching: A critical review. Language and Education, 35(3), 187–203. https://doi.org/10.1080/09500782.2020.1837859

De Felice, S., Hamilton, A. F. D. C., Ponari, M., & Vigliocco, G. (2023). Learning from others is good, with others is better: The role of social interaction in human acquisition of new knowledge. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 378(1870), 20210357. https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0357

Dias, M. J. A., Almodóvar, M., Atiles, J. T., Vargas, A. C., & Zúñiga León, I. M. (2020). Rising to the Challenge: Innovative early childhood teachers adapt to the COVID-19 era. Childhood Education, 96(6), 38–45. https://doi.org/10.1080/00094056.2020.1846385

Diaz-Vega, M., Moreno-Rodriguez, R., & Lopez-Bastias, J. L. (2020). Educational Inclusion through the Universal Design for Learning: Alternatives to Teacher Training. Education Sciences, 10(11), 303. https://doi.org/10.3390/educsci10110303

Ellison, T. M., & Reinöhl, U. (2024). Compositionality, Metaphor, and the Evolution of Language. International Journal of Primatology, 45(3), 703–719. https://doi.org/10.1007/s10764-022-00315-w

Estefan, M., Selbin, J. C., & Macdonald, S. (2023). From Inclusive to Equitable Pedagogy: How to Design Course Assignments and Learning Activities That Address Structural Inequalities. Teaching Sociology, 51(3), 262–274. https://doi.org/10.1177/0092055X231174515

Falkum, I. L. (2022). The development of non-literal uses of language: Sense conventions and pragmatic competence. Journal of Pragmatics, 188, 97–107. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.12.002

Finn, R. (2021). How pedagogical diversity can afford parallaxes of competence: Towards more inherently inclusive school. International Journal of Inclusive Education, 25(14), 1559–1576. https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1642400

Geletu, G. M., & Mihiretie, D. M. (2024). The effects of primary school teachers’ professional development activities on differentiated instructional practices and possibilities of elevating students’ learning engagement. Education 3-13, 52(8), 1222–1237. https://doi.org/10.1080/03004279.2022.2143722

Harrison, R. L., Reilly, T. M., & Creswell, J. W. (2020). Methodological Rigor in Mixed Methods: An Application in Management Studies. Journal of Mixed Methods Research, 14(4), 473–495. https://doi.org/10.1177/1558689819900585

Lampri, S., Peristeri, E., Marinis, T., & Andreou, M. (2024). Figurative language processing in autism spectrum disorders: A review. Autism Research, 17(4), 674–689. https://doi.org/10.1002/aur.3069

Lehrl, S., Evangelou, M., & Sammons, P. (2020). The home learning environment and its role in shaping children’s educational development. School Effectiveness and School Improvement, 31(1), 1–6. https://doi.org/10.1080/09243453.2020.1693487

Magistris, G. (2022). Violencia adultista en la coyuntura pandémica en América Latina: Niñeces invisibilizadas, niñeces vulneradas. Interseções, 24(1), 155–171. https://www.redalyc.org/journal/412/41275397008/41275397008.pdf

Melogno, S., Pinto, M. A., & Mashal, N. (2022). Rethinking figurative language in neurodevelopmental disorders: Theoretical challenges stemming from intervention. Frontiers in Communication, 7, 971995. https://doi.org/10.3389/fcomm.2022.971995

Nassaji, H. (2020). Good qualitative research. Language Teaching Research, 24(4), 427–431. https://doi.org/10.1177/1362168820941288

O’Reilly, C., Devitt, A., & Hayes, N. (2022). Critical thinking in the preschool classroom—A systematic literature review. Thinking Skills and Creativity, 46, 101110. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101110

Osher, D., Cantor, P., Berg, J., Steyer, L., & Rose, T. (2020). Drivers of human development: How relationships and context shape learning and development1. Applied Developmental Science, 24(1), 6–36. https://doi.org/10.1080/10888691.2017.1398650

Pelkey, J. (2023). Embodiment and language. WIREs Cognitive Science, 14(5), e1649. https://doi.org/10.1002/wcs.1649

Saracostti, M., & De Toro, X. (2023). Pequeños/as grandes investigadores: Niñeces creando conocimiento sobre el compromiso escolar en Chile. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 21(3), 1–31. https://doi.org/10.11600/rlcsnj.21.3.6079

Schweitzer, S., & Waytz, A. (2021). Language as a window into mind perception: How mental state language differentiates body and mind, human and nonhuman, and the self from others. Journal of Experimental Psychology: General, 150(8), 1642–1672. https://doi.org/10.1037/xge0001013

Tao, Y., & Chen, G. (2023). Coding schemes and analytic indicators for dialogic teaching: A systematic review of the literature. Learning, Culture and Social Interaction, 39, 100702. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2023.100702

Tariq, M. U. (2024). Equity and Inclusion in Learning Ecosystems: En F. Al Husseiny & A. S. Munna (Eds.), Advances in Educational Marketing, Administration, and Leadership (pp. 155–176). IGI Global. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-1536-1.ch007

Tomlinson, B. (Ed.). (2011). Materials Development in Language Teaching (2a ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781139042789

Uştuk, Ö., & Yazan, B. (2024). Tensions in an Identity‐Oriented Language Teaching Practicum: A Dialogic Approach. TESOL Quarterly, 58(1), 363–393. https://doi.org/10.1002/tesq.3234

Vicente, A., & Falkum, I. L. (2023). Accounting for the preference for literal meanings in autism spectrum conditions. Mind & Language, 38(1), 119–140. https://doi.org/10.1111/mila.12371

FINANCIACIÓN

La investigación describa parte del estudio titulado Figuradamente, Material didáctico para el desarrollo de habilidades de comprensión figurada en niños y niñas en primera infancia (Jiménez-Pulido, Murcia y Parra, 2021) y recoge los alcances de la investigación Somos un cuento, evaluación de material mediador para una Figuradamente en primera infancia (García, Gutiérrez, Jiménez-Pulido y Parra, 2024), estudios financiados por el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia (CIUP). Estudios articulados al Grupo de investigación Diversidades, Formación y Educación de la Licenciatura en Educación Especial, Universidad Pedagógica Nacional.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

Ninguno.

AGRADECIMIENTOS

Niños y niñas, familias y profesionales participantes del Instituto Pedagógico Nacional, IED Complejo Educativo Integral Sopó y Liceo Frances Jean Du Plessis.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Hilba Milena Jiménez-Pulido.

Curación de datos: Hilba Milena Jiménez-Pulido.

Análisis formal: Hilba Milena Jiménez-Pulido.

Investigación: Hilba Milena Jiménez-Pulido.

Metodología: Hilba Milena Jiménez-Pulido.

Validación: Hilba Milena Jiménez-Pulido.

Redacción – borrador original: Hilba Milena Jiménez-Pulido.

Redacción – revisión y edición: Hilba Milena Jiménez-Pulido.