doi: 10.58763/rc2025411

Investigación Científica y Tecnológica

Desafíos en la integración de los procesos sustantivos en universidades con programas acreditados: una perspectiva desde los pares evaluadores

Challenges in the integration of substantive processes in universities with accredited programs: a perspective from peer reviewers

Fátima Rocío Rodríguez Fromherz1 ![]() *, Alejandro Lezcano Mencia2

*, Alejandro Lezcano Mencia2 ![]() *, Máxima Avalos Morán3

*, Máxima Avalos Morán3 ![]() *

*

RESUMEN

La educación superior debe asumir su rol en el cumplimento de los tres ejes misionales: enseñanza, investigación y extensión. Sin embargo, es sabido que se enfrenta a múltiples desafíos que no le permiten el logro efectivo de su misión. El objetivo del estudio fue analizar los desafíos de la integración de la enseñanza, investigación y extensión en universidades con programas acreditados, desde la visión de los pares evaluadores de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), año 2024. Para el logro del propósito del estudio se empleó una investigación cualitativa con alcance exploratorio descriptivo. La técnica empleada fue la entrevista semiestructurada, aplicada a 24 pares evaluadores que conforman el Registro Nacional de Pares evaluadores. Los hallazgos muestran la existencia de múltiples desafíos para el logro de la misión de las instituciones de educación superior; sin embargo, se delinean propuestas que podrían ayudar al logro de esta. Se concluye que las instituciones de la educación superior deben asumir su rol y trabajar de manera coordinada con los actores educativos para el logro de la integración de la enseñanza, investigación y extensión, lo que redundará en la calidad del proceso formativo.

Palabras clave: enseñanza, investigación, extensión, desafíos, pares evaluadores, educación de calidad.

Clasificación JEL: I21, H75

ABSTRACT

Higher education must assume its role in fulfilling the three mission axes: teaching, research, and extension. However, it is known that it faces multiple challenges that prevent it from achieving its goals effectively. The study’s objective was to analyze the challenges of integrating teaching, research, and extension in universities with accredited programs from the perspective of the peer evaluators of the National Agency for Evaluation and Accreditation of Higher Education (ANEAES), year 2024. To achieve the purpose of the study, qualitative research with a descriptive exploratory scope was used. The semi-structured interview was applied to 24 peer evaluators that make up the National Registry of Peer Evaluators. The findings show the existence of multiple challenges to achieving the mission of higher education institutions; however, proposals are outlined that could help achieve this. It is concluded that higher education institutions must assume their role and work in a coordinated manner with educational actors to achieve the integration of teaching, research, and extension, which will result in the quality of the training process.

Keywords: teaching, research, extension, challenges, peer reviewers, quality education.

JEL Classification: I21, H75

Recibido: 11-09-2024 Revisado: 26-11-2024 Aceptado: 15-12-2024 Publicado: 03-01-2025

Editor:

Carlos Alberto Gómez Cano ![]()

1Instituto Nacional de Educación Superior. Asunción, Paraguay.

2Universidad de la Integración de las Américas. Asunción, Paraguay.

3Universidad Nihon Gakko. Fernando de la Mora, Paraguay.

Citar como: Rodríguez, F., Lezcano, A., Avalos, M. (2025). Desafíos en la integración de los procesos sustantivos en universidades con programas acreditados: una perspectiva desde los pares evaluadores. Región Científica, 4(1), 2025411. https://doi.org/10.58763/rc2025411

Introducción

Una de las problemáticas en el ámbito universitario es la complejidad que implica lograr una integración de la enseñanza, la investigación y la extensión (Berchin et al., 2021; De Araujo Ruiz et al., 2020; García-Rico et al., 2021). Esta integración es fundamental para potenciar el impacto de las universidades en el desarrollo académico y social, pero enfrenta múltiples desafíos. En Paraguay, las carreras de grado y programas de posgrado pasan por un proceso de autoevaluación con fines de acreditación de la calidad. La institución encargada es la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que tiene la responsabilidad de evaluar y acreditar la calidad de la educación superior (ES) del Paraguay en vista a su fortalecimiento progresivo y sostenible (ANEAES, 2023). Este proceso de autoevaluación se lleva a cabo por pares evaluadores, quienes conforman el registro nacional de pares evaluadores y son profesionales del ámbito de la ES.

El proceso de selección al que han accedido para ser pares se realiza mediante un concurso público establecido con rigurosidad que pretende comprobar la experiencia y experticia en las diversas áreas del conocimiento. A nivel internacional, la tendencia de acreditación mediante pares cuenta con una amplia experiencia y constituye uno de los métodos más empleados, con extensión de programas a específicos hasta las propias instituciones de la educación superior (IES) (Acevedo-De-los-Ríos & Rondinel-Oviedo, 2022; Ahmad & Qahmash, 2020). En consideración al marco normativo paraguayo, la Ley N° 4995 de Educación Superior (Ley No 4995/DE EDUCACION SUPERIOR, 2013) expresa que la misma tiene como objetivo fundamental la formación integral de los estudiantes, desglosada en la atención a las áreas personal, académica y profesional. Además, esta ley responsabiliza a este nivel de enseñanza con la generación de conocimiento científico, la promoción de saberes disciplinares y la extensión de ambos a la sociedad.

En este sentido, la integración de los procesos sustantivos fundamentales dentro de las IES constituye uno de los principales indicadores de calidad, no solo a nivel institucional, sino en las carreras y programas acreditados. Por tanto, en la literatura de alto impacto, este campo se encuentra bajo examen frecuente, no solo por su aporte a la homologación y normalización de criterios, sino por su propio aporte a la elevación de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y extensión a la sociedad (Choa et al., 2022; Ülker, 2023).

Esta aproximación detallada a los currículos, la producción de conocimientos y la vinculación mediante alianzas y hélices con otros actores sociales fundamentales se revierte en estudiantes mejor preparados, con las competencias personales y profesionales necesarias para impactar en el desarrollo social y la solución de problemas concretos, lo cual puede ser considerado la esencia de la formación integral (Abelha et al., 2020; Mejías-Acosta et al., 2024; Yeh et al., 2021). Además, un alto nivel de integración sustantiva es un indicador frecuente del desarrollo de procesos de innovación tecnológica y social, la transferencia de conocimientos a diversos escenarios y comunidades, así como la elevación de la calidad de vida y el bienestar humano (Cruz Rivera et al., 2021; Dwaikat, 2021).

Como se mencionó, los procesos de acreditación en la ES son fundamentales a nivel mundial, en tanto su contribución a la calidad de los programas y las instituciones se proyecta al desarrollo de las sociedades. Aunque estos procesos son críticos para el desarrollo, es necesario señalar que tienen sus detractores y reciben críticas relacionadas con la tendencia a mercantilizar la ES, la dependencia de métricas que con frecuencia no se ajustan a los contextos, al igual que su limitada tradición dentro de los estudios empíricos (Bendixen & Jacobsen, 2020; Romanowski, 2022) (Theobald, 2021). Por lo tanto, comprender los desafíos en la integración de la enseñanza, investigación y extensión, desde la experticia de pares evaluadores, es esencial para mejorar los estándares de calidad y cumplir con la misión de las instituciones de educación superior.

En atención a las valoraciones antes realizadas, este trabajo de investigación pretende analizar los desafíos inherentes a la integración de la enseñanza, investigación y extensión en universidades con programas acreditados, desde la visión de los pares evaluadores de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), año 2024. Asimismo, se indaga sobre los criterios de evaluación utilizados por los pares evaluadores para determinar la calidad de la integración entre la enseñanza, la investigación y la extensión en universidades con programas acreditados. Por último, se busca describir los principales obstáculos que enfrentan las universidades en la integración efectiva de estos tres componentes, según la perspectiva de los pares evaluadores.

METODOLOGÍA

El estudio realizado se sustentó en la metodología mixta, con un diseño predominantemente cualitativo de alcance exploratorio-descriptivo, que se dirigió a comprender los desafíos que se presentan para la interacción de la enseñanza, investigación y extensión en las instituciones de educación superior. Otro importante propósito fue lograr una descripción detallada de estos procesos en función de entender su funcionamiento y características (Strijker et al., 2020). Este enfoque permitió explorar la realidad estudiada desde la experiencia, percepciones y significados atribuidos por los pares evaluadores a la integración de los tres ejes misionales en las instituciones de educación superior.

Estos actores claves fueron seleccionados cuidadosamente según criterios diseñados para conformar una muestra capaz de aportar una visión experta y matizada sobre cómo se integran los tres ejes misionales (tabla 1). Esta decisión metodológica se adoptó con el fin de que la muestra, intencionalmente seleccionada, permitiese comprender los desafíos y el perfeccionamiento de las prácticas formativas en la implementación de la formación académica, la investigación y la extensión en estos programas. Por tanto, también se tomó en consideración que la investigación debía ofrecer recomendaciones informadas para mejorar la integración de estos ejes misionales. Finalmente, la muestra quedó conformada por 24 actores claves dispuestos a participar en este estudio y que dieron su consentimiento informado.

|

Tabla 1. Criterios de inclusión del estudio |

|

|

Dimensión |

Criterios |

|

Experiencia en evaluación de programas de educación |

Pares evaluadores que han participado activamente en la evaluación de programas educativos en instituciones de educación superior durante al menos tres años. |

|

Ámbito de las Ciencias Sociales |

Evaluadores cuyo enfoque principal de trabajo y evaluación sea en el área de ciencias sociales, garantizando su relevancia y experiencia específica en el tema de estudio. |

|

Disponibilidad y consentimiento informado |

Evaluadores que han expresado su disposición para participar en el estudio y han firmado el consentimiento informado, asegurando su comprensión y acuerdo con los términos de la investigación. |

|

Fuente: elaboración propia |

|

La técnica fundamental empleada para recabar los datos primarios fue la entrevista semiestructurada, concebida como un diálogo profundo, orientado por preguntas abiertas prediseñadas y puntos esenciales de debate (Elhami & Khoshnevisan, 2022). Además, la entrevista se concibió en función de lograr un ambiente propicio para la expresión libre de opiniones, experiencias y vivencias relacionadas con las categorías en estudio (Sánchez-Guardiola Paredes et al., 2021). Al respecto, el énfasis estuvo en el proceso de acreditación, los desafíos y en las oportunidades de mejora.

El análisis de los resultados se realizó en función las categorías emergentes en las verbalizaciones de los pares. Debido a que la principal dirección del estudio fue la interpretación de las perspectivas de los participantes para identificar retos, oportunidad y visiones clave, se utilizaron el análisis temático del discurso y el análisis de la distribución de frecuencias en indicadores clave.

En atención a los principios éticos de la investigación, especialmente la de epistemología cualitativa, se preservó la identidad de los entrevistados con el fin de evitar conflicto de intereses, considerando el rol que tienen en los procesos de evaluación de las carreras y programas educativos (Moriña, 2021). Además, se ha reconocido el aporte de cada uno de los investigadores.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

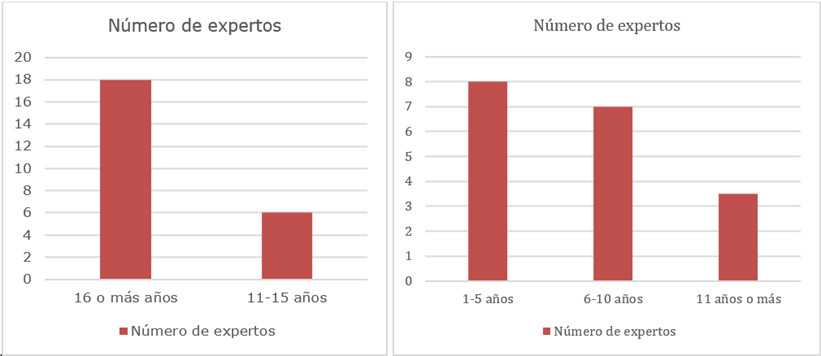

Los actores claves que han accedido a ser entrevistados, 18 de ellos cuentan con 16 años o más años de experiencia en Educación Superior, mientras que 6 de ellos cuentan con 11 entre 15 años (figura 1). Es importante mencionar que la experiencia mínima de 10 años en Educación Superior es un requisito para conformar el Registro Nacional de Pares Evaluadores. En cuanto a los años que llevan como evaluadores, 9 tienen 11 años o más de experiencia; 8, de 1 a 5 años; y 7, de 6 a 10 años (figura 1).

|

Figura 1. Años de experiencia en Educación Superior y como pares evaluadores |

|

|

Fuente: elaboración propia

La experiencia que tienen los actores claves entrevistados es fundamental, pues brindan información como participantes claves para el área de investigación, además de ser un indicador de selección reconocido internacionalmente como fundamental al realizar las visitas institucionales (Ahmad & Qahmash, 2020) (Fernandes & Singh, 2022). En cuanto al ámbito en que se desempeñan, 15 de ellos están tanto en el sector público como privado, 5 pertenecen al ámbito privado y 4 al sector público (figura 3). Este también es un importante indicador al identificar posibles pares evaluadores, lo cual se resalta en la literatura especializada no solo en cuanto a las IES, sino en relación a programas específicos, hospitales y tanques pensantes, pues brinda mayor diversidad de criterios y fortalece las valoraciones en cuanto a los procesos de investigación y extensión (De Souza-Daw & Ross, 2023; Frank et al., 2020; Hussein et al., 2021; Trepanier et al., 2020).

|

Figura 2. Ámbitos de desempeño |

|

|

Fuente: elaboración propia

Ante la consulta de los criterios que consideran en el momento de evaluar la integración entre la enseñanza, investigación y extensión en los programas evaluados, los participantes mencionaron la incorporación de los estudiantes a los proyectos de investigación, el impacto social y comunitario de las actividades de extensión, el cumplimiento de las tres misiones de manera conjunta y la gestión del conocimiento. Además, aunque con menor frecuencia, aparecieron criterios relacionados con la integración curricular de la investigación, el tratamiento de este proceso substantivo en relación con el proceso docente, así como el impacto de los estudios y la comunicación científica de estos, especialmente aquellas investigaciones dirigidas a perfeccionar la enseñanza-aprendizaje.

Al respecto, la ANEAES (2023) concibe como dimensión integradora para la evaluación de los tres procesos al proyecto académico. En este sentido, dicho proyecto se define como un documento crítico dentro de las carreras, pues permite precisar los objetivos de la formación profesional, el perfil y encargo del egresado, el sistema de evaluación, así como las vías de integración societal. Este proyecto se descompone en el plan de estudio, la relación entre investigación y extensión, al igual que el sistema de evaluación.

En cuanto a la relación específica entre investigación y extensión, esta se operacionaliza a través de actividades que tienen como objetivo la incorporación de conocimientos y el desarrollo de competencias en el ejercicio de solución de problemas profesionales. Queda implícito en esta concepción que la actividad estudiantil de aprendizaje debe traducirse en procesos de alto impacto social, la transferencia de conocimientos y la retroalimentación ofrecida a actores sociales mediante la comunicación de resultados.

Estos elementos aparecen recogidos dentro del Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Carreras de Grado; sin embargo, en el Mecanismo de Evaluación y Acreditación de los Programas de Posgrado se cuenta con tres dimensiones que evalúan la misión de la ES: la dimensión 2 correspondiente al proyecto académico; la 5 correspondiente a la investigación; así como la 6, concerniente a la responsabilidad y vinculación social. Por tanto, puede afirmarse que el documento rector de la acreditación establece de manera concreta que esta integración entre procesos sustantivos es crucial para el cumplimiento de los objetivos de la ES.

En cuanto al análisis del discurso de los pares evaluadores, estos señalaron en las entrevistas varios criterios relacionados con el perfeccionamiento del proceso de integración. A partir del proceso de enseñanza, los participantes del estudio concibieron la integración con los procesos investigativos y extensionistas, al igual que ofrecieron indicadores que podrían contribuir tanto a la mejora como a la medición de la efectividad (figura 3). La mayoría de los entrevistados manifestaron la necesidad de integrar las tres misiones en la malla curricular mediante proyectos de investigación con la participación colaborativa de docentes y estudiantes, el requerido enfoque interdisciplinar para el abordaje de estos proyectos, así como la progresiva integración de cada instancia. Algunas de las respuestas se presentan a continuación:

El indicador más efectivo al respecto es la evidencia de ejecución de proyectos interdisciplinares que tengan los tres componentes: la implementación de los proyectos interdisciplinarios, planificación de la integración de la investigación y la extensión en la enseñanza, relevancia de proyectos de triangulación docencia, extensión e investigación con participación de docentes y estudiantes. (E 4, 6, 21, 24).

|

Figura 3. Criterios de perfeccionamiento y mejora |

|

|

Fuente: elaboración propia

En relación a los obstáculos que enfrentan las IES en la integración de los tres procesos sustantivos, los entrevistados hicieron referencia a la desconexión que existe entre la enseñanza, la investigación y la extensión (figura 4). Entre otros factores, indicaron también la resistencia al cambio por parte del cuerpo docente. También mencionan la falta de conocimiento de las tres misiones de este nivel educativo, además del escaso conocimiento de las necesidades de las comunidades y la limitada colaboración y contacto con la comunidad, lo que constituye la síntesis de varios de los grandes retos de la ES en la literatura mundial (Jones et al., 2021). Otro obstáculo destacado fue la falta de financiamiento, la cual afecta en mayor medida a las instituciones de gestión pública, tal como se puede comprobar en algunas de las respuestas dadas:

La falta de presupuesto incide en poder implementar investigación y extensión que vinculen al proceso de enseñanzas y aprendizaje y eso va de la mano con la resistencia al cambio (E9).

Además, existe la necesidad de financiamiento para todas las misiones definidas por la universidad, agregaron que:

En investigación, por ejemplo, el financiamiento limitado y la burocracia restringen la capacidad de las universidades públicas para realizar investigaciones de alto impacto y desarrollar innovaciones tecnológicas, entre otros (E5, 8 y 18).

|

Figura 4. Desafíos que limitan la integración de los tres procesos sustantivos |

|

|

Fuente: elaboración propia

Al ser consultados sobre los desafíos específicos que han observado en las IES, los entrevistados argumentaron que la falta de docentes con dedicación completa es una problemática que afecta a varias instituciones. Esta línea reforzó la problemática vinculada a la asignación presupuestaria en las instituciones de gestión pública. Al respecto, Pratolo et al. (2020) encontraron que los sistemas de financiamiento que premian el desarrollo competencial y los logros incrementan la calidad del funcionamiento de las instituciones. Estos hallazgos sugieren que, incluso en el contexto de las universidades privadas, el financiamiento trasciende la contratación y demanda estrategias de gestión adecuadas para el mantenimiento de la calidad institucional.

En tal sentido, se analizó el impacto de estas limitaciones en la gestión del talento humano sobre la calidad de las carreras o programas, pues es difícil la coordinación entre actores por la falta de asignación de horas para investigación y extensión, hecho que fue señalado por Romanowski (2022) como un importante factor emergente con altos costos para las IES. Así mismo, se reitera la necesidad de trabajar de manera integrada la enseñanza con la investigación y la extensión, pues varios identifican como desafíos:

Con lo que se observa un paralelismo entre las actividades de investigación, extensión y el desarrollo de los Programas de Estudios, y no queda clara la sistematización que integre los tres ejes misionales de la Educación Superior, por lo que se cumplen los tres ejes misionales: calidad académica, investigación y extensión universitaria, pero de manera separada, individual, paralelamente desconectados y no integrados (E16).

Otro desafío mencionado hace referencia a la necesidad de establecer políticas claras de integración, tal como manifiesta uno de los entrevistados:

Falta de una política clara de introducir la investigación en ES, transversal a todo proceso; al no tener una política clara, ya queda a criterio del docente realizar o no investigación (E15).

Otro actor clave consideró que este como un desafío para las instituciones la incorporación de profesionales con perfil y experiencia en investigación y extensión. Además, se hizo mención a la cultura académica, pues esta podría favorecer a una misión puntual al considerarla más importante que las otras.

Cultura Académica, la cultura institucional puede no valorar igualmente los tres componentes, favoreciendo a menudo la investigación sobre la enseñanza y la extensión. Esta falta de equilibrio puede limitar la integración efectiva (E6).

Finalmente, otro de los entrevistados manifestó una serie de desafíos como:

Tener claridad en lo que implica la integración, conocer los procesos y saber dónde comenzar para que realmente impacten en la sociedad. El escaso tiempo que se dedica a la integración. Desconocimiento sobre cómo integrar (E17).

Este par evaluador analizó la incidencia que podría tener sobre la calidad de las carreras o programas:

Cuando la integración está bien planificada, incide en la formación de los estudiantes e impacta en la sociedad de manera positiva.

Los estudiantes ven de otra manera el contexto en el que se tienen que desempeñar una vez concluida su formación.

Prepara a los estudiantes para la vida y la institución se beneficia con la mejora de la imagen institucional.

Eleva el compromiso de los participantes y aumenta la identidad institucional (E17).

Algunas de las propuestas realizadas por los pares evaluadores y que ayudarían a la integración de los ejes misionales de la ES hacen referencia a la necesidad de emplear un enfoque integrador, desde la misma construcción de los proyectos académicos de las carreras y los programas. Igualmente, apuntaron hacia la creación de espacios de construcción conjunta de objetivos o competencias entre docentes de las diversas disciplinas.

Diseñar un currículo que incluya proyectos que requieran la colaboración entre investigación, enseñanza y extensión. En lugar de cursos aislados, los programas pueden incluir módulos o asignaturas que aborden problemas reales y exijan la aplicación práctica de conocimientos en contextos comunitarios. (E24)

En forma general, se solicitó la calificación de los programas o carreras evaluadas en integrar las misiones de la ES. Las respuestas muestran que 11 personas consideran entre moderadamente y muy eficaz. Sin embargo, 10 pares evaluadores consideran que son eficaces, mientras que hay 3 entrevistados que consideran poco eficaz (figura 5). Finalmente, en la figura 6 se representan los términos clave mediante una nube de palabras.

|

Figura 5. Efectividad de los programas al integrar enseñanza, investigación y extensión |

|

|

Fuente: elaboración propia

|

Figura 6. Principales términos de la integración entre enseñanza, investigación y extensión |

|

|

Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES

Los desafíos son múltiples para la integración entre enseñanza, investigación y extensión, tal como manifiestan los actores claves en los procesos de evaluación y acreditación de la calidad educativa. En esencia, las instituciones deben enfrentarse a retos que hacen referencia a la formación y disponibilidad del docente, así como a la asignación presupuestaria, aunque esta se hace más escasa en las de gestión pública. Además, es vital mencionar la necesidad de trabajar en proyectos conjuntos que tengan su génesis en los procesos aúlicos y se desarrollen mediante el análisis de problemáticas que afectan a la sociedad.

Así mismo, es fundamental que las IES establezcan políticas y líneas de acciones claras que orienten los procesos de integración para el cumplimiento de sus objetivos establecidos por el marco normativo nacional. Igualmente, la institución encargada de los procesos de autoevaluación y acreditación de las carreras-programas debería revisar la pertinencia de los criterios establecidos para el cumplimiento de la misión de las instituciones de educación superior.

Los incentivos y reconocimientos para aquellos profesionales de la educación que promueven esta integración podrían contribuir a fomentar un compromiso real con los objetivos de integración. En conjunto, estos factores crean un entorno en el que la integración de la enseñanza, la investigación y la extensión contribuye al logro de la calidad educativa.

REFERENCIAS

Abelha, M., Fernandes, S., Mesquita, D., Seabra, F., & Ferreira-Oliveira, A. T. (2020). Graduate Employability and Competence Development in Higher Education—A Systematic Literature Review Using PRISMA. Sustainability, 12(15), 5900. https://doi.org/10.3390/su12155900

Acevedo-De-los-Ríos, A., & Rondinel-Oviedo, D. R. (2022). Impact, added value and relevance of an accreditation process on quality assurance in architectural higher education. Quality in Higher Education, 28(2), 186–204. https://doi.org/10.1080/13538322.2021.1977482

Ahmad, N., & Qahmash, A. (2020). Implementing Fuzzy AHP and FUCOM to evaluate critical success factors for sustained academic quality assurance and ABET accreditation. PLOS ONE, 15(9), e0239140. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239140

ANEAES. (2023). Modelo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Carreras de Grado. Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. https://www.aneaes.gov.py/modelo-nacional/

Bendixen, C., & Jacobsen, J. C. (2020). Accreditation of higher education in Denmark and European Union: From system to substance? Quality in Higher Education, 26(1), 66–79. https://doi.org/10.1080/13538322.2020.1729310

Berchin, I. I., De Aguiar Dutra, A. R., & Guerra, J. B. S. O. D. A. (2021). How do higher education institutions promote sustainable development? A literature review. Sustainable Development, 29(6), 1204–1222. https://doi.org/10.1002/sd.2219

Choa, G., Arfeen, Z., Chan, S. C. C., & Rashid, M. A. (2022). Understanding impacts of accreditation on medical teachers and students: A systematic review and meta-ethnography. Medical Teacher, 44(1), 63–70. https://doi.org/10.1080/0142159X.2021.1965976

Cruz Rivera, S., Stephens, R., Mercieca-Bebber, R., Retzer, A., Rutherford, C., Price, G., Slade, A., Aiyegbusi, O. L., Edge, P., Roberts, L., Gosden, L., Verdi, R., Wilson, R., & Calvert, M. (2021). ‘Give Us The Tools!’: Development of knowledge transfer tools to support the involvement of patient partners in the development of clinical trial protocols with patient-reported outcomes (PROs), in accordance with SPIRIT-PRO Extension. BMJ Open, 11(6), e046450. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-046450

De Araujo Ruiz, S. M., Dai Pra Martens, C., & Rezende Da Costa, P. (2020). Entrepreneurial university: An exploratory model for higher education. Journal of Management Development, 39(5), 705–722. https://doi.org/10.1108/JMD-08-2019-0363

De Souza-Daw, T., & Ross, R. (2023). Fraud in higher education: A system for detection and prevention. Journal of Engineering, Design and Technology, 21(3), 637–654. https://doi.org/10.1108/JEDT-12-2020-0504

Dwaikat, N. Y. (2021). A comprehensive model for assessing the quality in higher education institutions. The TQM Journal, 33(4), 841–855. https://doi.org/10.1108/TQM-06-2020-0133

Elhami, A., & Khoshnevisan, B. (2022). Conducting an Interview in Qualitative Research: The Modus Operandi. Mextesol Journal, 46(1), 1–7. https://doi.org/10.61871/mj.v46n1-3

Fernandes, J. O., & Singh, B. (2022). Accreditation and ranking of higher education institutions (HEIs): Review, observations and recommendations for the Indian higher education system. The TQM Journal, 34(5), 1013–1038. https://doi.org/10.1108/TQM-04-2021-0115

Frank, J. R., Taber, S., Van Zanten, M., Scheele, F., Blouin, D., & on behalf of the International Health Professions Accreditation Outcomes Consortium. (2020). The role of accreditation in 21st century health professions education: Report of an International Consensus Group. BMC Medical Education, 20(S1), 305. https://doi.org/10.1186/s12909-020-02121-5

García-Rico, L., Martínez-Muñoz, L. F., Santos-Pastor, M. L., & Chiva- Bartoll, O. (2021). Service-learning in physical education teacher education: A pedagogical model towards sustainable development goals. International Journal of Sustainability in Higher Education, 22(4), 747–765. https://doi.org/10.1108/IJSHE-09-2020-0325

Hussein, M., Pavlova, M., Ghalwash, M., & Groot, W. (2021). The impact of hospital accreditation on the quality of healthcare: A systematic literature review. BMC Health Services Research, 21(1), 1057. https://doi.org/10.1186/s12913-021-07097-6

Jones, E., Leask, B., Brandenburg, U., & De Wit, H. (2021). Global Social Responsibility and the Internationalisation of Higher Education for Society. Journal of Studies in International Education, 25(4), 330–347. https://doi.org/10.1177/10283153211031679

Ley No 4995/DE EDUCACION SUPERIOR (2013). https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/4401/ley-n-4995-de-educacion-superior

Mejías-Acosta, A., D’Armas Regnault, M., Vargas-Cano, E., Cárdenas-Cobo, J., & Vidal-Silva, C. (2024). Assessment of digital competencies in higher education students: Development and validation of a measurement scale. Frontiers in Education, 9, 1497376. https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1497376

Moriña, A. (2021). When people matter: The ethics of qualitative research in the health and social sciences. Health & Social Care in the Community, 29(5), 1559–1565. https://doi.org/10.1111/hsc.13221

Pratolo, S., Sofyani, H., & Anwar, M. (2020). Performance-based budgeting implementation in higher education institutions: Determinants and impact on quality. Cogent Business & Management, 7(1), 1786315. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1786315

Romanowski, M. H. (2022). The idolatry of accreditation in higher education: Enhancing our understanding. Quality in Higher Education, 28(2), 153–167. https://doi.org/10.1080/13538322.2021.1948460

Sánchez-Guardiola Paredes, C., Aguaded Ramírez, E. M., & Rodríguez-Sabiote, C. (2021). Content Validation of a Semi-Structured Interview to Analyze the Management of Suffering. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(21), 11393. https://doi.org/10.3390/ijerph182111393

Strijker, D., Bosworth, G., & Bouter, G. (2020). Research methods in rural studies: Qualitative, quantitative and mixed methods. Journal of Rural Studies, 78, 262–270. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.06.007

Theobald, M. (2021). Self-regulated learning training programs enhance university students’ academic performance, self-regulated learning strategies, and motivation: A meta-analysis. Contemporary Educational Psychology, 66, 101976. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2021.101976

Trepanier, S., Yoder-Wise, P., & Finis, N. (2020). From Policy to Execution: Nurse Leader, 18(2), 172–177. https://doi.org/10.1016/j.mnl.2019.06.001

Ülker, N. (2023). Maintaining quality of higher education during difficult times: Accreditation compliance in foreign language education. Cogent Education, 10(1), 2167320. https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2167320

Yeh, E., Sharma, R., Jaiswal-Oliver, M., & Wan, G. (2021). Culturally Responsive Social Emotional Learning for International Students: Professional Development for Higher Education. Journal of International Students, 12(1). https://doi.org/10.32674/jis.v12i1.2976

FINANCIACIÓN

Ninguna.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

Ninguno.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Fátima Rocío Rodríguez Fromherz, Alejandro Lezcano Mencia y Máxima Avalos Morán.

Curación de datos: Máxima Avalos Morán, Fátima Rocío Rodríguez Fromherz y Alejandro Lezcano Mencia.

Análisis formal: Fátima Rocío Rodríguez Fromherz, Alejandro Lezcano Mencia y Máxima Avalos Morán.

Investigación: Fátima Rocío Rodríguez Fromherz, Alejandro Lezcano Mencia y Máxima Avalos Morán.

Metodología: Fátima Rocío Rodríguez Fromherz y Alejandro Lezcano Mencia.

Software: Alejandro Lezcano Mencia.

Supervisión: Fátima Rocío Rodríguez Fromherz.

Validación: Máxima Avalos Morán.

Visualización: Fátima Rocío Rodríguez Fromherz, Alejandro Lezcano Mencia y Máxima Avalos Morán.

Redacción – borrador original: Fátima Rocío Rodríguez Fromherz y Alejandro Lezcano Mencia.

Redacción – revisión y edición: Fátima Rocío Rodríguez Fromherz y Alejandro Lezcano Mencia.