doi: 10.58763/rc2025363

Investigación Científica y Tecnológica

Intervenciones cognitivo conductuales para el manejo emocional en población cuidadora. Una revisión sistemática

Cognitive behavioral interventions for emotional management in the caregiver population. A systematic review

Lesnay Martínez Rodríguez1 ![]() *, Melissa León Brito1

*, Melissa León Brito1 ![]() *, Emy Laurens Hernández Montes de Oca1

*, Emy Laurens Hernández Montes de Oca1 ![]() *, Marena de la

Caridad Hernández-Lugo1

*, Marena de la

Caridad Hernández-Lugo1 ![]() *, Evelyn Fernández Castillo1

*, Evelyn Fernández Castillo1 ![]() *

*

RESUMEN

Esta investigación tuvo como objetivo examinar las intervenciones cognitivo-conductuales aplicadas a cuidadores entre 2012 y 2022 para el manejo de las emociones. Se realizaron búsquedas en bases de datos Scielo, Scopus, WOS entre febrero-marzo 2023. De 397 artículos, se seleccionaron 18 para el análisis final. Los estudios, principalmente ensayos controlados aleatorizados, se centraron en intervenciones individuales, presenciales y de corta duración. Se observaron mejoras significativas en variables como depresión, ansiedad, bienestar emocional, estrés y carga del cuidador. Las técnicas más utilizadas incluyeron resolución de problemas, estrategias de afrontamiento y ejercicios de respiración. Las intervenciones virtuales fueron las más comunes. Las intervenciones cognitivo-conductuales han demostrado ser efectivas, con participación activa de cuidadores. Las modalidades virtuales complementan las tradicionales; las técnicas de regulación emocional y resolución de problemas son particularmente eficaces; y es necesaria mayor investigación para perfeccionar estas intervenciones y mejorar el bienestar de cuidadores.

Palabras clave: cuidado, intervención, población, revisión.

Clasificación JEL: I0, I11, I18

ABSTRACT

This research aimed to examine cognitive-behavioral interventions applied to caregivers between 2012 and 2022 for the management of emotions. Scielo, Scopus, and WOS databases were searched between February and March 2023. Of 397 articles, 18 were selected for final analysis. The studies, mainly randomized controlled trials, focused on individual, face-to-face, short-term interventions. Significant improvements were observed in variables such as depression, anxiety, emotional well-being, stress, and caregiver burden. The most commonly used techniques included problem-solving, coping strategies, and breathing exercises. Virtual interventions were the most common. Cognitive-behavioral interventions have proven to be effective, with the active participation of caregivers. Virtual modalities complement traditional ones. Emotional regulation and problem-solving techniques are particularly effective. More research is needed to refine these interventions and improve caregiver well-being.

Keywords: caregiving, intervention, population, review.

JEL classification: I0, I11, I18

Recibido: 06-08-2024 Revisado: 02-11-2024 Aceptado: 15-12-2024 Publicado: 03-01-2025

Editor:

Carlos Alberto Gómez Cano ![]()

1Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Santa Clara, Cuba.

Citar como: Martinez, L., León, M., Hernández, E., Hernández-Lugo, M. y Fernández, E. (2025). Intervenciones cognitivo conductuales para el manejo emocional en población cuidadora. Una revisión sistemática. Región Científica, 4(1), 2025363. https://doi.org/10.58763/rc2025363

Introducción

Los cuidadores, ya sean formales o informales, se enfrentan a desafíos emocionales que pueden afectar su bienestar y calidad de vida (Cohen et al., 2020; Pérez et al., 2024). Como práctica social, el cuidado implica la realización de tareas diversas que demandan del cuidador esfuerzo, energía y actividades que vulneran su propia salud (Biliunaite, Dumarkaite, et al., 2021; Luichies et al., 2021; Sabo y Chin, 2021).

El impacto de las emociones negativas sobre la calidad de vida y bienestar psicológico del cuidador se describe como uno de los principales efectos del rol acompañado del desgate físico, que puede provocar enfermedades crónicas, físicas y psicológicas. En este contexto, las intervenciones cognitivo conductuales surgen como una opción prometedora para el manejo emocional en la población cuidadora (Fossey et al., 2021; Han et al., 2020; Verreault et al., 2021).

Este enfoque se centra en desarrollar habilidades para identificar y modificar pensamientos negativos o distorsionados, así como patrones de comportamiento perjudiciales. Al respecto, las técnicas de reestructuración cognitiva, el entrenamiento en habilidades sociales, la exposición gradual y la resolución de problemas han demostrado alta efectividad. Con este tipo de intervenciones se pretende promover cambios positivos en la forma en que las personas piensan, sienten y se comportan (Brown et al., 2020; Rico-Blázquez et al., 2021).

Varios investigadores señalan que la implementación de las intervenciones dirigidas al bienestar de cuidadores familiares tributa a la reducción de la carga, a l mejoramiento de la funcionalidad familiar, establecimiento de límites, metas, compromisos en la familia y disminución de alteraciones emocionales en el cuidador (Martínez et al., 2022).

Recientes investigaciones han evaluado el papel de las intervenciones cognitivo-conductuales en el manejo emocional de la población cuidadora (Losada et al., 2015; Kwon et al., 2017). Estos estudios han demostrado resultados alentadores, evidenciando que dichas intervenciones pueden tener un efecto positivo en la reducción del estrés, la depresión y la ansiedad de los cuidadores, así como en el fortalecimiento de las habilidades de afrontamiento.

A pesar de los avances en la comprensión de las intervenciones cognitivo conductuales para el manejo emocional en población cuidadora, aún existen áreas que requieren mayor investigación. Para ello, es preciso proveer de mejores condiciones para el cuidado, ofrecer apoyos para la atención al enfermo dependiente y cuidadores. Hasta el momento, existe una carencia de herramientas metodológicas que permitan sistematizar, compilar y analizar de manera integral los estudios disponibles sobre las intervenciones cognitivo conductuales en esta población. La presente revisión sistemática tiene como objetivo describir las intervenciones cognitivo-conductuales empleadas en cuidadores, entre 2012-2022 para el manejo emocional.

METODOLOGÍA

La presente investigación se sustenta en una revisión sistemática. Las revisiones sistemáticas se distinguen como estudios teóricos de alta calidad científica, por emplear métodos explícitos y sistemáticos que limitan el sesgo y proporcionan resultados más fiables (Stern et al., 2021).

Criterios de elegibilidad

De acuerdo con la literatura, los criterios de elegibilidad establecen claramente las características de los participantes, intervenciones, comparadores y resultados que se incluirán en la revisión (Helbach et al., 2023). Se emplea el acrónimo PICO para determinar la población de estudio (cuidadores), la intervención o tratamiento que se evalúa (intervention), la comparación de esa intervención (cognitivo-conductual) y los resultados (outcomes) (Cumpston et al., 2020).

En la siguiente tabla se declaran cada uno de los criterios y fuentes asumidas para la revisión

|

Tabla 1. Criterios de elegibilidad |

|

|

Criterios |

Descripción |

|

Bases de datos |

Scopus, WOS, Scielo |

|

Descriptores |

Intervención, Cuidador, Emociones, TCC |

|

Ubicación de los descriptores |

Artículo, título, resumen o palabras claves |

|

Temporal |

2012-2022 / 20 de febrero a 28 de marzo 2023 |

|

Áreas de investigación |

Psicología |

|

Tipo de documento |

Artículo de investigación original |

|

Idioma |

Español / inglés |

|

Criterio de salida |

Efecto de solapamiento del artículo |

Fuente: elaboración propia

Proceso de búsqueda

Se empleó una secuencia de búsqueda por los componentes título, resumen, palabras claves, utilizando la ecuación (cuidadores OR cuidador) and (cognitivo conductual) and (emociones OR emociones) and (programa OR intervención). La definición de los descriptores dio inicio al proceso de búsqueda, selección y análisis de datos para un total de 397 artículos.

|

Figura 1. Proceso de selección de artículos para la revisión |

|

|

Fuente: elaboración propia

Proceso de extracción y análisis de datos

Los artículos seleccionados se analizaron cualitativamente, a través del análisis de contenido y por dimensiones. Se establecieron indicadores para el procesamiento de los datos y además la construcción de tablas, gráficos y matrices.

RESULTADOS

Descripción de las intervenciones cognitivo conductuales empleadas

La tabla 2 muestra la descripción de las intervenciones y se organiza a partir del tipo de terapia desarrollada, sesiones, tareas terapéuticas, modalidad y tiempo de duración.

|

Tabla 2. Descripción de las intervenciones |

||

|

Autor y año |

Tipo de intervención |

Descripción de la intervención |

|

Applebaum et al., (2018) |

Terapia de Regulación Emocional para cuidadores de pacientes con cáncer (TRE-C) |

8 sesiones con una frecuencia semanal de una duración de 1 hora; se realiza de forma individual. Los ejercicios de tarea se asignan después de cada sesión para facilitar el aprendizaje y la consolidación de las habilidades de TRE-C. |

|

Banningh et al., (2013). |

Intervención psicológica grupal |

10 sesiones grupales semanales de 2 horas cada una. Cada grupo contaba de 5 a 8 pacientes acompañados con su pareja, hijo, pariente o amigo cercano. En los primeros 90 minutos, pacientes y cuidadores trabajaban en grupos separados. En los otros 30 minutos se reunían. |

|

Biliunaite et al., (2021) |

Intervención psicológica por Internet (ICBT) |

Programa de ICBT con 8 módulos, uno para cada tema. Duración de 8 semanas. |

|

Boele et al., (2013) |

Intervención psicológica |

Se realizaron sesiones individuales y completamente protocolizadas de un psicólogo con los cuidadores cada dos semanas, durante un máximo de 6 sesiones de una hora. |

|

Chauhan et al., (2021) |

Intervención psicológica individual |

Sesiones de 45 minutos dos veces por semana, durante 8 semanas. |

|

Chiu et al., (2015) |

Intervención psicológica individual |

Se administró en el hogar de los clientes en tres sesiones, con una duración de 3 y 4 semanas |

|

Ferré-Grau et al., (2014) |

Intervención con Terapia de Resolución de Problemas |

5 sesiones. Fue realizado por enfermeras en su visita habitual de la semana al hogar del cuidador y el enfermo. |

|

Fidika et al., (2015) |

Intervención basada en la web |

Una vez a la semana, se debía completar una tarea de escritura dentro de un estándar de tiempo de 45 minutos con el tema. Los cuidadores proporcionaban sus respuestas escritas a nueve tareas de escritura estandarizadas y recibían comentarios individualizados de cada entrega por parte de su terapeuta, dentro de las 48 horas siguientes. |

|

Franta et al., (2018) |

Intervención psicológica grupal |

Se adaptó el material de El nuevo método Maudsley‖, como una intervención terapéutica de 8 semanas para uso con cuidadores de niños y adolescentes |

|

Fuller - Tyszkiewicz et al., (2020) |

Intervención a través de una aplicación móvil |

Intervención StressLess, autodirigida y de 5 semanas a través de una aplicación móvil. Se proporciona psicoeducación y ejercicios interactivos. |

|

Gallego-Alberto et al., (2021) |

Intervención psicológica grupal |

8 sesiones grupales de un aproximado de 2 horas. |

|

Kwok et al., (2014) |

Intervención psicológica online |

De forma individual, a través de un sitio web creado para esta intervención, ADCarer.com. Durante 9 semanas. Fue a través de mensajes de ida y vuelta entre el consejero y los sujetos individuales. |

|

Meichsner et al., (2019) |

Intervención psicológica online |

A través de la plataforma Tele.TAnDem.online. Por mensajes escritos entre el terapeuta y el cuidador. Durante 8 semanas. |

|

van Groenestijn et al., (2015) |

Intervención psicológica |

Se realizó con pacientes y sus cuidadores. Fueron sesiones de 1 hora con frecuencia de 5 a 10 sesiones dentro de un período de 16 semanas. Dependiendo de los problemas percibidos por los pacientes y cuidadores, las sesiones se realizaron de forma individual (paciente o cuidador) o en pareja (paciente y cuidador). |

|

Vázquez et al., (2016) |

Intervención psicológica grupal |

5 sesiones semanales de 90 minutos, con grupos de 5 personas. |

|

Wilz et al., (2018) |

Intervención psicológica por teléfono |

Intervención a través de Tele.TAnDem. 12 sesiones de terapia individual en 6 meses. Las primeras 4 sesiones con frecuencia semanal, las otras 6 con frecuencia quincenal y las últimas 2, mensual. |

|

Wilz, G., y Soellner, R. (2016) |

Intervención psicológica por teléfono |

Intervención a través de Tele.TAnDem. Las primeras cuatro sesiones se realizaron semanalmente, las sesiones 5 a 6 quincenalmente y la sesión 7 un mes después, con una duración total de la intervención de tres meses. La primera sesión se realizó de forma presencial en el domicilio del cuidador. Todas las siguientes sesiones se llevaron a cabo por teléfono. |

Fuente: elaboración propia

Como resultado del análisis, se evidencia que para la intervención psicológica se emplearon como alternativas la modalidad virtual mediante Internet, página web y aplicación móvil, lo que constituye una condición metodológica novedosa. Los estudios de Wilz et al. (2018) y Wilz, G., y Soellner, R. (2016) realizaron intervenciones psicológicas por teléfono, mientras que Glueckauf et al. (2012) combinó esta modalidad con la intervención cara a cara. El uso de las intervenciones psicológicas grupales es otro importante aporte, donde se destaca la combinación de esta modalidad con las intervenciones individuales declaradas solo en la descripción interna de los programas. Particularmente, los estudios de Applebaum et al. (2018) y Ferré-Grau et al. (2014) utilizaron Terapia de Regulación Emocional y Terapia de Resolución de Problemas como parte de sus intervenciones; terapias como una alternativa eficaz para el tratamiento y manejo emocional en población cuidadora.

Respecto al tamaño de la muestra, osciló de 4 a 273 participantes; en 12 de los artículos era inferior a 100 y 6 superaron esa cifra. Solamente la investigación de Wilz et al., (2018) alcanzó una muestra superior a los 200 cuidadores. Desde el análisis de los participantes, se determinó que 14 estudios definen grupo de intervención y grupo de control como requisitos para su intervención. En 6 de las investigaciones consultadas, los grupos de intervención tienen una muestra superior al grupo de control, y en 3 es inversa.

El diseño metodológico de mayor empleo fue el ensayo controlado aleatorizado para 9 de las investigaciones seleccionadas. La investigación de Applebaum et al. (2018) responde a un ensayo abierto, que redujo significativamente variables como la ansiedad y la depresión y mejoró las habilidades de regulación emocional. Por su parte, Banningh et al., (2013) a partir de un diseño pragmático no aleatorizado, redujo los niveles de estrés, incremento del conocimiento, la percepción y las habilidades de afrontamiento. Por su parte, el trabajo de Chauhan et al. (2021) destaca por su estudio experimental, mejorándose significativamente las estrategias de afrontamiento y disminución de la ansiedad.

Adicionalmente, el estudio de Chiu et al., (2015) se destaca por su diseño de cohorte emparejado, que muestra mejoras significativas en el afrontamiento, dominio, carga y estrés. Hacia otros vórtices, Fidika et al., (2015) desarrolló un estudio de intervención de un solo grupo, que logró reducir la ansiedad y aumentó la calidad de vida. En tanto que Kwok et al., (2014) realizó un diseño pretest-postest que permitió controlar los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia de los cuidadores y reducción de la angustia.

Se evidencian otros estudios piloto, con ensayo controlado aleatorizado y de diseño pre-post. Para 9 de las investigaciones, la selección de la muestra se realizó de modo aleatorio; algo que constituye una condición metodológica de importancia. Este procedimiento le ofrece al investigador la seguridad de que las variables desconocidas no afectaran los resultados del estudio y le asegura la equivalencia entre los grupos (Little et al., 2020).

Acerca de los grupos de control, 7 intervenciones no lo definieron; ello constituye una importante limitación para los estudios. Dos estudios no recibieron atención y en 4 se emplea la atención habitual que ofrece el centro de salud al cuidador. Tres de las intervenciones se desarrollan mediante lista de espera y otro par asume la estrategia de intervención con algunas modificaciones diferentes al grupo experimental. Para estas investigaciones se ofrece un apoyo mínimo, se realiza con otra muestra o se implementa una tarea más sencilla. Los grupos experimentales constituyen la alternativa metodológica por excelencia para la aplicación de los programas de intervención diseñados.

Los hogares de los familiares y cuidadores se establecen como el contexto de implementación de mayor empleo entre los estudios analizados. Se reconocen además las intervenciones desarrolladas en clínicas y centros de salud. Banningh et al., (2013) trabajaron con los cuidadores de pacientes que se encontraban hospitalizados, así como Biliunaite et al., (2021), Fidika et al., (2015), Fuller-Tyszkiewicz et al., (2020), Kwok et al., (2014) y Meichsner et al., (2019) emplearon medios tecnológicos como sitios web, aplicaciones de móvil y plataformas digitales.

Efectividad de las intervenciones cognitivo conductuales

En cuanto al diseño del programa de intervención, se muestra una amplia diversidad y se identificaron un total de 9 intervenciones que asumen una denominación genérica en relación a la alternativa psicológica a implementar. Como intervenciones de terapia de regulación emocional se declaran los estudios de Applebaum, et al., (2018), Gallego-Alberto et al., (2021) y Vázquez et al., (2016). Empleando las tecnologías mediante sitios web se destacaron Fidika et al., (2015), Kwok et al., (2014), Meichsner el al., (2019), y mediante Tele.TAnDem se encuentran las intervenciones de Wilz, G., y Soellner, R. (2016) y Wilz et al., (2018).

El estudio de Fuller-Tyszkiewicz, et al., (2020) se sustentó mediante una aplicación móvil. Se identifican 6 intervenciones cognitivo-conductuales, de tipo multicomponente, biopsicosocial y con técnicas de resolución de problemas. Las estrategias terapéuticas responden a la terapia culturalmente informada; terapia cognitivo-conductual; manual de autoayuda guiada, basado en terapia cognitiva conductual; terapia de regulación emocional y terapia de resolución de problemas.

De forma general, los objetivos de los programas de intervención se orientaron a reducir la ansiedad, la depresión, el estrés, sentimientos de culpa, riesgos de desarrollar trastornos mentales y sobrecarga a través del desarrollo de habilidades y estrategias de afrontamiento. Estos recursos permitirían mejorar el bienestar emocional, la calidad de vida del cuidador, promover una vida proactiva, mejorar la capacidad física-emocional, así como el aumento de las capacidades para hacer frente a las demandas.

Se identifica que 11 de los artículos seleccionados declaran las técnicas psicoterapéuticas empleadas durante la intervención, cosa que permite su revisión y ajuste para otras intervenciones similares. Se evidencia que diversas investigaciones revisadas emplean como técnicas específicas para la población cuidadora aquellas de resolución de problemas, relajación, respiración, de gestión de pensamientos, estrategias de afrontamiento, juegos de roles y ejercicios de escritura y meditaciones (Fernández-Puerta et al., 2022; Mosley et al., 2021).

Las técnicas psicoterapéuticas de mayor empleo en 4 de las investigaciones consultadas fueron las de resolución de problemas, estrategias de afrontamiento y respiración. Además, el empleo de técnicas de restructuración cognitiva, juego de roles, gestión de pensamientos y relajación se denominan como otro grupo de técnicas psicoterapéuticas valiosas.

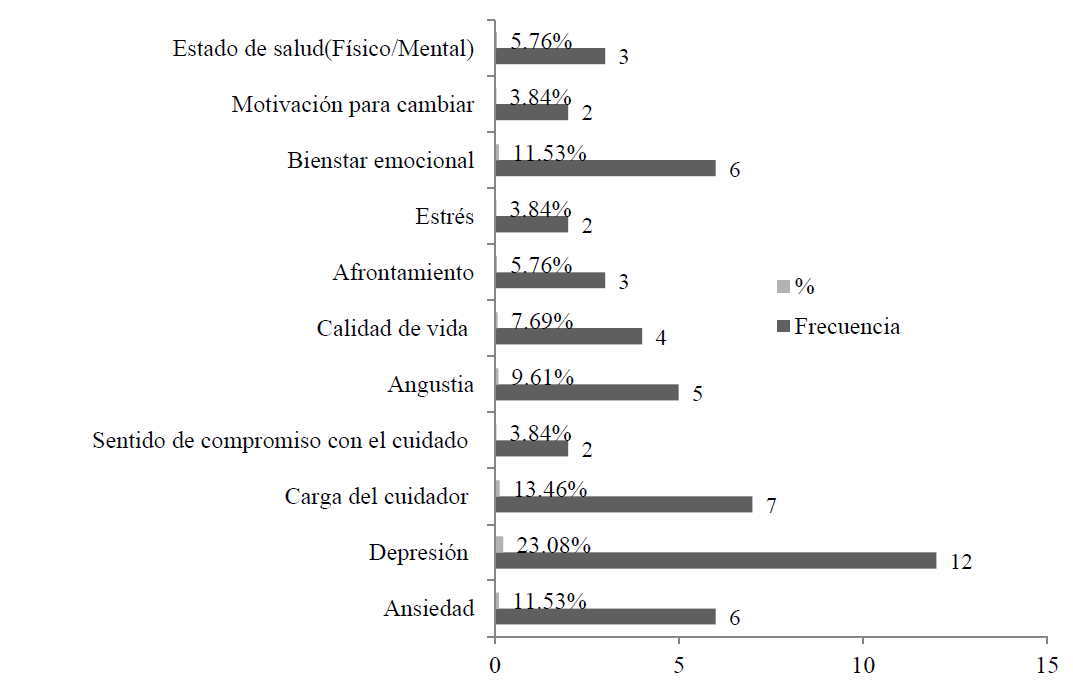

De las 18 investigaciones consultadas, solo la de Vázquez et al., (2016) precisa la variable independiente de estudio, pero no la dependiente. En 3 de las publicaciones se delimitan resultados primarios y secundarios, mientras que solo en Wilz et al., (2018) se delimitan los secundarios. Fidika et al., (2015) definen variable principal y Franta, C et al., (2018) delimita las variables para cuidadores y pacientes. En el siguiente Gráfico se evidencia que los síntomas de depresión, la carga del cuidador, los niveles de ansiedad y bienestar emocional resultan ser las variables emocionales de mayor frecuencia entre la población cuidadora. En torno a la dimensión afectivo-emocional, al menos 14 estudios se enfocaron en el estado de ánimo, la expresión, regulación y carga emocional, las emociones positivas, negativas y autoconscientes como la culpa.

|

Figura 2. Distribución de frecuencia de variables evaluadas |

|

|

Fuente: elaboración propia

Con respecto a la duración de las intervenciones se reconoce que 11 mantuvieron una duración de 2 a 3 meses, el mínimo de tiempo fue 3 y 4 semanas y el máximo 5 meses. El formato más empleado fue el individual, en 11 de los trabajos; la modalidad presencial fue la de mayor aplicación y en solo 5 estudios se realizaron de manera no presencial. La intervención más corta tuvo una duración mínima de 3 y 4 semanas, con 3 sesiones de 1hora, realizada por Chiu et al., (2015) y el número máximo de sesiones logrado fue de 20 sesiones por Meichsner et al., (2019).

En el figura 2 se evidencian intervenciones con una distribución de 3 a 20 sesiones, mientras que las investigaciones de Boele, et al. (2013), Fidika, A et al. (2015), Fuller-Tyszkiewicz et al. (2020), Kwok, et al., (2014), Wilz et al., (2018) y Wilz, et al., (2016) no precisan la cantidad de sesiones alcanzadas. El análisis de frecuencia permitió identificar que 7 estudios desarrollaron sus sesiones una vez a la semana y solo Chauhan et al., (2021) lo realizó 2 veces por semana. El resto de los estudios no precisan la frecuencia de las sesiones por semana. Solo 6 investigaciones precisaron temporalmente su duración para cada sesión.

Todas las intervenciones implementadas tuvieron dos momentos de medidas, una previa a la aplicación y la otra posterior a ella, con excepción de Boele et al. (2013), Kwok et al. (2014), Meichsner et al. (2019) y Vázquez, F et al., (2016), que no declararon los procedimientos. Solo van Groenestijn et al., (2015) planteó la duración del seguimiento del estudio, con un periodo de 4 y 10 meses después, de finalizada la intervención.

La siguiente tabla muestra los efectos de los programas de intervención empleados en cada artículo, teniendo en cuenta las reducciones significativas, mejoras y efectos

|

Tabla 3. Descripción de los efectos de los programas de intervención |

|

|

Estudio |

Efectos |

|

Applebaum, et al. et al., (2018) |

Reducciones significativas en la sintomatología depresiva y ansiosa, PNT, y déficits de regulación emocional. Mejoró las habilidades de regulación emocional. No hubo reducciones significativas de carga del cuidador. |

|

Banningh, et al., (2013) |

No hubo efectos estadísticamente significativos sobre el sentido de competencia, ni sobre el bienestar, la angustia, y cogniciones de enfermedad y alerta a los cambios de memoria. Cualitativamente se informó sobre reducción de los niveles de estrés, y de ganancias en el conocimiento, la percepción y las habilidades de afrontamiento. |

|

Biliunaite et al., (2021) |

Se encontraron tamaños de efecto moderados entre y dentro de los grupos en la reducción de la carga del cuidador en el grupo de intervención. Se observaron reducciones significativas posteriores al tratamiento para las subescalas de salud física y desarrollo. |

|

Boele et al., (2013) |

La intervención ayudó a los cuidadores a mantener un nivel estable de calidad de vida y mejoró la sensación de dominio del cuidador durante un período de 8 meses. |

|

Chauhan et al., (2021).

|

Mejoró significativamente las estrategias de afrontamiento, reducción estadística significativa de la ansiedad, el afrontamiento de evitación, y el afrontamiento centrado en la emoción. |

|

Chiu et al., (2015) |

Los cuidadores en el grupo de intervención mostraron una mejora significativa en el afrontamiento, el dominio y la competencia orientados a la tarea y una reducción significativa del afrontamiento, la carga y el estrés orientados a la emoción. |

|

Ferré - Grau et al., (2014) |

Hubo reducción de los síntomas de ansiedad, depresión o malestar emocional percibidos en los cuidadores familiares. La TRP es costo-eficiente. |

|

Fidika et al., (2015). |

Se redujo la ansiedad de forma clínicamente significativa. Aumentó la calidad de vida. No se encontraron efectos significativos sobre el afrontamiento. |

|

Franta, C., Philipp et al., (2018) |

No se declaran resultados en función de las variables. |

|

Fuller-Tyszkiewicz et al., (2020) |

El grupo de intervención experimentó mejoras en los resultados primarios de estrés, depresión, ansiedad y bienestar subjetivo durante el período de intervención, a pesar de usar solo una pequeña cantidad de los módulos de tratamiento ofrecidos, y se observaron mejoras adicionales en la salud mental y las perspectivas en el seguimiento a los 3-4 meses. |

|

Gallego-Alberto et al., (2021) |

Se logró que 3 de los 4 participantes tuvieran cambios clínicamente significativos en la reducción de los sentimientos de culpa, niveles de depresión y ansiedad. |

|

Glueckauf et al., (2012) |

Se redujo la carga del cuidador y la depresión, se aumentó el apoyo asistencial, en los cuidadores en modalidad presencial y no presencial. El efecto sobre los síntomas físicos fue menor que sobre las otras medidas. |

|

Kwok et al., (2014) |

Fue efectiva para ayudar a controlar los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia de los cuidadores, se sintieron menos angustiados y disminuyeron significativamente su gravedad. No mejoró la autoeficacia de forma significativa. |

|

Meichsner et al., (2019). |

Se encontraron efectos de tratamiento significativos con tamaños de efecto medianos para hacer frente a la muerte anticipada del receptor de la atención y la utilización de recursos psicosociales al final del período de intervención. No hubo efectos significativos para la depresión y la carga de la atención. El bienestar emocional aumentó linealmente con el tiempo. La satisfacción general con el tratamiento fue excelente. |

|

van Groenestijn et al., (2015)

|

Para los cuidadores, se encontraron efectos significativos de la intervención en dos medidas de resultado, el SF-36-MCS y el CSI. La calidad de vida mental de los cuidadores pareció mejorar en el grupo de ensayo, pero se deterioró en el grupo de control. Los cuidadores en el grupo de control experimentaron una cantidad cada vez mayor de carga para el cuidador, pero la carga de los cuidadores en el grupo de ensayo no cambió, lo que sugiere influencias positivas de la intervención de TCC. El efecto sobre la angustia psicológica no fue significativo. |

|

Vázquez et al., (2016). |

Los efectos preventivos de la intervención fueron mantenidos durante un año después de la finalización de la intervención. A los 12 meses de seguimiento hubo una menor incidencia de episodios depresivos mayores en el grupo de intervención, en comparación con el grupo de control y aproximadamente se previene un nuevo caso de depresión por cada cinco cuidadores tratados con esta intervención. Reducción significativa de los síntomas depresivos en el grupo de intervención que se mantuvo durante los 12 meses de seguimiento con un tamaño del efecto grande. La intervención fue más beneficiosa para los cuidadores más jóvenes. El cambio en los pensamientos depresivos (pretest-postest) facilitó la reducción de la sintomatología depresiva. |

|

Wilz et al., (2018) |

Los cuidadores del grupo de intervención mostraron mejoras con respecto a su bienestar, síntomas de depresión, síntomas físicos y capacidad para hacer frente a la carga del cuidado y el comportamiento desafiante del receptor del cuidado. No se encontraron diferencias entre los grupos con respecto a la carga de la atención. |

|

Wilz, G., y Soellner, R. (2016) |

Los cuidadores del grupo de intervención mostraron mejoras en el bienestar en comparación con ambos grupos de control. Los cuidadores del grupo de ensayo informaron una reducción en las molestias corporales (medida global) y el agotamiento en comparación con la condición de control no tratada. En el seguimiento de 6 meses, surgieron mejoras en la salud percibida para los del grupo de ensayo, en comparación con la condición de control no tratada. Los participantes del grupo PMR informaron un aumento de los síntomas depresivos en comparación con el grupo de ensayo. |

Fuente: elaboración propia

En la figura 3 se expone la frecuencia de los efectos que tuvieron las 18 investigaciones. Con respecto a las reducciones significativas, se observa que los efectos se asociaron con la reducción de la depresión, la ansiedad y aumento del bienestar emocional con una representación de 5 estudios cada uno. Por su parte, en las investigaciones de Fuller-Tyszkiewicz et al. (2020); Vázquez et al. (2016) y Wilz et al. (2018) se evidencian mejoras significativas en la depresión; solo 1 en la ansiedad y el bienestar emocional, en 4 de los artículos. La reducción de los niveles de estrés se logró en las investigaciones de Banningh, et al. (2013) y Chiu et al. (2015), donde se constataron cambios significativos.

Se manifiesta una frecuencia de 3 investigaciones (Biliunaite et al., 2021; Chiu et al., 2015; Glueckauf et al., 2012) que muestran disminuciones significativas en cuanto a la carga del cuidador. Con respecto al afrontamiento, 6 estudios destacan reducciones significativas y mejoras para esta variable. Applebaum, et al. (2018) y Ferré - Grau et al. (2014) demuestran reducciones significativas del malestar emocional y solo para Banningh, et al. (2013) y Groenestijn et al. (2015) no se refieren efectos sobre la angustia. Solo 2 de las investigaciones (Boele et al., 2013 y Chiu et al., 2015) muestran mejoras relevantes en el dominio del cuidador; particularmente, en las variables calidad de vida y salud con una frecuencia de 2 cada una.

|

Figura 3. Efectos alcanzados en las investigaciones |

|

|

Fuente: elaboración propia

Análisis de las técnicas psicoterapéuticas empleadas

Por su parte, el figura 3 muestra las variables evaluadas con mayor frecuencia y las técnicas psicoterapéuticas. Se observa que las variables emocionales más evaluadas fueron la depresión y la ansiedad, con una representación por investigaciones de 12 y 10, respectivamente. La Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS), Escala de Depresión Geriátrica, Cuestionarios de ansiedad y depresión de Goldberg, Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, Beck‐II e Inventario Estado‐Rasgo-Ansiedad se destacan como los principales instrumentos empleados en la evaluación de la ansiedad y depresión.

Como instrumentos que evaluaron la salud del paciente se declaran el Cuestionario de Salud del Paciente-9 (PHQ-9), Encuesta de salud breve de 36 ítems MOS (SF-36), Cuestionario de Salud General-12, así como el Cuestionario de Calidad de Vida Relacionada con la Salud para Niños y Adolescentes. Entre los instrumentos centrados en la reacción del cuidador como la tensión, la culpabilidad, el miedo, la impotencia, se destacan la Evaluación de la reacción del cuidador (CRA), el Cuestionario de Miedo a la Progresión para cuidadores de jóvenes con FQ (FoP-QC) y el Cuestionario de Culpabilidad del Cuidador.

Con respecto al estrés, los instrumentos que destacan son el Inventario de afrontamiento para situaciones estresantes (CISS), la Escala de Estrés Percibido-14 (PSS-14) y la Escala de estrés percibido. Para la evaluación de la competencia del cuidado, se evidenciaron dos, a saber, el Cuestionario de Sentido de Competencia y la Escala de competencia de cuidado. Por otro lado, la Escala de bienestar emocional (Nursing Outcomes Classification – NOC), Índice de Bienestar de la Organización Mundial de la Salud-Cinco (WHO-5), Subescala de Funcionamiento emocional (EF) del Cuestionario de evaluación ALS (ALSAQ-40), se enfocaron en el bienestar emocional.

|

Figura 4. Frecuencia de las variables evaluadas por los instrumentos y técnicas |

|

|

Fuente: elaboración propia

DISCUSIÓN

Se constató que, en comparación con otras formas de tratamiento psicológico empleadas en estudios previos, la TCC se caracteriza por ser más directiva, estar orientada a objetivos, centrarse en la modificación de cogniciones o conductas y por utilizar frecuentemente prácticas repetidas de habilidades aprendidas (Sun et al., 2022; Vlachou et al., 2022). Estas características hacen que sea un instrumento muy útil y eficaz, ya que promueven la participación activa de los cuidadores (Norris et al., 2023).

Además, la modalidad que más prevalece de las intervenciones cognitivo conductuales actualmente es la virtual, con apoyo de Internet, basada en la web y a través de una aplicación móvil. Se valora como una condición metodológica significativa, ya que surge como una modalidad alternativa para la reducción de estados emocionales negativos o displacenteros en la población cuidadora. Asimismo, se destacan otras de las modalidades, como las intervenciones psicológicas grupales, individuales y la combinación de ambas modalidades (Kwok et al., 2014; Fidika et al., 2015; Meichsner el al., 2019).

La Terapias de Regulación Emocional y la Terapia de Resolución de Problemas se destacan por su efectividad como herramientas prácticas dentro de la intervención psicológica para el manejo emocional en población cuidadora (Ferré-Grau et al., 2014; Applebaum et al., 2018). Dado su alto grado de flexibilidad, ya que se adaptan a las necesidades específicas de cada persona, y permiten mayor flexibilidad en el abordaje de los problemas emocionales y conductuales, en la medida que proporcionan al individuo herramientas concretas y prácticas para gestionar sus emociones en la actividad de cuidado. Estos resultados concuerdan con los encontrados en los estudios de Livingston et al. (2020) y Özgül et al. (2023), que respaldan la efectividad de ambas terapias en el manejo emocional en población cuidadora.

Es importante destacar que el diseño metodológico más abordado fue el ensayo controlado aleatorizado y la selección de la muestra se realizó de modo aleatorio; algo que constituye una condición metodológica de importancia. Estos datos resultan coincidentes con investigaciones que afirman la eficacia de intervenciones destinadas a mejorar la calidad de vida en población cuidadora, mediante el ensayo aleatorizado y la selección de la muestra de modo aleatorio (Losada et al., 2015; Duran et al., 2019).

Se constató que los síntomas de depresión, la carga del cuidador y los niveles de ansiedad resultan ser las variables emocionales de mayor frecuencia entre la población cuidadora. Estas derivaciones resultan coincidentes con múltiples investigaciones en población cuidadora (Adashek y Subbiah, 2020; Mercedes y Rivera, 2018; Duran et al., 2019; Muñoz, 2019; Salazar-Barajas et al., 2019).

Las técnicas psicoterapéuticas de mayor empleo fueron las técnicas de resolución de problemas, estrategias de afrontamiento y respiración, así como el empleo de técnicas de restructuración cognitiva, juego de roles, gestión de pensamientos y relajación. Estos resultados se muestran coincidentes con otras investigaciones previas y afianzan nuestros resultados (Losada et al., 2015; Hurtado-Vega, 2021).

En cuanto al diseño del programa de intervención, se muestra una amplia diversidad y se identifica que la mayoría de las intervenciones asumen una denominación genérica en relación con la alternativa psicológica a implementar, y el formato más empleado fue el individual, con la modalidad presencial como la de mayor aplicación. Los resultados obtenidos por Machado y Barletta (2015), Lee et al. (2020) y Gómez et al. (2021), constituyen referentes que afirman también los alcanzados para la presente revisión.

Propuesta de consideraciones metodológicas

A partir de los resultados obtenidos en la revisión, se proponen consideraciones teóricas y metodológicas para el diseño e implementación de intervenciones cognitivo - conductual en población cuidadora, para el manejo emocional:

ü Desarrollar programas adaptados a las necesidades de los cuidadores.

ü Concebir programas o estrategias de intervención con una orientación psicoterapéutica, en los que se proporcionen estrategias eficaces para el manejo emocional que supone la situación de cuidado.

ü Fundamentar teóricamente el modelo que sustenta el programa.

ü Delimitar en los estudios los objetivos de la investigación y del programa, considerando que resultan diversos e inespecíficos.

ü Incorporar en los programas de intervención no solo a cuidadores emocionalmente afectados, pues eso puede hacer que se produzca un efecto suelo, que dificulte encontrar mejorías significativas.

ü Asumir enfoques teóricos donde se valore la intervención cognitivo - conductual a partir de las modalidades específicas para el trabajo con cuidadores.

ü Incorporar la modalidad virtual con apoyo de Internet, basada en la web y a través de aplicaciones móviles.

ü Emplear las modalidades de intervención grupal, individual y la combinación de ambas.

ü Establecer un tamaño muestral representativo para la población de estudio.

ü Delimitar para el programa grupo de intervención y grupo de control.

ü Establecer los periodos de duración y sesiones, de acuerdo con las particularidades del cuidado.

ü Describir las particularidades de cada contexto de implementación de las intervenciones, sus recursos y medios para desarrollarla, así como las alternativas para el control de los avances.

ü Empleo de un muestreo aleatorizado, ensayo controlado aleatorizado, ensayo abierto y diseño pragmático no aleatorizado.

CONCLUSIONES

Las intervenciones sustentadas en la terapia cognitivo-conductual han demostrado ser una opción destacada, caracterizada por su enfoque directivo y orientado a objetivos, centrada en la modificación de cogniciones y conductas, así como respaldada por la repetición práctica de habilidades aprendidas. Su efectividad se ve reforzada por la participación activa de los cuidadores, lo que la convierte en una herramienta valiosa en este contexto.

Asimismo, la creciente prevalencia de modalidades virtuales, basadas en la web o aplicaciones móviles, ofrece una alternativa significativa para mitigar estados emocionales negativos en los cuidadores, lo que a su vez complementa las intervenciones tradicionales, tanto grupales como individuales. Las terapias de regulación emocional y de resolución de problemas han demostrado ser particularmente efectivas en el manejo emocional de los cuidadores, en tanto destacan por su flexibilidad y adaptación a las necesidades individuales.

Los ensayos controlados aleatorizados, que constituyen el diseño metodológico más comúnmente empleado en estos estudios, subrayan la rigurosidad y validez de las intervenciones, coincidiendo con la literatura existente en su eficacia en la mejora de la calidad de vida de los cuidadores. Las variables emocionales más frecuentes en esta población, como los síntomas de depresión, la carga del cuidador y los niveles de ansiedad, reflejan una preocupación constante que ha sido ampliamente documentada en investigaciones previas. Las técnicas psicoterapéuticas más utilizadas, como la resolución de problemas, estrategias de afrontamiento y técnicas de respiración, junto con la reestructuración cognitiva y la relajación, coinciden con hallazgos previos, reafirmando su relevancia en este contexto.

Finalmente, se observa una diversidad en los diseños de los programas de intervención, con una tendencia predominante hacia las intervenciones individuales y presenciales. Estos hallazgos confirman la pertinencia de los resultados obtenidos en esta revisión, además de resaltar la necesidad de seguir explorando y perfeccionando estas intervenciones para mejorar el bienestar de los cuidadores.

REFERENCIAS

Adashek, J., y Subbiah, I. (2020). Caring for the caregiver: A systematic review characterising the experience of caregivers of older adults with advanced cancers. ESMO Open, 5(5), e000862. https://doi.org/10.1136/esmoopen-2020-000862

Applebaum, A., Panjwani, A., Buda, K., … y Menin, D. S. (2018). Emotion regulation therapy for cancer caregivers-an open trial of a mechanism-targeted approach to addressing caregiver distress. Translational Behavioral Medicine, 1-10. https://doi.org/10.1093/tbm/iby104

Banningh, W., Joosten-Weyn, L., Vernooij-Dassen, M., … y Olde, M. (2013). Learning to live with a loved one with mild cognitive impairment: Effectiveness of a waiting list controlled trial of a group intervention on significant others’ sense of competence and well-being. https://doi.org/10.1177/1533317513481093

Biliunaite, I., Dumarkaite, A., Kazlauskas, E., Sanderman, R., y Andersson, G. (2021). ICBT program for improving informal caregiver well-being: A qualitative study. Internet Interventions, 23, 100361. https://doi.org/10.1016/j.invent.2021.100361

Biliunaite, I., Kazlauska, E., Sanderman, R., ... y Andersson, G. (2021). Internet-based cognitive behavioral therapy for informal caregivers: Randomized controlled pilot trial. Journal of Medical Internet Research, 23(4). https://www.jmir.org/2021/4/e21466

Blaney, C., Hitchon, C., Marrie, R., … y El-Gabalawy, R. (2021). Support for a non-therapist assisted, Internet-based cognitivebehavioral therapy (CBT) intervention for mental health in rheumatoid arthritis patients. Internet interventions, 24, 100385. https://doi.org/10.1016/j.invent.2021.100385

Boele, F., Hoeben, W., Hilverda, K., ... y Klein, M. (2013). Enhancing quality of life and mastery of informal caregivers of high-grade glioma patients: a randomized controlled trial. Journal of Neuro-oncology, 111, 303-311. https://doi.org/10.1007/s11060-012-1012-3

Brown, E., Cohen, J., y Mannarino, A. (2020). Trauma-focused cognitive-behavioral therapy: The role of caregivers. Journal of Affective Disorders, 277, 39–45. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.07.123

Chauhan, C., Chatterjee, K., Srivastava, K., Sharma, S., y Saini, R. (2021). Impact of cognitive behavioural intervention on caregiver burden in mothers of children diagnosed with cancer. Medical Journal Armed Forces India. https://doi.org/10.1016/j.mjafi.2021.05.008

Chiu, M., Pauley, T., Wesson, V., Pushpakumar, D., y Sadavoy, J. (2015). Evaluation of a problem-solving (PS) techniques-based intervention for informal carers of patients with dementia receiving in-home care. International Psychogeriatrics, 27(6), 937–948. https://doi.org/10.1017/S1041610214002798

Cohen, G., Russo, M., Campos, J., y Allegri, R. (2020). Living with dementia: Increased level of caregiver stress in times of COVID-19. International psychogeriatrics, 32(11), 1377–1381. https://doi.org/10.1017/S1041610220001593

Cumpston, M., McKenzie, J., Thomas, J., y Brennan, S. (2020). The use of ‘PICO for synthesis’ and methods for synthesis without meta-analysis: Protocol for a survey of current practice in systematic reviews of health interventions. F1000Research, 9, 678. https://doi.org/10.12688/f1000research.24469.2

Duran, M., Torres, C., Arboleda, L, …. y Santos, J. (2019). Effectiveness of an Educational Nursing Intervention on Caring Ability and Burden in Family Caregivers of Patients with Chronic Non-Communicable Diseases. A Preventive Randomized Controlled Clinical Trial. Investigación y Educación en Enfermería, 37(1), e4. https://doi.org/10.17533/udea.iee.v37n1e04

Fernández-Puerta, L., Prados, G., y Jiménez-Mejías, E. (2022). Interventions that Improve Sleep in Caregivers of Adult Care-Recipients: A Systematic Review. Western Journal of Nursing Research, 44(2), 180–199. https://doi.org/10.1177/0193945921995477

Ferré-Grau, C., Sevilla, M., Cid-Buera, D., … y Berenguer-Poblet, M. (2014). Caring for family caregivers: An analysis of a family-centered intervention. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 87-94. https://doi.org/10.1590/S0080-623420140000600013

Ferré‐Grau, C., Sevilla‐Casado, M., Lleixá‐Fortuño, M., ... y Vives‐Relats, C. (2014). Effectiveness of problem‐solving technique in caring for family caregivers: a clinical trial study in an urban area of C atalonia (S pain). Journal of Clinical Nursing, 23(1-2), 288-295. https://doi.org/10.1111/jocn.12485

Fidika, A., Herle, M., Lehmann, C., … y Goldbeck, L. (2015). A web-based psychological support program for caregivers of children with cystic fibrosis: a pilot study. Health and quality of life outcomes, 13, 1-9. https://doi.org/10.1186/s12955-015-0211-y

Fossey, J., Charlesworth, G., Fowler, J., … y Ballard, C. (2021). Online Education and Cognitive Behavior Therapy Improve Dementia Caregivers’ Mental Health: A Randomized Trial. Journal of the American Medical Directors Association, 22(7), 1403-1409.e1. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.10.009

Franta, C., Philipp, J., Waldherr, K.,... y Wagner, G. (2018). Supporting C arers of C hildren and A dolescents with E ating D isorders in A ustria (SUCCEAT): Study protocol for a randomised controlled trial. European Eating Disorders Review, 26(5), 447-461. https://doi.org/10.1002/erv.2600

Fuller-Tyszkiewicz, M., richardson, B., Keriann, L., … y Olsson, C. (2020). Efficacy of a Smartphone App Intervention for Reducing Caregiver Stress: Randomized Controlled Trial. Jmir Mental Health, 7(7). http://mental.jmir.org/2020/7/e17541

Gallego-Alberto, L., Márquez-González, M., Romero-Moreno, R., Cabrera, I., y Losada, A. (2021). Pilot study of a psychotherapeutic intervention for reducing guilt feelings in highly distressed dementia family caregivers (Innovative practice). Dementia, 20(2), 759-769. https://doi.org/10.1177/1471301219886761

Gómez, C., Regatos, G., y Pérez, M. (2021). Intervención psicoeducativa dirigida a la comunicación para cuidadores de personas con demencia: Una revisión sistemática. Revista INFAD de Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology., 2(2), 17–28. https://doi.org/10.17060/ijodaep.2021.n2.v2.2204

Han, A., Yuen, H., Lee, H., y Zhou, X. (2020). Effects of acceptance and commitment therapy on process measures of family caregivers: A systematic review and meta-analysis. Journal of Contextual Behavioral Science, 18, 201–213. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.10.004

Helbach, J., Hoffmann, F., Pieper, D., y Allers, K. (2023). Reporting according to the preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses for abstracts (PRISMA-A) depends on abstract length. Journal of Clinical Epidemiology, 154, 167–177. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2022.12.019

Hurtado-Vega, J. (2021). Impacto psicosocial e intervenciones de apoyo para cuidadores informales de personas dependientes en México. Psicología Iberoamericana, IBERO ciudad de México, 29(1). https://doi.org/10.48102/pi.v29i1.339

Kwok, T., Au, A., Wong, B., … y Ho, F. (2014). Effectiveness of online cognitive behavioral therapy on family caregivers of people with dementia. Clinical Interventions in Aging, 631. https://doi.org/10.2147/CIA.S56337

Kwon, O., Ahn, H., Kim, H., y Park, K. (2017). Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy for Caregivers of People with Dementia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Clinical Neurology, 13(4), 394-404. https://doi.org/10.3988/jcn.2017.13.4.394

Lee, M., Ryoo, J., Chung, M., … y Williams, I. C. (2020). Effective interventions for depressive symptoms among caregivers of people with dementia: A systematic review and meta-analysis. Dementia, 19(7), 2368-2398. https://doi.org/10.1177/1471301218822640

Livingston, G., Huntley, J., Sommerlad, A., … y Mukadam, N. (2020). Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet, 396(10248), 413–446. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30367-6

Losada, A., Márquez-González, M., Romero-Moreno, R., … y Nogales-González, C. (2015). Atendiendo a las variadas problemáticas de los cuidadores familiares de personas con demencia: Aportaciones de la terapia cognitivo conductual y de la terapia de aceptación y compromiso. Clinica Y Salud, 26(1), 41-48. https://dx.doi.org/10.1016/j.clysa.2015.02.001

Luichies, I., Goossensen, A., y van der Meide, H. (2021). Caregiving for ageing parents: A literature review on the experience of adult children. Nursing ethics, 28(6), 844–863. https://doi.org/10.1177/0969733019881713

Machado, G., y Barletta, J. (2015). Supervisão clínica presencial e online: perceoçã de estudantes de esoecialização. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, 11(2), 77-85. ISSN 1808-5687. https://dx.doi.org/10.5935/1808-5687.20150012

Martínez, L., Hernández, M., y Rodríguez, D. (2022). Necesidades en cuidadores principales de pacientes hemodializados: Un estudio de teoría fundamentada. Conrado, 18(89), 54–64. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442022000600054&script=sci_arttext&tlng=pt

Meichsner, F., Theurer, C., y Wilz, G. (2019). Acceptance and treatment effects of an internet‐delivered cognitive‐behavioral intervention for family caregivers of people with dementia: A randomized‐controlled trial. Journal of Clinical Psychology, 75(4), 594-613. https://doi.org/10.1002/jclp.22739

Mercedes, L., y Rivera, J. (2018). El cuidador informal de personas mayores institucionalizadas: análisis de la relación y consecuencias del suministro de apoyo. Trabajo Social Hoy, 85, 65-86. https://doi.org/10.12960/TSH.2018.0016

Mosley, P., Robinson, K., Dissanayaka, N., … y Pye, D. (2021). A Pilot Trial of Cognitive Behavioral Therapy for Caregivers After Deep Brain Stimulation for Parkinson’s Disease. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 34(5), 454–465. https://doi.org/10.1177/0891988720924720

Muñoz, Á. (2019). Ansiedad y autoeficacia en cuidadores de pacientes con Alzheimer. Revista INFAD de Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 2(1), 259-268. https://doi.org/10.17060/ijodaep.2019.n1.v2.1438

Norris, L., Rabner, J., Crane, M., … y Frank, H. (2023). What caregivers like the most (and least) about cognitive behavioral therapy for youth anxiety: A mixed methods approach. Journal of Anxiety Disorders, 98, 102742. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2023.102742

Organización Mundial de la Salud. (2019). Guía técnica para el diseño de intervenciones en salud pública. https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240010837

Özgül, E., Akyol, M., Akpınar, B., y Küçükgüçlü, Ö. (2023). Caregiving Self-Efficacy in Family Caregivers of People with Dementia: The Role of Knowledge of Dementia and Perceived Social Support. Journal of Community Health Nursing, 40(4), 289–297. https://doi.org/10.1080/07370016.2023.2241454

Pérez, Y., Rojas, G., Sánchez, V., y Pérez, A. (2024). La categoría bienestar psicológico y su importancia en la práctica asistencial: Una revisión semisistemática. Revista Información Científica, 103, 19. https://doi.org/10.5281/zenodo.10615337

Rico-Blázquez, M., García-Sanz, P., Martín-Martín, M., … y Escortell-Mayor, E. (2021). Effectiveness of a home-based nursing support and cognitive restructuring intervention on the quality of life of family caregivers in primary care: A pragmatic cluster-randomized controlled trial. International journal of nursing studies, 120, 103955. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.103955

Sabo, K., y Chin, E. (2021). Self-care needs and practices for the older adult caregiver: An integrative review. Geriatric Nursing, 42(2), 570–581. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2020.10.013

Salazar-Barajas, M., Garza-Sarmiento, E., García-Rodríguez, S., … y Durán-Badillo, T. (2019). Funcionamiento familiar, sobrecarga y calidad de vida del cuidador del adulto mayor con dependencia funcional. Enfermería Universitaria, 16(4), 362-373. https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2019.4.615

Stern, C., Lizarondo, L., Carrier, J., … y Loveday, H. (2021). Methodological guidance for the conduct of mixed methods systematic reviews. JBI evidence implementation, 19(2), 120–129. https://doi.org/10.1097/XEB.0000000000000282

Sun, Y., Ji, M., Leng, M., y Wang, Z. (2022). Which cognitive behavioral therapy delivery formats work for depressive symptoms in dementia caregivers? — A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Affective Disorders, 308, 181–187. https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.04.055

van Groenestijn, A., Schröder, D., Visser-Meily, J., ... y van den Berg, L. (2015). Cognitive behavioural therapy and quality of life in psychologically distressed patients with amyotrophic lateral sclerosis and their caregivers: Results of a prematurely stopped randomized controlled trial. Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration. https://doi.org/10.3109/21678421.2015.1038276

Vázquez, F., Torres, Á., Blanco, V., … y Ferraces, M. (2016). Long-term Follow-up of a Randomized Clinical Trial Assessing the Efficacy of a Brief Cognitive-Behavioral Depression Prevention Intervention for Caregivers with Elevated Depressive Symptoms. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 24(6), 421–432. https://doi.org/10.1016/j.jagp.2016.02.050

Verreault, P., Turcotte, V., Ouellet, M., Robichaud, L., y Hudon, C. (2021). Efficacy of cognitive-behavioural therapy interventions on reducing burden for caregivers of older adults with a neurocognitive disorder: A systematic review and meta-analysis. Cognitive Behaviour Therapy, 50(1), 19–46. https://doi.org/10.1080/16506073.2020.1819867

Vlachou, E., Ntikoudi, A., Owens, D., Chalimourdas, T., y Cauli, O. (2022). Effectiveness of cognitive behavioral therapy-based interventions on psychological symptoms in adults with type 2 diabetes mellitus: An update review of randomized controlled trials. Journal of Diabetes and Its Complications, 36(5), 108185. https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2022.108185

Wilz, G., y Soellner, R. (2016). Evaluation of a short-term telephone-based cognitive behavioral intervention for dementia family caregivers. Clinical Gerontologist, 39(1), 25-47. https://doi.org/10.1080/07317115.2015.1101631

Wilz, G., Reder, M., Meichsner, F., y Soellner, R. (2018). The Tele. TAnDem intervention: telephone-based CBT for family caregivers of people with dementia. The Gerontologist, 58(2), e118-e129. https://doi.org/10.1093/geront/gnx183

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Lesnay Martínez Rodríguez.

Curación de datos: Lesnay Martínez Rodríguez, Melissa León Brito y Emy Laurens Hernández Montes de Oca.

Análisis formal: Melissa León Brito y Emy Laurens Hernández Montes de Oca.

Investigación: Lesnay Martínez Rodríguez, Melissa León Brito y Emy Laurens Hernández Montes de Oca.

Metodología: Lesnay Martínez Rodríguez y Melissa León Brito.

Administración del proyecto: Lesnay Martínez Rodríguez y Melissa León Brito.

Supervisión: Evelyn Fernández Castillo.

Validación: Lesnay Martínez Rodríguez y Evelyn Fernández Castillo.

Redacción – borrador original: Lesnay Martínez Rodríguez y Melissa León Brito.

Redacción – revisión y edición: Lesnay Martínez Rodríguez y Marena de la Caridad Hernández-Lugo.