doi: 10.58763/rc202315

Investigación Científica y Tecnológica

Historia de la producción y sus retos en la era actual

History of production and its challenges in the current era

Nicolás Afanador

Cubillos1 ![]() *

*

RESUMEN

Esta investigación cualitativa y documental analiza los principales avances que ha tenido la producción y operaciones a lo largo del tiempo, buscando establecer el avance que ha tenido el enfoque gerencial en cada una de las etapas históricas, se logra establecer que este ha evolucionado desde una perspectiva centrada en la manufactura hasta una perspectiva centrada en una visión integral de la cadena de suministro. Esto pone en evidencia los principales obstáculos para hacer frente a los retos actuales y, al mismo tiempo, señala la casi hegemónica visión de corto plazo que ha caracterizado a la gerencia de producción y operaciones a lo largo del siglo XX, en contraposición a la exigencia actual de perspectiva más amplia.

Palabras clave: gerencia integral de las operaciones, gerencia manufacturera, gerencia de operación y suministros, producción esbelta, transformación digital

Clasificación JEL: D24; O14.

ABSTRACT

This qualitative and documentary research analyzes the significant advances that production and operations have had over time, seeking to establish the management approach's progress in each of the historical stages. It is possible to confirm that this has evolved from a perspective focused on manufacturing to a philosophy focused on a comprehensive view of the supply chain. This highlights the main obstacles to facing current challenges and, at the same time, points out the almost hegemonic short-term vision that has characterized production and operations management throughout the 20th century, as opposed to the demand current broader perspective.

Keywords: integral operations management, manufacturing management, operations and supply management, lean production, digital transformation

JEL classification: D24; O14.

Recibido: 19-05-2022 Revisado: 17-09-2022 Aceptado: 15-12-2022 Publicado: 13-01-2023

Editor:

Carlos Alberto Gómez Cano ![]()

1Fundación Universidad de América. Bogotá, Colombia.

Cómo citar: Afanador, N. (2023). Historia de la producción y sus retos en la era actual. Región Científica, 2(1), 202315. https://doi.org/10.58763/rc202315

INTRODUCCIÓN

El concepto de empresa ha estado íntimamente ligado a la función de los procesos de producción dentro de las organizaciones. El rol de la producción no debe ser visto solamente como una actividad dentro de la empresa, sino como la unidad de operación en una compañía que concibe y obtiene los productos (bienes y/o servicios) con base a los diferentes procesos de transformación y cumple, a la vez, con las expectativas del cliente y los objetivos empresariales a partir de servicios competitivos, el desarrollo de estrategias de mejora continua y la calidad. Esto implica: 1) el diseño de los sistemas de producción; 2) el diseño de capacidades,; 3) el diseño de bienes y servicios; 4) la administración de la calidad; 5) el mejoramiento de procesos; 6) el diseño de trabajos; y 7) la administración de inventarios que generen valor para incrementar tanto la satisfacción como las alternativas de las que disponen los clientes (Heizer et al., 2017).

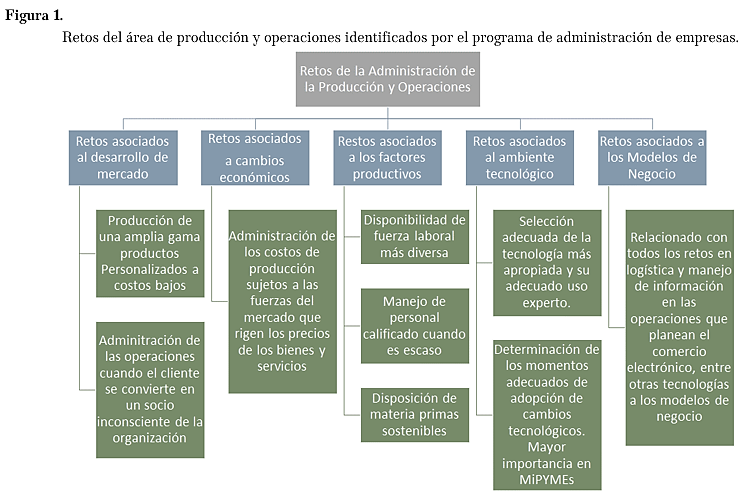

La rica e intrincada relación, que tiene la producción y las operaciones en las organizaciones, plantea un conjunto de retos que podemos clasificar en; 1) retos asociados al desarrollo del mercado (Aguilar-Barceló e Higuera-Cota, 2019; Rodríguez, 2017); 2) retos asociados cambios económicos (Silva y Gómez, 2018); 3) retos asociados a factores productivos; 4) retos asociados al ambiente tecnológico (Cárdenas et al., 2021); y (5) retos asociados a los modelos de negocio emergentes (Barrientos-Felipa, 2017) tal y como se aprecia en la Figura 1.

Fuente: Elaboración propia.

Estos retos son las consecuencias de la función de diseño, control de funciones, largo y corto plazo en la organización que cumple el área de producción y operaciones en una compañía, que se alinean para alcanzar la mejora en la creación de valor económico en la empresa y proyectarse hacia un futuro sustentable y competitivo (Buchanan y Gibb, 2007; Meredith y Pilkington, 2018).

Son funciones de diseño en una organización todas aquellas encargadas de la configuración del sistema de operaciones y proporcionan un marco general. Varias funciones están orientadas al diseño, desarrollo de productos, la gestión de la calidad, la ubicación y distribución de las instalaciones y la planificación de la capacidad. Mediante diseño, una organización puede hacer frente a los retos de mercado asociado a la personalización de bienes y servicios, así como a todas aquellas situaciones en las que el cliente toma una acción activa. Adicionalmente, esta función sustantiva de la compañía ayuda a delimitar todos aquellos aspectos relacionados con la adopción y adecuado uso de las tecnologías; por tanto, es en la función de diseño donde un mayor grupo de retos recae.

Las funciones de previsión, planificación y control de la producción, gestión de la cadena de suministro, gestión del mantenimiento, son de naturaleza principalmente táctica que lo soportan en una amplia gama de casos. En este documento, se discutirá por medio de un recorrido histórico los diferentes componentes, que se han integrado a la administración de la producción y de las operaciones, para evidenciar en qué momento la gerencia de operación y operaciones migra de una visión de corto plazo a una distinta.

METODOLOGÍA

Estudios empíricos sobre producción, operaciones y transformación digital publicados entre 2000 y 2021 se encontraron a través de Sage Journal, ScienceDirect, Elsevier. Los términos de consulta incluyeron gerencia de producción, gerencia de operaciones, transformación digital y producción esbelta: un primer criterio para la selección de los estudios fue su impacto. Por ello, se seleccionaron cuartiles uno y dos, así como factores de impacto superiores a 0.5; el segundo criterio fue la temática central asociada a la gerencia, la cadena de suministro y la cadena de valor; y, finalmente, se emplearon algunas referencias hechas en estos artículos.

Utilizando estos criterios, se seleccionaron 50 documentos entre estudios empíricos y libros para su inclusión en esta revisión. Se discutieron estos estudios presentando las contribuciones teóricas realizadas y la evolución de la gerencia en operaciones y producción.

RESULTADOS

Revisión histórica de la producción y las operaciones

La historia de la producción y las operaciones ha evolucionado desde los primeros pasos dados por Taylor hasta Kim Clark, bajo los esquemas de la administración de los factores productivos, la automatización, la adopción de las tecnologías en curso, la gestión de la calidad y la maximización de los beneficios que el manejo gerencial conlleva. Bajo este esquema. se discutirá sobre la evolución que ha tenido la producción y operaciones a lo largo de la historia, junto con la evolución del enfoque gerencial que ha conducido que en la actualidad al concepto de una gerencia integral de las operaciones.

Naturaleza histórica, conceptos y la antesala a la producción artesanal

El boom digital, que viene desde la década de los setenta, fue el punto de partida para la Administración del Conocimiento (Dalkir, 2011), que permean las diferentes áreas funcionales de las organizaciones, así como el área de producción y operaciones. Con el acelerado uso de las herramientas digitales en las empresas, el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) le ha dado un papel protagónico para su incorporación dentro de los factores productivos. Por ello, en la actualidad, se alude a cuatro factores productivos: Capital, Tierra, Trabajo y Tecnología.

El uso original del Capital, la Tierra y el Trabajo como elementos fundamentales en la teoría microeconómica, proviene en esencia desde las primeras evidencias de la especialización del trabajo en la cultura egipcia hace más de 6000 años. Los egipcios para la construcción de las pirámides evidenciaron el conocimiento de las ideas de planeación, organización y control. Posteriormente, dentro de la cultura hebrea, cerca del 1800 a.C, el uso de trabajadores, según tareas, retoma a los elementos introducidos en Egipto para dejar la primera evidencia de la importancia de la especialización del trabajo en la producción y, la disponibilidad de fuerza laboral dispersa. En resumen, ya sea en lejano Oriente, la cultura griega o las dos culturas anteriormente mencionadas, la especialización del trabajo, la planeación y la organización han sido y seguirán siendo pilares fundamentales en la gestión de operaciones (Shaw, 2021).

La artesanía centrada en “el maestro artesano”, cuyo aprendizaje se sustentaba en el conocimiento tácito, transmitido del maestro al aprendiz o al oficial, son el origen remoto de la empresa industrial, así como de la búsqueda de la perfección en su ejecución. Por otro lado, el nacimiento de la industria de servicios, cuyo aprendizaje a diferencia de la artesanía tiene sus raíces en el conocimiento explicito y de baja sistematización, surge de actividades tales como el derecho, la escritura y la medicina, en los que la tradición y ritos sustentan su validez. El nacimiento la industrialización se sustenta más en producción que en la servucción.

En Gran Bretaña a principios del siglo XVIII, se identifican, al respecto, varios elementos clave en esta conceptualización. Moore identifica cinco invenciones esenciales en la industria textil que sentaron las bases para la revolución industrial: la invención del Flying Shuttle en 1733 por James Kay que permitió tejer telas de manera más rápida; el Spinning Jenny de James Hargreaves de 1764, cuya producción posibilitó hilar masivamente y aumentar su producción; en 1769, el Water Frame de Richard Arkwright quién hizo hilos más fuertes y ahorró trabajo usando energía animal o acuática en lugar de humana; en 1779, el Mule Spinner de Samuel Crompton que hilaba mejor y más rápido, con menos esfuerzo y con hilos de mayor calidad; y en 1785 el telar mecánico de Edmund Cartwright r que consolidó la industria del tejido.

Dos investigadores renombrados conviene mencionar: el libro de Adam Smith (1776), La riqueza de las naciones, que se centró en los beneficios de la división del trabajo y la estandarización de piezas; y el libro de Charles Babbage (1832), La economía de la maquinaria y los fabricantes, que incluía estudios de tiempo, gestión de la investigación y el desarrollo, análisis económico para las decisiones de ubicación y los beneficios para los costos de producción y de especialización en tareas del trabajador. Estos estudios permitieron a la marca Wilkinson ofrecer una calidad superior a los productos hechos a mano y supuso una revolución de la calidad en la fabricación. Las lecciones de la estandarización de piezas, la intercambiabilidad y las implicaciones para la calidad todavía se enfatizan hoy en día en los enfoques de producción ajustada (Piercy, 2012).

Producción masiva consolidada

A principios del siglo XX, el trabajo de Frederick Taylor sobre el desarrollo de cuatro principios de gestión científica para aumentar la productividad de los trabajadores tuvo un impacto enorme en la práctica de Gerencia en Operaciones. Taylor ganó popularidad, tras la publicación de sus libros y su testimonio ante el Senado de los Estados Unidos que tuvieron implicaciones en la gestión de la producción. Esto impulsó a autores como Reinfeld (1960) a describir a Taylor como "el padre de la gestión moderna"(Piercy, 2012).

Por su parte, Henry Ford, heredero del taylorismo, combina la especialización laboral, el uso de piezas intercambiables y la línea de montaje en movimiento para formar un moderno sistema de producción en masa. Si bien en modelo de Ford se vió desplazado en la década 1920 por un mayor volumen y variedad por parte de la General Motors, para autores como Chase y Aquilano (2008), la iniciativa de Ford es considerada como la más grande innovación de la era de las máquinas y como el mayor triunfo de la fabricación en masa sobre la producción artesanal (Bessant & Tidd, 2015). En 1913 una producción de 100.000 autos al año, que, un años después, es duplicada y, en cinco, asciende a un millón demuestra la afirmación hecha por Bessant.

La introducción de una línea de montaje móvil por parte de Ford es fundamental para separar la producción en masa de comienzo del siglo XX de la producción industrial de gran volumen del siglo XIX en Europa. Desarrollos posteriores a los de Ford presupusieron mejoras al sistema de gestión científica basado en Taylor o la producción, tal y como ocurrió con los trabajos de Henry Gantt o Walter Shewart (Buffa y Sarin, 1987)

El trabajo de los investigadores de operaciones en la resolución de problemas con enfoques matemáticos y computacionales durante la Segunda Guerra Mundial creó todo el campo de la investigación de operaciones e hizo contribuciones invaluables a la programación, la previsión y la gestión de la capacidad en la producción. La combinación de la investigación de operaciones y el estudio de los enfoques japoneses de la producción condujo a la fundación de nuevos métodos para rastrear el flujo de producción; particularmente, en la década de los sesentas, el trabajo de Joseph Orlicky sobre la Planificación de Recursos de Materiales (MRP), que más tarde fuera refinada por Oliver Wright y George Plossl con el desarrollo de MRP II como un sistema para la gestión de la planificación de la capacidad en la producción en masa, ofreció un cambio radical en el tiempo de entrega y la disponibilidad. Las cuestiones relacionadas con la investigación operativa y los factores humanos de producción pueden quedar fuera del ámbito tradicional de la Gerencia de Operaciones, formando distintos cuerpos de conocimiento (Chase y Aquilano, 2008; Heizer et al., 2017); sin embargo, cada uno juega un papel crítico y adquiere un papel protagónico.

La era de la producción esbelta

Los desarrollos más recientes en la gerencia en operaciones se producen en Japón con los estudios de sistemas de producción esbelta, que redefinen la gestión de la producción, la especialización de tareas y el control de los trabajadores, tal y como se hacía en décadas anteriores. Después de la Segunda Guerra Mundial, el trabajo de Toyota en el diseño de un sistema de producción, que era diferente a la producción en masa, sentó las bases para la gestión de las operaciones posteriores a la producción en masa. El enfoque japonés representa un cambio de paradigma en las operaciones y la lógica organizacional, pues brinda una mayor calidad a un costo menor en comparación con la producción en masa gracias a la capitalización de los conocimientos adquiridos como resultado de la búsqueda en la reducción de costos, inventarios, reprocesos y desperdicios (ver Figura 2). Estos principios evolucionaron la visión de corto plazo que dominó la primera mitad del siglo XX, para dar comienzo al registro consciente de aprendizajes adquiridos. En este punto, la competencia en el ciclo de tecnólogo, centrada en el control (ver Figura 3), se articula alrededor del ciclo técnico de la carrera profesional de Administración de Empresas, en la que el uso de herramientas cuantitativas para administrar las operaciones son pivotes para nutrir la gerencia y la construcción de estrategias a largo plazo.

Fuente: Elaboración propia.

W. Edwards Deming, uno de los arquitectos clave del enfoque japonés en occidente, tuvo una acogida hostil en los Estados Unidos por desafiar los enfoques científicos de producción en masa y, posteriormente, , ganó popularidad con sus nuevas ideas sobre el mejoramiento de la calidad de la producción (Piercy, 2012; Shingo y Robinson, 2017). Deming y el ingeniero jefe de Toyota, Taiichi Ohno, sentaron las bases para un nuevo enfoque en la administración de las operaciones en la empresa Toyota: la producción ajustada al estilo japonés. Si bien no es la primera investigación sobre la producción japonesa, esta fue la más leída y difundida, con ventas masivas que soportaron una postproducción en masa como cambio radical (Fujimoto, 1999; Lepadatu y Janoski, 2020).

En todo el movimiento, queda clara una amplia demarcación entre el enfoque japonés de la calidad frente a los enfoques tradicionales de producción en masa. La década de los ochenta se basó en tentativas por competir con los japoneses con enfoques occidentales desarrollados en el país. Otros desarrollos occidentales como la agilidad y la personalización masiva han aparecido, con poca evidencia, como alternativas a los enfoques japoneses; no obstante, en el mundo académico, el auge de los enfoques japoneses y la sutileza con la que se han mezclado las filosofías oriental y occidental y la legitimidad de los contra-enfoques, siguen vigentes en la actualidad.

Como se evidencia en este breve recorrido histórico, la calidad ha tomado papeles protagónicos tanto en la producción artesanal como en la producción masiva por medio de las contribuciones de Deming, quien propone la versión occidentalizada del esquema de mejora continua de la cultura oriental (Hillmer y Karney, 1997). Si bien, hasta este momento, la discusión de este documento ha llevado a cabo en torno a la producción y administración, tan solo llega hasta la década de los ochenta, se evidencia un conjunto de cambios que se han gestado alrededor de la disciplina y que se resumen en la Figura 3.

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 1, expuesta a continuación, se hace una extensión de los principales hallazgos que se han presentado en la producción y las operaciones; del mismo modo, se centra en el enfoque gerencial. Esto último establece un marco de referencia para encadenar los niveles de complejidad abordado tanto por Larsen et al. (2013) como por Valderrama y Tovar (2008).

|

Tabla 1. Evolución histórica y principales hitos de la gerencia de producción y operaciones |

|||

|

Enfoque Gerencial |

Año |

Contribución |

Protagonista Involucrados |

|

Gerencia de manufactura |

1776 |

Especialización de la mano de obra |

A. Smith |

|

1790 |

Partes intercambiables, contabilidad de costos. |

E. Whitney |

|

|

1832 |

División del trabajo por habilidad: asignación de puestos por habilidad, y fundamentos de estudio de tiempos. |

C. Babbage |

|

|

1900 |

Estudio de movimientos en los puestos (micro -movimientos) |

F. B. Gilbreth |

|

|

1901 |

Técnicas de programación para empleados, máquinas, puestos en el área de manufactura. |

H. L. Gantt |

|

|

1911 |

Ingeniería de métodos y medida del trabajo, división del trabajo, teoría del pago de salarios, ingeniería humana |

F. W. Taylor |

|

|

1913 |

Especialización del trabajo (línea de ensamble de automóviles) |

H. Ford |

|

|

1915 |

Tamaño de lote económico en el control de inventarios |

F. W. Harris |

|

|

1919 |

Tareas vs. Tiempo. Estudio de movimientos y unión de la psicología y la ingeniería. |

H. L. Gantt |

|

|

F. B. Gilbreth |

|||

|

1927 |

Relaciones Humanas y estudio de Hawthorne |

E. Mayo |

|

|

1931 |

Control Estadístico de Procesos. Aplicación de la inferencia estadística en la calidad del producto, gráficas de control. |

W. A. Shewhart |

|

|

1931 |

Eficiencia del control estadístico de la calidad; 12 principios de eficiencia y gráficos de control |

H. Emerson y W. A. Shewhart |

|

|

|

|

|

|

|

1934 |

Muestreo del trabajo. Técnicas matemáticas y de cálculo. |

L. H. C. Tippert |

|

|

1935 |

Aplicación del muestreo estadístico en el control de la calidad: planes de inspección por muestreo |

H. F. Dodge y H. G. Roming |

|

|

|

1940 |

Aplicación de la investigación de Operaciones en la Segunda Guerra Mundial. |

P. Maynard y S. Blackett |

|

|

1945 |

Diagrama de espina de pez. modelo de resolución de problemas al determinar las causas raíz de los problemas. |

K. Ishikawa |

|

|

1947 |

La programación lineal. |

G. B. Dantzig y W. Orchard-Hays |

|

|

1950 |

Programación matemática, procesos no lineales y estocásticos. |

A. Charnes y W. W. Cooper |

|

|

1950 |

Función de pérdida de calidad, optimización del diseño del producto y del proceso, e ingeniería de calidad |

G. Taguchi |

|

|

1951 |

Control total de la calidad (TQC) |

J. M. Juran |

|

|

1954 |

Justo a tiempo |

T. Ohno |

|

|

1960 |

Ingeniería humana. Clima organizacional (aprovechamiento de las habilidades intelectuales de las personas) |

Abraham Maslow |

|

|

Frederick Herzberg |

||

|

|

McLellan |

||

|

|

Elton Mayo |

||

|

|

1960 |

Comportamiento organizacional (continuación de las personas en el medio del trabajo). |

L. Cummings y M. Porter |

|

|

1960 |

Uso de computadores en las empresas y aplicación de la Planeación de Requerimientos de Materiales (“Materials Requirements Planning” – MRP). |

Joseph Orlicky |

|

|

1970 |

Producción masiva en el servicio. MRP II |

Oliver Wigtht |

|

|

Sistema de producción Toyota |

Shingo |

|

|

|

1978 |

Paradigma de la Estrategia de Manufactura, (las “cinco P”: Personas, Plantas, Partes, Procesos y Planeación) variables de las decisiones estratégicas y tácticas |

Abernathy, Clark, Hayes y Weelwrigth |

|

Gerencia de Operaciones |

1980 |

Principios Deming y Gestión de Calidad Total (TQM). Se retoma JIT (Taichi Ohono) y TQC (J.M. Juran) |

W. Edward Deming |

|

|

1984 |

Teoria de restricciones |

Eliyahu M. Goldratt |

|

Gerencia de operaciones y cadena de suministro |

1990 |

Premio de calidad, certificación ISO 9000 |

ASQ; NIS; IOS |

|

Reingeniería |

M. Hammer |

||

|

Software de planeación de recursos de la empresa ERP |

Internet, Word Wide Web |

||

|

Gerencia integral de operaciones |

2000 |

Manufactura integrada por computador (CIM) |

William Abernathy |

|

Sistemas de Manufactura Flexible (FMS) y Fábrica del futuro. |

Kim Clark |

||

|

|

Robert Hayes |

||

|

|

Steven Wheel |

||

|

|

Wrigth Wickhaml |

||

|

2010 |

Trabajo en equipo, coordinación entre diseñadores, ingenieros de procesos y producción. |

|

|

|

Fuente: Elaboración propia a partir de Buffa y Sarin (1987), Heizer et al. (2017); Piercy (2012) y Valhondo et al. (2014). |

|||

Evolución desde los Enfoques Gerenciales

En consonancia con lo expuesto, se expondrá las diferentes posiciones en la gerencia de operaciones, relacionadas con su evolución histórica de la misma (Ver Figura 4).

Fuente: Elaboración propia.

Gerencia de manufactura

Cualquier proceso de producción es, ante todo, un sistema de entrada-salida, en la que la gerencia del proceso de transformación se entiende desde la producción. Por ello, la investigación de producción implica un conjunto variado de elementos tanto la físico como químico, que se sustenta en una base tecnológica. Como resultado, la gerencia de la producción desde sus fundamentos es una amalgama intuitiva de observación, experiencia y juicio.

En 1964, Starr establece que la gerencia de la producción ha estado asociado casi exclusivamente a las operaciones de fabricación a lo largo de los primeros 60 años del siglo XX; no en vano, el enfoque de Teoría de Colas, en su primera versión propuesta por Erlang en 1909, se centraba fundamentalmente en los tiempos que diferente tipo de agentes tenían a lo largo de una secuencia de procesos. Por esta razón, los problemas sobre la programación de producción, el mantenimiento de inventarios óptimos, entre otros, constituían, en ese entonces, las principales preocupaciones (Valhondo et al., 2014).Una comprensión racional de los problemas económicos y tecnológicos relacionados con la aplicación del principio de intercambiabilidad, que Whitney en 1790 desarrolló, fue uno de los detonantes sobre los cuales se sustenta una orientación al proceso en lugar del producto.

Los hallazgos, mencionados en la Tabla 3 desde el siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX, se destacan por estar estrechamente relacionada con el desarrollo de procedimientos analíticos que fragmentan y dividan las operaciones de fabricación en unidades cada vez más pequeñas para ser estudiadas en profundidad; es decir, un enfoque sistemático del proceso de manufactura con una gerencia tipo bottom-up, en la que predomina lo microeconómico y, por tanto, un modelado formal a situaciones sociales, en la que varios jugadores intentan maximizar sus ganancias, propio de la teoría de juegos de Von Neumann, que resulta más conveniente para las empresas (Leonard, 1995).

Los altos volúmenes de producción, que empezaron a establecerse de la mano con la alta competitividad en la década de los sesentas, constituyeron los primeros retos en la gerencia que demandaban virar del enfoque bottom-up a un enfoque top-down tal y como lo propone Skinner (1969). Si bien es razonable tratar el problema de inventario, aparte del problema de programación de la producción, sin contemplar el reemplazo de la máquina, el diseño y la ubicación de la planta. Para el caso de subsistemas altamente interdependientes, estos deben estar unidos entre sí para una adecuada resolución del problema de gerencia.

El nivel de complejidad de aquellas situaciones con mayores grados de interdependencia es lo que conduce al uso de la simulación, tal y como sucede en los trabajos de Jay Forrester sobre dinámica de sistemas. De la mano del enfoque cibernético de la dinámica de sistemas, el análisis de la eficiencia de las organizaciones desde un enfoque estructural conlleva a la adopción de la Teoría de Contingencia de Burns y Stalker (Zapata et al., 2009), Lawrence y Lorsch (1967), Woodward (1981). Este sirve como marco conceptual sociológico para analizar una manufactura flexible. Por ello, la naturaleza del análisis económico, que más tarde permitirá estudiar las consecuencias del outsourcing, tiene su soporte en la Teoría de Transacciones de Williamson (1987).

Gerencia de operaciones

La creciente competitividad es el resultado los altos volúmenes productivos que hace necesario repensar la gerencia de manufactura. En su trabajo, Skinner (1969) establece de manera incipiente un esquema más centrado en la estrategia (ver Figura 5) que, sin duda, sirve de justificación al enfoque porteriano centrado en el mejoramiento competitivo en el mercado en relación con las fuerzas industriales de su entorno operativo a partir de la Teoría Industrial de las Organizaciones (Porter, 1980).

Fuente: Elaboración propia

Nota: Las líneas en verde corresponde a la evolución desde el enfoque botton-up hasta el top-down.

La visión estructural de Porter promueve características más integrales en la que los recursos y las restricciones demarcan un mapa de ruta para unos adecuados procesos y operaciones. Los acercamientos teóricos como la Teoría de la Visión basada en recursos propuesta por Barney (2001) y la Teoría de Restricciones de Goldratt (Gupta y Boyd, 2008) logran establecer un marco para gestionar el rendimiento del sistema, así como su cartera de competencias básicas de forma integral.

El cambio de una gerencia manufacturera a una de operaciones, sin duda, no se habría gestionado sin la ayuda del boom de la información en la década de los ochenta que, si bien proviene de la década anterior, tan solo emergió casi diez años después. El flujo de información, que tanto el enfoque de Goldratt como el de Barney demandan, solo solo se habría consolidado con el boom informático. La mejor evidencia de esta afirmación se encuentra en el trabajo de Jensen y Meckling en 1976 con la Teoría de Agencias que analiza las consecuencias y las implicaciones gerenciales de una serie de formas de asimetría de información (Eisenhardt, 1989).

Gracias al nuevo protagonismo de la administración de la información, las operaciones reestructuran su visión de corto-plazo hacia una visión integral de corto plazo, en la que la cadena de suministro, las estrategias de operaciones, el desarrollo de nuevos productos y calidad total son términos empleados de manera más frecuente en un mismo contexto. Por medio de esto, la teoría de dependencia de recurso de Pfeffer y Salancik (Pfeffer y Salancik, 2003) y la Teoría Institucional de DiMaggio y Powell (Suddaby, 2010) aparecen como nuevas bases gerenciales para hacer frente a las demandas de los actores externos u organizaciones, cuyos recursos dependen en gran medida las organizaciones, los procesos y estructuras sociales que influyen en el comportamiento social per se.

Gerencia de operaciones y suministros

Los defensores de la reingeniería de procesos comerciales (BPR) han propuesto que las estructuras comerciales basadas en áreas funcionales tradicionales -ventas, finanzas y producción, entre otros- son poco oportunas bajo la realidad de la década de los noventa, y sugieren que las empresas deben organizarse de acuerdo a los procesos empleados. Estos procesos tienen que ver principalmente con la manera en la se hacen las cosas y no necesariamente con lo que se hace (Craig & Yetton, 1993). Para BPR, se establecen cuatro objetivos: 1) identificar el proceso que se va a rediseñar; 2) modelar los procesos; 3) medir utilizando un equipo de diagnóstico; y 4) mejorar el proceso utilizando un enfoque de proyecto (Williams et al., 2003). Con la introducción del enfoque de sistemas de Checkland (Checkland, 1995), con el cual todos los fenómenos pueden verse como una red de relaciones entre elementos; es decir, como un sistema, que tiene patrones, comportamientos y propiedades comunes. Como resultado, medidas como el valor agregado de mercado (MVA) y el valor agregado económico (EVA) adquirieron un rol relevante en las decisiones involucradas en la asignación adecuada de recursos según la línea de productos.

El cuestionamiento de las medidas de desempeño para el funcionamiento interno de las organizaciones y la contabilidad de costos tradicional (Kaplan y Norton, 1996), retomó y revaluó el enfoque ya introducido por Henry L. Gantt y Frank B. Gilbreth en 1919. La complejidad de los sistemas de manufactura, frente al hecho de que el hombre sólo posee una racionalidad limitada, hace virtualmente imposible comprender un sistema en su totalidad. El enfoque reduccionista considera que todos los fenómenos pueden descomponerse en subsistemas, mientras que la perspectiva holística afirma que los sistemas sólo pueden entenderse como conjuntos indivisibles. En cualquier caso, no es posible experimentar con sistemas reales en vivo para comprender su comportamiento o intentar mejorar; por lo tanto, es necesario desarrollar modelos que adopten una visión del proceso e incorporar una variedad de medidas de rendimiento empresarial. Bajo este enfoque, trabajos como el de Granovetter (1992) y Wu et al. (2013) con su Teoría de Redes, toman un significado importante en el análisis dinámico de los procesos en las organizaciones. Adicionalmente, de la mano de las relaciones, el enfoque de la teoría del comportamiento de Payne et al. (1993), permite abordar aspectos de la Gerencia de Operaciones a nivel individual. Este marco de referencia y sus teorías centrales ampliaron las herramientas para comprender, por ejemplo, el comportamiento del consumidor, las técnicas de negociación y la toma de decisiones de gestión, a fin de mejorar la definición de relaciones y sus flujos de información.

Gerencia integral de las operaciones

Sin duda alguna, la visión integral en las operaciones tiene su principal fuente de inspiración en la sostenibilidad. La entrada en escena de la teoría de intercambio social por parte de Autry y Whipple (2013), y de Schaltegger y Burritt (2014) observa las relaciones que plantea cada interrelación entre las áreas de la organización, junto con las relaciones existentes entre cada eslabón en la cadena de suministro. Este enfoque sociológico de los procesos, en el rol del gerente de producción, se complementa con la llegada de la teoría de control tanto de Chan como de Walker (Walker, 2014), con quienes el control de los sistemas dinámicos es analizado como un estudio de las entradas de un sistema para tener el efecto deseado en las salidas. Este enfoque, aunque está fuertemente marcado por la visión de eficiencia y eficacia proveniente de la Gerencia manufacturera, provee al sector de producción y operaciones una visión de largo plazo, controlada de manera progresiva por la corriente de Deming sobre la mejora continua.

DISCUSIÓN

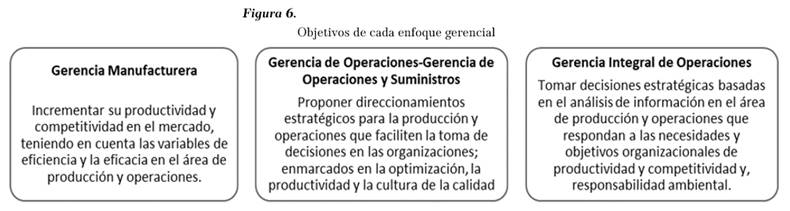

Bajo este marco y buscando fortalecer todas aquellas competencias que permitan la consecución de un profesional capaz de dar frente a los retos aquí mencionados, los programas de administración de empresas deberán articular dichos elementos a lo largo de tres ciclos. En la Figura 6, se exponen las competencias por ciclo.

Fuente: Elaboración propia

Lo anterior se encuentra alineado con lo que afirma Cardona et al. (2017), para quienes la práctica administrativa es un elemento fundamental que impulsa el desarrollo económico de la región y del país, ya que, las empresas, a través de los sistemas de gestión, participan en el uso racional de los recursos. Desde esta perspectiva, no solo se trata de producir en mayor o menor cantidad, sino establecer pautas que consoliden el proceso productivo y la dinámica organizacional, la responsabilidad, cuidado y compromiso de las organizaciones con el individuo, las comunidades y el medio ambiente. De esta manera, Pietro y Hamra (2021) expresan que, gracias a la gestión empresarial consciente, es posible rediseñar procesos, productos y servicios. Esto se convierte para las organizaciones en un componente fundamental para la dinámica de una economía globalizada acorde a las tendencias de los mercados y los avances tecnológicos.

Retos asociados al ambiente tecnológico y el modelo de negocio

En la era de la transformación digital, las empresas buscan nuevas oportunidades para remodelar su estructura de negocio y transformar sus operaciones, para alcanzar una mayor interacción y colaboración con el cliente y para obtener una ventaja competitiva a través de estrategias de diferenciación (Ahuja y Chan, 2014; Rodríguez, 2017; Russell et al., 2018). Estudios recientes muestran cómo las empresas con un plan coherente para integrar los componentes de las operaciones tanto digitales como físicos pueden transformar con éxito sus modelos de negocio y optimizar todos los elementos de la cadena de valor y satisfacen las necesidades de sus grupos de interés (Bednall et al., 2018; Rönkkö y Herneoja, 2021). Las empresas, que buscan generar nuevas propuestas de valor para las partes interesadas mediante la transformación de sus modelos operativos, necesitan desarrollar también nuevas capacidades. En este sentido, las empresas deben explorar constantemente las mejores formas nuevas de capturar ingresos, estructurar las actividades empresariales y posicionarse en industrias nuevas o existentes. Esto requiere interacción con las partes interesadas en todas las fases de la actividad empresarial, no solo a través de ventas, marketing y servicio, sino también a través del diseño de productos o servicios (Tae et al., 2020), la gestión de la cadena de suministro (Büyüközkan y Göçer, 2018), los recursos humanos (Bogoviz et al., 2019) y las tecnologías de la información (Bresnen, 2017).

Actualmente, debido al cambio climático, actuar de manera sostenible se ha convertido en un requisito para las organizaciones. Dentro de este panorama, la Industria 4.0 es una iniciativa de moda en la industria que tiene como objetivo innovar los procesos de producción hacia prácticas sostenibles mediante el uso de tecnologías digitales avanzadas en la línea de montaje (Nicoletti, 2020).

Retos asociados a los factores productivos

El ecosistema digital es una integración dinámica de personas, procesos, empresas y datos destinados a permitir que las organizaciones impulsen la transformación y mejoren los resultados comerciales. Cabe señalar que, cuando se produce la transformación digital, las organizaciones con recursos y las competencias limitadas se extienden más allá de los límites de su industria para buscar nuevas formas de apoyar su negocio a través de relaciones cooperativas e interactivas con socios. En este sentido, las organizaciones y los procesos comerciales deben integrarse a través de una estrategia de ecosistema digital, así como también deben adoptarse nuevos sistemas y herramientas para brindar valor a las partes interesadas por medio de un mayor flujo de datos y conocimientos compartidos.

Los avances en la transformación digital -la inteligencia artificial (Chalmers et al., 2021), la computación en la nube, la internet de las cosas. la cadena de bloques, los macrodatos, el trabajo inteligente (Colbert et al., 2018), la interoperabilidad de los sistemas de información, entre otros- están cambiando la naturaleza del vínculo entre la tecnología y el empleo. Existe la posibilidad de que estos cambios también traigan beneficios, pues, más allá de la sustitución de mano de obra, aumentan los niveles de producción, se mejora la calidad y la automatización reduce los errores. Por lo anterior, el uso cada vez mayor de la automatización y otras tecnologías digitales en organizaciones implica que los sistemas de información reemplazarán, gradualmente, a los trabajadores tradicionales en la realización de tareas rutinarias y codificables, y aumentarán la productividad de los trabajadores en la provisión de habilidades para la resolución de problemas. Por otro lado, se incentivan nuevos esquemas de coproducción -producción participativa- que conduce al empoderamiento y al desarrollo de mercado. En el caso de coproducción participativa, esto significa mejoras en la calidad tanto en servicios público como privados (Osborne et al., 2016).

CONCLUSIONES

Esta investigación ha permitido establecer el marcado rol que ha tenido la tecnología en la evolución de la gerencia de producción y operaciones. Se observa como la hegemónica de una visión de corto plazo durante el siglo XX, determina aún muchas pautas de lo que algunos considerarían la adecuada visión gerencial; sin embargo, los retos anteriormente mencionados y la dinámica digital exigen una visión de largo plazo en el que se combine el análisis de necesidades de clientes, los conocimientos adquiridos por la organización y la competitividad.

Se recomienda, por tanto, realizar estudios empíricos que evalúen una visión de largo plazo en el que se analicen las ventajas que tienen las compañías cuando migran de enfoques centrados en ventajas competitivas de corto plazo —uso de recursos centrado en el proceso de producción— a largo plazo en los que la gestión del conocimiento soporte todo proceso productivo.

REFERENCIAS

Aguilar-Barceló, J. e Higuera-Cota, F. (2019). Los retos en la gestión de la innovación para América Latina y el Caribe: Un análisis de eficiencia. https://acortar.link/wLdKaA

Ahuja, S., y Chan, Y. (2014). The Enabling Role of IT in Frugal Innovation Completed Research Paper. https://acortar.link/xaB4yz

Autry, C., y Whipple, J. (2013). Special issue on sustainability and resource scarcity. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 43(5/6). https://doi.org/10.1108/ijpdlm.2013.00543eaa.001

Barber, K., Dewhurst, F., Burns, R. y Rogers, J. (2003). Business‐process modelling and simulation for manufacturing management: A practical way forward. Business Process Management Journal, 9(4), 527–542. https://doi.org/10.1108/14637150310484544

Barney, J. (2001). Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retrospective on the resource-based view. Journal of Management, 27(6), 643–650. https://doi.org/10.1177/014920630102700602

Barrientos, P. (2017). Marketing internet = e-commerce: Oportunidades y desafíos. Revista Finanzas y Política Económica, 9(1), 41-56. https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2017.9.1.3

Bednall, T., Rafferty, A., Shipton, H., Sanders, K., y Jackson, C. (2018). Innovative Behaviour: How Much Transformational Leadership Do You Need? British Journal of Management, 29(4), 796–816. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12275

Bessant, J. y Tidd, J. (2007). Innovation and entrepreneurship. John Wiley & Sons.

Bogoviz, A., Lobova, S. y Ragulina, J. (2019). The Cost and Value of Human Capital in the Modern Digital Economy. En E. G. Popkova (Ed.), The Future of the Global Financial System: Downfall or Harmony (pp. 1224–1230). Springer International Publishing.

Bresnen, M. (2017). Being careful what we wish for? Challenges and opportunities afforded through engagement with business and management research. Construction Management and Economics, 35(1–2), 24–34. https://doi.org/10.1080/01446193.2016.1270462

Buchanan, S. y Gibb, F. (2007). The information audit: Role and scope. International Journal of Information Management, 27(3), 159–172. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2007.01.002

Buffa, E. y Sarin, R. (1987). Modern Production/Operations Management. John Willey & Sons. Inc., ABD, 190.

Büyüközkan, G. y Göçer, F. (2018). Digital Supply Chain: Literature review and a proposed framework for future research. Computers in Industry, 97, 157–177. https://doi.org/10.1016/j.compind.2018.02.010

Cárdenas, C., Molina, L., Cancino, G., Villalobos, S. de los S., Anaya, E., Díaz, I. y Ramírez, S. (2021). Utilización de microorganismos para una agricultura sostenible en México: Consideraciones y retos. Revista mexicana de ciencias agrícolas, 12(5), 899–913. https://doi.org/10.29312/remexca.v12i5.2905

Cardona, D., Rada, A., & Palma, H. (2017). Creación de empresa como pilar para el desarrollo social e integral de la región caribe en Colombia: Apuntes críticos. Saber, Ciencia y Libertad, 12(1), 134–143. https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2017v12n1.698

Chalmers, D., MacKenzie, N. y Carter, S. (2021). Artificial Intelligence and Entrepreneurship: Implications for Venture Creation in the Fourth Industrial Revolution. Entrepreneurship Theory and Practice, 45(5), 1028–1053. https://doi.org/10.1177/1042258720934581

Chase, R. y Aquilano, N. (2008). Operations and Supply Management (10th edition). MacGraw Hill.

Checkland, P. (1995). Model validation in soft systems practice. Systems Research, 12(1), 47–54. https://doi.org/10.1002/sres.3850120108

Colbert, D., Tyndall, I., Roche, B., y Cassidy, S. (2018). Can SMART Training Really Increase Intelligence? A Replication Study. Journal of Behavioral Education, 27(4), 509–531. https://doi.org/10.1007/s10864-018-9302-2

Craig, J., y Yetton, P. (1993). Business Process Redesign: A Critique of Process Innovation by Thomas Davenport as a Case Study in the Literature. Australian Journal of Management, 17(2), 285–306. https://doi.org/10.1177/031289629301700207

Dalkir, K. (2011). Knowledge Management in Theory and Practice. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780080547367

Eisenhardt, K. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. Academy of Management Review, 14(1), 57–74. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003

Fujimoto, T. (1999). The Evolution of a Manufacturing System at Toyota. Oxford University Press.

Granovetter, M. (1992). Economic Institutions as Social Constructions: A Framework for Analysis. Acta Sociologica, 35(1), 3–11. https://doi.org/10.1177/000169939203500101

Gupta, M., y Boyd, L. (2008). Theory of constraints: A theory for operations management. International Journal of Operations & Production Management, 28(10), 991–1012. https://doi.org/10.1108/01443570810903122

Heizer, J., Render, B., y Munson, C. (2017). Operations management: Sustainability and supply chain management (12th edition). Pearson Education.

Hillmer, S., y Karney, D. (1997). Towards understanding the foundations of Deming’s theory of management. Journal of Quality Management, 2(2), 171–189. https://doi.org/10.1016/S1084-8568(97)90002-X

Kaplan, R. y Norton, D. (1996). Strategic learning & the balanced scorecard. Strategy & Leadership, 24(5), 18–24. https://doi.org/10.1108/eb054566

Larsen, M., Manning, S. y Pedersen, T. (2013). Uncovering the hidden costs of offshoring: The interplay of complexity, organizational design, and experience. Strategic Management Journal, 34(5), 533–552. https://doi.org/10.1002/smj.2023

Lawrence, P. y Lorsch, J. (1967). Differentiation and Integration in Complex Organizations. Administrative Science Quarterly, 12(1), 1–47. https://doi.org/10.2307/2391211

Leonard, R. (1995). From Parlor Games to Social Science: Von Neumann, Morgenstern, and the Creation of Game Theory 1928-1944. Journal of Economic Literature, 33(2), 730–761.

Lepadatu, D. y Janoski, T. (2020). Framing and Managing Lean Organizations in the New Economy. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351015158

Meredith, J. y Pilkington, A. (2018). Assessing the exchange of knowledge between operations management and other fields: Some challenges and opportunities. Journal of Operations Management, 60, 47–53. https://doi.org/10.1016/j.jom.2018.05.004

Nicoletti, B. (2020). Procurement 4.0 and the Fourth Industrial Revolution: The Opportunities and Challenges of a Digital World. Springer Nature.

Osborne, S., Radnor, Z. y Strokosch, K. (2016). Co-Production and the Co-Creation of Value in Public Services: A suitable case for treatment? Public Management Review, 18(5), 639–653. https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1111927

Payne, J., Payne, J., Bettman, J. y Johnson, E. (1993). The Adaptive Decision Maker. Cambridge University Press.

Pfeffer, J. y Salancik, G.(2003). The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective. Stanford University Press.

Piercy, N. (2012). Business history and operations management. Business History, 54(2), 154–178. https://doi.org/10.1080/00076791.2011.631121

Pietro, S. y Hamra, P. (2021). Diseñar hoy: Visión y gestión estratégica del diseño. Nobuko.

Porter, M. (1980). Industry Structure and Competitive Strategy: Keys to Profitability. Financial Analysts Journal, 36(4), 30–41. https://doi.org/10.2469/faj.v36.n4.30

Rodríguez, J. (2017). Transformaciones tecnológicas, su impacto en el mercado de trabajo y retos para las políticas del mercado de trabajo. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/42612

Rönkkö, E. y Herneoja, A. (2021). Working across Boundaries in Urban Land Use and Services Planning—Building Public Sector Capabilities for Digitalisation. Smart Cities, 4(2), 767–782. https://doi.org/10.3390/smartcities4020039

Russell, K., O’Raghallaigh, P., O’Reilly, P. y Hayes, J. (2018 de septiembre). Business to digital transformation: A proposed framework for achieving business intelligence alignment. Irish Academy of Management Annual Conference 2018. https://cora.ucc.ie/handle/10468/7125

Schaltegger, S. y Burritt, R. (2014). Measuring and managing sustainability performance of supply chains: Review and sustainability supply chain management framework. Supply Chain Management: An International Journal, 19(3), 232–241. https://doi.org/10.1108/SCM-02-2014-0061

Shaw, I. (2021). Ancient Egypt: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Shingo, S. y Robinson, A. (Eds.). (2017). Modern Approaches to Manufacturing Improvement: The Shingo System. Routledge. https://doi.org/10.1201/9780203746745

Silva, A. y Gómez, D. (2018). Inclusión digital y los retos para la innovación educativa en Brasil y Colombia. Revista Iberoamericana de Psicología: Ciencia y Tecnología, 11(3), 81–88. https://doi.org/10.33881/2027-1786.rip.11307

Skinner, W. (1969, mayo 1). Manufacturing—Missing Link in Corporate Strategy. Harvard Business Review. https://hbr.org/1969/05/manufacturing-missing-link-in-corporate-strategy

Suddaby, R. (2010). Challenges for Institutional Theory. Journal of Management Inquiry, 19(1), 14–20. https://doi.org/10.1177/1056492609347564

Tae, C., Luo, X., y Lin, Z. (2020). Capacity-constrained entrepreneurs and their product portfolio size: The response to a platform design change on a Chinese sharing economy platform. Strategic Entrepreneurship Journal, 14(3), 302–328. https://doi.org/10.1002/sej.1360

Valderrama, R. y Tovar, L. (2008). La teoría de la complejidad: Una nueva disciplina multicientífica y sus bases para la aplicación en la administración. Revista Universidad y Empresa, 10(14), 129–154. https://acortar.link/wKsbNp

Valhondo, J., Sáez, F. y Banús, J. (2014). Organización de la producción: Una perspectiva histórica. Reial Acadèmia de Doctors. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=761161

Walker, R. (2014). Internal and External Antecedents of Process Innovation: A review and extension. Public Management Review, 16(1), 21–44. https://doi.org/10.1080/14719037.2013.771698

Williams, A., Davidson, J., Waterworth, S. y Partington, R. (2003). Total quality management versus business process re-engineering: A question of degree. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 217(1), 1–10. https://doi.org/10.1177/095440540321700101

Williamson, O. (1987). Transaction cost economics: The comparative contracting perspective. Journal of Economic Behavior & Organization, 8(4), 617–625. https://doi.org/10.1016/0167-2681(87)90038-2

Woodward, J. (1981). Industrial Organization: Theory and Practice (Vol. 2). Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1177/017084068100200219

Wu, Y., Huatuco, L., Frizelle, G. y Smart, J. (2013). A method for analysing operational complexity in supply chains. Journal of the Operational Research Society, 64(5), 654–667. https://doi.org/10.1057/jors.2012.63

Zapata, G., Mirabal, A. y Hernández, A. (2009). Modelo teórico conceptual de la estructura organizativa: Un análisis contingente. Ciencia y Sociedad, 34(4), 618–640. https://doi.org/10.22206/cys.2009.v34i4.pp618-640

FINANCIACIÓN

El autor no recibió financiación para el desarrollo de la investigación.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

El autor declara no tener conflicto de interés.

AGRADECIMIENTOS

El autor agradece al profesor José Meyer Gómez por las valiosas discusiones realizadas durante la elaboración de este documento y la síntesis aquí presentada.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Nicolás Afanador Cubillos.

Investigación: Nicolás Afanador Cubillos.

Metodología: Nicolás Afanador Cubillos.

Redacción – borrador original: Nicolás Afanador Cubillos.

Redacción – revisión y edición: Nicolás Afanador Cubillos.